晴れるかな?もうすぐアルデバランの掩蔽 ― 2015/07/09

今年2015年3月25日の夕空で上弦前の月とおうし座の一等星アルデバランが大接近しました。左はそのときの写真です(当日の記事)。月のすぐ下の明るい星がアルデバラン。月に惑星が大接近すると見栄えがして話題になりますが、こうした明るい恒星と競演するのもなかなか見事です。

その後おうし座は次第に西空低くなり、たまたまそこにいた金星や水星と接近したのが春の終わり。ゴールデンウィークにおうし座のプレアデス星団(すばる)と水星が並んで見えたのも、もう2ヶ月以上前のことです。ではその後おうし座はどうなったでしょう?

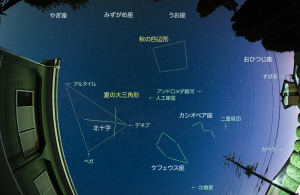

6月24日、久々に晴れた明け方に全天を撮った画像が右です(当日の記事)。画像右側が東ですが、ここにすばるが写っていますね。そう、もうおうし座は明け方の空に回っているのです。

晩春の宵に西空へ沈むおうし座と、初夏の暁に東空から昇るおうし座を見比べると、いつも違和感を覚えます。Strellariumで星図を作ってみました(左下図)。上が西に沈むシーン、下が東から昇るシーン。それぞれ単独で見ると「こんなもんか」とスルーしますが、よく見比べるとアルデバランとプレアデスの位置関係が大きく変わっていて、「いったい地面の下で何が起こってるのか!?」といつも不安になるのです(笑)。 この妙な感じは中学の頃から何十年も続いています。もちろん日周運動は理解してるつもり…。でも平衡感覚を失うようなこの違和感、理屈を知ったからと言って消えることはありません。似たことは、例えばオリオンの三つ星の傾きとか、ふたご座のこどもたちの姿勢とか、はくちょう座が飛んでゆく向きとか、至るところで感じます。

さて本題。明け方東から昇るおうし座のアルデバランをお月さまが隠す「掩蔽現象」が7月13日2時過ぎに起こります。接近どころか、重なってしまうのです。実はアルデバラン、月に隠される一等星のひとつとして有名でした。毎月隠されるわけではなく、掩蔽は長い周期性を持っています。

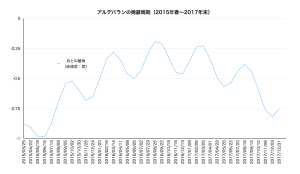

以前の記事に、M23という星団が月に掩蔽されることを取り上げました(関連記事1、関連記事2)。この話と同じ理屈です。M23の時と同様にアルデバランと月の見かけの距離(離角)を計算したグラフを右下に提示しておきますのでご覧ください。 上は1990年から2029年までの40年間に起こる全ての接近時の離角(ただし赤緯差のみ)、下は今年春から2017年冬までの拡大図です。

前回アルデバラン掩蔽が起こったのは1997年から1998年頃でした。右の上グラフでは最初のピークあたりですね。ちょうど18.6年経ち、またチャンスがやって来たのです。接近するたび隠される訳ではなく、また掩蔽されるとしても日本から必ず見えるとは限りません。今年の茨城からは3回(日本全体では5回どこかで見える)チャンスがありますが、初回が来週7月13日明け方なのです。ただし今回は隠されたアルデバランが出てくるところのみということと、超超低空のため出る瞬間が見えるのは日本の東側に限られるという条件付き。梅雨空を考えるとほぼ絶望的です。

でもその瞬間が見えなくても、晴れさえすれば細い月と明るい星が大接近してる様子を楽しめるでしょう。双眼鏡があればいっそう堪能できますよ。もし梅雨の晴れ間があったら、明け方の東に注目してください。なお今回のアルデバラン掩蔽を記念(?)して、1980年から2030年までに起こる明るい星(1.5等星以上の恒星と惑星)の掩蔽一覧をアーカイブに登録しました。ぜひご利用ください。右メニューのリファレンスにもリンクがあります。

その後おうし座は次第に西空低くなり、たまたまそこにいた金星や水星と接近したのが春の終わり。ゴールデンウィークにおうし座のプレアデス星団(すばる)と水星が並んで見えたのも、もう2ヶ月以上前のことです。ではその後おうし座はどうなったでしょう?

6月24日、久々に晴れた明け方に全天を撮った画像が右です(当日の記事)。画像右側が東ですが、ここにすばるが写っていますね。そう、もうおうし座は明け方の空に回っているのです。

晩春の宵に西空へ沈むおうし座と、初夏の暁に東空から昇るおうし座を見比べると、いつも違和感を覚えます。Strellariumで星図を作ってみました(左下図)。上が西に沈むシーン、下が東から昇るシーン。それぞれ単独で見ると「こんなもんか」とスルーしますが、よく見比べるとアルデバランとプレアデスの位置関係が大きく変わっていて、「いったい地面の下で何が起こってるのか!?」といつも不安になるのです(笑)。 この妙な感じは中学の頃から何十年も続いています。もちろん日周運動は理解してるつもり…。でも平衡感覚を失うようなこの違和感、理屈を知ったからと言って消えることはありません。似たことは、例えばオリオンの三つ星の傾きとか、ふたご座のこどもたちの姿勢とか、はくちょう座が飛んでゆく向きとか、至るところで感じます。

さて本題。明け方東から昇るおうし座のアルデバランをお月さまが隠す「掩蔽現象」が7月13日2時過ぎに起こります。接近どころか、重なってしまうのです。実はアルデバラン、月に隠される一等星のひとつとして有名でした。毎月隠されるわけではなく、掩蔽は長い周期性を持っています。

以前の記事に、M23という星団が月に掩蔽されることを取り上げました(関連記事1、関連記事2)。この話と同じ理屈です。M23の時と同様にアルデバランと月の見かけの距離(離角)を計算したグラフを右下に提示しておきますのでご覧ください。 上は1990年から2029年までの40年間に起こる全ての接近時の離角(ただし赤緯差のみ)、下は今年春から2017年冬までの拡大図です。

前回アルデバラン掩蔽が起こったのは1997年から1998年頃でした。右の上グラフでは最初のピークあたりですね。ちょうど18.6年経ち、またチャンスがやって来たのです。接近するたび隠される訳ではなく、また掩蔽されるとしても日本から必ず見えるとは限りません。今年の茨城からは3回(日本全体では5回どこかで見える)チャンスがありますが、初回が来週7月13日明け方なのです。ただし今回は隠されたアルデバランが出てくるところのみということと、超超低空のため出る瞬間が見えるのは日本の東側に限られるという条件付き。梅雨空を考えるとほぼ絶望的です。

でもその瞬間が見えなくても、晴れさえすれば細い月と明るい星が大接近してる様子を楽しめるでしょう。双眼鏡があればいっそう堪能できますよ。もし梅雨の晴れ間があったら、明け方の東に注目してください。なお今回のアルデバラン掩蔽を記念(?)して、1980年から2030年までに起こる明るい星(1.5等星以上の恒星と惑星)の掩蔽一覧をアーカイブに登録しました。ぜひご利用ください。右メニューのリファレンスにもリンクがあります。

まだペガスス座AG星は明るいです ― 2015/07/10

明け方に外を見てみると雲間から月が見えました。3時をまわり薄明が既に始まっていましたが、晴れ間が全体に広がりつつあります。何か観察できるものがないか考えながら使えそうな機材を組み上げ、例のペガスス座AG星の増光がどうなっているか確かめることにしました。6月26日に観察したときと同じ機材です。

構図を外してしまいましたが、何とか写ってくれました。少し薄雲があったので正確な測光には向きませんが、まだ明るいままキープされてるようですね。周囲の星を参考に7.4等程度の明るさと見積もりました。

明るくなりつつある東の低空にアルデバランやヒアデス星団を確認しました。7月13日のアルデバラン掩蔽観察のイメージがつかめました。久しぶりの晴れ間に七夕の星たちも嬉しそうです。

構図を外してしまいましたが、何とか写ってくれました。少し薄雲があったので正確な測光には向きませんが、まだ明るいままキープされてるようですね。周囲の星を参考に7.4等程度の明るさと見積もりました。

明るくなりつつある東の低空にアルデバランやヒアデス星団を確認しました。7月13日のアルデバラン掩蔽観察のイメージがつかめました。久しぶりの晴れ間に七夕の星たちも嬉しそうです。

まだ続いてるトリプル台風 ― 2015/07/10

3つの台風が勢揃いしてから6日目。台風9号は昨夜沖縄地方を暴風雨に巻き込んだようで、とても心配です。

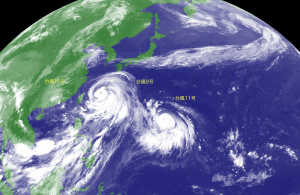

右は気象庁発表の3時時点の衛星画像。しっかりと三つの台風が確認できますね。今朝の予報では一番衰えている台風10号が明日熱帯低気圧へと変わる見込みのようですが、それまでは3つの重複が続くわけです。

7月4日の記事で作ったデータを「3つの継続時間順」に並び換えた表を記事末尾に提示しておきます。1981年以降では最も長かったのが156時間(6日半)。現在猛威を振るっている9・10・11号は今朝3時で144時間ですから、夕方までこのままなら1981年以降では寿命がトップのトリプル台風となります。こういう長寿は歓迎されないですよねぇ…。それにしても発生が早かったり長寿だったりと、なんだか不安です。地球規模では些細な揺らぎに過ぎないのでしょうが、自然の前ではちっぽけな人間なんてひとたまりもありません。(追記:結局台風10号は10日9時に熱帯低気圧になったため、今回のトリプル寿命は150時間でした。)

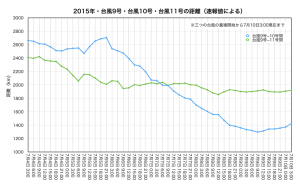

ついでに、台風経路データを元に、台風9・10号と台風9・11号それぞれの間隔(測地線長)がどう変化したかも計算してみました(右グラフ)。台風10号が停滞している間に9号がどんどん距離を縮めたり、11号も負けじと追い上げている様が見て取れます。これは興味深いので、そのうち全部のツイン台風・トリプル台風を調べてみようと思います。

ニュースなどで台風同士が1000km内外に近づくと干渉し合うなんて煽るような報道をしていますが、なんにしてもまだ衰えてない9号と11号は注意が必要ですね。

※3つの台風が同時に存在した重複時間のみを比較しています。「各台風の寿命の総和」ではありません。

※この文字色の台風は上陸したものです。

参考:

2015年・台風関連の記事(ブログ内)

右は気象庁発表の3時時点の衛星画像。しっかりと三つの台風が確認できますね。今朝の予報では一番衰えている台風10号が明日熱帯低気圧へと変わる見込みのようですが、それまでは3つの重複が続くわけです。

7月4日の記事で作ったデータを「3つの継続時間順」に並び換えた表を記事末尾に提示しておきます。1981年以降では最も長かったのが156時間(6日半)。現在猛威を振るっている9・10・11号は今朝3時で144時間ですから、夕方までこのままなら1981年以降では寿命がトップのトリプル台風となります。こういう長寿は歓迎されないですよねぇ…。それにしても発生が早かったり長寿だったりと、なんだか不安です。地球規模では些細な揺らぎに過ぎないのでしょうが、自然の前ではちっぽけな人間なんてひとたまりもありません。(追記:結局台風10号は10日9時に熱帯低気圧になったため、今回のトリプル寿命は150時間でした。)

ついでに、台風経路データを元に、台風9・10号と台風9・11号それぞれの間隔(測地線長)がどう変化したかも計算してみました(右グラフ)。台風10号が停滞している間に9号がどんどん距離を縮めたり、11号も負けじと追い上げている様が見て取れます。これは興味深いので、そのうち全部のツイン台風・トリプル台風を調べてみようと思います。

ニュースなどで台風同士が1000km内外に近づくと干渉し合うなんて煽るような報道をしていますが、なんにしてもまだ衰えてない9号と11号は注意が必要ですね。

【トリプル台風の重複時間順位・1981年-2014年調べ】

| 順位 | 年 | 台風番号 | 重複開始 | 重複終了 | 重複時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1992年 | 24号・25号・26号 | 10月19日(月) | 10月25日(日) | 156時間 |

| 2 | 1994年 | 30号・31号・32号 | 10月20日(木) | 10月26日(水) | 144時間 |

| 3 | 1987年 | 13号・14号・15号 | 9月6日(日) | 9月11日(金) | 120時間 |

| 4 | 1986年 | 12号・13号・14号 | 8月18日(月) | 8月23日(土) | 114時間 |

| 5 | 1993年 | 10号・11号・12号 | 8月23日(月) | 8月28日(土) | 114時間 |

| 6 | 1985年 | 12号・13号・14号 | 8月28日(水) | 9月1日(日) | 96時間 |

| 7 | 1991年 | 18号・19号・20号 | 9月16日(月) | 9月20日(金) | 90時間 |

| 8 | 2000年 | 14号・15号・16号 | 9月7日(木) | 9月10日(日) | 90時間 |

| 9 | 1987年 | 16号・17号・18号 | 9月29日(火) | 10月2日(金) | 66時間 |

| 10 | 1999年 | 10号・11号・12号 | 8月20日(金) | 8月23日(月) | 66時間 |

| 11 | 2006年 | 7号・8号・9号 | 8月6日(日) | 8月9日(水) | 66時間 |

| 12 | 2002年 | 6号・7号・8号 | 7月9日(火) | 7月12日(金) | 63時間 |

※この文字色の台風は上陸したものです。

参考:

2015年・台風関連の記事(ブログ内)

今日の太陽とトンボ ― 2015/07/10

夜明けに月や星を楽しめたのも束の間、その後空は雲に覆われてしまいました。昼前に少しずつ青空が広がり、午後は快晴となって11日ぶりに太陽を拝むことができました。

左は13時少し前の太陽。表面はすっかり入れ替わりました。正面と左下に綺麗な黒点たちが出ていますね。明るく見える領域もあります。プロミネンスは右上のやや大きいものが目立ちました。

※午後に今季初のアブラゼミの鳴き声を聞きました。少し遅いかな…?

もうひとつ、今日はトンボの通過が目立ちました。以前見たときよりずっと少ないものの、撮影した1分内の動画約3000フレームに少なくとも4匹写り込んでいました。そのうちの1匹の動きがとても興味深かったのでご紹介します。

左画像は移動の様子を合成したもの。トンボの「方向転換」の前は10フレームおきに1枚の合成なのに対し、方向転換後は毎フレーム全て合成しています。つまり方向転換した瞬間に動きが10倍になったのです。餌を捕獲するときはよくこういった動きをしますが、上空で何があったのでしょうか?光球から外れてもまだ輝いて見えることや、おしり向きに飛んでいる(風に流されている)のも面白いですね。

左は13時少し前の太陽。表面はすっかり入れ替わりました。正面と左下に綺麗な黒点たちが出ていますね。明るく見える領域もあります。プロミネンスは右上のやや大きいものが目立ちました。

※午後に今季初のアブラゼミの鳴き声を聞きました。少し遅いかな…?

もうひとつ、今日はトンボの通過が目立ちました。以前見たときよりずっと少ないものの、撮影した1分内の動画約3000フレームに少なくとも4匹写り込んでいました。そのうちの1匹の動きがとても興味深かったのでご紹介します。

左画像は移動の様子を合成したもの。トンボの「方向転換」の前は10フレームおきに1枚の合成なのに対し、方向転換後は毎フレーム全て合成しています。つまり方向転換した瞬間に動きが10倍になったのです。餌を捕獲するときはよくこういった動きをしますが、上空で何があったのでしょうか?光球から外れてもまだ輝いて見えることや、おしり向きに飛んでいる(風に流されている)のも面白いですね。