一時的な降雪 ― 2024/03/08

昨日は束の間の青空でしたが、夜は急速に崩れました。予報通り夜半前から雨が降り出し、今日未明には雪に変わりました。そんなに長く降った訳ではありませんが、朝の時間帯は1cm程度積もっていました。

左は10:30頃の様子。この頃はもう雨交じりになっていて、積もった雪も解け始めていました。その後しばらく曇りでしたが、夕方には雲量2割程度まで減り、青空が広がりました。太陽は低くなってしまったので観察しませんでした。

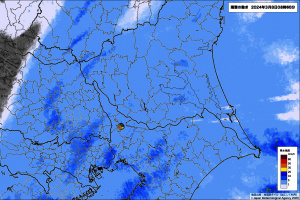

右は気象庁サイトからの引用で、3:40から4:00までの5分おき降水ナウキャストを積算したもの。当地・茨城県南部やお隣の千葉県北部が入っています。ずっとモニターしていたのですが、千葉県柏市あたりに謎の模様が…。

これはいわゆる「ブライトバンド」(融解層が生み出す偽模様→気象庁サイトの解説ページ・一番下のほう)と思われますが、ここまで小さく、また赤い(降水強度が強い)タイプは初めて見ました。多くの場合ブライトバンドはドーナツ状(2023年2月10日記事の例参照)ですが、丸く固まっていますね。どんな特性だったのでしょうか?レーダーの場所は柏市の気象大学校のようです。

左は10:30頃の様子。この頃はもう雨交じりになっていて、積もった雪も解け始めていました。その後しばらく曇りでしたが、夕方には雲量2割程度まで減り、青空が広がりました。太陽は低くなってしまったので観察しませんでした。

右は気象庁サイトからの引用で、3:40から4:00までの5分おき降水ナウキャストを積算したもの。当地・茨城県南部やお隣の千葉県北部が入っています。ずっとモニターしていたのですが、千葉県柏市あたりに謎の模様が…。

これはいわゆる「ブライトバンド」(融解層が生み出す偽模様→気象庁サイトの解説ページ・一番下のほう)と思われますが、ここまで小さく、また赤い(降水強度が強い)タイプは初めて見ました。多くの場合ブライトバンドはドーナツ状(2023年2月10日記事の例参照)ですが、丸く固まっていますね。どんな特性だったのでしょうか?レーダーの場所は柏市の気象大学校のようです。

久しぶりの積雪 ― 2024/02/23

日付が今日になる前からまとまった雨になり、未明には雪に変わりました。けっこう大粒になった時間帯もあったので、朝には1cm程度の積雪になりました。左画像は日の出時刻から約10分後の様子。周囲の家屋や車の屋根が真っ白でした。

当地・茨城県南部では今冬に短時間のみぞれが1、2回ありましたが、いずれもアメダスに記録されない弱さ。記録されてないけれど「少し積もった」降雪は2023年2月10日以来でしょうか。近くのアメダスポイントに記録されているものでは、2022年3月22日まで遡らないと「積雪あり」が出てきませんでした。弱過ぎる降雪は場所の斑が大きいですからね。

14時現在、最高気温は3.5度。この記録は0時過ぎのものなので、ほぼ前日の名残と言っていいでしょう。雪に変わって以降、日中も含めずっと3度未満です。三日前に23度を越した陽気はどこへ…。高齢の方、体調不良の方にとって大きな寒暖差は辛いでしょうね。

当地・茨城県南部では今冬に短時間のみぞれが1、2回ありましたが、いずれもアメダスに記録されない弱さ。記録されてないけれど「少し積もった」降雪は2023年2月10日以来でしょうか。近くのアメダスポイントに記録されているものでは、2022年3月22日まで遡らないと「積雪あり」が出てきませんでした。弱過ぎる降雪は場所の斑が大きいですからね。

14時現在、最高気温は3.5度。この記録は0時過ぎのものなので、ほぼ前日の名残と言っていいでしょう。雪に変わって以降、日中も含めずっと3度未満です。三日前に23度を越した陽気はどこへ…。高齢の方、体調不良の方にとって大きな寒暖差は辛いでしょうね。

2024年の初日の出・初日の入りマップ ― 2023/12/31

本日、大晦日の当地・茨城県南部は小雨が降っています。午後もしくは夜まで続きそうなのですが、明日朝には晴れてくる予報です。はたして初日は拝めるでしょうか?いつもと変わらぬ日常であって欲しいですね。

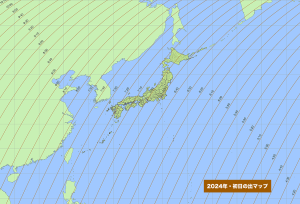

久しぶりに初日の出と初日の入りを計算し、同時曲線として地図に起こしてみました。自作プログラムによる計算で、標準大気の大気差まで考慮してありますが、標高は考慮していません。地図内時刻はJST表記です。(まぁ、毎年ほとんど変わりませんが…。)日出没が南寄りの傾向と分かるでしょう。この時期、日本全土の夜明けが1.5時間程度で済んでしまうのに対して、暮れるのに2.5時間もかかり、両者に大きな差があります。国土に対する同時曲線の傾きの違いに注目してください。

日本海側や東北・北海道も日の入りのころはいったん雪が止みそうですが、スッキリ晴れるかどうかは分かりません。日の光が恋しい季節ですね。日の入り時刻は少しずつ遅くなっていますが、日の出時刻はまだ早まっていません。昼時間全体としては冬至以降少しずつ伸びています。

2024年の地球近日点通過日は1月3日9:38:40JST、遠日点通過日は7月5日14:06:08。2023年春から続くエルニーニョは今も続いており、2024年春ごろまで続く見込みです。また黒潮大蛇行も観測史上最長を更新中で、この12月末で6年5ヶ月に到達します。来年はどんな年になるでしょうか?

参考:

アーカイブ「日出没・暦関連の記事」

国立天文台・2024年初日の出情報

久しぶりに初日の出と初日の入りを計算し、同時曲線として地図に起こしてみました。自作プログラムによる計算で、標準大気の大気差まで考慮してありますが、標高は考慮していません。地図内時刻はJST表記です。(まぁ、毎年ほとんど変わりませんが…。)日出没が南寄りの傾向と分かるでしょう。この時期、日本全土の夜明けが1.5時間程度で済んでしまうのに対して、暮れるのに2.5時間もかかり、両者に大きな差があります。国土に対する同時曲線の傾きの違いに注目してください。

日本海側や東北・北海道も日の入りのころはいったん雪が止みそうですが、スッキリ晴れるかどうかは分かりません。日の光が恋しい季節ですね。日の入り時刻は少しずつ遅くなっていますが、日の出時刻はまだ早まっていません。昼時間全体としては冬至以降少しずつ伸びています。

2024年の地球近日点通過日は1月3日9:38:40JST、遠日点通過日は7月5日14:06:08。2023年春から続くエルニーニョは今も続いており、2024年春ごろまで続く見込みです。また黒潮大蛇行も観測史上最長を更新中で、この12月末で6年5ヶ月に到達します。来年はどんな年になるでしょうか?

参考:

アーカイブ「日出没・暦関連の記事」

国立天文台・2024年初日の出情報

2023年の台風17号が発生 ― 2023/12/17

(諸事情で掲載が遅れました、すみません。)

気象庁によりますと、16日9時から「台風になるかも知れない」とされていた熱帯低気圧が、本日17日9時に台風17号「ジェラワット/JELAWAT」になったとのこと。直前の台風16号発生から59日18時間後、16号消滅から57日12時間後の発生となりました。

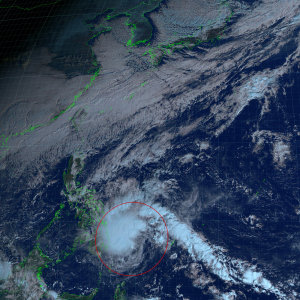

左は発生時である本日9:00の気象衛星ひまわり画像(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。赤点線円が台風中心の直径1000km円。ナチュラルカラー処理のため、薄水色の雲は活発に上昇した氷粒状態、白やグレイの雲は低層の水粒状態を表します。西進しており、今のところ日本に直接の影響はなさそうです。

統計が残っている中では、これまで遅い時期に発生した「17号」ワースト3は1983年(11月1日9:00)、1975年(10月25日9:00)、1977年(10月22日15:00)ですから、今年がいかに遅いか分かるでしょう。つまり、ここまでの発生ペースが遅かったということです。もっとも、年間発生数が17個に満たなかった年(1998年の16個、2010年の14個)もありますが…。ともあれ何かにつけ、今年は気候的に「早過ぎ」「遅過ぎ」が目立つ年になってしまいましたね。一度自然のリズムが狂ってしまうと影響が複合的に多岐に及び、なかなか回復しません。