今日は今年いちばん日没が… ― 2015/06/29

★ブログ内で「日の出・日の入り」や「暦」をテーマに取り上げた関連記事・アーカイブは別ページにリストアップしています。日出没時刻やその最早最遅日は年や場所で変化しますから、記事日付をよく確認の上ご覧ください。

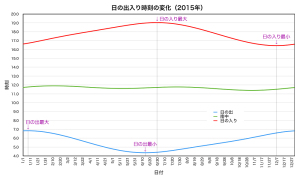

【2015年の日の出入り比較・茨城県つくば市】

※地域が違うと下表は変わりますのでご注意ください!| 日の出日時 | 日の入り日時 | |||

|---|---|---|---|---|

| 最小 (一番早い) | 6月13日 | 04:21:08 | 12月6日 | 16:26:01 |

| 最大 (一番遅い) | 1月7日 | 06:50:01 | 6月29日 | 19:01:44 |

※他の県の場合はこちらのユーティリティをご覧ください。

かくいう私も大学くらいまで夏至=日の出が一番早く日の入りが一番遅いと思い違いしてました。新聞の日の出入り覧などでチェックしてみましょう。ただしこの比較は秒の桁まで行わないと正しいピークが分からないので、新聞や計算サイトだけでは叶いません。

このブログの天文計算で基点としている茨城県(つくば市)で、今年2015年の日の出入りを秒の位まで計算比較した結果が右上表です。夏至から1週間経った本日こそ、実は最も日没が遅い日でした。

グラフも描いてみました(左図)。右上表の四つのポイントもグラフ内に示してあります。今年の夏至6月22日、冬至12月22日とは明らかにズレていますね。併せて描いた太陽の南中時刻も波打っています。場所、あるいは年度で少々前後しますが、国内ではどこも似た結果となるでしょう。

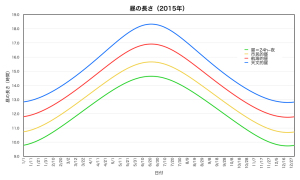

いっぽう、昼の長さを計算してグラフ化したのが右図です。これは正に極大・極小が夏至・冬至に一致していますね。この波状に変化するグラフの緑線は、上記グラフの赤線と青線の「間隔」を見ていることに他なりません。なお、昨年2014年12月27日の記事内に示したグラフB「夜の長さ」は、右のグラフの天地をひっくり返した形です。

これらをしっかり解説するとかなり複雑なので機会をあらためますが、「太陽は季節に応じて単純に高さが変わるだけじゃないんだ」ということが少し実感できれば、まずは一歩踏み出せたのではないかと思います。

なにげに日常を送っていると見過ごしてしまう些細なことですが、そこに気付けると興味深いことはたくさんあります。明日から間違いなく「日没が早くなった」と言えますね。気が早いかな(笑)

※計算は自作プログラムによるもので、もちろん実測値ではありません。プログラムの組み方によって結果に数分以内の差が出るのも事実です。なるべく正確になるよう心掛けていますが、表やグラフはあくまでひとつの参考値としてご了承くださいね。

※もしご自身で確かめる場合は、同系列の計算による比較を心掛けると良いでしょう。(あちこちの新聞や年鑑やカレンダーから日出没時刻を持ち寄ると、違う計算法の結果を比較してしまう可能性があります。)

参考:

2015年で一番日の入りが早い日@茨城(2015/12/06)

「太陽と月の時刻表」を公開します(2015/11/25)

「秋の日はつるべ落とし」を考える(2015/10/01)

アーカイブ:惑星カレンダー…地球ページに1980-2039年の各年における日出没最大最小 (茨城県計算)の日付があります。