極めて強い勢力で日本上陸した台風は? ― 2018/09/01

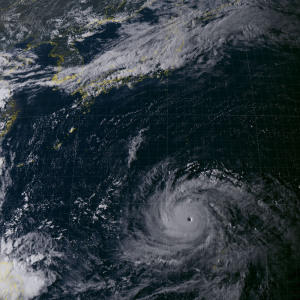

台風21号は昨日8月31日9:00に「猛烈な台風」クラスとなりました。猛烈な、とは気象用語で「中心付近の最大風速が105ノット以上」の台風を形容する言葉です。たくさん台風が発生している今年でもこのクラスになった台風は無く、近年では2016年台風26号まで遡ります。(※2016年は5つも猛烈な台風が活動した年でした。)左は昨日8月31日16:30の気象衛星画像(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。日本で大暴れしている前線もしっかり見えています。

気象庁によると、台風21号は明日2日くらいまで猛烈な状態を維持する予報ですが、日本に接近する3日以降はゆっくり勢力を弱めるようです。弱めると言っても「非常に強い」クラスですから、用心しなくてはなりません。

海面水温が低くなる高緯度ほど台風への熱エネルギー供給は弱くなるので、一般には日本に到達する頃までに台風勢力は少し弱まりますが、水温分布などによっては一概にそうとも言い切れないことがあります。では日本への上陸(または通過)したとき最大風速の大きな台風はどんなスペックだったのでしょうか?いつものように気象庁ベストトラックを自作プログラムで集計し、リスト化してみました(下表)。この表には上陸/通過直前の最大風速データが「強い台風」クラス以上の台風が全て載っています。併せて、各台風の全継続時間(寿命)での極値も掲載しました。

寿命中の一番強い時期に日本へ上陸したような台風もあったのですね。逆に、この表には載ってませんが、猛烈な台風として外洋で散々暴れたあげく、弱まってから日本上陸…といったケースもありました(1998年10号など)。この表から台風の表情を色々読み取ってみてください。

【上陸/通過直前の最大風速が強かった台風・ワースト56】

| 台風番号 | 寿命 (時間) | 移動距離 (km) | 上陸 通過 回数 | 上陸/通過直前の状態 | 全区間での極値 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最大風速 (ノット) | 最低気圧 (hPa) | 強風域 直径(NM) | 暴風域 直径(NM) | 最大風速 (ノット) | 最低気圧 (hPa) | 強風域 直径(NM) | 暴風域 直径(NM) | ||||

| 2006年13号 | 192 | 3703.0 | 2 | 110 | 919 | 300 | 140 | 110 | 919 | 440 | 160 |

| 2003年14号 | 183 | 4969.4 | 1 | 105 | 910 | 440 | 160 | 105 | 910 | 550 | 160 |

| 2007年12号 | 84 | 1824.0 | 1 | 100 | 925 | 420 | 180 | 100 | 925 | 480 | 180 |

| 1991年19号 | 294 | 7307.9 | 2 | 95 | 940 | 660 | 320 | 100 | 925 | 810 | 420 |

| 1993年13号 | 132 | 3374.9 | 3 | 95 | 930 | 540 | 180 | 95 | 925 | 560 | 220 |

| 1996年9号 | 222 | 4316.7 | 1 | 95 | 925 | 1000 | 360 | 95 | 925 | 1100 | 360 |

| 2004年18号 | 264 | 6700.6 | 2 | 95 | 925 | 650 | 240 | 95 | 925 | 675 | 280 |

| 2012年16号 | 168 | 4057.2 | 1 | 90 | 935 | 570 | 230 | 110 | 900 | 650 | 240 |

| 2015年15号 | 258 | 5124.5 | 4 | 90 | 940 | 360 | 120 | 100 | 930 | 500 | 160 |

| 1999年18号 | 147 | 3422.1 | 5 | 85 | 940 | 600 | 200 | 90 | 930 | 675 | 220 |

| 2002年5号 | 180 | 3766.0 | 1 | 85 | 945 | 700 | 310 | 85 | 945 | 750 | 330 |

| 2012年15号 | 216 | 4200.9 | 1 | 85 | 930 | 650 | 340 | 100 | 910 | 675 | 340 |

| 1994年26号 | 276 | 4441.0 | 1 | 80 | 950 | 600 | 200 | 100 | 925 | 800 | 300 |

| 1996年21号 | 210 | 5157.3 | 1 | 80 | 955 | 520 | 180 | 80 | 950 | 800 | 200 |

| 2003年10号 | 156 | 4382.7 | 6 | 80 | 950 | 530 | 240 | 85 | 945 | 575 | 300 |

| 2004年16号 | 282 | 6125.2 | 3 | 80 | 950 | 520 | 220 | 110 | 910 | 680 | 320 |

| 2004年22号 | 138 | 3657.0 | 3 | 80 | 950 | 400 | 90 | 100 | 920 | 420 | 160 |

| 2005年9号 | 168 | 2938.7 | 1 | 80 | 955 | 500 | 210 | 80 | 950 | 500 | 220 |

| 2007年5号 | 144 | 3537.2 | 4 | 80 | 960 | 380 | 180 | 90 | 945 | 420 | 200 |

| 2010年7号 | 96 | 2893.2 | 1 | 80 | 960 | 220 | 90 | 80 | 960 | 230 | 90 |

| 2011年9号 | 282 | 4530.1 | 1 | 80 | 950 | 540 | 200 | 95 | 930 | 540 | 230 |

| 2011年15号 | 216 | 4183.9 | 1 | 80 | 950 | 600 | 200 | 85 | 940 | 650 | 200 |

| 2014年19号 | 246 | 6112.1 | 5 | 80 | 950 | 700 | 270 | 115 | 900 | 750 | 300 |

| 2017年21号 | 174 | 3913.0 | 1 | 80 | 950 | 900 | 330 | 100 | 915 | 900 | 330 |

| 1996年6号 | 120 | 2212.2 | 2 | 75 | 950 | 320 | 100 | 85 | 940 | 360 | 160 |

| 1997年19号 | 309 | 6716.2 | 2 | 75 | 960 | 570 | 190 | 100 | 915 | 700 | 360 |

| 1998年7号 | 132 | 4310.4 | 2 | 75 | 960 | 495 | 180 | 75 | 960 | 510 | 180 |

| 2000年14号 | 330 | 5623.1 | 1 | 75 | 945 | 700 | 170 | 95 | 925 | 750 | 180 |

| 2002年15号 | 216 | 4770.3 | 1 | 75 | 950 | 510 | 180 | 80 | 950 | 590 | 300 |

| 2002年16号 | 234 | 4311.2 | 3 | 75 | 960 | 400 | 150 | 80 | 950 | 540 | 250 |

| 2004年23号 | 186 | 4324.3 | 3 | 75 | 955 | 725 | 300 | 85 | 940 | 925 | 330 |

| 2007年4号 | 168 | 4667.4 | 4 | 75 | 945 | 550 | 180 | 95 | 930 | 590 | 230 |

| 2009年18号 | 204 | 5429.4 | 2 | 75 | 955 | 555 | 220 | 110 | 910 | 650 | 240 |

| 2011年6号 | 300 | 6173.9 | 2 | 75 | 960 | 550 | 160 | 95 | 935 | 1000 | 240 |

| 2016年16号 | 186 | 4277.3 | 4 | 75 | 955 | 420 | 120 | 95 | 930 | 420 | 120 |

| 1991年17号 | 78 | 2827.8 | 3 | 70 | 965 | 420 | 120 | 80 | 955 | 500 | 140 |

| 1992年10号 | 129 | 3858.0 | 2 | 70 | 965 | 400 | 160 | 95 | 935 | 480 | 200 |

| 1996年12号 | 246 | 4247.7 | 5 | 70 | 960 | 750 | 200 | 75 | 955 | 750 | 200 |

| 1997年9号 | 189 | 2982.7 | 2 | 70 | 970 | 500 | 200 | 100 | 920 | 800 | 320 |

| 2002年7号 | 216 | 6509.7 | 4 | 70 | 960 | 450 | 160 | 85 | 945 | 595 | 230 |

| 2002年21号 | 132 | 4923.7 | 2 | 70 | 960 | 480 | 160 | 95 | 930 | 700 | 200 |

| 2004年6号 | 198 | 4233.3 | 2 | 70 | 965 | 500 | 120 | 100 | 915 | 600 | 300 |

| 2005年14号 | 234 | 5764.3 | 3 | 70 | 960 | 750 | 240 | 95 | 925 | 825 | 300 |

| 2012年4号 | 156 | 4538.8 | 2 | 70 | 960 | 450 | 160 | 100 | 930 | 480 | 210 |

| 2012年17号 | 258 | 5619.9 | 3 | 70 | 965 | 510 | 220 | 110 | 905 | 590 | 220 |

| 2014年11号 | 312 | 5184.4 | 2 | 70 | 965 | 480 | 160 | 105 | 920 | 585 | 200 |

| 1995年14号 | 195 | 4512.1 | 2 | 65 | 975 | 320 | 120 | 85 | 940 | 540 | 200 |

| 2002年13号 | 216 | 5712.3 | 1 | 65 | 965 | 290 | 120 | 85 | 940 | 850 | 360 |

| 2003年6号 | 153 | 3841.6 | 2 | 65 | 968 | 370 | 180 | 80 | 955 | 420 | 180 |

| 2004年10号 | 192 | 2912.2 | 2 | 65 | 980 | 320 | 100 | 85 | 935 | 500 | 240 |

| 2005年11号 | 198 | 3234.2 | 2 | 65 | 975 | 290 | 100 | 95 | 930 | 340 | 140 |

| 2007年9号 | 240 | 4086.5 | 3 | 65 | 970 | 340 | 150 | 70 | 965 | 410 | 170 |

| 2014年18号 | 174 | 4737.5 | 2 | 65 | 965 | 540 | 200 | 95 | 935 | 600 | 200 |

| 2015年11号 | 330 | 5935.3 | 2 | 65 | 965 | 600 | 200 | 100 | 925 | 645 | 200 |

| 2016年9号 | 93 | 3217.5 | 2 | 65 | 975 | 240 | 80 | 65 | 975 | 270 | 120 |

| 2016年10号 | 219 | 3851.5 | 1 | 65 | 965 | 565 | 180 | 90 | 940 | 565 | 180 |

- 1991年から2017年までの全台風について、上陸/通過直前の最大風速が速い順に上位56番まで並べてあります。これは「強い台風クラス」以上で上陸した全ての台風となります。

- 気象庁ベストトラックを元に、自作プログラムで集計しました。ベストトラックに風速まで記載されているのは1991年以降なので、集計開始年が1991年ということになりました。

- 寿命は台風として活動継続した時間の合計で、一時的に熱帯低気圧となった時間は含まれません。

- 移動距離は寿命中の位置変化から測地距離を求めた合計値です。

- 上陸/通過回数とは、一つの台風に上陸/通過直前として記録されたレコード数のことです。回数が2以上の場合、「上陸/通過直前の状態」に記載した数値は一番最初に「上陸/通過」が記録された状態としています。

- 上陸/通過に関しての気象庁定義は「台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を上陸、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は通過」ということです。

- 台風中心に対して強風域が偏っている場合があります。上表の強風/暴風域直径は偏りの方向に関係なく短半径と長半径を合計したものです。

- 1NM=1海里=1.852kmです。NM…nautical mile

- 1ノット=1海里/h=1.852km/h=0.5144m/sです。

本来この表は上陸/通過ではなく「日本への接近」に対する集計として考えるべきです。なぜなら、諸島や海岸のすぐ側を台風が通過しても、中心が海岸線を横切らない限りベストトラックに接近情報が何ら記録されないからです。別途何らかの方法で諸島や海岸線との距離を算出しないと「接近」の判断ができませんが、これはかなり煩雑な計算となるでしょう。似たような問題では「この台風は○○県を通ったかどうか」というものもありますね。不均一な広がりを持つエネルギー構造体の課題と言えましょう。いずれ考えてみたいと思います。

小惑星リュウグウ撮影に備え、似た小惑星で練習しよう ― 2018/09/02

6月27日に小惑星探査機「はやぶさ2」が小惑星リュウグウに到着して2ヶ月以上が過ぎました。探査地点やスケジュールが公開されて話題になっています。今後うまく探査が進むのか、どんな映像や成果が届くのか、とても楽しみですね。はやぶさ2は1年以上リュウグウに滞在し、その後地球への帰路につく予定です。

ところで、リュウグウは地球近傍天体(NEO/Near Earth Object)や地球近傍小惑星(NEAs/Near Earth Asteroid)とも呼ばれます。ものすごくたくさんある太陽系小天体の中で、軌道が地球近くを通るグループのひとつと言うことですね。地球に近づいて危険を及ぼす可能性がある小惑星(PHA:Potentially Hazardous Asteroids)という分類にも属しています。はやぶさ2の地球帰還は、リュウグウの地球接近にタイミングを合わせており、航路を節約するような工夫が成されているのです。無事はやぶさ2が地球に戻るとすれば2020年初冬。このときリュウグウも地球に極めて近い位置までやって来るので、地上から観察するチャンスが巡ってきます。

とは言え、直径が高々1km内外の小惑星ですから、夜空に煌々と輝くわけではありません。予想最大光度は16.8等前後ですから、アマチュアが持てる比較的大きめの望遠鏡ですら眼視で確認することは困難でしょう。でも技術を磨いてカメラで撮影するなら、十分手が届くレベルです。ただ、暗いまま移動する小惑星の撮影はいくつかの難関があり、動かない天体の撮影とは一線を画します。このため、普段からの練習がとても大切になるでしょう。ぶっつけ本番でできることではありません。

上画像は地球近傍小惑星ファエトンが昨年12月地球接近した際に撮影した画像。30分の撮影画像を数秒の動画にしてあります。地球に近い天体はこのように高速で写野を駆け抜けてしまうため、先回りして望遠鏡を向けておいたり、移動で写りが暗くなってしまう対処として感度を上げるなど、望遠鏡やカメラの設定を十分把握・吟味しておく必要があるのです。

実は明日9月3日夜にリュウグウと同程度の小惑星が地球接近するので当記事を書いたのですが、全国的に天気が芳しくないようですね。でもリュウグウ接近までには練習対象となりそうな小惑星がいくつかあります(下表参照)。ぜひ、位置算出から撮影、画像処理に至るまで、ご自身の観察フローを極めてみてください。天気まで考えれば機会はそんなに多くありませんから「まだ2年も先だろう?」なんて言ってられませんよ。なお下表は日本から見えるかどうかは考慮していません。まずはその確認からスタートです。慣れているハイアマチュアなら問題ないでしょうが、経験が少ない方はぜひ貴重な機会を逃さず実戦訓練してくださいね。全くやったことが無い方は明るい小惑星や天王星、海王星、冥王星、現在接近中の彗星などから始めるのが良いでしょう。

ところで、リュウグウは地球近傍天体(NEO/Near Earth Object)や地球近傍小惑星(NEAs/Near Earth Asteroid)とも呼ばれます。ものすごくたくさんある太陽系小天体の中で、軌道が地球近くを通るグループのひとつと言うことですね。地球に近づいて危険を及ぼす可能性がある小惑星(PHA:Potentially Hazardous Asteroids)という分類にも属しています。はやぶさ2の地球帰還は、リュウグウの地球接近にタイミングを合わせており、航路を節約するような工夫が成されているのです。無事はやぶさ2が地球に戻るとすれば2020年初冬。このときリュウグウも地球に極めて近い位置までやって来るので、地上から観察するチャンスが巡ってきます。

とは言え、直径が高々1km内外の小惑星ですから、夜空に煌々と輝くわけではありません。予想最大光度は16.8等前後ですから、アマチュアが持てる比較的大きめの望遠鏡ですら眼視で確認することは困難でしょう。でも技術を磨いてカメラで撮影するなら、十分手が届くレベルです。ただ、暗いまま移動する小惑星の撮影はいくつかの難関があり、動かない天体の撮影とは一線を画します。このため、普段からの練習がとても大切になるでしょう。ぶっつけ本番でできることではありません。

上画像は地球近傍小惑星ファエトンが昨年12月地球接近した際に撮影した画像。30分の撮影画像を数秒の動画にしてあります。地球に近い天体はこのように高速で写野を駆け抜けてしまうため、先回りして望遠鏡を向けておいたり、移動で写りが暗くなってしまう対処として感度を上げるなど、望遠鏡やカメラの設定を十分把握・吟味しておく必要があるのです。

実は明日9月3日夜にリュウグウと同程度の小惑星が地球接近するので当記事を書いたのですが、全国的に天気が芳しくないようですね。でもリュウグウ接近までには練習対象となりそうな小惑星がいくつかあります(下表参照)。ぜひ、位置算出から撮影、画像処理に至るまで、ご自身の観察フローを極めてみてください。天気まで考えれば機会はそんなに多くありませんから「まだ2年も先だろう?」なんて言ってられませんよ。なお下表は日本から見えるかどうかは考慮していません。まずはその確認からスタートです。慣れているハイアマチュアなら問題ないでしょうが、経験が少ない方はぜひ貴重な機会を逃さず実戦訓練してくださいね。全くやったことが無い方は明るい小惑星や天王星、海王星、冥王星、現在接近中の彗星などから始めるのが良いでしょう。

【地球接近小惑星の中でリュウグウと同規模の大きさを持つもの】

| 小惑星番号 | 最接近日時(JST) | 最接近距離 (LD) | 絶対光度 (mag) | 最小直径 | 最大直径 |

|---|---|---|---|---|---|

| (2015 FP118) | 2018年9月3日 19:09 | 12.23 | 19.3 | 370m | 820m |

| 410088 (2007 EJ) | 2018年11月22日 20:07 | 23.98 | 18.1 | 640m | 1.4km |

| 163899 (2003 SD220) | 2018年12月22日 10:04 | 7.36 | 17.3 | 920m | 2.1km |

| 141593 (2002 HK12) | 2019年8月17日 9:52 | 24.23 | 18.1 | 640m | 1.4km |

| 162082 (1998 HL1) | 2019年10月26日 2:21 | 16.17 | 18.9 | 440m | 990m |

| 163373 (2002 PZ39) | 2020年2月15日 20:05 | 15.02 | 18.9 | 440m | 990m |

| 136795 (1997 BQ) | 2020年5月22日 6:45 | 16.02 | 18.1 | 640m | 1.4km |

| 8014 (1990 MF) | 2020年7月24日 8:09 | 21.28 | 18.7 | 480m | 1.1km |

| 153201 (2000 WO107) | 2020年11月29日 14:08 | 11.19 | 19.3 | 370m | 820m |

| 162173 Ryugu (1999 JU3) | 2020年12月29日 9:46 | 23.56 | 19.3 | 370m | 820m |

- CNEOSのデータベースから、「2018年9月以降、小惑星リュウグウの地球最接近まで」の期間内に地球接近するものをピックアップしました。

- LD(Lunar Distance)は月・地球間の平均距離384000kmを1とした距離の単位です。

- 各小惑星の軌道要素はJPL Small-Body Database BrowserのSearch欄に上表の小惑星番号(括弧の外の数字列、または、括弧の中の英数字列)を入力すると検索できます。

- 上表のリュウグウ直径はCNEOSデータベースの値です。はやぶさ2プロジェクトで測定したものではありません。

- 地上観測では小惑星直径が一意に決められず、上表のようにある程度の見積もり幅があります。また接近日時や最接近距離などもある程度の誤差が含まれます。

- 絶対光度は最接近時光度とは違います。天文用語を調べて、ぜひ正確に理解してください。

今日の太陽 ― 2018/09/03

台風21号が接近中 ― 2018/09/03

北北西に進んできた台風21号は、本日17:00、左画像の位置にいます(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。目がはっきりしなくなり、ひと頃の勢いは失っていますが、まだ「非常に強い」クラスです。

東日本以北では台風が来ている感じすらないと思いますが、四国や九州南部から奄美にかけてはもう雲がかかり始めましたね。ぼちぼち西方向の進行成分は無くなり、東へ転じるものと思われます。

速度も上がってくるので、明日の台風中心の西日本上陸から日本海へ抜ける動きはせいぜい4、5時間程度と思われます。ただ暴風域や強風域は広がっていますから、範囲に入る可能性のある地方は十分注意なさってください。特に海からの湿った空気が大量に陸へ運ばれる台風東側はご注意。

【9月4日朝の追記】

21号発生から2018年9月4日6:00時点までの気象庁発表速報値を元に、各観測値のグラフを描いてみました。