虹星の正体 ― 2021/10/01

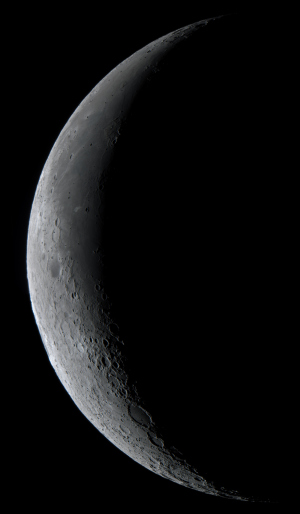

左画像は何だと思いますか?

10月になると天文薄暮終了ごろにぎょしゃ座のカペラが登ってきます。晴れていれば北東の低空にひときわ明るく輝くのですぐ見つけられるでしょう。この画像は強拡大で撮影したカペラなのです。

低空のカペラは瞬きによって様々な色に見えることから「虹星」の異名があります。別にカペラじゃなくても虹星になるのですが、日本くらいの緯度で「肉眼で色変化が見える明るい星」「瞬きが激しい時期に低空に留まる時間が長い」「人間が起きている時間帯に見える」「赤過ぎず青過ぎずバランス良い星」と言った条件を考慮すると、カペラは目に止まりやすい筆頭株として君臨するのでしょう(→関連記事参照)。

左画像はこれでもピントがバッチリ合っています。上空にあれば本来の丸い点像になりますが、このときの撮影高度は約14.7°前後。これだけ低いと大気のプリズム効果で上下方向に色分離してしまうのです。この画像は上方向が天の北方向のため、撮影時は右上が天頂方向、左下が天底(地面)方向。したがってずれる方向も斜めになります。緑光を中心に考えると、青寄りほど上にずれ、赤寄りほど下にずれてます。日出没時の太陽上辺に見える、いわゆる「グリーンフラッシュ」「ブルーフラッシュ」の原因にもなる大気現象ですね。

元々はカペラを動画で撮影したもので、スタックなどしてないひとコマ。本当に興味深いのは元の動画なんです。虹星の所以は「虹色に分離するから」ではなく、「短時間で様々な色に変化するため」なんですから。ここでは異なる露出で撮影した画像を下A・Bとして掲載しました。それぞれ200フレームぶんを同一速度で再生してます。色の比率や像の乱れ、星の位置が目まぐるしく変化しているでしょう?肉眼では全体形状や位置の変化までは分かりませんから、色合い変化だけが目に残り「虹色に瞬いている」と知覚するわけです。(※可能ならこのPC画面を10メートルくらい離れて疑似観察してください。)これが「虹星」の正体ですね。

また、ひとコマあたりの露出をごく短時間にして撮影したB画像に対して、少し長めの露出のA画像のほうが形状や色合いが少し安定します。もっと長くすると更に安定しますが、相反して全体がボケて拡散したり白飛びしてしまいます。どの設定で折り合いをつけるかは光学系や気象条件に左右されますが、月や惑星を鮮明に撮影する条件を見定めるのに大切なポイントですね。動画スタックが当たり前になった時代。悪シーイングがデフォルトの日本では何万フレーム撮影しようが「正解がひとつもない」わけで、丁寧にアラインメントしても雲で彫刻像を仕上げるような話。単純に露出が速ければいいというものではないように思われます。

10月になると天文薄暮終了ごろにぎょしゃ座のカペラが登ってきます。晴れていれば北東の低空にひときわ明るく輝くのですぐ見つけられるでしょう。この画像は強拡大で撮影したカペラなのです。

低空のカペラは瞬きによって様々な色に見えることから「虹星」の異名があります。別にカペラじゃなくても虹星になるのですが、日本くらいの緯度で「肉眼で色変化が見える明るい星」「瞬きが激しい時期に低空に留まる時間が長い」「人間が起きている時間帯に見える」「赤過ぎず青過ぎずバランス良い星」と言った条件を考慮すると、カペラは目に止まりやすい筆頭株として君臨するのでしょう(→関連記事参照)。

左画像はこれでもピントがバッチリ合っています。上空にあれば本来の丸い点像になりますが、このときの撮影高度は約14.7°前後。これだけ低いと大気のプリズム効果で上下方向に色分離してしまうのです。この画像は上方向が天の北方向のため、撮影時は右上が天頂方向、左下が天底(地面)方向。したがってずれる方向も斜めになります。緑光を中心に考えると、青寄りほど上にずれ、赤寄りほど下にずれてます。日出没時の太陽上辺に見える、いわゆる「グリーンフラッシュ」「ブルーフラッシュ」の原因にもなる大気現象ですね。

元々はカペラを動画で撮影したもので、スタックなどしてないひとコマ。本当に興味深いのは元の動画なんです。虹星の所以は「虹色に分離するから」ではなく、「短時間で様々な色に変化するため」なんですから。ここでは異なる露出で撮影した画像を下A・Bとして掲載しました。それぞれ200フレームぶんを同一速度で再生してます。色の比率や像の乱れ、星の位置が目まぐるしく変化しているでしょう?肉眼では全体形状や位置の変化までは分かりませんから、色合い変化だけが目に残り「虹色に瞬いている」と知覚するわけです。(※可能ならこのPC画面を10メートルくらい離れて疑似観察してください。)これが「虹星」の正体ですね。

また、ひとコマあたりの露出をごく短時間にして撮影したB画像に対して、少し長めの露出のA画像のほうが形状や色合いが少し安定します。もっと長くすると更に安定しますが、相反して全体がボケて拡散したり白飛びしてしまいます。どの設定で折り合いをつけるかは光学系や気象条件に左右されますが、月や惑星を鮮明に撮影する条件を見定めるのに大切なポイントですね。動画スタックが当たり前になった時代。悪シーイングがデフォルトの日本では何万フレーム撮影しようが「正解がひとつもない」わけで、丁寧にアラインメントしても雲で彫刻像を仕上げるような話。単純に露出が速ければいいというものではないように思われます。

-

A.100ms/フレーム -

B.5ms/フレーム

久しぶりに明るい彗星を観察 ― 2021/10/02

昨日は台風16号が関東近海を北上したため、当地・茨城やお隣の千葉などで少なからず被害が出たようです。私の自宅周りでは時々強い風が吹いたものの、思っていたほど降雨もなく助かりました。夜半前から風が弱まり、雲も途切れ、美しい星空が戻ってきました。昔ならこんな日に眼視による新彗星発見がもたらされたでしょうが、現代の観測網ではなかなか太刀打ちできませんね。

さて、いくつかの彗星が明るくなっており観察したかったけれど、晴れても月が近すぎたりしてタイミングが悪い夜が続いていました。今日未明は風もやんで絶好の彗星日和になったため、2つの彗星を撮影しました。

ひとつ目は左上画像のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P)。もう10等に入ってきたのでは?と思えるほど明るくなっていました。尾が緩やかにカーブしているように見えます。また彗星核から左下方向に向かってコブのように明るくなっており、アンチテイルが出ているのかなと感じました。この画像では5′内外のコマが青緑色に輝いています。計算上の光度ピークは11月中旬で、今年いっぱい十分明るく観察可能。なお画像左寄りの輝星はιTauです。

続いて67Pの15°ほど東南東、オリオン座にいるフェイ彗星(4P)。右画像のとおりしっかりした尾を伸ばし、こちらも10等台で輝いていました。フォルムが華奢な割には核がはっきり明るく、小さなモニターでもよく見えました。これもよく見るとPA80°辺りに向かってアンチテイルがあるような無いような…。そろそろ光度ピークのようですが、年末くらいまでこの明るさを保つようですからしばらく楽しめるでしょう。

久しぶりの彗星でワクワクしましたが、台風のため観察開始が遅くなり、気付くと薄明が始まっていました。プレセペ星団に接近していた月もキレイでしたが撮影は間に合いませんでした…。

さて、いくつかの彗星が明るくなっており観察したかったけれど、晴れても月が近すぎたりしてタイミングが悪い夜が続いていました。今日未明は風もやんで絶好の彗星日和になったため、2つの彗星を撮影しました。

ひとつ目は左上画像のチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星(67P)。もう10等に入ってきたのでは?と思えるほど明るくなっていました。尾が緩やかにカーブしているように見えます。また彗星核から左下方向に向かってコブのように明るくなっており、アンチテイルが出ているのかなと感じました。この画像では5′内外のコマが青緑色に輝いています。計算上の光度ピークは11月中旬で、今年いっぱい十分明るく観察可能。なお画像左寄りの輝星はιTauです。

続いて67Pの15°ほど東南東、オリオン座にいるフェイ彗星(4P)。右画像のとおりしっかりした尾を伸ばし、こちらも10等台で輝いていました。フォルムが華奢な割には核がはっきり明るく、小さなモニターでもよく見えました。これもよく見るとPA80°辺りに向かってアンチテイルがあるような無いような…。そろそろ光度ピークのようですが、年末くらいまでこの明るさを保つようですからしばらく楽しめるでしょう。

久しぶりの彗星でワクワクしましたが、台風のため観察開始が遅くなり、気付くと薄明が始まっていました。プレセペ星団に接近していた月もキレイでしたが撮影は間に合いませんでした…。

今日の太陽 ― 2021/10/02

いよいよ有明月が横たわってきた! ― 2021/10/03

明け方の月が横たわって見える「水平の有明月」が迫りました。先月は悪天候で見えませんでしたが、今月は何とか見えそうな予感。水平月や逆転月については「横たわる有明月を観よう・Part1」、および「横たわる有明月を観よう・Part2」に詳しい説明があります。

左は茨城県南部の自宅から3時前に撮影した月。撮影時の月高度は約13.9°。カメラの水準機構により水平を正しく合わせてあります。このとき月の弦(欠け際先端=カスプの北端と南端を結んだ線)と水平とのなす角は-9.79°(※右上がりなら正、左上がりなら負の値)でした。もし明日4日明け方同じ高度頃に撮影したら-5°あまり、明後日5日なら0°を上回り、逆転月になるでしょう。ほとんどの場合、日本で見る明け方の細い月は「左下」が光っています。でも明後日10月5日は本州の南半分以南で「右下」が光る逆転月になるのです。天気との兼ね合いもあってなかなか見ることができない貴重な機会ですから、ぜひ早起きしてご覧になってくださいね。

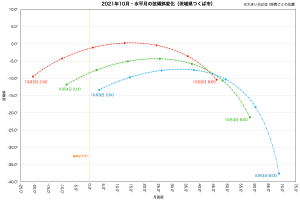

航海薄明ごろに月は結構高く登ったので、改めて大きめの望遠鏡で撮影してみました。右画像は4:30前の撮影で、太陽黄経差は約312.87°、撮影高度は約30.9°、月齢は25.77。この画像は上下方向を月の自転軸方向にそろえてあります。肥えた観察眼をお持ちの方は「太陽が赤道よりほんの少し南側から照らしているのでは?」と見破るでしょうか?自転軸を上下に揃えても、弦が垂直になるわけではありません。ちなみに撮影時の水平に対する弦傾斜は-7.27°で、低空のときより更に寝ていました。実は5時頃までどんどん傾斜がゆるくなっていたんです。下A図に向こう三日間のつくば市における弦傾斜と月高度の関係を掲載しましたので参考にしてください。(※いつもこのような傾向とは限りません。)

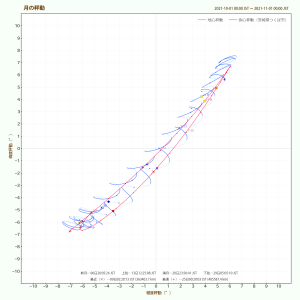

今朝の月の注目ポイントは弦が水平に近いこと以外にもうひとつありました。それは秤動量が8°を超えており、左下側の地形がとても良く見えたこと。(※秤動量とは座標原点と見かけの中心との角距離の意味で使っています。)2021年9月20日記事に書いた通り、約半月前は右上側がよく見える秤動でした。首振りが反対側へ向いたことになります(下B図参照)。

地球から普段見えない裏側の地形「オリエンタレ盆地」中央にある「オリエンタレ海(東の海)」がよく見えていますよ。(オリエンタレ盆地→2016年10月31日記事参照。)前夜関東に雷雨をもたらした大気状態のせいでシーイングが悪かったのが残念…。

欠け際にはバイイやシッカルドなどの巨大クレーターが並び、壮観です。アリスタルコスも夕方ですね。その北側にはいつもと逆位相のリュンカー山も見えています。何と言いますか…「ショートレンブラント・ライティング」的な光の当たり方。このあたりのリンクルリッジも複雑ですね。少し涼しくなってきた明け方の月、たっぷり堪能できました。

参考:

更に水平に近くなった夜明けの月(2021/10/04)……翌日明け方の様子です

左は茨城県南部の自宅から3時前に撮影した月。撮影時の月高度は約13.9°。カメラの水準機構により水平を正しく合わせてあります。このとき月の弦(欠け際先端=カスプの北端と南端を結んだ線)と水平とのなす角は-9.79°(※右上がりなら正、左上がりなら負の値)でした。もし明日4日明け方同じ高度頃に撮影したら-5°あまり、明後日5日なら0°を上回り、逆転月になるでしょう。ほとんどの場合、日本で見る明け方の細い月は「左下」が光っています。でも明後日10月5日は本州の南半分以南で「右下」が光る逆転月になるのです。天気との兼ね合いもあってなかなか見ることができない貴重な機会ですから、ぜひ早起きしてご覧になってくださいね。

航海薄明ごろに月は結構高く登ったので、改めて大きめの望遠鏡で撮影してみました。右画像は4:30前の撮影で、太陽黄経差は約312.87°、撮影高度は約30.9°、月齢は25.77。この画像は上下方向を月の自転軸方向にそろえてあります。肥えた観察眼をお持ちの方は「太陽が赤道よりほんの少し南側から照らしているのでは?」と見破るでしょうか?自転軸を上下に揃えても、弦が垂直になるわけではありません。ちなみに撮影時の水平に対する弦傾斜は-7.27°で、低空のときより更に寝ていました。実は5時頃までどんどん傾斜がゆるくなっていたんです。下A図に向こう三日間のつくば市における弦傾斜と月高度の関係を掲載しましたので参考にしてください。(※いつもこのような傾向とは限りません。)

今朝の月の注目ポイントは弦が水平に近いこと以外にもうひとつありました。それは秤動量が8°を超えており、左下側の地形がとても良く見えたこと。(※秤動量とは座標原点と見かけの中心との角距離の意味で使っています。)2021年9月20日記事に書いた通り、約半月前は右上側がよく見える秤動でした。首振りが反対側へ向いたことになります(下B図参照)。

地球から普段見えない裏側の地形「オリエンタレ盆地」中央にある「オリエンタレ海(東の海)」がよく見えていますよ。(オリエンタレ盆地→2016年10月31日記事参照。)前夜関東に雷雨をもたらした大気状態のせいでシーイングが悪かったのが残念…。

欠け際にはバイイやシッカルドなどの巨大クレーターが並び、壮観です。アリスタルコスも夕方ですね。その北側にはいつもと逆位相のリュンカー山も見えています。何と言いますか…「ショートレンブラント・ライティング」的な光の当たり方。このあたりのリンクルリッジも複雑ですね。少し涼しくなってきた明け方の月、たっぷり堪能できました。

参考:

更に水平に近くなった夜明けの月(2021/10/04)……翌日明け方の様子です