満月でもスーパーでもない月 ― 2018/01/03

左は3日になった瞬間の月。満月から12時間余り過ぎており、右側がわずかに欠け始まっています。よく晴れて月高度も高かったけれど、大気の揺らぎが大きくてシャープに撮れませんでした。でも「ダブル・フンボルト」が良く見えています(→参考1・参考2)。

ところで2日明け方、あるいは夕方に見えた満月を「スーパームーン」と書き立てるメディアが多く、とても残念に思いました。「スーパームーン」は天文用語ではなく定義が曖昧。曖昧だから好き勝手に使うのではなく、慎重かつ適切に使って欲しい。語感は良いけれど、多くの人に影響を与えるメディアなんだから。

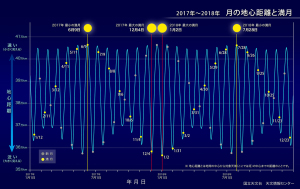

今回正しいのは「今年起きる満月のなかではいちばん大きい」と言う事実だけです(→国立天文台の解説参照/右下図はこのページから引用)。「その満月は日本から見える」とか「近年希に見る大きさだ」とか誰も言ってないのに脳内で勝手に補完されていませんか?満月って厳密には「瞬間」の現象で、今回の場合は2日11:24JST。この時間は日本の空に月が登ってません(ほぼ真裏側の空です)から、日本で2日に見えた丸い月はスーパームーンどころか満月ですらありません。

百歩譲って「満月の瞬間を含む日」としても、例えば「月は楕円軌道で、もっとも近い時はもっとも遠いときに比べ直径が約14%大きく見えるからスーパームーン」といった今回よく見かけた説明記事は適切じゃないでしょう。このような視直径変化は毎月起こってますから。比較するなら遠く小さく見える月に対してではなく、大きい月同士を比べなくては意味がありません。

小学生に比べてNBAのスーパースターがすごいのではなく、他のNBA選手達の中で抜きん出ているからスーパーなんです。では今回の満月は大きい満月のなかでも特別に大きかったでしょうか?あるいは、ずば抜けて大きい三日月はスーパームーンと呼ばないのでしょうか?各メディアはこういった素朴な、そして核心を突いた論点を解説すべきと思うんです。「NASAが言ったから」などという「情報を右から左へ流しました」的な記事が多いのには「自身で宇宙を観ずに天文知識を解説するプラネタリウム解説者」のような滑稽さを感じました。

月視直径の比較はとても難しく、わずかな距離差が左右します。満月が地平近くか頭上かでも地球半径分の差が出ます。もし地球が透明で、地平に沈んだ今回の満月が見えたなら、ワシントンあたりで見る満月より1万キロも遠くから見ることになったでしょう。それは本当にスーパー?このあたりは当ブログ2016年11月14日の記事や、国立天文台の解説をご覧になってください。

参考までに今回の満月は、1900年以降200年間に起こる満月では、地心基準で23位、測心基準(茨城県つくば市)で329位(ただし満月瞬時は空に見えない)の大きさでした。当然ながらそれぞれの基準で満月瞬時に時刻差があります。

さて、この月観察はとても意味のあるものでした。というのは、1周期後の満月が月食で、ちょうど日付越え&南中越えの時に月食(本影)終了だからです。数時間に渡る望遠鏡での連続観察は幾つも注意点がありますが、なかでも「ピントが持つか?」「バッテリーが持つか」「バランスが持つか?」という三つの「持つか?」が重要。ご自慢の据え置き観測所があるならともかく、私のようなビンボー観測者で毎回機材を組み立てるスタイルでは観察環境が良くありません。本番さながらの実機シミュレーションは重要です。

昨夜の月は次の満月(31日)と赤緯が3°程度しか変わらず、空のどこを通るか確かめるリハーサルにちょうど良かったのです。夜の強風も多い季節なので、建物などで風を避けつつも視界が確保できる二律背反的な場所選定、また南中越えの望遠鏡は(特にカメラ付きだと)バランスを崩しやすいため、具合を見ておかなくてはなりません。本当にありがたい機会でした。あとはお天気次第ですね。

ところで2日明け方、あるいは夕方に見えた満月を「スーパームーン」と書き立てるメディアが多く、とても残念に思いました。「スーパームーン」は天文用語ではなく定義が曖昧。曖昧だから好き勝手に使うのではなく、慎重かつ適切に使って欲しい。語感は良いけれど、多くの人に影響を与えるメディアなんだから。

今回正しいのは「今年起きる満月のなかではいちばん大きい」と言う事実だけです(→国立天文台の解説参照/右下図はこのページから引用)。「その満月は日本から見える」とか「近年希に見る大きさだ」とか誰も言ってないのに脳内で勝手に補完されていませんか?満月って厳密には「瞬間」の現象で、今回の場合は2日11:24JST。この時間は日本の空に月が登ってません(ほぼ真裏側の空です)から、日本で2日に見えた丸い月はスーパームーンどころか満月ですらありません。

百歩譲って「満月の瞬間を含む日」としても、例えば「月は楕円軌道で、もっとも近い時はもっとも遠いときに比べ直径が約14%大きく見えるからスーパームーン」といった今回よく見かけた説明記事は適切じゃないでしょう。このような視直径変化は毎月起こってますから。比較するなら遠く小さく見える月に対してではなく、大きい月同士を比べなくては意味がありません。

小学生に比べてNBAのスーパースターがすごいのではなく、他のNBA選手達の中で抜きん出ているからスーパーなんです。では今回の満月は大きい満月のなかでも特別に大きかったでしょうか?あるいは、ずば抜けて大きい三日月はスーパームーンと呼ばないのでしょうか?各メディアはこういった素朴な、そして核心を突いた論点を解説すべきと思うんです。「NASAが言ったから」などという「情報を右から左へ流しました」的な記事が多いのには「自身で宇宙を観ずに天文知識を解説するプラネタリウム解説者」のような滑稽さを感じました。

月視直径の比較はとても難しく、わずかな距離差が左右します。満月が地平近くか頭上かでも地球半径分の差が出ます。もし地球が透明で、地平に沈んだ今回の満月が見えたなら、ワシントンあたりで見る満月より1万キロも遠くから見ることになったでしょう。それは本当にスーパー?このあたりは当ブログ2016年11月14日の記事や、国立天文台の解説をご覧になってください。

参考までに今回の満月は、1900年以降200年間に起こる満月では、地心基準で23位、測心基準(茨城県つくば市)で329位(ただし満月瞬時は空に見えない)の大きさでした。当然ながらそれぞれの基準で満月瞬時に時刻差があります。

さて、この月観察はとても意味のあるものでした。というのは、1周期後の満月が月食で、ちょうど日付越え&南中越えの時に月食(本影)終了だからです。数時間に渡る望遠鏡での連続観察は幾つも注意点がありますが、なかでも「ピントが持つか?」「バッテリーが持つか」「バランスが持つか?」という三つの「持つか?」が重要。ご自慢の据え置き観測所があるならともかく、私のようなビンボー観測者で毎回機材を組み立てるスタイルでは観察環境が良くありません。本番さながらの実機シミュレーションは重要です。

昨夜の月は次の満月(31日)と赤緯が3°程度しか変わらず、空のどこを通るか確かめるリハーサルにちょうど良かったのです。夜の強風も多い季節なので、建物などで風を避けつつも視界が確保できる二律背反的な場所選定、また南中越えの望遠鏡は(特にカメラ付きだと)バランスを崩しやすいため、具合を見ておかなくてはなりません。本当にありがたい機会でした。あとはお天気次第ですね。

2018年の台風1号が発生、日本でも冬の嵐 ― 2018/01/03

元日早々台風になるかも知れないと発表されていた低緯度の熱帯低気圧は、本日9:00に2018年の台風1号「ボラヴェン/BOLAVEN」となりました。直前の2017年台風27号発生から13日と6時間後、27号消滅からは8日経過しています。

左は発生1時間後の10:00の気象衛星画像(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。ナチュラルカラー処理のため、水色の雲は活発に上昇した氷粒状態、白やグレイの雲は低層の水粒状態を表します。赤点円は台風中心(推定)の直径1000km円。

既にフィリピンを離れて洋上にいますが、このまま西進して2日後あたりに熱帯低気圧へ戻りつつベトナムに達する予報です。被害が少ないことを祈るばかり…。

いっぽう日本に目を向けてみると、東北地方北部に中心を持つ小さな低気圧があります。右は本日9:00の画像ですが、衛星画像では台風みたいな渦を描いていました。さほど気圧は低くないのですが、上空には寒気が入り込み、またシベリアにある1060hPaを越す高気圧との気圧差によって等圧線の間隔が狭くなっています。おかげで今日も日本各地が強風…。

これは台風ではありませんし、いわゆるポーラーロウと言えるほど発達していないかも知れませんが、こうした冬の嵐をもたらす低気圧は規模が小さくても気を付けなくてはいけませんね。

今日の太陽は今年一番大きい ― 2018/01/03

今日も朝からよく晴れていますが、相変わらずの強風。近くのアメダスポイントによると、昼過ぎ現在の日最大風速は10.9m/s(13:20)と、いつになく強いですね。洗濯物が外に干せません…。

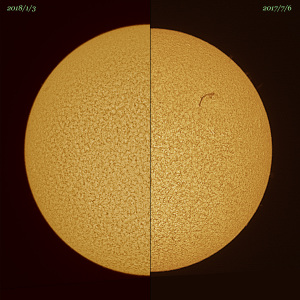

左は11:50の太陽。大気の揺らぎがかなりあって不鮮明です。こちらも相変わらずのっぺらぼう。左側に明るい部分がたまに見えるのですが発達しません。プロミネンスはチョロチョロ伸びていますが、左下に少し期待できそうな部分が見えてきましたね。

さて、本日は地球が近日点を通過する日。時刻はおよそ14:35です。このとき地球が最も太陽に近くなるため、地球からは1年で一番大きい太陽が見えるのです。(※通過時、天頂近くに太陽が見えている人は世界で一番太陽に近いですよ。)約1日前に今年一番大きな満月となりましたが、別に関連はありません。太陽こそ普段たくさんお世話になっているのに、「今年一番大きな太陽が日本から見える」なんてニュースは微塵も聞きませんね…。どうしてなんでしょ?

それはさておき、毎回近日点と遠日点のたびに作っている比較画像を今回も用意しました。前回の遠日点通過は2017年7月4日でしたが、この日は台風接近で太陽観察できませんでした。ですので、二日後の7月6日の太陽と比較しました(A画像)。もちろん機材や縮尺は同一です。また本日撮影時の太陽面がどんな向きなのかも作図しました(B画像)。最小1°の経緯度線が描いてあり、画像上下方向を太陽南北(自転軸)に揃えてあります。(0°,0°)と描いてある点が太陽面の原点、また青十字は太陽像中心の経緯度です。

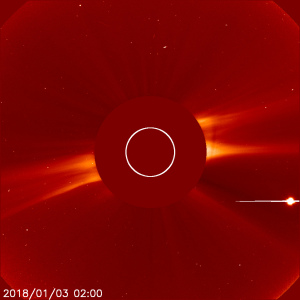

ついでに、約1週間後の9日に外合を迎える金星をNASAの太陽観測衛星SOHO(LASCO-C2)が捉え始まったので、本日2:00UT(11:00JST)の画像を引用しておきます(C画像/右端の明るい星が金星)。

左は11:50の太陽。大気の揺らぎがかなりあって不鮮明です。こちらも相変わらずのっぺらぼう。左側に明るい部分がたまに見えるのですが発達しません。プロミネンスはチョロチョロ伸びていますが、左下に少し期待できそうな部分が見えてきましたね。

さて、本日は地球が近日点を通過する日。時刻はおよそ14:35です。このとき地球が最も太陽に近くなるため、地球からは1年で一番大きい太陽が見えるのです。(※通過時、天頂近くに太陽が見えている人は世界で一番太陽に近いですよ。)約1日前に今年一番大きな満月となりましたが、別に関連はありません。太陽こそ普段たくさんお世話になっているのに、「今年一番大きな太陽が日本から見える」なんてニュースは微塵も聞きませんね…。どうしてなんでしょ?

それはさておき、毎回近日点と遠日点のたびに作っている比較画像を今回も用意しました。前回の遠日点通過は2017年7月4日でしたが、この日は台風接近で太陽観察できませんでした。ですので、二日後の7月6日の太陽と比較しました(A画像)。もちろん機材や縮尺は同一です。また本日撮影時の太陽面がどんな向きなのかも作図しました(B画像)。最小1°の経緯度線が描いてあり、画像上下方向を太陽南北(自転軸)に揃えてあります。(0°,0°)と描いてある点が太陽面の原点、また青十字は太陽像中心の経緯度です。

ついでに、約1週間後の9日に外合を迎える金星をNASAの太陽観測衛星SOHO(LASCO-C2)が捉え始まったので、本日2:00UT(11:00JST)の画像を引用しておきます(C画像/右端の明るい星が金星)。