好シーイングの土星と環を楽しむ ― 2025/07/10

昨宵は霞が濃かったけれど、夜半前から朝にかけてとても良く晴れました。明け方が近づくとどんどんシーイングが良くなり、観察していた土星はかつて観たことがないくらい止まって見えました。

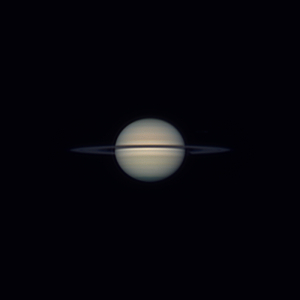

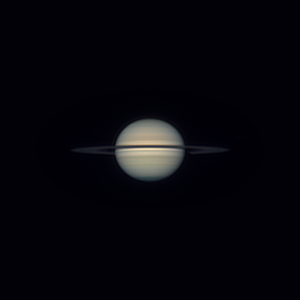

左画像は今朝3時ごろの撮影です(約38分のデローテーション)。環はまだ本体よりずっと暗いのですが、それでも明るくなったなあとしみじみ感じました。つい2ヶ月前は写真に撮って強引に強調しなければ見えなかったのに。早いもんです。間隙も無理なく写るようになりました。

撮影時における、地球から見た環の傾斜はマイナス4.44°。太陽から見た環の傾斜(=環から見た太陽高度)はマイナス1.17°。マイナスは「環の南面が見える」「南極方向へ向かって測る」というニュアンスですから、面の向きを間違う恐れが無いなら符号無しで話したほうが分かり易いでしょう。(※傾斜が年間最大などと言うのは絶対値が極大と言う意味です。マイナス符号をつける場合は「極小」も含まれます。勘違いしやすいポイントです。)

地球基準の傾斜は一昨日8日朝に今年最大傾斜になりました。これから晩秋に向かって少しずつ寝てしまい、11月24日にはマイナス0.45°と、ほとんど水平に近くなります。いっぽう太陽基準ではどんどん大きくなり、例えば11月24日ならマイナス3.69°。この頃の環は本体と同じくらいまで明るくなっているでしょう。今朝と全く違う「明るくて薄い環」になるのです。

もうひとつ注目していただきたいのは、本体に投影される環の影。現在は環にくっついて見辛いのですが、環の南側と影との間に僅かな隙間があるんです。私の20cm程度の望遠鏡では全く分離しませんが、35〜40cmクラスの大口径で上手に撮っていらっしゃる方はちゃんとこの隙間を捉えていますよ。こればかりは口径の勝ちですね。

右にStellariumによる2ヶ月ごとのシミュレーションを並べてみました。今後この隙間は次第に見えなくなり、9月21日の衝を迎える頃は影と環とが渾然一体、さらに衝のため本体の影も見えませんから、「影無し土星」を楽しめるでしょう。

10月に入ると次第に環の北側へ影が投影されるようになります。年末から来年始めにかけて、明るくなった環とともに北側の影も良く見えるようになります。折りに触れてこの小さな変化をぜひお楽しみください。

【余談】

機材を片づけている最中に、北西から南の空に向かう金星並の明るい人工衛星が見えました。調べると国際宇宙ステーション。先月下旬にやっと打ち上げられたアクシオム4(AXIOM-4)が今ちょうどドッキングしているのですよね。

左画像は今朝3時ごろの撮影です(約38分のデローテーション)。環はまだ本体よりずっと暗いのですが、それでも明るくなったなあとしみじみ感じました。つい2ヶ月前は写真に撮って強引に強調しなければ見えなかったのに。早いもんです。間隙も無理なく写るようになりました。

撮影時における、地球から見た環の傾斜はマイナス4.44°。太陽から見た環の傾斜(=環から見た太陽高度)はマイナス1.17°。マイナスは「環の南面が見える」「南極方向へ向かって測る」というニュアンスですから、面の向きを間違う恐れが無いなら符号無しで話したほうが分かり易いでしょう。(※傾斜が年間最大などと言うのは絶対値が極大と言う意味です。マイナス符号をつける場合は「極小」も含まれます。勘違いしやすいポイントです。)

地球基準の傾斜は一昨日8日朝に今年最大傾斜になりました。これから晩秋に向かって少しずつ寝てしまい、11月24日にはマイナス0.45°と、ほとんど水平に近くなります。いっぽう太陽基準ではどんどん大きくなり、例えば11月24日ならマイナス3.69°。この頃の環は本体と同じくらいまで明るくなっているでしょう。今朝と全く違う「明るくて薄い環」になるのです。

もうひとつ注目していただきたいのは、本体に投影される環の影。現在は環にくっついて見辛いのですが、環の南側と影との間に僅かな隙間があるんです。私の20cm程度の望遠鏡では全く分離しませんが、35〜40cmクラスの大口径で上手に撮っていらっしゃる方はちゃんとこの隙間を捉えていますよ。こればかりは口径の勝ちですね。

右にStellariumによる2ヶ月ごとのシミュレーションを並べてみました。今後この隙間は次第に見えなくなり、9月21日の衝を迎える頃は影と環とが渾然一体、さらに衝のため本体の影も見えませんから、「影無し土星」を楽しめるでしょう。

10月に入ると次第に環の北側へ影が投影されるようになります。年末から来年始めにかけて、明るくなった環とともに北側の影も良く見えるようになります。折りに触れてこの小さな変化をぜひお楽しみください。

【余談】

機材を片づけている最中に、北西から南の空に向かう金星並の明るい人工衛星が見えました。調べると国際宇宙ステーション。先月下旬にやっと打ち上げられたアクシオム4(AXIOM-4)が今ちょうどドッキングしているのですよね。

もうすぐ土星の環が今年最大に開きます ― 2025/07/04

昨宵は月面X&LOVEディだったのに、1日くすぶっていた雲が夜になっても去りませんでした。仕方ないので早く寝て明け方の土星に賭けようと思い、最後に一度だけ窓を開けたら雲が薄くなってる!?慌てて望遠鏡をセットして撮影。その後は少しずつ回復してきましたが、月は西に低くなり、文字地形もすっかり明るくなってしまったので終了にしました。

左は3日21時ごろの撮影で、太陽黄経差は約97.54°、撮影高度は約26.72°、月齢は8.06。かなりの雲があったためかぶっています。E地形は周りに馴染んでしまって判別し辛いですね。XもLも周囲が明るいです。雲越しでもアペニン山脈はカッコいい。秤動のせいでフンボルト海がとてもよく見えました。

結局軽く仮眠したあとすぐ土星観察。シーイングが抜群に良かったのですが、目に見えない薄雲が流れていて撮影中ずっと光量変化に悩まされました。肉眼での土星も2等星に届かないほど暗く、時々見失います。感度と露光を増やして何とか撮れたものの、好シーイングを活かせなかったのが残念。下A画像は45分近くのデローテーション。

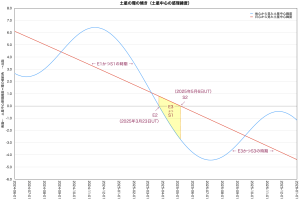

6月28日記事にも書きましたが、四日後の7月7日UT=日本時間8日朝に土星の環が今年いちばん開きます。昨日の天リフ作業配信で山口さんが「暗い状態なのに幅が広い環は貴重」とおっしゃっていました。正にその通りで、一番広く見える今の時期、ぜひ多くの皆さんに観てもらいたいです。(急に変わったりしませんので、前後1週間は楽しめるでしょう。)過去の観測例から推測すると、環から見た太陽高度が4°前後に達する頃にはもう環の明るさが本体並になります(下B図の緑区間)。「暗い筋が横切ってる」ように見えるのは今だけ。次に見ようと思っても15年後ですよ。

左は3日21時ごろの撮影で、太陽黄経差は約97.54°、撮影高度は約26.72°、月齢は8.06。かなりの雲があったためかぶっています。E地形は周りに馴染んでしまって判別し辛いですね。XもLも周囲が明るいです。雲越しでもアペニン山脈はカッコいい。秤動のせいでフンボルト海がとてもよく見えました。

結局軽く仮眠したあとすぐ土星観察。シーイングが抜群に良かったのですが、目に見えない薄雲が流れていて撮影中ずっと光量変化に悩まされました。肉眼での土星も2等星に届かないほど暗く、時々見失います。感度と露光を増やして何とか撮れたものの、好シーイングを活かせなかったのが残念。下A画像は45分近くのデローテーション。

6月28日記事にも書きましたが、四日後の7月7日UT=日本時間8日朝に土星の環が今年いちばん開きます。昨日の天リフ作業配信で山口さんが「暗い状態なのに幅が広い環は貴重」とおっしゃっていました。正にその通りで、一番広く見える今の時期、ぜひ多くの皆さんに観てもらいたいです。(急に変わったりしませんので、前後1週間は楽しめるでしょう。)過去の観測例から推測すると、環から見た太陽高度が4°前後に達する頃にはもう環の明るさが本体並になります(下B図の緑区間)。「暗い筋が横切ってる」ように見えるのは今だけ。次に見ようと思っても15年後ですよ。

次回の「太陽から見た土星傾斜が1°以下、かつ、地球から見て年間最大に開くチャンス」は2039年1月3日明け方。このときは完全に背面照射…つまり太陽が照らす面と反対側を地球から見る位置関係になります。おそらく今期よりも環が見えない…もしかしたら真っ暗になってしまうと思われます。夜明け前のとても見やすい位置なので、長生きしたみなさんは楽しんでくださいね。(今期および来期の背面照射については2025年4月24日記事を参照。)

最近の土星の環はなぜ暗い? ― 2025/07/02

最近明け方に見える土星の環がかなり暗いのですが、少し誤解があるようなので、でしゃばりながら説明しておきます。余計なおせっかいでしたら申し訳ありません。いや、私も詳しく説明できるほど理由を知ってる訳では無いけれど、「環の裏(太陽が当たっていない側)から見ているので暗い」とのご意見が1日の天リフ作業配信などで聞かれ、いや、違うと思いました。それをまず確認しましょう。

確かに背面照射の時期もありましたが、後述のように今は違います。5月中旬以降、現在まで太陽が当たっている側から見ている位置関係です。(※背面照射の時期は、地球からの可視光域観測ではほぼ見えないだろうと思われます。→2025年4月24日記事参照。)

混乱しないよう、左上図のように場合分けしておきましょう。地球からの視線が青矢印、太陽からの光線が赤矢印。環の北面を見ている(E1)、南面を照らしている(S3)という具合に、E1、E2、E3、S1、S2、S3が考えられますね。

土星と地球・太陽の位置関係は約30年周期で元の状態に戻るのはご存知の通り。記事末A図はお馴染み「環の傾き」の時間経過です。環の傾斜角とは、地球や太陽から土星を観た時の中心緯度と全く同じ意味なので(右下図参照)、どちらの表現を使っても構いません。なおグラフでの緯度は惑心緯度ではなく惑理緯度を使います。

赤線は太陽から見た中心緯度です。この曲線が約30年周期ということで、2017年ごろの山頂から2032年ごろの谷底までは半分の15年。いっぽう地球から土星中心を見るとおよそ1年周期で小さく振動しながら、全体として赤線を辿ってゆきます。赤線と青線のズレは山頂と谷底で小さく、中間では大きくなります。でも高々プラスマイナス3.4°しか違いません。土星を被写体、地球をカメラ、太陽を照明に例えるなら、「照明・被写体・カメラ」のなす角は一番大きな時でも3.4°ということです。ふつうの撮影だとこれくらいのズレなら「順光」って言いますよね。

ところが環の消失時期の場合はちょっと複雑です。A図の中央、緑矩形を拡大したのがB図。緯度0°を赤線青線が横切っています。最初の場合分けを思い出しましょう。赤線が0°と交差する点がS2。それより上(プラス側)にあるならS1、マイナス側ならS3ですね。青線についてE1、E2、E3も同様です。ということは、E2より前の時期は「E1かつS1」だから照射面(環の北面)を見ていることになります。同様にS2より後の時期は「E3かつS3」だから、やはり照射面(環の南面)を見ているのです。

E2とS2に挟まれた期間(薄黄色のところ)だけは照らされる面と反対を見ている訳ですが、前述のようにカメラと照明の向きは3°も離れていないのです。でも「そのわずかな角度の隙間に『環』という衝立があり、完全に仕切られている」という決定的な違いがあります。太陽に照らされた網戸を、屋外から見るか、室内から見るか、というというくらい状況が異なると思われます。「逆光」とか「背面照射」と聞くと視線と光線とが正反対のイメージがありますが、E2とS2に挟まれた期間も背面照射と言えるでしょう。少なくとも順光ではないと考えられます。

ということで、今現在は「E3かつS3」なので、環が暗いのは「裏から云々」という理由ではなく別の原因らしい、というところまで辿り着きました。

実は「太陽から見た環の傾斜」は、裏返すと「環から見た太陽高度」に他なりません。地平線ならぬ「環平線」を照らす太陽は、グラフから読み取れる通り、高度が1°しかないのです。地球だって日の出直後の地表は暗いですね。(※明るく見えるのは青空があるからです。)大気がなくて薄明も無かったら、低空の大気減光が皆無としても真っ暗に近いでしょう。

左は衝効果の模擬実験で撮影したもので、砂地に様々な角度で照明を当てて撮影した画像(真ん中の列は左列を拡大したもの、右列は中列を白黒化)。被写体と照明の距離は変えてないので、砂地へ到達する光は変わっていません。でもザラついた対象に当たる光は多くの影を生み、また他の粒への照射を阻害します。だから浅い角度になるほど目に見えて暗くなります。1点、現実の土星と異なるとすれば、撮影するカメラを照明の近くに置いてないこと。照明近くにカメラを置いて撮ったら状況は変わると思われます。可能な方は実験してみてください。また、実物の環は三次元的な分布ですから、ちょっとした障害物(別の粒子)が太陽光を邪魔したり、地球からの視線を邪魔するはずで、平らに置いた砂地では実験不可能かも知れません。水中(?)に細かい砂を浮遊させ、沈下しないよう常に撹拌する状況を作らないとダメかも。

月面Xの出現やRay現象を観察・撮影したことがある方は分かると思いますが、空気がない月面でも光の差し始めは眼視じゃとても無理、撮影+強調してやっと気付ける程度の明るさです。現在の土星の環でも照射角の浅さが暗さの原因かも知れないと推測できるでしょう。

確かに背面照射の時期もありましたが、後述のように今は違います。5月中旬以降、現在まで太陽が当たっている側から見ている位置関係です。(※背面照射の時期は、地球からの可視光域観測ではほぼ見えないだろうと思われます。→2025年4月24日記事参照。)

混乱しないよう、左上図のように場合分けしておきましょう。地球からの視線が青矢印、太陽からの光線が赤矢印。環の北面を見ている(E1)、南面を照らしている(S3)という具合に、E1、E2、E3、S1、S2、S3が考えられますね。

土星と地球・太陽の位置関係は約30年周期で元の状態に戻るのはご存知の通り。記事末A図はお馴染み「環の傾き」の時間経過です。環の傾斜角とは、地球や太陽から土星を観た時の中心緯度と全く同じ意味なので(右下図参照)、どちらの表現を使っても構いません。なおグラフでの緯度は惑心緯度ではなく惑理緯度を使います。

赤線は太陽から見た中心緯度です。この曲線が約30年周期ということで、2017年ごろの山頂から2032年ごろの谷底までは半分の15年。いっぽう地球から土星中心を見るとおよそ1年周期で小さく振動しながら、全体として赤線を辿ってゆきます。赤線と青線のズレは山頂と谷底で小さく、中間では大きくなります。でも高々プラスマイナス3.4°しか違いません。土星を被写体、地球をカメラ、太陽を照明に例えるなら、「照明・被写体・カメラ」のなす角は一番大きな時でも3.4°ということです。ふつうの撮影だとこれくらいのズレなら「順光」って言いますよね。

ところが環の消失時期の場合はちょっと複雑です。A図の中央、緑矩形を拡大したのがB図。緯度0°を赤線青線が横切っています。最初の場合分けを思い出しましょう。赤線が0°と交差する点がS2。それより上(プラス側)にあるならS1、マイナス側ならS3ですね。青線についてE1、E2、E3も同様です。ということは、E2より前の時期は「E1かつS1」だから照射面(環の北面)を見ていることになります。同様にS2より後の時期は「E3かつS3」だから、やはり照射面(環の南面)を見ているのです。

E2とS2に挟まれた期間(薄黄色のところ)だけは照らされる面と反対を見ている訳ですが、前述のようにカメラと照明の向きは3°も離れていないのです。でも「そのわずかな角度の隙間に『環』という衝立があり、完全に仕切られている」という決定的な違いがあります。太陽に照らされた網戸を、屋外から見るか、室内から見るか、というというくらい状況が異なると思われます。「逆光」とか「背面照射」と聞くと視線と光線とが正反対のイメージがありますが、E2とS2に挟まれた期間も背面照射と言えるでしょう。少なくとも順光ではないと考えられます。

ということで、今現在は「E3かつS3」なので、環が暗いのは「裏から云々」という理由ではなく別の原因らしい、というところまで辿り着きました。

実は「太陽から見た環の傾斜」は、裏返すと「環から見た太陽高度」に他なりません。地平線ならぬ「環平線」を照らす太陽は、グラフから読み取れる通り、高度が1°しかないのです。地球だって日の出直後の地表は暗いですね。(※明るく見えるのは青空があるからです。)大気がなくて薄明も無かったら、低空の大気減光が皆無としても真っ暗に近いでしょう。

左は衝効果の模擬実験で撮影したもので、砂地に様々な角度で照明を当てて撮影した画像(真ん中の列は左列を拡大したもの、右列は中列を白黒化)。被写体と照明の距離は変えてないので、砂地へ到達する光は変わっていません。でもザラついた対象に当たる光は多くの影を生み、また他の粒への照射を阻害します。だから浅い角度になるほど目に見えて暗くなります。1点、現実の土星と異なるとすれば、撮影するカメラを照明の近くに置いてないこと。照明近くにカメラを置いて撮ったら状況は変わると思われます。可能な方は実験してみてください。また、実物の環は三次元的な分布ですから、ちょっとした障害物(別の粒子)が太陽光を邪魔したり、地球からの視線を邪魔するはずで、平らに置いた砂地では実験不可能かも知れません。水中(?)に細かい砂を浮遊させ、沈下しないよう常に撹拌する状況を作らないとダメかも。

月面Xの出現やRay現象を観察・撮影したことがある方は分かると思いますが、空気がない月面でも光の差し始めは眼視じゃとても無理、撮影+強調してやっと気付ける程度の明るさです。現在の土星の環でも照射角の浅さが暗さの原因かも知れないと推測できるでしょう。

前夜に続いて土星観察 ― 2025/06/29

昨夜から今朝は曇り後晴れ。宵のうち雲間から四日月が見えたのですが、すぐに雲隠れしてしまいました。薄明が始まる頃またしても晴れてくれたので、性懲りも無く土星を眺めました。

撮影開始時の雲量は一晩前より少なかったけれど撮影後半は徐々に増え、何度か減光しました。またシーイングは前夜より落ちて細かい振動が多かったです。強めの画像処理をしなければ縞模様などが見えてきませんが、ノイズが増えたり暗い環のディティールが損なわれるのでほどほどにしなければなりません。

前夜は写野外だったタイタンがぎりぎりセンサーの端に捉えられたので、タイタン込みで衛星も撮影(右下画像)。前夜から1公転の7割を終えたエンケラドゥスも環のすぐ上にいるはずですが、うまく分離しません。

7月8日朝の「土星の環の傾斜が今年最大」までもうすぐ(→昨日の記事参照)。本来は梅雨の時期なのに2晩続けて晴れるなんて幸運です。今暗く見えているのは土星の環の南面。前回この面を見たことがあるのは1995-2009年の期間に土星を見ていた人だけです。数えてみたら、私はその前の南面の期間:1966-1980年から土星を見始めていました。自分で初めて見つけた土星の環は南面だったのかと、今更ながら驚きました…。記事下表に南北面の入れ替わり時期の一覧を掲載しておきます。

ともあれ、7月8日当日まで何夜観ることができるか分かりませんが、何回でも目に焼き付けたいですね。

撮影開始時の雲量は一晩前より少なかったけれど撮影後半は徐々に増え、何度か減光しました。またシーイングは前夜より落ちて細かい振動が多かったです。強めの画像処理をしなければ縞模様などが見えてきませんが、ノイズが増えたり暗い環のディティールが損なわれるのでほどほどにしなければなりません。

前夜は写野外だったタイタンがぎりぎりセンサーの端に捉えられたので、タイタン込みで衛星も撮影(右下画像)。前夜から1公転の7割を終えたエンケラドゥスも環のすぐ上にいるはずですが、うまく分離しません。

7月8日朝の「土星の環の傾斜が今年最大」までもうすぐ(→昨日の記事参照)。本来は梅雨の時期なのに2晩続けて晴れるなんて幸運です。今暗く見えているのは土星の環の南面。前回この面を見たことがあるのは1995-2009年の期間に土星を見ていた人だけです。数えてみたら、私はその前の南面の期間:1966-1980年から土星を見始めていました。自分で初めて見つけた土星の環は南面だったのかと、今更ながら驚きました…。記事下表に南北面の入れ替わり時期の一覧を掲載しておきます。

ともあれ、7月8日当日まで何夜観ることができるか分かりませんが、何回でも目に焼き付けたいですね。

【見えている土星の環の面はどちら側か?/1900-2100年の入れ替わり日時】

| 日時(JST) | 見えている環の面 | 地心土星黄経 |

|---|---|---|

| 1907年4月13日 1:05 | 北面→南面 | 351.77° |

| 1907年10月4日 18:19 | 南面→北面 | 352.80° |

| 1908年1月7日 19:29 | 北面→南面 | 352.31° |

| 1920年11月8日 6:07 | 南面→北面 | 171.98° |

| 1921年2月23日 0:33 | 北面→南面 | 172.80° |

| 1921年8月4日 4:32 | 南面→北面 | 172.29° |

| 1936年6月25日 19:10 | 北面→南面 | 352.47° |

| 1936年7月2日 10:52 | 南面→北面 | 352.53° |

| 1937年2月21日 2:43 | 北面→南面 | 352.37° |

| 1950年9月14日 14:59 | 南面→北面 | 172.45° |

| 1966年4月2日 18:16 | 北面→南面 | 352.62° |

| 1966年10月29日 7:36 | 南面→北面 | 353.62° |

| 1966年12月18日 6:08 | 北面→南面 | 353.32° |

| 1979年10月27日 10:55 | 南面→北面 | 172.79° |

| 1980年3月13日 1:08 | 北面→南面 | 173.76° |

| 1980年7月23日 11:48 | 南面→北面 | 173.21° |

| 1995年5月22日 5:28 | 北面→南面 | 353.08° |

| 1995年8月11日 15:23 | 南面→北面 | 353.72° |

| 1996年2月12日 3:47 | 北面→南面 | 353.27° |

| 2009年9月4日 17:39 | 南面→北面 | 173.33° |

| 2025年3月23日 22:50 | 北面→南面 | 353.47° |

| 2038年10月15日 22:59 | 南面→北面 | 173.62° |

| 2039年4月2日 8:01 | 北面→南面 | 174.66° |

| 2039年7月9日 21:52 | 南面→北面 | 174.16° |

| 2054年5月6日 7:59 | 北面→南面 | 353.87° |

| 2054年8月31日 21:36 | 南面→北面 | 354.72° |

| 2055年2月1日 14:58 | 北面→南面 | 354.18° |

| 2068年8月25日 10:46 | 南面→北面 | 174.22° |

| 2084年3月14日 13:50 | 北面→南面 | 354.34° |

| 2097年10月5日 11:52 | 南面→北面 | 174.47° |

| 2098年4月27日 1:05 | 北面→南面 | 175.49° |

| 2098年6月18日 19:30 | 南面→北面 | 175.17° |

| 日時(JST) | 見えている環の面 | 地心土星黄経 |

- 自作プログラムによる計算です。時刻は多少の誤差が含まれます。

- 「北面→南面」と書いてある場合、「その日時まで北面が見えていたけれど、それ以降は南面が見える」と言う意味です。要するにこの日時は地心から見た環の消失日です。

- 約15年ごとに南北の交代があり、その時期は短期間で数回入れ替わることもあります(必ず奇数回)。

- 入れ替わる時の地心土星黄経がきっちり2方向に分かれることから、入れ替わり期(環の消失期)はほぼ2種類の同じ星座方向で起こることが分かります。