一点集中の雨が多い日々 ― 2017/07/16

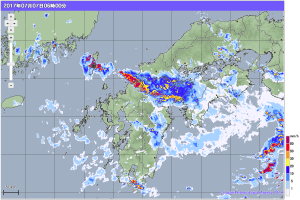

当地・茨城県南部では曇りがちの一日でした。全国では南ほど晴れ、北ほど曇りや雨が多かったようですが、昼を待たずして北海道には記録的短時間大雨情報が出てしまいました。11時台に小樽市付近や余市町付近で約80mmとのことです。雨雲は朝9時頃から北海道にかかり始めていたのですが、夜になっても道東はまだ降っているようです。左上画像は気象庁サイトからの引用で、11:00の高解像度降水ナウキャスト。

午後は東北地方の一部がひどい雨でした(左下・同15:00の画像)。この断片的な大雨はだんだん南下してきて、一部が埼玉・茨城・東京・千葉にも雷雨をもたらしました。当地も夕方バラバラ雨が降り、雷鳴が聞こえました。また北陸でも狭いところに集中して大雨となっているところがあり、夜もまだ続行中。(…ひどくなってる!?)この時期、ゲリラ豪雨にならない日はありませんねぇ…。そういえばまだ梅雨が明けていません。一箇所に集中する雨は、先日の九州のように長居しなければ涼しくなって良いのですが、長居するかどうか天気情報をよく調べないと分からないのがもどかしいですね。情報弱者の人のほうがはるかに多いでしょうから。

台風4号ですが、ゆっくり勢力を強めながら、とてものろのろとハノイ方面に向かって進行しています。右は本日16日18時の気象衛星画像(画像元:NICTサイエンスクラウド/地図や経緯線は筆者)。赤点円は台風中心の直径1000km円です。昨日よりは渦がしっかりして、台風中心が分かりますね。こちらも心配であります。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

台風4号発生、東太平洋ではハリケーンも ― 2017/07/15

昨日から海南島南東に発生していた熱帯低気圧が発達し、本日15日15時、台風4号「TALAS/タラス」に成長しました。直前の台風3号発生から13日6時間、消滅からは10日6時間が経過しています。今のところ西進し、日本に来ることはなさそうです。でも現地の方はお気を付けくださいね。今年もこの地域、台風が多いのかなぁ…。

左は台風になった本日15日15時の気象衛星画像(画像元:NICTサイエンスクラウド/地図や経緯線は筆者)。赤点円は台風中心の直径1000km円です。まとまりがなく、渦らしい渦も見えませんが、辺り一面雲が多いですね。被害が無いと良いですが…。ちなみに右上に九州などが写っています。今日の日本は雲少なめですね。

いっぽう、太平洋を隔てたメキシコ南西沖ではハリケーン「Fernanda」が発達しています。右下はNOAAの気象衛星GOES-16による本日15日0:00UTC(9:00JST)の画像(Natural Color/地図や経緯線は筆者)。 赤点円は同じくハリケーン中心の直径1000km円です。目がとてもパッチリしていてますね。(※Natural Color画像では氷粒による雲が水色、水粒による雲が白っぽくなります。上昇発達した雲がどこにあるか、ひと目で分かっちゃいます。)

画像中段左端近くに見える島がハワイ諸島で、ハリケーンはハワイ近くに向かっているようです。日本の衛星からは見えない範囲ですが、こちらも注目ですね。

今日の太陽と空模様 ― 2017/07/14

今日も明け方まで曇り、朝から天気が良くなりました。時々雲が湧きます。午後そろそろ太陽観察できる時間帯になったのでX線フラックスの様子などを事前確認。

すると、なんと11時前後にものすごくグラフが跳ね上がっていました。ピークはM2クラス。しかもまだ急には衰えずC5クラスに留まっているではありませんか!驚いて大慌てで観察しました。

左は14:30頃の太陽。もう2時間早く観察していればMクラスの状態を見ることができたでしょう。この像でもまだ活動領域12665東側がとても明るいですね。太陽が裂けて中身が出てきてしまったかのようです。なかなか見ることができないのでテンションMAXでした。12666も明るいですね。プロミネンスはあまり目立ちませんでした。

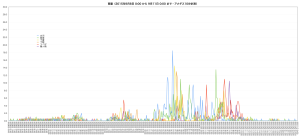

右にNOAAが出しているGOESのX線フラックスグラフを引用します。7日0:00UT(9:00JST)から今日14日5:30UT近くまでつなげてあります。1週間に2回もMクラスなんて、どうしちゃったんでしょ?このあとしばらくグラフをモニターしてましたが、ゆっくり下がってしまいました。(※それでも16:00現在まだC1クラス!)

実は上記の太陽観察時、太陽方向だけなぜか雲がかかってなかなかどいてくれませんでした。下のA画像はそのとき撮った彩雲。太陽は屋根で隠れています。太陽中心に同心円なので光環と言えなくもありません。上の太陽は雲が薄いタイミングで撮影しました。

日没1時間あまり前になってベランダから空を確認すると、太陽方向の雲がだいぶ広がっていました(B画像)。金床雲の端みたいにも感じましたが、このとき雷雲はないようです。太陽は厚い雲に隠れていましたが、左のほうに幻日が見えました(C画像)。明るくはありませんが色がはっきりしています。また良く見ると上には環天頂アークもぼんやりと見えていました。D画像はアークの左端近くを拡大したもので、太陽は右下方向になります。環天頂アークはいつでもU字型全部が見える訳ではなく、断片的だったり端しか見えないことも多いです。

時は遡りますが、午前中に記録的短時間大雨情報がありました。またしても愛知県です。10:20から10:40にかけて犬山市付近で約120mm、小牧市付近で約120mmなど、複数回ありました。12日午後にも激しい雷雨があったばかり。現存する日本最古の様式である天守閣を持つ国宝「犬山城」では、落雷によってしゃちほこの片方が全損という悲しいニュースも流れました。

左上画像は気象庁サイトからの引用で、本日14日10:30の高解像度降雨ナウキャスト。愛知県犬山市や岐阜県各務原市あたりが赤紫に染まっています。右画像は夕闇迫る(しゃちほこが)在りし日の犬山城(2005年撮影)。

夕方17:30には山形県米沢市付近で約110mmという情報がありました。ニュースなどで大雨情報を断片的に聞いていると、「ある時間にある場所で大雨」という内容がことさら強調されるため、「そこ以外は降ってない」「その時間が過ぎたらすぐ止んだ」といった印象を生みやすいです。

そういうケースももちろんあるでしょうが、そうではない場合のほうが多いでしょう。例えば米沢市の大雨情報以降、15分ごとの降雨状況を見てください(左)。同様に大雨だった地域はたくさんありますね。犬山市や米沢市がたまたま記録的短時間大雨レベルだったと言うだけです。ギリギリ届かなかったけれどすごい雨が何時間か降った地域はたくさんあるのです。All or Nothingで考えてはいけませんね。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

左は14:30頃の太陽。もう2時間早く観察していればMクラスの状態を見ることができたでしょう。この像でもまだ活動領域12665東側がとても明るいですね。太陽が裂けて中身が出てきてしまったかのようです。なかなか見ることができないのでテンションMAXでした。12666も明るいですね。プロミネンスはあまり目立ちませんでした。

右にNOAAが出しているGOESのX線フラックスグラフを引用します。7日0:00UT(9:00JST)から今日14日5:30UT近くまでつなげてあります。1週間に2回もMクラスなんて、どうしちゃったんでしょ?このあとしばらくグラフをモニターしてましたが、ゆっくり下がってしまいました。(※それでも16:00現在まだC1クラス!)

実は上記の太陽観察時、太陽方向だけなぜか雲がかかってなかなかどいてくれませんでした。下のA画像はそのとき撮った彩雲。太陽は屋根で隠れています。太陽中心に同心円なので光環と言えなくもありません。上の太陽は雲が薄いタイミングで撮影しました。

日没1時間あまり前になってベランダから空を確認すると、太陽方向の雲がだいぶ広がっていました(B画像)。金床雲の端みたいにも感じましたが、このとき雷雲はないようです。太陽は厚い雲に隠れていましたが、左のほうに幻日が見えました(C画像)。明るくはありませんが色がはっきりしています。また良く見ると上には環天頂アークもぼんやりと見えていました。D画像はアークの左端近くを拡大したもので、太陽は右下方向になります。環天頂アークはいつでもU字型全部が見える訳ではなく、断片的だったり端しか見えないことも多いです。

時は遡りますが、午前中に記録的短時間大雨情報がありました。またしても愛知県です。10:20から10:40にかけて犬山市付近で約120mm、小牧市付近で約120mmなど、複数回ありました。12日午後にも激しい雷雨があったばかり。現存する日本最古の様式である天守閣を持つ国宝「犬山城」では、落雷によってしゃちほこの片方が全損という悲しいニュースも流れました。

左上画像は気象庁サイトからの引用で、本日14日10:30の高解像度降雨ナウキャスト。愛知県犬山市や岐阜県各務原市あたりが赤紫に染まっています。右画像は夕闇迫る(しゃちほこが)在りし日の犬山城(2005年撮影)。

夕方17:30には山形県米沢市付近で約110mmという情報がありました。ニュースなどで大雨情報を断片的に聞いていると、「ある時間にある場所で大雨」という内容がことさら強調されるため、「そこ以外は降ってない」「その時間が過ぎたらすぐ止んだ」といった印象を生みやすいです。

そういうケースももちろんあるでしょうが、そうではない場合のほうが多いでしょう。例えば米沢市の大雨情報以降、15分ごとの降雨状況を見てください(左)。同様に大雨だった地域はたくさんありますね。犬山市や米沢市がたまたま記録的短時間大雨レベルだったと言うだけです。ギリギリ届かなかったけれどすごい雨が何時間か降った地域はたくさんあるのです。All or Nothingで考えてはいけませんね。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

九州豪雨での雨量変化 ― 2017/07/07

九州に降り続いた豪雨は各地に大きな被害をもたらしました。本当に心が痛みます。現在も雨は降り続いており、予断を許さないといったところ。

左は今日7日6:00の降雨状況(気象庁・高解像度降水ナウキャストから引用)。対馬から北九州を通り、伊予灘を通って四国まで、雨の強い領域が連なっています。今回の豪雨で度々耳にする「線状降雨帯」は今朝もまだ活動中でした。線状降雨帯と梅雨前線は位置が近くでも根本的に違うのですが、これを気象に詳しくない人でも分かる言葉で説明してくれる気象予報士さんはいないのでしょうか?言葉ばかりが先行して、今回とても残念に思いました。

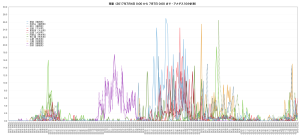

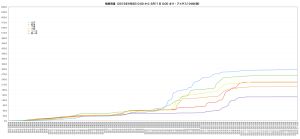

さて、こんなに息が長いとどれだけ雨が「積もって」しまったのか気になります。今日明け方に7日0:00までのアメダスデータが気象庁から公開されたので、台風3号が接近した4日から三日間の雨量をグラフにしてみました。島根県、福岡県、大分県、熊本県、佐賀県から、今回総雨量が多かった12地域をセレクトしています。下のA図は10分雨量データを直接描いたグラフ、B図は4日0:00をゼロとして雨量を積み立てたグラフ。県別に色系統を分けてあります。比較参考として、2015年9月10日に当地・茨城県で鬼怒川決壊を引き起こした豪雨についてもグラフを描きました(C図・D図/2015年9月11日記事のグラフを描き直してます)。スケールを統一しましたので直接比較可能です。

これを見ると色々なことが分かりますね。台風3号による雨は4日10時前後に集中してますが、大分以外ではさほど影響が無いこと。4日22時頃から島根で爆発的な雨量増加があったこと。その雨は5日昼前から九州に移り、タイミングを変えつつ各地に豪雨をもたらしたこと。6日22時頃、つまり昨夜からまた急に増えた地域があること、等々。

ショックだったのは、今回の雨が鬼怒川決壊時の雨量増加よりはるかに急激かつ大量かつ長時間であることです。これでは河川氾濫どころか街ごと水没してしまうのも無理ないでしょう。同じ線状降雨帯が原因とされた鬼怒川決壊でしたが、今の九州に比べたら規模が小さいものでした。茨城の場合だと大雨そのものは1日で収まったので、雨よりも河川決壊による被害という感じですね。(右は鬼怒川決壊数時間前の高解像度降水ナウキャスト。川と同一方向の南北に伸びる降雨帯が見えます。九州豪雨ではこの倍以上長く太いですね。)

誤解してはいけませんが、下のグラフはアメダスポイントという「点」で測った増減に過ぎず、実際は「面」で降っているということ。当たり前ですが本来の雨は三次元的に溜まるのです。一次元増えるだけでも想像を絶する体積や重量となって、エネルギーは膨大になります。九州では今夜にかけても雨が続く予報なので、残念ながら戦いはまた終わっていません。

参考:

秋田県に被害をもたらした雨量の変化(2017/07/23)

左は今日7日6:00の降雨状況(気象庁・高解像度降水ナウキャストから引用)。対馬から北九州を通り、伊予灘を通って四国まで、雨の強い領域が連なっています。今回の豪雨で度々耳にする「線状降雨帯」は今朝もまだ活動中でした。線状降雨帯と梅雨前線は位置が近くでも根本的に違うのですが、これを気象に詳しくない人でも分かる言葉で説明してくれる気象予報士さんはいないのでしょうか?言葉ばかりが先行して、今回とても残念に思いました。

さて、こんなに息が長いとどれだけ雨が「積もって」しまったのか気になります。今日明け方に7日0:00までのアメダスデータが気象庁から公開されたので、台風3号が接近した4日から三日間の雨量をグラフにしてみました。島根県、福岡県、大分県、熊本県、佐賀県から、今回総雨量が多かった12地域をセレクトしています。下のA図は10分雨量データを直接描いたグラフ、B図は4日0:00をゼロとして雨量を積み立てたグラフ。県別に色系統を分けてあります。比較参考として、2015年9月10日に当地・茨城県で鬼怒川決壊を引き起こした豪雨についてもグラフを描きました(C図・D図/2015年9月11日記事のグラフを描き直してます)。スケールを統一しましたので直接比較可能です。

これを見ると色々なことが分かりますね。台風3号による雨は4日10時前後に集中してますが、大分以外ではさほど影響が無いこと。4日22時頃から島根で爆発的な雨量増加があったこと。その雨は5日昼前から九州に移り、タイミングを変えつつ各地に豪雨をもたらしたこと。6日22時頃、つまり昨夜からまた急に増えた地域があること、等々。

ショックだったのは、今回の雨が鬼怒川決壊時の雨量増加よりはるかに急激かつ大量かつ長時間であることです。これでは河川氾濫どころか街ごと水没してしまうのも無理ないでしょう。同じ線状降雨帯が原因とされた鬼怒川決壊でしたが、今の九州に比べたら規模が小さいものでした。茨城の場合だと大雨そのものは1日で収まったので、雨よりも河川決壊による被害という感じですね。(右は鬼怒川決壊数時間前の高解像度降水ナウキャスト。川と同一方向の南北に伸びる降雨帯が見えます。九州豪雨ではこの倍以上長く太いですね。)

誤解してはいけませんが、下のグラフはアメダスポイントという「点」で測った増減に過ぎず、実際は「面」で降っているということ。当たり前ですが本来の雨は三次元的に溜まるのです。一次元増えるだけでも想像を絶する体積や重量となって、エネルギーは膨大になります。九州では今夜にかけても雨が続く予報なので、残念ながら戦いはまた終わっていません。

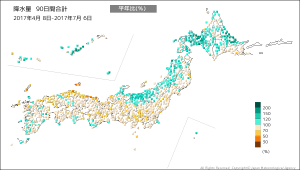

蛇足ながら…下図は過去90日の降水量合計平年比(気象庁サイトから引用)。変化が分かるよう1日ごとに4日ぶん引用しました。例えばE図は台風3号や豪雨を含まない7月3日までの90日、H図は6日の豪雨を含む90日です。(※1月1日からの合計ではありませんので、それを踏まえて見てください。)これだけ降ったにも関わらず、降水量合計は「平年並み」なのです。今まで降水が少なかったため、今回の豪雨を足しても西日本で平年値を超えたところ(青緑系のドット)は数えるほどしかなく、地域全体としては足し引きゼロ以下…。いささか極端すぎますよね。

参考:

秋田県に被害をもたらした雨量の変化(2017/07/23)