土用の丑の日が2回ある2017年 ― 2017/07/25

土用三郎という言葉があります。夏土用の入りから三日目が晴れたら豊作、というような占いの一種ですね。もちろん裏付けのない言い伝えみたいなものですが、科学的手段の無い時代にこういった事を真剣に考えていた昔の人は、日常的に環境と向き合って法則性を読み取ろうとしてたと思います。実際に向き合うことがほとんど無いままデータばかりに頼っている現代の人々と比べて、どれほど自然に真摯だったことでしょうか。

今年の夏土用入りは7月19日でしたから、土用三郎は21日。一時的なゲリラ豪雨を除けば概ね全国的に晴れたのですが、夕方から北海道で大雨となり、翌日の東北豪雨に結びついています。豊作は…無理そうかな?干支などを組み合わせた「選日」で吉凶や豊凶を案ずることは結構あって、農業ならば「彼岸太郎(彼岸の入り日)、八専次郎(八専の二日目※)、土用三郎(夏土用の三日目)、寒四郎(寒の入りから四日目)」が一連の言葉として、好天を願う日になっています。(※八専の決め方はややこしいのでここには書きませんが、2017年の八専の二日目は1月27日・3月28日・5月27日・7月26日・9月24日・11月23日です。)

十干十二支を様々に駆使して生活に役立てた名残のひとつが、本日の「土用の丑の日」。夏土用(立秋前日までの18日または19日間)の間に「丑の日」がやってきたら、土用の丑の日です。十干は10種(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)、十二支は12種(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)。これらを組み合わせた60種(→記事末の一覧表参照)を数字代わりにしたり、物事を占います。解説サイト等ではこれを60進法と説明してる事がほとんどなのですが、よくよく考えると10進×12進法という「2つの桁で違う底を使った特殊な数え方」になっています。ややこしいけれど、これがいかに優れた考え方なのかは使ってみると分かるでしょう。

「土用の丑の日」で使われるのは「日干支」と呼ばれる「日付の通し番号」としての干支。「甲子」からスタートし、「乙丑」「丙寅」…、「癸亥」まで60日。その後最初に戻ってくり返されます。干支が発明された3000年以上前から現在まで途切れることなく続く脅威的なカウンターですよ。この数え方では夏土用約19日間に十二支が1周期半入りますから、丑の日は最低でも1回、うまくすれば2回やってくるのです。今年は2回、つまり「二の丑」がある夏です。右は東京天文台(現・国立天文台)編による使われることのなかった幻の「大正十六年歴」。1月最初のページですが、各日の曜日下に日干支が載っていますね。(※大正16年=1927年相当。)

2015年の記事で掲載した下表を再掲載します。ただし付加情報として、丑の日の「日干支」も併せて記入しました。同じ丑の日でも「一の丑」と「二の丑」とでは干支が違うのです。私がこども時代に過ごした田舎の実家には必ず日干支が載ったカレンダーがあちこちに貼ってありました。子供心に「何の事だろう?」といつも思っていたのです。下の二番目の表のように、日干支の他に「月干支」(2017年7月は戊申)、「年干支」(2017年は丁酉)の数え方もありますよ。

参考:

ユーティリティ:空のこよみ

今年の夏土用入りは7月19日でしたから、土用三郎は21日。一時的なゲリラ豪雨を除けば概ね全国的に晴れたのですが、夕方から北海道で大雨となり、翌日の東北豪雨に結びついています。豊作は…無理そうかな?干支などを組み合わせた「選日」で吉凶や豊凶を案ずることは結構あって、農業ならば「彼岸太郎(彼岸の入り日)、八専次郎(八専の二日目※)、土用三郎(夏土用の三日目)、寒四郎(寒の入りから四日目)」が一連の言葉として、好天を願う日になっています。(※八専の決め方はややこしいのでここには書きませんが、2017年の八専の二日目は1月27日・3月28日・5月27日・7月26日・9月24日・11月23日です。)

十干十二支を様々に駆使して生活に役立てた名残のひとつが、本日の「土用の丑の日」。夏土用(立秋前日までの18日または19日間)の間に「丑の日」がやってきたら、土用の丑の日です。十干は10種(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)、十二支は12種(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)。これらを組み合わせた60種(→記事末の一覧表参照)を数字代わりにしたり、物事を占います。解説サイト等ではこれを60進法と説明してる事がほとんどなのですが、よくよく考えると10進×12進法という「2つの桁で違う底を使った特殊な数え方」になっています。ややこしいけれど、これがいかに優れた考え方なのかは使ってみると分かるでしょう。

「土用の丑の日」で使われるのは「日干支」と呼ばれる「日付の通し番号」としての干支。「甲子」からスタートし、「乙丑」「丙寅」…、「癸亥」まで60日。その後最初に戻ってくり返されます。干支が発明された3000年以上前から現在まで途切れることなく続く脅威的なカウンターですよ。この数え方では夏土用約19日間に十二支が1周期半入りますから、丑の日は最低でも1回、うまくすれば2回やってくるのです。今年は2回、つまり「二の丑」がある夏です。右は東京天文台(現・国立天文台)編による使われることのなかった幻の「大正十六年歴」。1月最初のページですが、各日の曜日下に日干支が載っていますね。(※大正16年=1927年相当。)

2015年の記事で掲載した下表を再掲載します。ただし付加情報として、丑の日の「日干支」も併せて記入しました。同じ丑の日でも「一の丑」と「二の丑」とでは干支が違うのです。私がこども時代に過ごした田舎の実家には必ず日干支が載ったカレンダーがあちこちに貼ってありました。子供心に「何の事だろう?」といつも思っていたのです。下の二番目の表のように、日干支の他に「月干支」(2017年7月は戊申)、「年干支」(2017年は丁酉)の数え方もありますよ。

【土用の丑の日・2000-2030年】

| 年 | 夏土用の入り | 土用日数 | 一の丑 | 二の丑 | 立秋 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2000年 | 7月19日(水) 18:17 | 19日 | 7月30日(日)己丑 | − | 8月7日(月) 14:04 |

| 2001年 | 7月20日(金) 0:03 | 18日 | 7月25日(水)己丑 | 8月6日(月)辛丑 | 8月7日(火) 19:52 |

| 2002年 | 7月20日(土) 5:48 | 19日 | 7月20日(土)己丑 | 8月1日(木)辛丑 | 8月8日(木) 1:39 |

| 2003年 | 7月20日(日) 11:39 | 19日 | 7月27日(日)辛丑 | − | 8月8日(金) 7:24 |

| 2004年 | 7月19日(月) 17:26 | 19日 | 7月21日(水)辛丑 | 8月2日(月)癸丑 | 8月7日(土) 13:20 |

| 2005年 | 7月19日(火) 23:14 | 19日 | 7月28日(木)癸丑 | − | 8月7日(日) 19:04 |

| 2006年 | 7月20日(木) 4:54 | 19日 | 7月23日(日)癸丑 | 8月4日(金)乙丑 | 8月8日(火) 0:41 |

| 2007年 | 7月20日(金) 10:35 | 19日 | 7月30日(月)乙丑 | − | 8月8日(水) 6:31 |

| 2008年 | 7月19日(土) 16:28 | 19日 | 7月24日(木)乙丑 | 8月5日(火)丁丑 | 8月7日(木) 12:16 |

| 2009年 | 7月19日(日) 22:13 | 19日 | 7月19日(日)乙丑 | 7月31日(金)丁丑 | 8月7日(金) 18:02 |

| 年 | 夏土用の入り | 土用日数 | 一の丑 | 二の丑 | 立秋 |

| 2010年 | 7月20日(火) 3:55 | 18日 | 7月26日(月)丁丑 | − | 8月7日(土) 23:49 |

| 2011年 | 7月20日(水) 9:45 | 19日 | 7月21日(木)丁丑 | 8月2日(火)己丑 | 8月8日(月) 5:33 |

| 2012年 | 7月19日(木) 15:37 | 19日 | 7月27日(金)己丑 | − | 8月7日(火) 11:31 |

| 2013年 | 7月19日(金) 21:29 | 19日 | 7月22日(月)己丑 | 8月3日(土)辛丑 | 8月7日(水) 17:20 |

| 2014年 | 7月20日(日) 3:17 | 18日 | 7月29日(火)辛丑 | − | 8月7日(木) 23:03 |

| 2015年 | 7月20日(月) 9:07 | 19日 | 7月24日(金)辛丑 | 8月5日(水)癸丑 | 8月8日(土) 5:02 |

| 2016年 | 7月19日(火) 15:04 | 19日 | 7月30日(土)癸丑 | − | 8月7日(日) 10:54 |

| 2017年 | 7月19日(水) 20:52 | 19日 | 7月25日(火)癸丑 | 8月6日(日)乙丑 | 8月7日(月) 16:41 |

| 2018年 | 7月20日(金) 2:34 | 18日 | 7月20日(金)癸丑 | 8月1日(水)乙丑 | 8月7日(火) 22:31 |

| 2019年 | 7月20日(土) 8:24 | 19日 | 7月27日(土)乙丑 | − | 8月8日(木) 4:13 |

| 年 | 夏土用の入り | 土用日数 | 一の丑 | 二の丑 | 立秋 |

| 2020年 | 7月19日(日) 14:14 | 19日 | 7月21日(火)乙丑 | 8月2日(日)丁丑 | 8月7日(金) 10:08 |

| 2021年 | 7月19日(月) 20:00 | 19日 | 7月28日(水)丁丑 | − | 8月7日(土) 15:55 |

| 2022年 | 7月20日(水) 1:43 | 18日 | 7月23日(土)丁丑 | 8月4日(木)己丑 | 8月7日(日) 21:30 |

| 2023年 | 7月20日(木) 7:27 | 19日 | 7月30日(日)己丑 | − | 8月8日(火) 3:24 |

| 2024年 | 7月19日(金) 13:19 | 19日 | 7月24日(水)己丑 | 8月5日(月)辛丑 | 8月7日(水) 9:11 |

| 2025年 | 7月19日(土) 19:07 | 19日 | 7月19日(土)己丑 | 7月31日(木)辛丑 | 8月7日(木) 14:53 |

| 2026年 | 7月20日(月) 0:49 | 18日 | 7月26日(日)辛丑 | − | 8月7日(金) 20:44 |

| 2027年 | 7月20日(火) 6:39 | 19日 | 7月21日(水)辛丑 | 8月2日(月)癸丑 | 8月8日(日) 2:28 |

| 2028年 | 7月19日(水) 12:32 | 19日 | 7月27日(木)癸丑 | − | 8月7日(月) 8:23 |

| 2029年 | 7月19日(木) 18:17 | 19日 | 7月22日(日)癸丑 | 8月3日(金)乙丑 | 8月7日(火) 14:13 |

| 2030年 | 7月20日(土) 0:00 | 18日 | 7月29日(月)乙丑 | − | 8月7日(水) 19:49 |

- 夏土用の入りは太陽黄経が117度に達した瞬間、立秋は同じく135度に達した瞬間として天文計算しています。

- 土用は四立(立春・立夏・立秋・立冬)の前日まで、18日か19日程度の期間(四立との太陽黄経差18度以内)の総称です。

- 土用は夏だけではありません。

【年干支と月干支の一覧・2000-2030年】

| 年 | 年干支 | 月干支 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||

| 2000年 | 庚辰 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

| 2001年 | 辛巳 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |

| 2002年 | 壬午 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 2003年 | 癸未 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |

| 2004年 | 甲申 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |

| 2005年 | 乙酉 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

| 2006年 | 丙戌 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |

| 2007年 | 丁亥 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 2008年 | 戊子 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |

| 2009年 | 己丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |

| 年 | 年干支 | 月干支 | |||||||||||

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||

| 2010年 | 庚寅 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

| 2011年 | 辛卯 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |

| 2012年 | 壬辰 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 2013年 | 癸巳 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |

| 2014年 | 甲午 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |

| 2015年 | 乙未 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

| 2016年 | 丙申 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |

| 2017年 | 丁酉 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 2018年 | 戊戌 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |

| 2019年 | 己亥 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |

| 年 | 年干支 | 月干支 | |||||||||||

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||

| 2020年 | 庚子 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

| 2021年 | 辛丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |

| 2022年 | 壬寅 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 2023年 | 癸卯 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |

| 2024年 | 甲辰 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |

| 2025年 | 乙巳 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

| 2026年 | 丙午 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |

| 2027年 | 丁未 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |

| 2028年 | 戊申 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |

| 2029年 | 己酉 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |

| 2030年 | 庚戌 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |

- 年干支は年を干支で数えるやり方です。例えば「戊辰戦争」は年干支が「戊辰」であった1868年(明治元年)に開戦された戦争です。

- 月干支は年を干支で数えるやり方です。12ヶ月が十二支に対応しますが、1月の開始は「寅」からです。いっぽう十干の桁は10ヶ月ごとのループなので、翌年の同じ月とは重なりません。一致するのは60ヶ月毎です。

【干支の順】

| 番号 | 干支 | 十干 | 陰陽五行 | 十二支 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 甲子(きのえね/かっし) | 甲(こう) | 木の兄(きのえ) | 子(ね/し) |

| 2 | 乙丑(きのとうし/いっちゅう) | 乙(おつ) | 木の弟(きのと) | 丑(うし/ちゅう) |

| 3 | 丙寅(ひのえとら/へいいん) | 丙(へい) | 火の兄(ひのえ) | 寅(とら/いん) |

| 4 | 丁卯(ひのとう/ていぼう) | 丁(てい) | 火の弟(ひのと) | 卯(う/ぼう) |

| 5 | 戊辰(つちのえたつ/ぼしん) | 戊(ぼ) | 土の兄(つちのえ) | 辰(たつ/しん) |

| 6 | 己巳(つちのとみ/きし) | 己(き) | 土の弟(つちのと) | 巳(み/し) |

| 7 | 庚午(かのえうま/こうご) | 庚(こう) | 金の兄(かのえ) | 午(うま/ご) |

| 8 | 辛未(かのとひつじ/しんび) | 辛(しん) | 金の弟(かのと) | 未(ひつじ/び) |

| 9 | 壬申(みずのえさる/じんしん) | 壬(じん) | 水の兄(みずのえ) | 申(さる/しん) |

| 10 | 癸酉(みずのととり/きゆう) | 癸(き) | 水の弟(みずのと) | 酉(とり/ゆう) |

| 11 | 甲戌(きのえいぬ/こうじゅつ) | 甲(こう) | 木の兄(きのえ) | 戌(いぬ/じゅつ) |

| 12 | 乙亥(きのとい/いつがい) | 乙(おつ) | 木の弟(きのと) | 亥(い/がい) |

| 13 | 丙子(ひのえね/へいし) | 丙(へい) | 火の兄(ひのえ) | 子(ね/し) |

| 14 | 丁丑(ひのとうし/ていちゅう) | 丁(てい) | 火の弟(ひのと) | 丑(うし/ちゅう) |

| 15 | 戊寅(つちのえとら/ぼいん) | 戊(ぼ) | 土の兄(つちのえ) | 寅(とら/いん) |

| 16 | 己卯(つちのとう/きぼう) | 己(き) | 土の弟(つちのと) | 卯(う/ぼう) |

| 17 | 庚辰(かのえたつ/こうしん) | 庚(こう) | 金の兄(かのえ) | 辰(たつ/しん) |

| 18 | 辛巳(かのとみ/しんし) | 辛(しん) | 金の弟(かのと) | 巳(み/し) |

| 19 | 壬午(みずのえうま/じんご) | 壬(じん) | 水の兄(みずのえ) | 午(うま/ご) |

| 20 | 癸未(みずのとひつじ/きび) | 癸(き) | 水の弟(みずのと) | 未(ひつじ/び) |

| 21 | 甲申(きのえさる/こうしん) | 甲(こう) | 木の兄(きのえ) | 申(さる/しん) |

| 22 | 乙酉(きのととり/いつゆう) | 乙(おつ) | 木の弟(きのと) | 酉(とり/ゆう) |

| 23 | 丙戌(ひのえいぬ/へいじゅつ) | 丙(へい) | 火の兄(ひのえ) | 戌(いぬ/じゅつ) |

| 24 | 丁亥(ひのとい/ていがい) | 丁(てい) | 火の弟(ひのと) | 亥(い/がい) |

| 25 | 戊子(つちのえね/ぼし) | 戊(ぼ) | 土の兄(つちのえ) | 子(ね/し) |

| 26 | 己丑(つちのとうし/きちゅう) | 己(き) | 土の弟(つちのと) | 丑(うし/ちゅう) |

| 27 | 庚寅(かのえとら/こういん) | 庚(こう) | 金の兄(かのえ) | 寅(とら/いん) |

| 28 | 辛卯(かのとう/しんぼう) | 辛(しん) | 金の弟(かのと) | 卯(う/ぼう) |

| 29 | 壬辰(みずのえたつ/じんしん) | 壬(じん) | 水の兄(みずのえ) | 辰(たつ/しん) |

| 30 | 癸巳(みずのとみ/きし) | 癸(き) | 水の弟(みずのと) | 巳(み/し) |

| 31 | 甲午(きのえうま/こうご) | 甲(こう) | 木の兄(きのえ) | 午(うま/ご) |

| 32 | 乙未(きのとひつじ/いつび) | 乙(おつ) | 木の弟(きのと) | 未(ひつじ/び) |

| 33 | 丙申(ひのえさる/へいしん) | 丙(へい) | 火の兄(ひのえ) | 申(さる/しん) |

| 34 | 丁酉(ひのととり/ていゆう) | 丁(てい) | 火の弟(ひのと) | 酉(とり/ゆう) |

| 35 | 戊戌(つちのえいぬ/ぼじゅつ) | 戊(ぼ) | 土の兄(つちのえ) | 戌(いぬ/じゅつ) |

| 36 | 己亥(つちのとい/きがい) | 己(き) | 土の弟(つちのと) | 亥(い/がい) |

| 37 | 庚子(かのえね/こうし) | 庚(こう) | 金の兄(かのえ) | 子(ね/し) |

| 38 | 辛丑(かのとうし/しんちゅう) | 辛(しん) | 金の弟(かのと) | 丑(うし/ちゅう) |

| 39 | 壬寅(みずのえとら/じんいん) | 壬(じん) | 水の兄(みずのえ) | 寅(とら/いん) |

| 40 | 癸卯(みずのとう/きぼう) | 癸(き) | 水の弟(みずのと) | 卯(う/ぼう) |

| 41 | 甲辰(きのえたつ/こうしん) | 甲(こう) | 木の兄(きのえ) | 辰(たつ/しん) |

| 42 | 乙巳(きのとみ/いつし) | 乙(おつ) | 木の弟(きのと) | 巳(み/し) |

| 43 | 丙午(ひのえうま/へいご) | 丙(へい) | 火の兄(ひのえ) | 午(うま/ご) |

| 44 | 丁未(ひのとひつじ/ていび) | 丁(てい) | 火の弟(ひのと) | 未(ひつじ/び) |

| 45 | 戊申(つちのえさる/ぼしん) | 戊(ぼ) | 土の兄(つちのえ) | 申(さる/しん) |

| 46 | 己酉(つちのととり/きゆう) | 己(き) | 土の弟(つちのと) | 酉(とり/ゆう) |

| 47 | 庚戌(かのえいぬ/こうじゅつ) | 庚(こう) | 金の兄(かのえ) | 戌(いぬ/じゅつ) |

| 48 | 辛亥(かのとい/しんがい) | 辛(しん) | 金の弟(かのと) | 亥(い/がい) |

| 49 | 壬子(みずのえね/じんし) | 壬(じん) | 水の兄(みずのえ) | 子(ね/し) |

| 50 | 癸丑(みずのとうし/きちゅう) | 癸(き) | 水の弟(みずのと) | 丑(うし/ちゅう) |

| 51 | 甲寅(きのえとら/こういん) | 甲(こう) | 木の兄(きのえ) | 寅(とら/いん) |

| 52 | 乙卯(きのとう/いつぼう) | 乙(おつ) | 木の弟(きのと) | 卯(う/ぼう) |

| 53 | 丙辰(ひのえたつ/へいしん) | 丙(へい) | 火の兄(ひのえ) | 辰(たつ/しん) |

| 54 | 丁巳(ひのとみ/ていし) | 丁(てい) | 火の弟(ひのと) | 巳(み/し) |

| 55 | 戊午(つちのえうま/ぼご) | 戊(ぼ) | 土の兄(つちのえ) | 午(うま/ご) |

| 56 | 己未(つちのとひつじ/きび) | 己(き) | 土の弟(つちのと) | 未(ひつじ/び) |

| 57 | 庚申(かのえさる/こうしん) | 庚(こう) | 金の兄(かのえ) | 申(さる/しん) |

| 58 | 辛酉(かのととり/しんゆう) | 辛(しん) | 金の弟(かのと) | 酉(とり/ゆう) |

| 59 | 壬戌(みずのえいぬ/じんじゅつ) | 壬(じん) | 水の兄(みずのえ) | 戌(いぬ/じゅつ) |

| 60 | 癸亥(みずのとい/きがい) | 癸(き) | 水の弟(みずのと) | 亥(い/がい) |

- 干支=十干(陰陽五行)+十二支というルールになっています。読み方も同様です。

- 陰陽五行は十干を五行(木・火・土・金・水)と陰陽(兄が陽・弟が陰)の掛け合わせで表現します。

参考:

ユーティリティ:空のこよみ

転進しつつある台風5号 ― 2017/07/25

本日の当地・茨城はずっと曇りで、夕方からは雨が降ってきました。関東圏では埼玉や東京、栃木を中心に雷雨、全国でも日本海側などあちこちで大雨だったようです。今夕は月による水星掩蔽という珍しい現象があったのですが、日本で見えたところはあったでしょうか…。

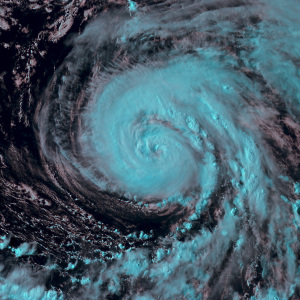

左は本日15:00の気象衛星画像(画像元:NICTサイエンスクラウド/経緯線などは筆者)。日本の大部分が前線の雲に覆われています。赤点円は台風5号中心の直径1000km円。また緑線は5号が通ってきた経路(熱帯低気圧時期を含む)。一度は日本から遠ざかっていましたが、明日にかけて再び西向きに転進するみたい。無茶苦茶なコースを進んだあげく上陸して東北・北海道を中心に大きな被害を出した昨年の2016年台風10号のケースも記憶に新しいから心配ですね。

5号のすぐ北側に見える台風6号は弱まって、明日には熱帯低気圧へダウングレードするとのことです。台風8号は上陸しつつありますが、こちらも少ししたら弱まってくれるでしょう。いっぽうフィリピン東沖にあった低気圧が15:00の天気図から熱帯低気圧表示に変わりました。 これはまだ台風になるかどうか分かりませんが、熱帯低気圧のままでも大雨を降らせますから注意しなくちゃいけません。それにしても日本の北東海上の雲、異常に発達してますね。何があったのでしょ?

台風の発達具合を見るため、上と同じ15:00にひまわりが機動観測域として撮影した台風5号画像からバンド3・4・5を使って右のナチュラルカラー画像を構成してみました(元画像はRAMMB)。台風の腕に沿った雲がマッチョの筋肉のように主張してますね。

気象衛星のナチュラルカラー画像とは可視光によるRGB画像と違います。細かい波長毎に撮影した赤外線域まで使って、その特性を活かしつつ自然な風合いに仕上げる画像処理です。凍った領域(発達した氷粒による雲や流氷など)は水色、低層の水粒による雲は白っぽくなり、前線や台風の発達具合が分かりやすくなります。今回初めてやってみたのですが、簡単な処理の割に想像以上に分かりやすく仕上がって驚きました。

(23時追記)台風6号と台風8号は21時に熱帯低気圧となりました。また上画像のフィリピン東沖にある熱帯低気圧は同時刻に「1日程度で台風になるかも知れない」として告知され始めました。なお5・6・7号のトリプル期間は24時間、5・6・8号のトリプル期間は54時間でした。