宵空の細月と環が細くなった土星 ― 2025/02/01

週末に向かって天気が下り坂のようですが、昨夕はまだ快晴でした。ただ、日中台風のように吹いていた風が少し残っていて、屋外へ望遠鏡を設置しても振動するばかり。仕方がないので屋内の窓際に望遠鏡を組み立て、風を避けつつ月惑星を観察しました。

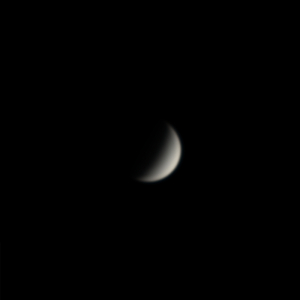

左画像は31日17:30頃の撮影で、太陽黄経差は約24.02°、撮影高度は約14.97°、月齢は1.83。前日よりずっと高く、日没前から見えていました。時間に余裕があるので長焦点で全球撮影もできるのは嬉しい。とは言え冬のシーイングのため画質は押して知るべし。秤動も見易いほどは振れていません。ひとまずのっぺりとしたフンボルト海やガウス、リムぎりぎりのフンボルトなど確認できました。

黄道がかなり立ってきましたが撮影時の月はまだ水平に程遠く、低くなるほど水平感が増しました。来月、再来月と新月後の月が面白いほど水平になってゆくのでぜひ比べてみてください。

ときおり風が窓をごとごと揺らしていたけれど、月の上に光る土星と金星も観察しました。実はここ数日様々な望遠鏡やセッティングで土星の様子を撮っていたのですが、ことごとく風や悪シーイングにやられてしまってました。「これは本当に星を見てるのか?」と思うような酷い有り様で、スタックすら不可能。そうこうしているうちに土星高度はどんどん低くなっています。結局昨宵に軽微な望遠鏡でさくっと撮った土星や金星が一番良い写りでした(下A・B画像)。

本日2月1日は月による土星の掩蔽(昼間、日本の一部)、3月には合と環の消失が立て続けにやってきます。土星の拡大撮影が可能なのはあと二週間くらいでしょうか。消失前、もう一回だけでもいいから好シーイング下でやせ細った環を眺めたいものです。

左画像は31日17:30頃の撮影で、太陽黄経差は約24.02°、撮影高度は約14.97°、月齢は1.83。前日よりずっと高く、日没前から見えていました。時間に余裕があるので長焦点で全球撮影もできるのは嬉しい。とは言え冬のシーイングのため画質は押して知るべし。秤動も見易いほどは振れていません。ひとまずのっぺりとしたフンボルト海やガウス、リムぎりぎりのフンボルトなど確認できました。

黄道がかなり立ってきましたが撮影時の月はまだ水平に程遠く、低くなるほど水平感が増しました。来月、再来月と新月後の月が面白いほど水平になってゆくのでぜひ比べてみてください。

ときおり風が窓をごとごと揺らしていたけれど、月の上に光る土星と金星も観察しました。実はここ数日様々な望遠鏡やセッティングで土星の様子を撮っていたのですが、ことごとく風や悪シーイングにやられてしまってました。「これは本当に星を見てるのか?」と思うような酷い有り様で、スタックすら不可能。そうこうしているうちに土星高度はどんどん低くなっています。結局昨宵に軽微な望遠鏡でさくっと撮った土星や金星が一番良い写りでした(下A・B画像)。

本日2月1日は月による土星の掩蔽(昼間、日本の一部)、3月には合と環の消失が立て続けにやってきます。土星の拡大撮影が可能なのはあと二週間くらいでしょうか。消失前、もう一回だけでもいいから好シーイング下でやせ細った環を眺めたいものです。

今日の太陽とハロ現象 ― 2025/02/01

昨夜は夜半前から雲がたびたび横切り、低空の透明度も悪かったです。今朝は一時的に回復。昼ごろまで青空でした。

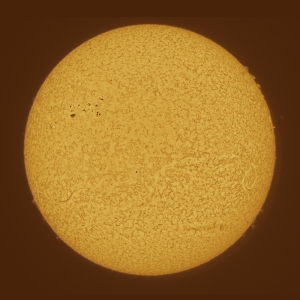

左は10時少し前の太陽。昨日から見えていた左寄りの小黒点付近は活動領域13980および13981と採番されました。右半球がかなり寂しくなりましたね。最後の力を振り絞り(?)あちこちからプロミネンスを立ち上らせています。

このあと昼過ぎの土星掩蔽(接近)が見えるかも知れないと準備。ちなみに当地では土星が隠されませんが、環の先端がぎりぎり月の縁をかすめる程度まで接近する予報でした。

月が隣家の屋根から顔を出すのを待っていたところ、何だか空が白っぽい。おかしいなぁと西空に目をやると、薄雲が急速に拡大しているではありませんか。ハロ現象が出始まり、金星すら怪しくなりました。これでは月を探せないだろうと即断し、ハロの観察に切り替えます。

短い間でしたが、上部タンジェントアーク、左右の幻日+幻日環、淡い内暈が確認できました。左の幻日からかなり長い幻日環が伸び、120度幻日も見えそうな勢いでした。この後雲が急速に厚みを増して、太陽も朧げになりました。明日未明から昼ごろまでは雪または雨の予報です。

左は10時少し前の太陽。昨日から見えていた左寄りの小黒点付近は活動領域13980および13981と採番されました。右半球がかなり寂しくなりましたね。最後の力を振り絞り(?)あちこちからプロミネンスを立ち上らせています。

このあと昼過ぎの土星掩蔽(接近)が見えるかも知れないと準備。ちなみに当地では土星が隠されませんが、環の先端がぎりぎり月の縁をかすめる程度まで接近する予報でした。

月が隣家の屋根から顔を出すのを待っていたところ、何だか空が白っぽい。おかしいなぁと西空に目をやると、薄雲が急速に拡大しているではありませんか。ハロ現象が出始まり、金星すら怪しくなりました。これでは月を探せないだろうと即断し、ハロの観察に切り替えます。

短い間でしたが、上部タンジェントアーク、左右の幻日+幻日環、淡い内暈が確認できました。左の幻日からかなり長い幻日環が伸び、120度幻日も見えそうな勢いでした。この後雲が急速に厚みを増して、太陽も朧げになりました。明日未明から昼ごろまでは雪または雨の予報です。

みつご・トライアングル ― 2025/02/03

数日前のお話しですが、ちょうど2月になりたての時間に外へ出たところ、頭上のふたご座と火星がとても綺麗に見えました。カストルとポルックス、そして火星がちょうど直角三角形のように並んでいます。1月18日未明の撮影では一直線に並んでいたのに、わずか2週間でこれほど形が変わるとは…。天動説を地動説へひっくり返した頃の科学者や数学者は大いに悩んだことでしょう。

左は2月1日2:20ごろ撮影したもの。85mm+APS-Cでの切り取りで、上が天頂方向です。どこに何があるか分からなければマーカー入りの下A画像をご覧ください。三つの星が直線状に並ぶのも良いけれど、美しい三角を作るのも乙なものだと思いました。色々思いを巡らせているうちに、みつごの星々が描く様々なパターンが浮かんだので、試しに配置とタイミングを計算してみることにしました。以下、下B図の通りジェミニライン、ポルックス垂線(線1)、中点垂線(線2)という補助線名を定義しておきます。言うまでもありませんが、これらは球面三角法に従うため「線」はすべて大円のことを指します。平面幾何学のようになりませんからご注意。なおB図はステラナビゲーターによる描画で、火星は地心位置です。

今回のような直角三角形はいつ見えるでしょうか。火星の軌道からして中点垂線上でカストルやポルックスに接近することはあり得ないと思うので、ポルックスを直角として火星・カストルを斜辺とする直角三角形はいつ成立するかを算出。すると、なんと1月31日10時ごろだったことが分かりました。前夜も見ていたのですが、「まだ直角より開いてるかなぁ…」と感じたのは正しかったようです。今期はもう一回、3月16日夜に起こります。見たい方は要チェック。その他、2000-2100年間に60回起こるようです(記事末の表参照)。

中点垂線に火星が重なるとちょうど火星を頂角とする二等辺三角形になるのですが、今期は重なることがありません。でも2月19-21日ごろはかなり接近しますから、眺めてみると良いでしょう。前後100年ほど計算しても双子の星の近くで火星を頂角とする二等辺三角形になることはなく、一番近いケースでも1946年2月4日22:59ごろや2072年1月18日12:47ごろ(それぞれ二等辺が7°弱)です。ここまで離れるとまとまり感が薄れるでしょうか。火星を頂角としなければ、別の見方で火星・カストルを底辺とする二等辺三角形も作れます。このタイミングは2024年11月2日記事内の表に書いた通りです。

なお今夜2月3日18:42ごろにはポルックスを頂角とする二等辺三角形になります。全国的に雲の多い立春ですが、もし晴れ間があったらご覧ください。他にも面白い形はあるでしょうし、整っていない三角だって美しいものです。

左は2月1日2:20ごろ撮影したもの。85mm+APS-Cでの切り取りで、上が天頂方向です。どこに何があるか分からなければマーカー入りの下A画像をご覧ください。三つの星が直線状に並ぶのも良いけれど、美しい三角を作るのも乙なものだと思いました。色々思いを巡らせているうちに、みつごの星々が描く様々なパターンが浮かんだので、試しに配置とタイミングを計算してみることにしました。以下、下B図の通りジェミニライン、ポルックス垂線(線1)、中点垂線(線2)という補助線名を定義しておきます。言うまでもありませんが、これらは球面三角法に従うため「線」はすべて大円のことを指します。平面幾何学のようになりませんからご注意。なおB図はステラナビゲーターによる描画で、火星は地心位置です。

今回のような直角三角形はいつ見えるでしょうか。火星の軌道からして中点垂線上でカストルやポルックスに接近することはあり得ないと思うので、ポルックスを直角として火星・カストルを斜辺とする直角三角形はいつ成立するかを算出。すると、なんと1月31日10時ごろだったことが分かりました。前夜も見ていたのですが、「まだ直角より開いてるかなぁ…」と感じたのは正しかったようです。今期はもう一回、3月16日夜に起こります。見たい方は要チェック。その他、2000-2100年間に60回起こるようです(記事末の表参照)。

中点垂線に火星が重なるとちょうど火星を頂角とする二等辺三角形になるのですが、今期は重なることがありません。でも2月19-21日ごろはかなり接近しますから、眺めてみると良いでしょう。前後100年ほど計算しても双子の星の近くで火星を頂角とする二等辺三角形になることはなく、一番近いケースでも1946年2月4日22:59ごろや2072年1月18日12:47ごろ(それぞれ二等辺が7°弱)です。ここまで離れるとまとまり感が薄れるでしょうか。火星を頂角としなければ、別の見方で火星・カストルを底辺とする二等辺三角形も作れます。このタイミングは2024年11月2日記事内の表に書いた通りです。

なお今夜2月3日18:42ごろにはポルックスを頂角とする二等辺三角形になります。全国的に雲の多い立春ですが、もし晴れ間があったらご覧ください。他にも面白い形はあるでしょうし、整っていない三角だって美しいものです。

【みつごトライアングルが直角三角形になる日時/2000-2100年】

| 2000年7月11日 19:17 | 2025年3月16日 23:08 | 2049年6月26日 17:18 | 2072年3月29日 14:38 |

| 2002年6月23日 11:02 | 2026年9月6日 9:00 | 2051年6月7日 23:10 | 2073年9月10日 12:12 |

| 2004年6月3日 13:25 | 2028年8月15日 7:51 | 2053年5月17日 18:32 | 2075年8月19日 20:16 |

| 2006年5月13日 22:32 | 2030年7月27日 6:05 | 2055年4月23日 4:26 | 2077年7月30日 13:24 |

| 2008年4月16日 19:17 | 2032年7月7日 20:42 | 2056年9月27日 0:27 | 2079年7月12日 2:22 |

| 2009年9月21日 18:11 | 2034年6月19日 10:53 | 2058年9月1日 13:02 | 2081年6月22日 17:36 |

| 2011年8月28日 17:52 | 2036年5月30日 7:42 | 2060年8月11日 3:02 | 2083年6月3日 18:48 |

| 2013年8月7日 17:20 | 2038年5月9日 0:10 | 2062年7月23日 6:13 | 2085年5月13日 0:26 |

| 2015年7月19日 23:56 | 2039年10月27日 18:11 | 2064年7月3日 21:45 | 2087年4月16日 6:25 |

| 2017年6月30日 16:02 | 2039年12月12日 4:22 | 2066年6月15日 9:56 | 2088年9月20日 13:44 |

| 2019年6月12日 2:04 | 2040年4月8日 21:36 | 2068年5月25日 23:23 | 2090年8月27日 21:56 |

| 2021年5月22日 8:43 | 2041年9月15日 21:10 | 2070年5月3日 18:12 | 2092年8月6日 23:27 |

| 2023年4月29日 6:36 | 2043年8月24日 5:51 | 2071年10月13日 3:19 | 2094年7月19日 6:53 |

| 2024年10月4日 14:08 | 2045年8月3日 14:54 | 2072年1月10日 0:11 | 2096年6月29日 23:08 |

| 2025年1月31日 10:01 | 2047年7月16日 1:06 | 2072年3月29日 14:38 | 2098年6月11日 7:58 |

- 自作プログラムによる計算です。日時はJSTです。