とても珍しい1月の豪雨 ― 2020/01/28

昨夜から今朝にかけて九州や四国で豪雨となり、記録的短時間大雨情報が10回も発表されました。さすがにこれはビックリです。

1月に四島(北海道・本州・四国・九州)での豪雨は珍しく、もちろん記録的短時間大雨情報も初めてのこと。(四島以外でも、2017年1月7日奄美地方の十島村で一件あるのみ。)昨日と今日の記録だけでアメダス歴代ランキングをことごとく塗りかえてしまいました。

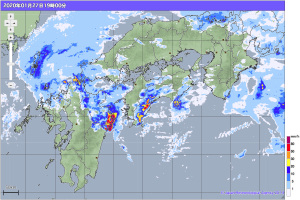

左は気象庁サイトからの引用で、昨夜19:00の降雨ナウキャスト。大分県佐伯市付近で強い雨が降っていたころです。このあと発達した雨雲はゆっくり東へ進み、深夜から朝にかけて四国にも雨を降らせました。天気図を見ると昨夕九州の東にあった低気圧から伸びる温暖前線と寒冷前線の閉塞が進み、極めて不安定な状態になっていたことが分かります。

これまで1月大雨記録の大部分を占めていたのは四島から南に外れた南西諸島や伊豆諸島などでのことでした。その他は南岸低気圧進行に伴う太平洋側の一時的な大雨記録が散見される程度です。今回の低気圧が本州南に停滞していた前線上に現れたのは26日午前の天気図からですが、その前線ができたのは、なんと22日まで遡ります。まるで梅雨の時期のような天気変化。いったいこの冬はどこの歯車が狂ってしまったんでしょうか?ちなみに閉塞前線を伴った低気圧進行は今現在も続いており、今夕から明日午前にかけて東海や関東の南を通る予報です。

【追記】

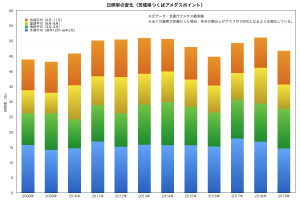

下に降水量30日間合計の平年比を3年分掲載しておきます(元図:気象庁サイト)。1年前の太平洋側の乾燥具合も凄まじいですが、今年はかつて1月に見たことないような300%越えと20%以下とが混在しており、極端化に拍車がかかってますね。ちなみに降水は雨だけでなく雪も含まれます。C図では日本海側や北海道などで今年1月の降雪が例年を下回っていることも分かるでしょう。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

1月に四島(北海道・本州・四国・九州)での豪雨は珍しく、もちろん記録的短時間大雨情報も初めてのこと。(四島以外でも、2017年1月7日奄美地方の十島村で一件あるのみ。)昨日と今日の記録だけでアメダス歴代ランキングをことごとく塗りかえてしまいました。

左は気象庁サイトからの引用で、昨夜19:00の降雨ナウキャスト。大分県佐伯市付近で強い雨が降っていたころです。このあと発達した雨雲はゆっくり東へ進み、深夜から朝にかけて四国にも雨を降らせました。天気図を見ると昨夕九州の東にあった低気圧から伸びる温暖前線と寒冷前線の閉塞が進み、極めて不安定な状態になっていたことが分かります。

これまで1月大雨記録の大部分を占めていたのは四島から南に外れた南西諸島や伊豆諸島などでのことでした。その他は南岸低気圧進行に伴う太平洋側の一時的な大雨記録が散見される程度です。今回の低気圧が本州南に停滞していた前線上に現れたのは26日午前の天気図からですが、その前線ができたのは、なんと22日まで遡ります。まるで梅雨の時期のような天気変化。いったいこの冬はどこの歯車が狂ってしまったんでしょうか?ちなみに閉塞前線を伴った低気圧進行は今現在も続いており、今夕から明日午前にかけて東海や関東の南を通る予報です。

【追記】

下に降水量30日間合計の平年比を3年分掲載しておきます(元図:気象庁サイト)。1年前の太平洋側の乾燥具合も凄まじいですが、今年はかつて1月に見たことないような300%越えと20%以下とが混在しており、極端化に拍車がかかってますね。ちなみに降水は雨だけでなく雪も含まれます。C図では日本海側や北海道などで今年1月の降雪が例年を下回っていることも分かるでしょう。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

昼も夜も晴れない1月 ― 2020/01/27

関東の気象測候をしている幾つかの気象台が行っていた「目視観測」が一部廃止または機械による自動化され、まもなく1年が経ちます。当地・茨城県にある水戸気象台もその対象でした。少なくとも私にとって重要な値である「雲量」を観測していた県内唯一の地点だったのですが、2019年1月を最後に観測が中止されています。専門官による公的な観測値だっただけに代替が効かず、残念でなりません。

今年1月はまだ終わってませんが、今日から明日は絶望的なお天気。残り数日も怪しい。大雑把な感触として、この1月はあまり晴れなかったなぁと感じています。人間の感覚は時々化けるため、独立した複数ソースによるクロスチェックが欠かせません。例えば当ブログを開始した2014年秋以降、私は日中に晴れたら高い確率で太陽観察してきました。一瞬だけ晴れたから観察できた等の曖昧な日もありますが、「太陽観察できるほど雲が少ない時間があった」という意味では、観察回数が晴天率や雲量をある程度反映してると考えて良いでしょう。1月の太陽観察日数を数えると次の通りでした。

これらの数値は「2020年1月の茨城は例年より天気が悪そうだ」との裏付けになると考えられます。(※旬ごとに数えると悪天が下旬に偏ってることも分かります。)2017年11月3日のブログ記事で気象台観測による「天気出現率」を使った茨城県水戸市の統計グラフ(右下図)を示しました。私の居住地は県南地区なので水戸から少し距離がありますが、この天気出現率は関東平野部でだいたい似た傾向と思われます。統計によれば1月は7割から8割の確率で晴れるはずで、上の太陽観察日数も2019年まではその通りになっています。ところが、今年はどう考えても低いですね。

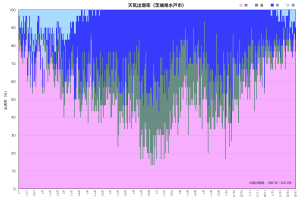

夜間はどうでしょうか?実は気象台観測でも夜間の雲量は見ていませんし、日照率などの数値から夜間の推定もできません。運良く星仲間のかすてんさんが簡易的ながら2007年2月以降毎日の『星天日』を記録しており、本日のブログ記事でも同様に嘆いておられました。使用許可を頂いたので、かすてんさん計測の天体観望可能月別日数を図化してみました。

2007年1月はデータが無いそうなので、2008年から年ごとに夜数を示したのが下A図。季節毎にカウントし、積み上げグラフにしました。季節の分け方によって夜数が変化しますが、ここでは二分二至のある月から三ヶ月という分け方にしてあります。従って冬期は前年12月が含まれます。ここで気を付けていただきたいのは「天体観察可能な判断基準」。かすてんさんによれば「月が明るい夜は快星でも含まない」「判断は夜のごく一部」などといった曖昧さがあり、完璧なものではないとのこと。それでも長期に渡る夜間の空情報は滅多にお目にかかれませんから、とても貴重で素晴らしいと思います。比較のために気象庁アメダスデータを使い、近くのアメダスポイントである茨城県つくばの「日照率」を同じ季節区切りで集計・正規化したものを示します(下B図)。日照率は日中の空模様のみを表しますが、明らかに連動していませんね。「昼の天気が夜も続くわけではない」ということが何となく分かるでしょう。

年次に関係なく月毎の串刺し統計で夜数がどう変化するかも見てみました(下C図)。これは前述の天気出現率に近い傾向が出ます。かすてんさんによると今年1月のカウントは12夜(26日時点)、いっぽうグラフの1月平均夜数は20日越え。夜も例年より晴れなかったことが裏付けられます。グラフの極値幅も興味深いですね。春先から梅雨前、および梅雨明けの時期は星夜数が下がるだけでなく振れ幅が広くなるのが分かるでしょう。自分が観察してきた「夜の天気」感覚とも一致します。「そんなの当たり前」と思わずに、少しでも客観視できるような数値化が大切だと思うのです。微妙に変化する気候変化を見抜くことは、なかなか機械化できませんからね。

今年1月はまだ終わってませんが、今日から明日は絶望的なお天気。残り数日も怪しい。大雑把な感触として、この1月はあまり晴れなかったなぁと感じています。人間の感覚は時々化けるため、独立した複数ソースによるクロスチェックが欠かせません。例えば当ブログを開始した2014年秋以降、私は日中に晴れたら高い確率で太陽観察してきました。一瞬だけ晴れたから観察できた等の曖昧な日もありますが、「太陽観察できるほど雲が少ない時間があった」という意味では、観察回数が晴天率や雲量をある程度反映してると考えて良いでしょう。1月の太陽観察日数を数えると次の通りでした。

- 2015年……23日

- 2016年……25日

- 2017年……25日

- 2018年……23日

- 2019年……24日

- 2020年……16日(2020年1月27日現在)

これらの数値は「2020年1月の茨城は例年より天気が悪そうだ」との裏付けになると考えられます。(※旬ごとに数えると悪天が下旬に偏ってることも分かります。)2017年11月3日のブログ記事で気象台観測による「天気出現率」を使った茨城県水戸市の統計グラフ(右下図)を示しました。私の居住地は県南地区なので水戸から少し距離がありますが、この天気出現率は関東平野部でだいたい似た傾向と思われます。統計によれば1月は7割から8割の確率で晴れるはずで、上の太陽観察日数も2019年まではその通りになっています。ところが、今年はどう考えても低いですね。

夜間はどうでしょうか?実は気象台観測でも夜間の雲量は見ていませんし、日照率などの数値から夜間の推定もできません。運良く星仲間のかすてんさんが簡易的ながら2007年2月以降毎日の『星天日』を記録しており、本日のブログ記事でも同様に嘆いておられました。使用許可を頂いたので、かすてんさん計測の天体観望可能月別日数を図化してみました。

2007年1月はデータが無いそうなので、2008年から年ごとに夜数を示したのが下A図。季節毎にカウントし、積み上げグラフにしました。季節の分け方によって夜数が変化しますが、ここでは二分二至のある月から三ヶ月という分け方にしてあります。従って冬期は前年12月が含まれます。ここで気を付けていただきたいのは「天体観察可能な判断基準」。かすてんさんによれば「月が明るい夜は快星でも含まない」「判断は夜のごく一部」などといった曖昧さがあり、完璧なものではないとのこと。それでも長期に渡る夜間の空情報は滅多にお目にかかれませんから、とても貴重で素晴らしいと思います。比較のために気象庁アメダスデータを使い、近くのアメダスポイントである茨城県つくばの「日照率」を同じ季節区切りで集計・正規化したものを示します(下B図)。日照率は日中の空模様のみを表しますが、明らかに連動していませんね。「昼の天気が夜も続くわけではない」ということが何となく分かるでしょう。

年次に関係なく月毎の串刺し統計で夜数がどう変化するかも見てみました(下C図)。これは前述の天気出現率に近い傾向が出ます。かすてんさんによると今年1月のカウントは12夜(26日時点)、いっぽうグラフの1月平均夜数は20日越え。夜も例年より晴れなかったことが裏付けられます。グラフの極値幅も興味深いですね。春先から梅雨前、および梅雨明けの時期は星夜数が下がるだけでなく振れ幅が広くなるのが分かるでしょう。自分が観察してきた「夜の天気」感覚とも一致します。「そんなの当たり前」と思わずに、少しでも客観視できるような数値化が大切だと思うのです。微妙に変化する気候変化を見抜くことは、なかなか機械化できませんからね。

【付記】

上記の「天気出現率」は曇りと晴れの区分けを雲量に頼っています。従って、今後全国で雲量の目視観測が廃止されたら、従来通りの天気出現率が集計できなくなるでしょう。日照時間などで再定義するしかないわけで、そうなると今までの出現率とは連続性が途切れますから、ゼロから作り直す必要が出てきます。

この記事ではたかが天気の統計に過ぎない話ですが、人の目で気象観測できる技術を磨いたり、それを後世に伝えることを途切れさせてはならないと思います。「災害で電気系統・通信系統をロストしたため気象データが得られない」といったことは昨年起きた自然災害を振り返るまでもなく想定される事態であり、機械にどっぷり頼る世の中の脆さは誰の目にも明らかではないでしょうか。どんなに世の中が発達しようと、人間の手足を使って「灯台守」を続けることは未来を照らし続けるために必要不可欠です。

上記の「天気出現率」は曇りと晴れの区分けを雲量に頼っています。従って、今後全国で雲量の目視観測が廃止されたら、従来通りの天気出現率が集計できなくなるでしょう。日照時間などで再定義するしかないわけで、そうなると今までの出現率とは連続性が途切れますから、ゼロから作り直す必要が出てきます。

この記事ではたかが天気の統計に過ぎない話ですが、人の目で気象観測できる技術を磨いたり、それを後世に伝えることを途切れさせてはならないと思います。「災害で電気系統・通信系統をロストしたため気象データが得られない」といったことは昨年起きた自然災害を振り返るまでもなく想定される事態であり、機械にどっぷり頼る世の中の脆さは誰の目にも明らかではないでしょうか。どんなに世の中が発達しようと、人間の手足を使って「灯台守」を続けることは未来を照らし続けるために必要不可欠です。

2019年米国の甚大自然災害損失額を見る ― 2020/01/26

掲載が20日近く遅れてしまいましたが、2019年のアメリカ甚大自然災害集計が1月8日にNOAAから報告されています。去年は年末年始にかけても政府機関閉鎖騒動が続いていたため公表が1ヶ月遅れましたが、今年は例年通り1月初旬の公開で安心しました。

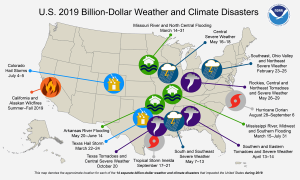

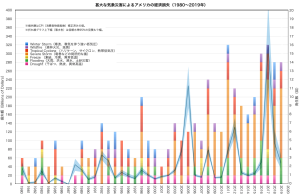

左は2019年におけるアメリカ甚大自然災害マップです。いわゆる「Billion-Dollar Weather and Climate Disasters」に相当する件数は2018年と同数の14件にのぼりました。いっぽう被害による損失額は3189億ドルを記録した2017年から毎年減っており、2019年は450億ドルでした。(※その年ごとのCPIによる換算のため、額面は発表年に伴って若干変動します。)また1980年から2019年までの損失額変遷を描いたのが右下図。水色折れ線グラフが損失額、積み上げ棒グラフが災害種別ごとの発生件数を表します。

ここ4年ほどは件数がほぼ横ばいであるにもかかわらず、損失額の上下が甚だしいですね。「件数×10億ドル」といった単純な計算ではなく、人的被害やライフラインダメージなど、より高額資産の被災ほど高く見積もられますから、同じ自然災害でも発生場所、面積、内容によって損失額にカウントされる数値は変わるわけです。

別途まとめられている各件毎の損失額によると、2019年内でもっとも被害額が大きかったのは3月14日に発生した「Missouri River and North Central Flooding」の108億ドル、2番目はその翌日発生の「Mississippi River, Midwest and Southern Flooding」の62億ドルでした。特にミシシッピ川の洪水は4ヶ月にわたって続き、農業被害が深刻との報道がありましたね。

また、特筆すべきは「California and Alaska Wildfires」でしょう。映画の都ハリウッドにも火の手が迫り、セレブたちの別荘が燃えた等の報道もありました。昨年から続くアマゾンやオーストラリアの大規模火災も心配ですが、アラスカ・カナダ・米国西部にかけての森林火災も毎年のように起こっており、2019年は実に半年に及びました。損失額こそ都市部災害より少なく見積もられる傾向ですが、森林を失うことはお金に例えようのないほど重大な損失であり、軽視することはできません。また「甚大災害」とは見なされないようですが、永久表土であった土地が世界気温の上昇で溶けつつあるのも、良い面だけでなく悪い面がありますから、看過できないことでしょう。

参考:

2018年米国の甚大自然災害損失額がやっと発表されました(2019/02/11)

2017年米国の甚大自然災害損失額は過去最高(2018/01/09)

左は2019年におけるアメリカ甚大自然災害マップです。いわゆる「Billion-Dollar Weather and Climate Disasters」に相当する件数は2018年と同数の14件にのぼりました。いっぽう被害による損失額は3189億ドルを記録した2017年から毎年減っており、2019年は450億ドルでした。(※その年ごとのCPIによる換算のため、額面は発表年に伴って若干変動します。)また1980年から2019年までの損失額変遷を描いたのが右下図。水色折れ線グラフが損失額、積み上げ棒グラフが災害種別ごとの発生件数を表します。

ここ4年ほどは件数がほぼ横ばいであるにもかかわらず、損失額の上下が甚だしいですね。「件数×10億ドル」といった単純な計算ではなく、人的被害やライフラインダメージなど、より高額資産の被災ほど高く見積もられますから、同じ自然災害でも発生場所、面積、内容によって損失額にカウントされる数値は変わるわけです。

別途まとめられている各件毎の損失額によると、2019年内でもっとも被害額が大きかったのは3月14日に発生した「Missouri River and North Central Flooding」の108億ドル、2番目はその翌日発生の「Mississippi River, Midwest and Southern Flooding」の62億ドルでした。特にミシシッピ川の洪水は4ヶ月にわたって続き、農業被害が深刻との報道がありましたね。

また、特筆すべきは「California and Alaska Wildfires」でしょう。映画の都ハリウッドにも火の手が迫り、セレブたちの別荘が燃えた等の報道もありました。昨年から続くアマゾンやオーストラリアの大規模火災も心配ですが、アラスカ・カナダ・米国西部にかけての森林火災も毎年のように起こっており、2019年は実に半年に及びました。損失額こそ都市部災害より少なく見積もられる傾向ですが、森林を失うことはお金に例えようのないほど重大な損失であり、軽視することはできません。また「甚大災害」とは見なされないようですが、永久表土であった土地が世界気温の上昇で溶けつつあるのも、良い面だけでなく悪い面がありますから、看過できないことでしょう。

参考:

2018年米国の甚大自然災害損失額がやっと発表されました(2019/02/11)

2017年米国の甚大自然災害損失額は過去最高(2018/01/09)

今日の太陽 ― 2020/01/20

昨夜は夜半前から快星になり、そのまま夜が明けました。朝からも良い天気が続いています。週の後半は崩れるみたいですから、貴重な晴れ間ですね。

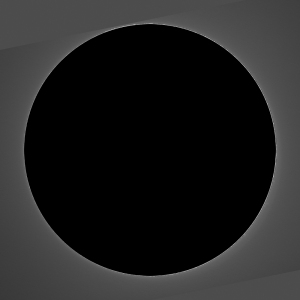

左は11:20頃の太陽。活動領域はありません。プロミネンスも小さなもの以外見えません。このところずっと静穏な太陽面です。

今日は二十四節気の大寒。「日本最低気温の日(2020年現在は1月25日)」にも近く、一年の中で気温の底を感じるシーズン。…のはずですが、今年は異常なほど暖かくなっているのはご存じの通り。「スキー場に雪がない」「氷の名所が凍ってない」といったニュースが日々流れています。当地・茨城には冬の氷瀑で有名な袋田の滝があるけれど、今年は凍るかな…?微妙なところ。

下の図は気象庁サイトからの引用で、12月31日から1月19日までの20日間気温平均の平年差。2018年から2020年までの三年間、同じ期間の図です。自然のことですから毎年少々の差が出ることは当たり前なのですが、こうも極端だと体がまいってしまうし、農作物を始め、水資源を利用する私たちの暮らしや様々な産業に少なからずダメージが出ます。

本日は日差しが強く感じ、実際に関東各地で最高気温が十数度に達しました。過ごしやすいけれど、しっぺ返しが怖いですね。

左は11:20頃の太陽。活動領域はありません。プロミネンスも小さなもの以外見えません。このところずっと静穏な太陽面です。

今日は二十四節気の大寒。「日本最低気温の日(2020年現在は1月25日)」にも近く、一年の中で気温の底を感じるシーズン。…のはずですが、今年は異常なほど暖かくなっているのはご存じの通り。「スキー場に雪がない」「氷の名所が凍ってない」といったニュースが日々流れています。当地・茨城には冬の氷瀑で有名な袋田の滝があるけれど、今年は凍るかな…?微妙なところ。

下の図は気象庁サイトからの引用で、12月31日から1月19日までの20日間気温平均の平年差。2018年から2020年までの三年間、同じ期間の図です。自然のことですから毎年少々の差が出ることは当たり前なのですが、こうも極端だと体がまいってしまうし、農作物を始め、水資源を利用する私たちの暮らしや様々な産業に少なからずダメージが出ます。

本日は日差しが強く感じ、実際に関東各地で最高気温が十数度に達しました。過ごしやすいけれど、しっぺ返しが怖いですね。