穏やかな星夜にたくさんの天体観察 ― 2020/11/22

昨夜から今朝にかけ、透明度の良いお天気になりました。大気のゆらぎが落ち着いたときと慌ただしいときと差が激しかったけれど、とにかく透明感がある星空は貴重です。ここぞとばかりにいろいろ観察・撮影ました。

まず宵のうち、おそらく多くの方がご覧になったであろう国際宇宙ステーションの通過(左画像)。野口宇宙飛行士が乗りこんで以降では、当地でいちばんよく見えたパスでした。まだ薄明が終わってない空でしたが、明るいISSは誰が見てもはっきり分かりますね。

本当は見晴らし良いところで見たかったけれど、この後の観察スケジュールを考え断念。自宅アパートの西側で色々なものに遮られつつ眺めました。左画像には全経路の半分程度写っています。

お次は火星。11月17日夜以来ずっと天候不良で見えなかったから砂嵐が気になってました。海外を含む諸先輩方の画像を見ると相当な広がりを見せているようで、感覚的ながら、濃淡を問わなければ表面の四分の一程度が覆われている様に感じます。

昨夜はさすがに視直径が小さくなったのと、冬の悪シーイングが流入してきたため詳細は見えませんでした。でも撮影画像を仕上げると、見えるはずのアルベド地形が見えなくなっていることが分かるでしょう(下A画像)。

下B画像は同時刻に見えるはずの火星図(Stellariumによるシミュレート)。大シルチスはぼんやり視認できますが、子午線湾からサバ人の海にかけて黄雲が横切っていますね。南極冠は見えますが、その北側は左の欠け際あたりから広がる砂塵がノアキスを横断して右へ流れているように見えます。ヘラス盆地も、ヘラスが明るいのか黄雲が明るいのか微妙なところ。大望遠鏡での観察ではどんな具合なのでしょうか?気になります。

火星に続き、小惑星リュウグウにも望遠鏡を向けました。光度ピークを迎えてますが、次第に南下を速め沈む時間も早くなっているため、のんびり火星を見ていると観察時間が無くなってしまいます。昨夜も大慌てでした。

右画像では三角マーカーの先にリュウグウが写っています。直ぐ側に明るい恒星があって撮影前にくっつきそうなことが予想できましたが、とにかく時間がなかったのでジャンジャン撮りました。結局撮影したコマの四分の一は恒星像に張り付いてしまったのでコンポジットから除外する羽目に…。

まだ月が残る時間帯でしたが、よく写ってくれました。天候を考えたらあと数回写せるかどうかといったところですが、最後まで見届けようと思います。

日付が代わって22日。今度は東側のアトラス彗星(C/2020 M3)を狙います。天候不安定だった数日のうちにエンゼルフィッシュ星雲からだいぶ離れましたが、大きなコマは健在(下C画像)。透明度に助けられたか、尾がよく写りました。V字に広がりつつ若干南側にカーブしていますね。また短いながらもアンチテイルが出ているようです。どんどん北上しており、当分は楽しめそう。

明け方近くには、山形県の板垣公一さんが11月18日明け方NGC4559に発見した突発天体も撮影しました。狭いアパートの駐車場で電線に阻まれる方向でしたが、なんとか場所を確保。ただ、発見から4日も経っていたため、当初16.9等だった星は減光して写りませんでした(下D画像・黄色丸の星雲位置)。過去にも度々増光が発見されているLBVのようです。

明け方はだいぶ冷えたけれど、結露も少なく安定した天気が続いてくれたおかげで、心ゆくまで星空を堪能できました。

まず宵のうち、おそらく多くの方がご覧になったであろう国際宇宙ステーションの通過(左画像)。野口宇宙飛行士が乗りこんで以降では、当地でいちばんよく見えたパスでした。まだ薄明が終わってない空でしたが、明るいISSは誰が見てもはっきり分かりますね。

本当は見晴らし良いところで見たかったけれど、この後の観察スケジュールを考え断念。自宅アパートの西側で色々なものに遮られつつ眺めました。左画像には全経路の半分程度写っています。

お次は火星。11月17日夜以来ずっと天候不良で見えなかったから砂嵐が気になってました。海外を含む諸先輩方の画像を見ると相当な広がりを見せているようで、感覚的ながら、濃淡を問わなければ表面の四分の一程度が覆われている様に感じます。

昨夜はさすがに視直径が小さくなったのと、冬の悪シーイングが流入してきたため詳細は見えませんでした。でも撮影画像を仕上げると、見えるはずのアルベド地形が見えなくなっていることが分かるでしょう(下A画像)。

下B画像は同時刻に見えるはずの火星図(Stellariumによるシミュレート)。大シルチスはぼんやり視認できますが、子午線湾からサバ人の海にかけて黄雲が横切っていますね。南極冠は見えますが、その北側は左の欠け際あたりから広がる砂塵がノアキスを横断して右へ流れているように見えます。ヘラス盆地も、ヘラスが明るいのか黄雲が明るいのか微妙なところ。大望遠鏡での観察ではどんな具合なのでしょうか?気になります。

火星に続き、小惑星リュウグウにも望遠鏡を向けました。光度ピークを迎えてますが、次第に南下を速め沈む時間も早くなっているため、のんびり火星を見ていると観察時間が無くなってしまいます。昨夜も大慌てでした。

右画像では三角マーカーの先にリュウグウが写っています。直ぐ側に明るい恒星があって撮影前にくっつきそうなことが予想できましたが、とにかく時間がなかったのでジャンジャン撮りました。結局撮影したコマの四分の一は恒星像に張り付いてしまったのでコンポジットから除外する羽目に…。

まだ月が残る時間帯でしたが、よく写ってくれました。天候を考えたらあと数回写せるかどうかといったところですが、最後まで見届けようと思います。

日付が代わって22日。今度は東側のアトラス彗星(C/2020 M3)を狙います。天候不安定だった数日のうちにエンゼルフィッシュ星雲からだいぶ離れましたが、大きなコマは健在(下C画像)。透明度に助けられたか、尾がよく写りました。V字に広がりつつ若干南側にカーブしていますね。また短いながらもアンチテイルが出ているようです。どんどん北上しており、当分は楽しめそう。

明け方近くには、山形県の板垣公一さんが11月18日明け方NGC4559に発見した突発天体も撮影しました。狭いアパートの駐車場で電線に阻まれる方向でしたが、なんとか場所を確保。ただ、発見から4日も経っていたため、当初16.9等だった星は減光して写りませんでした(下D画像・黄色丸の星雲位置)。過去にも度々増光が発見されているLBVのようです。

明け方はだいぶ冷えたけれど、結露も少なく安定した天気が続いてくれたおかげで、心ゆくまで星空を堪能できました。

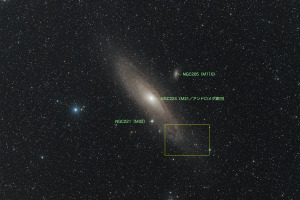

板垣公一さんがアンドロメダ銀河に新星候補天体発見 ― 2020/11/10

久しぶりの国内新天体発見です。11月8日夜中近く、山形県の板垣公一さんがアンドロメダ銀河に18.6等の新星候補天体を発見しました。

昨夕は雲が多く心配しましたが、とっぷり日が暮れるとともにゆっくり回復しました。南東高く輝く火星を観察しながらアンドロメダ銀河の子午線通過を待ち、21:30過ぎから撮影開始。 私の機材ではほぼ限界等級なので、たっぷり露出して抽出しました。なんとか写ってくれたようです。星仲間の(の)さんの観測では17.9等とのことで、若干増光しているようですね。

どの辺を撮ったかは右のリファレンス画像を御覧ください。かなり外周ですね。こんなところにも新星が出るのですねぇ…。

雲の通過が度々あったのですが、せっかく機材を出したので夜半にオリオンが高くなるのを待ってアトラス彗星(C/2020 M3)も撮ってみました。雲のせいでガイドエラーや減光があるけれど構わずコンポジットしてあります。

彗星はオリオン大星雲から次第に離れ、なおも北上中。このままエンゼルフィッシュ星雲を通過してゆきます。もう7等台後半まで明るくなっているようで、コマも大きいですね。右半分(西側)がやや明るいのは短い尾が伸びているせいでしょうか。月明かりの影響が少なくなった今が見頃ですよ。

昨夕は雲が多く心配しましたが、とっぷり日が暮れるとともにゆっくり回復しました。南東高く輝く火星を観察しながらアンドロメダ銀河の子午線通過を待ち、21:30過ぎから撮影開始。 私の機材ではほぼ限界等級なので、たっぷり露出して抽出しました。なんとか写ってくれたようです。星仲間の(の)さんの観測では17.9等とのことで、若干増光しているようですね。

どの辺を撮ったかは右のリファレンス画像を御覧ください。かなり外周ですね。こんなところにも新星が出るのですねぇ…。

雲の通過が度々あったのですが、せっかく機材を出したので夜半にオリオンが高くなるのを待ってアトラス彗星(C/2020 M3)も撮ってみました。雲のせいでガイドエラーや減光があるけれど構わずコンポジットしてあります。

彗星はオリオン大星雲から次第に離れ、なおも北上中。このままエンゼルフィッシュ星雲を通過してゆきます。もう7等台後半まで明るくなっているようで、コマも大きいですね。右半分(西側)がやや明るいのは短い尾が伸びているせいでしょうか。月明かりの影響が少なくなった今が見頃ですよ。

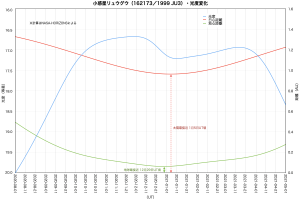

小惑星リュウグウが見頃です ― 2020/10/21

昨夕から今朝にかけ、とても良く晴れてくれました。湿気が多くて透明度が悪いのは目をつぶり、時間がかかる対象を中心にいくつか観察しました。

まず、いよいよ帰還が近くなった「はやぶさ2」と共に地球接近中の小惑星リュウグウ(162173/1999 JU3)。天馬ペガススの足元で南下を始め、17等台を脱して推定16.9等に突入しています。これから11月にかけてもう少し明るくなりますが、増加はせいぜい0.2等程度。つまり今が狙い所なのです(下図A参照)。地球最接近の頃や太陽に近い頃は逆に暗くなってしまうし、そもそも南半球の空に行ってしまうため日本から見えません。

夜半前はかなり白っぽい夜空でしたが、撮影するとはっきりした点像になりました(左上画像)。火星と一緒に地球に対して並走している(下図B参照)ため、移動速度は安定しています。地球への最接近は12月29日00:46UTごろで、距離は23.56LD(※LDは地球から月までの平均距離384400kmを1とした単位)。プラスマイナス100年の接近の中では5番目に近い距離です。最も近いのは2076年12月6日UTの4.06LDですから、長生きする方はお楽しみに。

ちなみに下C画像は昨夜の火星。シーイングが悪くて模様はあまり見えず…。この時点でリュウグウは火星の三分の一程度の距離にありました。

夜半すぎには今月始めに山形県の板垣公一さんが発見したNGC514の超新星SN2020uxzを撮影(下D画像)。発見後どんどん明るくなっており、もう13等台に入っているとのこと。撮影中のモニターでもはっきり分かりました。

オリオンが高くなる頃には19日にも撮影したアトラス彗星(C/2020 M3)を長焦点で大写し。ところが誤算だったのは、写野のすぐ左下にうさぎ座ε星があったこと。私の普段使いの機材だと、写野近傍に4等以上の天体があると派手なゴーストが出てしまいます。せっかくの彗星の姿が台無し…。まぁこれはこれで面白いと自分を説得し、掲載しておきます。西向き(画像右方向)へ弱い尾が見えているのが分かるでしょうか?撮影中、オリオン群の群流星とおぼしきすばやい流れ星が印象的でした。

まず、いよいよ帰還が近くなった「はやぶさ2」と共に地球接近中の小惑星リュウグウ(162173/1999 JU3)。天馬ペガススの足元で南下を始め、17等台を脱して推定16.9等に突入しています。これから11月にかけてもう少し明るくなりますが、増加はせいぜい0.2等程度。つまり今が狙い所なのです(下図A参照)。地球最接近の頃や太陽に近い頃は逆に暗くなってしまうし、そもそも南半球の空に行ってしまうため日本から見えません。

夜半前はかなり白っぽい夜空でしたが、撮影するとはっきりした点像になりました(左上画像)。火星と一緒に地球に対して並走している(下図B参照)ため、移動速度は安定しています。地球への最接近は12月29日00:46UTごろで、距離は23.56LD(※LDは地球から月までの平均距離384400kmを1とした単位)。プラスマイナス100年の接近の中では5番目に近い距離です。最も近いのは2076年12月6日UTの4.06LDですから、長生きする方はお楽しみに。

ちなみに下C画像は昨夜の火星。シーイングが悪くて模様はあまり見えず…。この時点でリュウグウは火星の三分の一程度の距離にありました。

夜半すぎには今月始めに山形県の板垣公一さんが発見したNGC514の超新星SN2020uxzを撮影(下D画像)。発見後どんどん明るくなっており、もう13等台に入っているとのこと。撮影中のモニターでもはっきり分かりました。

オリオンが高くなる頃には19日にも撮影したアトラス彗星(C/2020 M3)を長焦点で大写し。ところが誤算だったのは、写野のすぐ左下にうさぎ座ε星があったこと。私の普段使いの機材だと、写野近傍に4等以上の天体があると派手なゴーストが出てしまいます。せっかくの彗星の姿が台無し…。まぁこれはこれで面白いと自分を説得し、掲載しておきます。西向き(画像右方向)へ弱い尾が見えているのが分かるでしょうか?撮影中、オリオン群の群流星とおぼしきすばやい流れ星が印象的でした。

雲間に見えた最接近の火星、板垣さんの超新星も観察 ― 2020/10/07

ついに火星が地球へ最接近しました。2018年7月31日の「大接近」以来のことです。当地・茨城は昨日午後から次第に曇り空。夜になってもなかなか晴れませんでしたが、夜半すぎにかけて雲が途切れる時間帯もあったため何とか火星を目に焼き付けることができました。

0時ちょい過ぎに撮影した左画像では、ちょうど太陽湖やマリネリス峡谷がよく見える向きでした。画像上部にはおぼろげながらオリンポス山も確認できます。小さくなった南極冠もよく見えますね。太陽湖→左目、シレーン→右目、マリネリス峡谷→眉、極冠→おちょぼ口と見立てると、「上目遣いで片目ウインクしてる顔」のように見えてしまいます。度々雲に遮られるものの、お隣さんの美しい顔立ちを間近に見て、つい照れますな…。(だが男だ!…笑)

一般に最接近は10月6日23時過ぎと広報されていますが、これは「地心計算」での時刻。地表に暮らす私達が一番近くなる測心計算では10月7日0時過ぎでした(当サイト基準の茨城県つくば市の場合)。真夜中に火星最接近ということは、大雑把に言って「地心よりも地球半径ぶん火星に近い」 ということ。だから日本での今回の接近はかなりお得感がありました。左上撮影時刻は雲行きの都合もあったけれど、もともと快晴だったとしても、ここにこだわって撮影しようと決めていました。

比較すると2回前の2016年5月31日の接近よりも今回のほうが遥かに近いです。2016年にはミスリードと思わんばかりの怒涛の盛り上がりがあったと記憶してますが、今回は「情熱」をほとんど感じませんでした。コロナ禍ということもありますが、天文界…特に情報を伝える側や指導者的立場の方々、関連業界側に「慣れによる飽き」や「新たな気持で取り組めない」など漫然とした倦怠感が漂ってるのかなと思ってしまいました。私の勘違いなら良いけれど、本当だとしたらとても残念です。

今後火星は少しずつ遠ざかりながら15日に衝を迎え、以降は宵側の空へと移ってゆきます。(※つまり、まだ衝前なので位相角が若干大きい→最接近時に右側が少し欠けている、ということです。)遅くまで起きてなくても見やすくなりますから、ぜひ観察を続けてください。また次回最接近は2022年12月1日。これはプラスマイナス10年間の接近の中でいちばん赤緯が高くなります(右図参照)。沖縄の那覇では南中高度が89°近く(…ほぼ天頂通過)!石垣島に至っては、なんと天頂より北側の空を通過することになります。シーイングさえ安定すれば申し分ない好条件が期待できるでしょう。

時間は前後しますが、火星が高くなるのを待つ間に超新星をひとつ撮影しました。これは日付が10月6日になる直前に山形県の板垣公一さんがNGC514に発見したSN2020uxz。既にスペクトル分析されてIa型の超新星と確定されています。

前述したように天気が安定しませんでしたが、20時過ぎから空の半分ほど晴れてくれました。時々雲が通過したり、設置場所の関係で追尾が不安定ながらも何とか撮影。満月すぎの月明かりがあったものの、よく写ってくれました。発見光度は16.5等とのことですが、若干明るくなっているようです。火星のすぐ近くでとても見やすい位置ですから、余裕がある方はぜひ望遠鏡を向けてみてください。

参考:

アーカイブ「火星の地球接近」(ブログ内)

ようやく見つけた火星(2020/08/24)

火星の最接近まで残り三ヶ月!(2020/07/06)

0時ちょい過ぎに撮影した左画像では、ちょうど太陽湖やマリネリス峡谷がよく見える向きでした。画像上部にはおぼろげながらオリンポス山も確認できます。小さくなった南極冠もよく見えますね。太陽湖→左目、シレーン→右目、マリネリス峡谷→眉、極冠→おちょぼ口と見立てると、「上目遣いで片目ウインクしてる顔」のように見えてしまいます。度々雲に遮られるものの、お隣さんの美しい顔立ちを間近に見て、つい照れますな…。(だが男だ!…笑)

一般に最接近は10月6日23時過ぎと広報されていますが、これは「地心計算」での時刻。地表に暮らす私達が一番近くなる測心計算では10月7日0時過ぎでした(当サイト基準の茨城県つくば市の場合)。真夜中に火星最接近ということは、大雑把に言って「地心よりも地球半径ぶん火星に近い」 ということ。だから日本での今回の接近はかなりお得感がありました。左上撮影時刻は雲行きの都合もあったけれど、もともと快晴だったとしても、ここにこだわって撮影しようと決めていました。

比較すると2回前の2016年5月31日の接近よりも今回のほうが遥かに近いです。2016年にはミスリードと思わんばかりの怒涛の盛り上がりがあったと記憶してますが、今回は「情熱」をほとんど感じませんでした。コロナ禍ということもありますが、天文界…特に情報を伝える側や指導者的立場の方々、関連業界側に「慣れによる飽き」や「新たな気持で取り組めない」など漫然とした倦怠感が漂ってるのかなと思ってしまいました。私の勘違いなら良いけれど、本当だとしたらとても残念です。

今後火星は少しずつ遠ざかりながら15日に衝を迎え、以降は宵側の空へと移ってゆきます。(※つまり、まだ衝前なので位相角が若干大きい→最接近時に右側が少し欠けている、ということです。)遅くまで起きてなくても見やすくなりますから、ぜひ観察を続けてください。また次回最接近は2022年12月1日。これはプラスマイナス10年間の接近の中でいちばん赤緯が高くなります(右図参照)。沖縄の那覇では南中高度が89°近く(…ほぼ天頂通過)!石垣島に至っては、なんと天頂より北側の空を通過することになります。シーイングさえ安定すれば申し分ない好条件が期待できるでしょう。

時間は前後しますが、火星が高くなるのを待つ間に超新星をひとつ撮影しました。これは日付が10月6日になる直前に山形県の板垣公一さんがNGC514に発見したSN2020uxz。既にスペクトル分析されてIa型の超新星と確定されています。

前述したように天気が安定しませんでしたが、20時過ぎから空の半分ほど晴れてくれました。時々雲が通過したり、設置場所の関係で追尾が不安定ながらも何とか撮影。満月すぎの月明かりがあったものの、よく写ってくれました。発見光度は16.5等とのことですが、若干明るくなっているようです。火星のすぐ近くでとても見やすい位置ですから、余裕がある方はぜひ望遠鏡を向けてみてください。

参考:

アーカイブ「火星の地球接近」(ブログ内)

ようやく見つけた火星(2020/08/24)

火星の最接近まで残り三ヶ月!(2020/07/06)