宵空の細月と環が細くなった土星 ― 2025/02/01

週末に向かって天気が下り坂のようですが、昨夕はまだ快晴でした。ただ、日中台風のように吹いていた風が少し残っていて、屋外へ望遠鏡を設置しても振動するばかり。仕方がないので屋内の窓際に望遠鏡を組み立て、風を避けつつ月惑星を観察しました。

左画像は31日17:30頃の撮影で、太陽黄経差は約24.02°、撮影高度は約14.97°、月齢は1.83。前日よりずっと高く、日没前から見えていました。時間に余裕があるので長焦点で全球撮影もできるのは嬉しい。とは言え冬のシーイングのため画質は押して知るべし。秤動も見易いほどは振れていません。ひとまずのっぺりとしたフンボルト海やガウス、リムぎりぎりのフンボルトなど確認できました。

黄道がかなり立ってきましたが撮影時の月はまだ水平に程遠く、低くなるほど水平感が増しました。来月、再来月と新月後の月が面白いほど水平になってゆくのでぜひ比べてみてください。

ときおり風が窓をごとごと揺らしていたけれど、月の上に光る土星と金星も観察しました。実はここ数日様々な望遠鏡やセッティングで土星の様子を撮っていたのですが、ことごとく風や悪シーイングにやられてしまってました。「これは本当に星を見てるのか?」と思うような酷い有り様で、スタックすら不可能。そうこうしているうちに土星高度はどんどん低くなっています。結局昨宵に軽微な望遠鏡でさくっと撮った土星や金星が一番良い写りでした(下A・B画像)。

本日2月1日は月による土星の掩蔽(昼間、日本の一部)、3月には合と環の消失が立て続けにやってきます。土星の拡大撮影が可能なのはあと二週間くらいでしょうか。消失前、もう一回だけでもいいから好シーイング下でやせ細った環を眺めたいものです。

左画像は31日17:30頃の撮影で、太陽黄経差は約24.02°、撮影高度は約14.97°、月齢は1.83。前日よりずっと高く、日没前から見えていました。時間に余裕があるので長焦点で全球撮影もできるのは嬉しい。とは言え冬のシーイングのため画質は押して知るべし。秤動も見易いほどは振れていません。ひとまずのっぺりとしたフンボルト海やガウス、リムぎりぎりのフンボルトなど確認できました。

黄道がかなり立ってきましたが撮影時の月はまだ水平に程遠く、低くなるほど水平感が増しました。来月、再来月と新月後の月が面白いほど水平になってゆくのでぜひ比べてみてください。

ときおり風が窓をごとごと揺らしていたけれど、月の上に光る土星と金星も観察しました。実はここ数日様々な望遠鏡やセッティングで土星の様子を撮っていたのですが、ことごとく風や悪シーイングにやられてしまってました。「これは本当に星を見てるのか?」と思うような酷い有り様で、スタックすら不可能。そうこうしているうちに土星高度はどんどん低くなっています。結局昨宵に軽微な望遠鏡でさくっと撮った土星や金星が一番良い写りでした(下A・B画像)。

本日2月1日は月による土星の掩蔽(昼間、日本の一部)、3月には合と環の消失が立て続けにやってきます。土星の拡大撮影が可能なのはあと二週間くらいでしょうか。消失前、もう一回だけでもいいから好シーイング下でやせ細った環を眺めたいものです。

日没直後の極細月が見易い季節 ― 2025/01/31

昨夕は低空に薄雲+浮浪雲が流れていましたが、月を捉えられそうだと踏んで望遠鏡を準備。太陽との赤緯差が少なかったため、太陽が見えるうちに構図や方向を決めておき、“出待ち”しました。

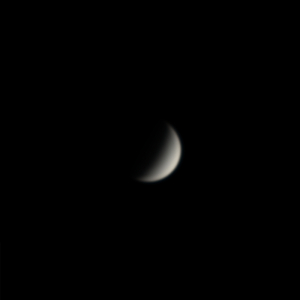

意外にも日没後10分ほどで見え始めましたが、とても低かったので近所の電線にもろかぶり。でも一番隙間の大きいところを通ってくれたのでトリミングして何とかすっきりした画像に仕上げることができました。左画像は30日17:15過ぎの撮影で、太陽黄経差は約10.69°、撮影高度は約4.56°、月齢は0.82。拡大率が足りなくて気象条件も悪いけれど、日没後の撮影では過去記録更新です。

良く見ると一様な明るさではなく、部分的に周囲より光っているところがありますね。多少はモヤによる減光斑もあるでしょうが、明るいところは海のように平坦な箇所と思われます。ちなみに3時方向がフンボルト海、4時半方向が縁の海付近に相当します。

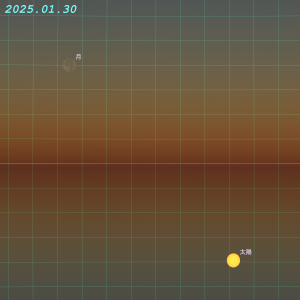

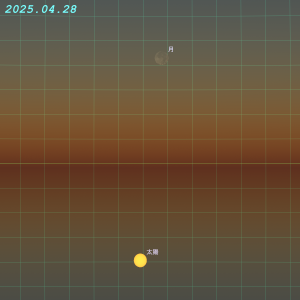

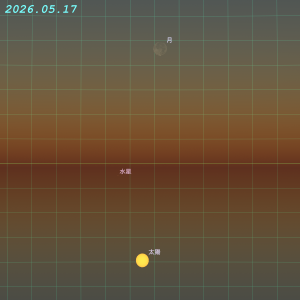

今年あたりから春の宵月が「水平月」や「逆転月」になり易くなってきます。このため同一離角(≒太陽黄経差)でも高度方向が稼げるようになり、観察や撮影にとても有利になるでしょう。例えば今年4月28日や来年5月17日の極細月は今回よりも離角が小さいけれど、天気に恵まれれば今回以上の高度で良く見えるでしょう(下A・B・C図参照)。

これまでの自己ベストだった2013年4月11日・日没直後の月(太陽黄経差11.63°)もやはり水平月が見やすい時期でした。この撮影は脳裏にくっきり焼き付いています。おなじみ19年ほどで巡るサイクルがまたひとつ過ぎたのですね。はやいものです。

意外にも日没後10分ほどで見え始めましたが、とても低かったので近所の電線にもろかぶり。でも一番隙間の大きいところを通ってくれたのでトリミングして何とかすっきりした画像に仕上げることができました。左画像は30日17:15過ぎの撮影で、太陽黄経差は約10.69°、撮影高度は約4.56°、月齢は0.82。拡大率が足りなくて気象条件も悪いけれど、日没後の撮影では過去記録更新です。

良く見ると一様な明るさではなく、部分的に周囲より光っているところがありますね。多少はモヤによる減光斑もあるでしょうが、明るいところは海のように平坦な箇所と思われます。ちなみに3時方向がフンボルト海、4時半方向が縁の海付近に相当します。

今年あたりから春の宵月が「水平月」や「逆転月」になり易くなってきます。このため同一離角(≒太陽黄経差)でも高度方向が稼げるようになり、観察や撮影にとても有利になるでしょう。例えば今年4月28日や来年5月17日の極細月は今回よりも離角が小さいけれど、天気に恵まれれば今回以上の高度で良く見えるでしょう(下A・B・C図参照)。

これまでの自己ベストだった2013年4月11日・日没直後の月(太陽黄経差11.63°)もやはり水平月が見やすい時期でした。この撮影は脳裏にくっきり焼き付いています。おなじみ19年ほどで巡るサイクルがまたひとつ過ぎたのですね。はやいものです。

- Stellariumによる当地(茨城県南部)でのシミュレーションです。観察場所により若干変化します。

- 各図の地平線位置(他より太い横線のところ/地面の描画はカット)は揃えてあります。

- 太陽高度は全てマイナス4°に揃えてあります。(※形の表示は大気差で縦に伸びてますが、中心位置はぴったりマイナス4°です。)

今年最初の満月 ― 2025/01/14

本日14日は今年最初の満月。1月の満月はWolf MoonとかOld Moonなどとも呼ばれるそうです。満月瞬時は14日の7:26:54JSTだから日本ではほぼ月没。ということで、良く晴れていた夜半ごろ望遠鏡を向けました。

左画像は14日0:05頃の撮影で、太陽黄経差は約176.17°、撮影高度は約78.42°、月齢は13.69、満月瞬時の7時間余り前。ファインダーを覗けないくらい高い場所で輝いてました。2024年12月11日記事および2024年12月16日記事に書いた通り、約一ヶ月前は近年でも稀な最高高度の満月でしたから、今日の満月が高いのもうなずけます。

計算してみると、今年の満月期の南中高度の中では最高値の12月6日0:11:42JST・82.3954°に次いで二番目に高い80.8942°でした。※ここでは満月期を「月太陽黄経差180°=満月瞬時プラスマイナス15°」としています。今年の計算結果を記事末表にまとめましたので、観察のお供にどうぞ。

秤動は南西に有利で、南の海が良く見えました。オリエンタレ盆地は地球から見えないけれど、西リムや南リムがわずかに欠けているため盆地を囲む三重リング状地形の一端が感じられます。南極地方の山々やクレーターも良く見えました。シーイングは大波がときどきやって来たものの、概ね良好。惑星は小さくて大波に負けるけれど満月全球ならそこそこ良像です。うまく行けばispaceのHAKUTO-Rが明日15日に月着陸へ向かうとのことで楽しみです。

左画像は14日0:05頃の撮影で、太陽黄経差は約176.17°、撮影高度は約78.42°、月齢は13.69、満月瞬時の7時間余り前。ファインダーを覗けないくらい高い場所で輝いてました。2024年12月11日記事および2024年12月16日記事に書いた通り、約一ヶ月前は近年でも稀な最高高度の満月でしたから、今日の満月が高いのもうなずけます。

計算してみると、今年の満月期の南中高度の中では最高値の12月6日0:11:42JST・82.3954°に次いで二番目に高い80.8942°でした。※ここでは満月期を「月太陽黄経差180°=満月瞬時プラスマイナス15°」としています。今年の計算結果を記事末表にまとめましたので、観察のお供にどうぞ。

秤動は南西に有利で、南の海が良く見えました。オリエンタレ盆地は地球から見えないけれど、西リムや南リムがわずかに欠けているため盆地を囲む三重リング状地形の一端が感じられます。南極地方の山々やクレーターも良く見えました。シーイングは大波がときどきやって来たものの、概ね良好。惑星は小さくて大波に負けるけれど満月全球ならそこそこ良像です。うまく行けばispaceのHAKUTO-Rが明日15日に月着陸へ向かうとのことで楽しみです。

【2025年・満月期の南中高度・日本経緯度原点】

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

|---|---|---|---|

| 1月13日 23:35:29 | 80.8942° | 175.9090° | 13.67 |

| 1月15日 00:31:06 | 77.5832° | 188.7783° | 14.71 |

| 2月11日 23:13:42 | 75.0364° | 168.3942° | 13.07 |

| 2月13日 00:01:15 | 69.9833° | 180.5489° | 14.10 |

| 2月14日 00:45:11 | 64.3153° | 192.4192° | 15.13 |

| 3月13日 23:23:48 | 60.5731° | 172.3407° | 13.57 |

| 3月15日 00:03:47 | 54.5431° | 183.7566° | 14.60 |

| 4月12日 23:21:51 | 44.7510° | 175.4743° | 14.14 |

| 4月14日 00:02:28 | 39.2923° | 186.6296° | 15.17 |

| 5月11日 22:43:27 | 35.9322° | 167.6302° | 13.76 |

| 5月12日 23:28:04 | 31.5579° | 178.8757° | 14.79 |

| 5月14日 00:15:47 | 28.1237° | 190.2315° | 15.82 |

| 6月10日 23:01:47 | 26.5017° | 171.6930° | 14.46 |

| 6月11日 23:54:33 | 25.2094° | 183.3940° | 15.49 |

| 7月10日 23:36:08 | 26.4499° | 177.0332° | 15.17 |

| 7月12日 00:29:56 | 29.3084° | 189.4105° | 16.21 |

| 8月8日 23:13:30 | 31.7100° | 170.8284° | 14.79 |

| 8月10日 00:04:29 | 36.8066° | 183.7504° | 15.83 |

| 9月7日 23:32:16 | 46.6461° | 178.0098° | 15.35 |

| 9月9日 00:20:36 | 53.7917° | 191.7968° | 16.38 |

| 10月6日 22:57:10 | 57.4634° | 172.0251° | 14.75 |

| 10月7日 23:48:16 | 64.7296° | 186.3979° | 15.79 |

| 11月4日 22:24:41 | 67.9358° | 165.8180° | 14.04 |

| 11月5日 23:21:41 | 74.1973° | 180.6201° | 15.08 |

| 12月4日 23:04:21 | 80.5820° | 174.5304° | 14.30 |

| 12月6日 00:11:42 | 82.3954° | 189.4918° | 15.35 |

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

- 自作プログラムによる計算です。(使用暦表:JPL-DE440)

- 満月期を太陽黄経差180°=満月瞬時プラスマイナス15°の範囲内としています。

- 満月期にこだわらなければもっと高い月もありますが、太陽に近い場合も含まれてしまうでしょう。

火星が地球に最接近 ― 2025/01/12

昨夜は宵から穏やかに晴れ、ここ数日間悩みの種だった強風も弱まりました。天気は下っていますが夜半までは大丈夫。ということで金星、土星、火星に望遠鏡を向けました。

まず夜半過ぎの火星からご紹介。左画像は12日になって30分ほどすぎた頃に撮影したもの。実は本日が火星の地球最接近日(瞬時は22:32ごろ)ということで、夜の天気は確実にダメそうなので22時間前に撮った次第。「冬にしては良いシーイング」という言葉で形容しきれないほど良く見えました。撮影高度が78°超えだったことも一役買っていたのでしょう。接近日に合わせて良い空に恵まれるのは本当に嬉しい。視直径わずか14.58秒角ながら、キンメリア人の海やエリシウム山、姿を現しつつある大シルチス、大地を覆う薄い雲などが見えます。

今回の接近は数ある地球接近の中では遠い「小接近」になります。なんか「四天王の中では最弱」みたいな言い方だ…。次回2027年2月20日の接近が近年で最も遠く、地球接近の折り返し点です。約10年後の2035年9月11日が次の「大接近」になります。なお火星の衝は16日。しばらくは明るくて見易い状態を保つでしょう。

下A・B画像は11日宵に撮影した金星と土星。かなり悪シーイングでした。金星は10日の東方最大離角時に撮影したかったけれど、晴れているのに暴風で諦めました。まあ一日違いなので半月状態は保たれていますね。土星撮影開始時はまだシーイングが悪かったものの、どうしたことか急速に改善。時々乱れつつも全体的に良像を結んでくれました。わずかにカッシニの間隙も見えます。撮影時の環の傾斜は約3.84°で、着々と薄くなってますね。

火星撮影を終えて10分もしないうちに月が朧になってきました。南西から薄雲がやって来るのが見えます。1時間も過ぎると明瞭な月暈が見え出しました。下C画像は2:30ごろベランダから見た様子。幻月や環天頂アークを期待したけれど氷粒が揃ってなかったようですね。火星は逆行しているので、冬の超大三角のシリウス・プロキオンのラインよりもかなり内側に入ってしまいました。1月17日にはカストル・ポルックスのライン上に火星が並び、今期二回目のみつご座を迎えます(→2024年11月2日記事参照)。

まず夜半過ぎの火星からご紹介。左画像は12日になって30分ほどすぎた頃に撮影したもの。実は本日が火星の地球最接近日(瞬時は22:32ごろ)ということで、夜の天気は確実にダメそうなので22時間前に撮った次第。「冬にしては良いシーイング」という言葉で形容しきれないほど良く見えました。撮影高度が78°超えだったことも一役買っていたのでしょう。接近日に合わせて良い空に恵まれるのは本当に嬉しい。視直径わずか14.58秒角ながら、キンメリア人の海やエリシウム山、姿を現しつつある大シルチス、大地を覆う薄い雲などが見えます。

今回の接近は数ある地球接近の中では遠い「小接近」になります。なんか「四天王の中では最弱」みたいな言い方だ…。次回2027年2月20日の接近が近年で最も遠く、地球接近の折り返し点です。約10年後の2035年9月11日が次の「大接近」になります。なお火星の衝は16日。しばらくは明るくて見易い状態を保つでしょう。

-

【2025年1月16日・衝付近の火星メモ】

- 黄経衝の瞬時:16日 11:38:35 JST

- 赤経衝の瞬時:17日 1:53:23 JST

- 地球最接近:12日 22:32:16 JST、0.642277 AU

- 位相角最小の瞬時:16日 11:00:32 JST、2.5918°

下A・B画像は11日宵に撮影した金星と土星。かなり悪シーイングでした。金星は10日の東方最大離角時に撮影したかったけれど、晴れているのに暴風で諦めました。まあ一日違いなので半月状態は保たれていますね。土星撮影開始時はまだシーイングが悪かったものの、どうしたことか急速に改善。時々乱れつつも全体的に良像を結んでくれました。わずかにカッシニの間隙も見えます。撮影時の環の傾斜は約3.84°で、着々と薄くなってますね。

火星撮影を終えて10分もしないうちに月が朧になってきました。南西から薄雲がやって来るのが見えます。1時間も過ぎると明瞭な月暈が見え出しました。下C画像は2:30ごろベランダから見た様子。幻月や環天頂アークを期待したけれど氷粒が揃ってなかったようですね。火星は逆行しているので、冬の超大三角のシリウス・プロキオンのラインよりもかなり内側に入ってしまいました。1月17日にはカストル・ポルックスのライン上に火星が並び、今期二回目のみつご座を迎えます(→2024年11月2日記事参照)。