金星が赤経内合を迎えました ― 2023/08/12

本日12日6:44ごろ、金星が赤経内合を迎えました。本来の内合(黄経内合)は明日13日20:16ごろ、また地球最接近は14日00:17ごろ(0.288713425AU)です。

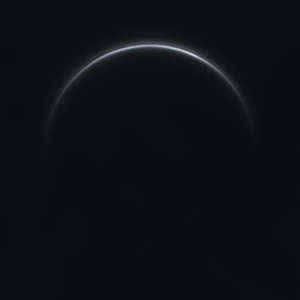

左画像は本日11:50ごろの撮影で、太陽離角は約7.827°、輝面比は約0.906%、視直径は約57.734″。今日も減光フィルターを施したファインダーで楽に見えており、すぐ導入できました。ただし昼時は昨日より雲が多かったため、取得フレームは更に少なくなってしまいました。

画像上方向が天の北方向ですが、良く見ると照らしている太陽の方向が真上よりも左に寄っていることが分かるでしょう。赤経内合を5時間あまり過ぎていますから、太陽よりも金星のほうが西(右)にあるのですね。

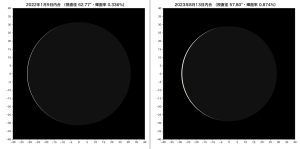

昨日の記事にも書きましたが、今回の内合は5グループのルートのうち太陽の南側に離れた群のひとつです。このため光っている幅が平均的な内合より太っており、これが見やすさ、探しやすさに繋がります。視覚的に分かるよう、21世紀の全ての内合について輝面率(輝面比)を求め、グラフにしたのが右図です。(※ここでは黄経内合に統一しています。)

これを見ると8年ごとに訪れる5グループの系統や、それぞれのグループが時と共に遷移することなどが分かるでしょう。今回の内合は8年前…2015年の内合とそっくりで、8月のお盆のころ暑い思いをして観察したことを思い出します。次回2025年3月の内合は今回より更に離れ(太陽の北側を通過)、輝面比は1.0%を上回ります。色々な内合付近の画像を調べた限りでは、金星大気の円周に沿ってリング状に繋がる現象が容易に見える条件として、輝面率が0.5%を下回る必要があるようです。ですからこれを観察・撮影するには2028年の内合まで待たなくてはいけませんね。ただし太陽から1°も離れていない金星に“安全に”望遠鏡を向ける必要があります。

2023年7月6日記事で同じ「最大光輝」という現象も時期によって光っている面積が随分変わることを示しました。では、同じ「内合」という現象ならどう違うのか、今回よりずっと太陽に近かった去年1月の内合と今回のものとで模式図を描いてみました(左図/金星大気の効果や経度による減光は考慮しない)。

視直径、輝面比ともこんなに違うんですね。光っている部分の幅は最大のところで3倍ほども違います。どうりで今回が探しやすかったわけです。夏の突き抜けるような好天にも助けられました。でも、探しやすいとは言え太陽の近くですから、万にひとつも視野内に太陽光が入ってはいけません。また青空そのものも目には刺激が強いです。私は建物の影に入り、そこから金星を探しました。みなさんはどんな工夫をされましたか?

左画像は本日11:50ごろの撮影で、太陽離角は約7.827°、輝面比は約0.906%、視直径は約57.734″。今日も減光フィルターを施したファインダーで楽に見えており、すぐ導入できました。ただし昼時は昨日より雲が多かったため、取得フレームは更に少なくなってしまいました。

画像上方向が天の北方向ですが、良く見ると照らしている太陽の方向が真上よりも左に寄っていることが分かるでしょう。赤経内合を5時間あまり過ぎていますから、太陽よりも金星のほうが西(右)にあるのですね。

昨日の記事にも書きましたが、今回の内合は5グループのルートのうち太陽の南側に離れた群のひとつです。このため光っている幅が平均的な内合より太っており、これが見やすさ、探しやすさに繋がります。視覚的に分かるよう、21世紀の全ての内合について輝面率(輝面比)を求め、グラフにしたのが右図です。(※ここでは黄経内合に統一しています。)

これを見ると8年ごとに訪れる5グループの系統や、それぞれのグループが時と共に遷移することなどが分かるでしょう。今回の内合は8年前…2015年の内合とそっくりで、8月のお盆のころ暑い思いをして観察したことを思い出します。次回2025年3月の内合は今回より更に離れ(太陽の北側を通過)、輝面比は1.0%を上回ります。色々な内合付近の画像を調べた限りでは、金星大気の円周に沿ってリング状に繋がる現象が容易に見える条件として、輝面率が0.5%を下回る必要があるようです。ですからこれを観察・撮影するには2028年の内合まで待たなくてはいけませんね。ただし太陽から1°も離れていない金星に“安全に”望遠鏡を向ける必要があります。

2023年7月6日記事で同じ「最大光輝」という現象も時期によって光っている面積が随分変わることを示しました。では、同じ「内合」という現象ならどう違うのか、今回よりずっと太陽に近かった去年1月の内合と今回のものとで模式図を描いてみました(左図/金星大気の効果や経度による減光は考慮しない)。

視直径、輝面比ともこんなに違うんですね。光っている部分の幅は最大のところで3倍ほども違います。どうりで今回が探しやすかったわけです。夏の突き抜けるような好天にも助けられました。でも、探しやすいとは言え太陽の近くですから、万にひとつも視野内に太陽光が入ってはいけません。また青空そのものも目には刺激が強いです。私は建物の影に入り、そこから金星を探しました。みなさんはどんな工夫をされましたか?