夕空で月とすばるが接近 ― 2023/04/23

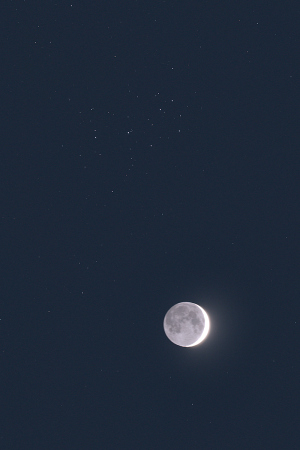

昨夕は日暮れと共に極細月が輝き始めました。すぐそばにはプレアデス星団も煌めいています。暗くなるのを待っていては沈んでしまいますから、所々に湧いている雲を避けつつ薄暮の中で記念撮影(左画像)。

撮影時の月とすばるとの離角は約2.4°。つい先日に金星と並んでいたばかりなのに、月日が経つのは早いもの。そう言えば二日前にこの月が日食を起こしてたんですね。今夕(23日)はこの月と金星が並びます。宵空で次々に繰り広げられる天体ショーにただただ感動するばかり。

シーイングはかなり悪かったけれど、月だけ単独で撮ってみました(下A画像)。22日18:40頃の撮影で、太陽黄経差は約27.71°、撮影高度は約20.96°、月齢は2.23。画像上下方向と月の自転軸方向を揃えてあります。下画像をクリックせずサムネイルを見たとき、「あれ?右下から照らされているように見えるかも…」とお気付きの方、観察眼がすばらしい。

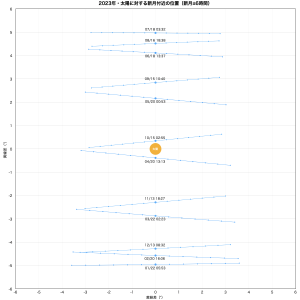

太陽からある程度離れた月は上弦や下弦に代表されるように、満ち欠けとしてはっきり東西の違いが現れます。新月期と満月期はこれに加えて「太陽に対して南北に離れている」ことが目立つのです。下B図は2023年の各新月期に、太陽に対して月がどこを通るか、黄道座標系(太陽を原点とした黄経・黄緯の差)で表したもの。黄経差=0°上の大きな青丸点が新月瞬時、小さな青点は新月瞬時を基点にした1時間ごとの月位置(マイナス6時間からプラス6時間まで)。

二日前に日食を起こした際の月はちょうど右下から左上に向かって黄緯差0°(=ほぼ地球軌道面)を横切ろうとしていますね。(※軌道面を南から北へ通過するポイントは、難しい言葉で「昇交点」と言います。通過は4月20日20:30:33JSTでした。)昨夕の月は二日経って太陽からずいぶん北へ離れたと推測できます。これが「右下から照らされているように見える」一因です。

同じくらいの月齢を撮った2月22日の画像を見ると、右上から照らされているように見えませんか?こちらはまだ昇交点に到達していません(昇交点通過は2023年2月25日03:57:09JST)ので、月に対して太陽は右上にいるのです。もうひとつ、下B図の青線の傾きは新月の度に変化していますね。これは黄道面(黄緯0°の面)に対して新月期における白道面の傾きの変化を示しています。プラスマイナス5°あまりの範囲に過ぎないけれど、1朔望月で南北一回ぶん繰り返しつつ、新月期だけ見ても1年でこんなにずれるのです。これを感じ取れる数少ないチャンスが、新月前後の「月の輝面方向の偏り」なのでした。※念のため書いておくと、白道に対して月の自転軸が垂直ではないため、必ずしも月と太陽の南北関係だけで輝面方向の偏りが決まる訳ではありません。(おまけ:右はピント合わせに使った金星。もうこんなに欠けてます。内合時の1/3.5ほどの視直径ですね。)

夜半をすぎても時おり雲が空を覆っていたけれど、オーストラリアのAndrew Pearceさんがさそり座に8等の明るい新星を見つけたそうなので、晴れ間があったら見てみたいと思っていました。2:30時点でさそり座頭部が完全に見えませんでしたが、晴れると予想して見晴らしよい場所に徒歩移動。

赤緯が-41°より低いため、南中時に見ても私の街からは高度12°程度。現地に着いたときは曇っていましたが、20分ほど待つと晴れ渡り、何とかカメラに収めることができました(右画像)。推定7等中盤でしょうか。更に20分経つとまた雲に覆われました。現地到着すぐにこと座流星群と思われるマイナス等級の流星が見えたのが印象に残りました。

分光によれば古典新星とのこと。一時は7等まで明るくなったそうです。一桁台に到達する新星は少ないので貴重なチャンス。さそり座のしっぽ辺りが見える方は観察してみてください。

撮影時の月とすばるとの離角は約2.4°。つい先日に金星と並んでいたばかりなのに、月日が経つのは早いもの。そう言えば二日前にこの月が日食を起こしてたんですね。今夕(23日)はこの月と金星が並びます。宵空で次々に繰り広げられる天体ショーにただただ感動するばかり。

シーイングはかなり悪かったけれど、月だけ単独で撮ってみました(下A画像)。22日18:40頃の撮影で、太陽黄経差は約27.71°、撮影高度は約20.96°、月齢は2.23。画像上下方向と月の自転軸方向を揃えてあります。下画像をクリックせずサムネイルを見たとき、「あれ?右下から照らされているように見えるかも…」とお気付きの方、観察眼がすばらしい。

太陽からある程度離れた月は上弦や下弦に代表されるように、満ち欠けとしてはっきり東西の違いが現れます。新月期と満月期はこれに加えて「太陽に対して南北に離れている」ことが目立つのです。下B図は2023年の各新月期に、太陽に対して月がどこを通るか、黄道座標系(太陽を原点とした黄経・黄緯の差)で表したもの。黄経差=0°上の大きな青丸点が新月瞬時、小さな青点は新月瞬時を基点にした1時間ごとの月位置(マイナス6時間からプラス6時間まで)。

二日前に日食を起こした際の月はちょうど右下から左上に向かって黄緯差0°(=ほぼ地球軌道面)を横切ろうとしていますね。(※軌道面を南から北へ通過するポイントは、難しい言葉で「昇交点」と言います。通過は4月20日20:30:33JSTでした。)昨夕の月は二日経って太陽からずいぶん北へ離れたと推測できます。これが「右下から照らされているように見える」一因です。

同じくらいの月齢を撮った2月22日の画像を見ると、右上から照らされているように見えませんか?こちらはまだ昇交点に到達していません(昇交点通過は2023年2月25日03:57:09JST)ので、月に対して太陽は右上にいるのです。もうひとつ、下B図の青線の傾きは新月の度に変化していますね。これは黄道面(黄緯0°の面)に対して新月期における白道面の傾きの変化を示しています。プラスマイナス5°あまりの範囲に過ぎないけれど、1朔望月で南北一回ぶん繰り返しつつ、新月期だけ見ても1年でこんなにずれるのです。これを感じ取れる数少ないチャンスが、新月前後の「月の輝面方向の偏り」なのでした。※念のため書いておくと、白道に対して月の自転軸が垂直ではないため、必ずしも月と太陽の南北関係だけで輝面方向の偏りが決まる訳ではありません。(おまけ:右はピント合わせに使った金星。もうこんなに欠けてます。内合時の1/3.5ほどの視直径ですね。)

夜半をすぎても時おり雲が空を覆っていたけれど、オーストラリアのAndrew Pearceさんがさそり座に8等の明るい新星を見つけたそうなので、晴れ間があったら見てみたいと思っていました。2:30時点でさそり座頭部が完全に見えませんでしたが、晴れると予想して見晴らしよい場所に徒歩移動。

赤緯が-41°より低いため、南中時に見ても私の街からは高度12°程度。現地に着いたときは曇っていましたが、20分ほど待つと晴れ渡り、何とかカメラに収めることができました(右画像)。推定7等中盤でしょうか。更に20分経つとまた雲に覆われました。現地到着すぐにこと座流星群と思われるマイナス等級の流星が見えたのが印象に残りました。

分光によれば古典新星とのこと。一時は7等まで明るくなったそうです。一桁台に到達する新星は少ないので貴重なチャンス。さそり座のしっぽ辺りが見える方は観察してみてください。