探査機Lucyの先回りをする・Part2 ― 2022/10/31

昨夜から今朝も良く晴れてくれました。前夜は度重なる雲の通過により小惑星探査機Lucyの目標天体のうちOrusが捕らえられなかったので、夜半から再挑戦。

予想光度が17.1等のOrusは、天気の心配さえなければ我が家の20cm機材で十分撮影できます。実際、左画像のとおり余裕でした。風も無く穏やかで少々透明度が悪かったけれど、それほど結露しなかったことも幸いでした。背景に星が少ないと感じるのですが、ちょうど分子雲が濃いあたりでしょうか?

もう一天体ほど写せる時間がありそうでしたから、LucyのL4目標、明るいほうのLeucus(約18.3等)か、暗いほうのPolymele(約19.1等)にするか迷いました。機材のガイドが近年に無いくらい安定していたため暗いPolymeleに絞り、2.5時間ほど露出を決行。辛くも写し取ることができました(右画像)。

この機材セットで18.5等以下の撮影は難易度が高過ぎ、これまで成功例は片手ほどもありません。偶然のたまものながら、安定した空と機材に感謝。

LucyのL4目標は残りLeucusのみとなりました。これから明るくなるので、天気と相談しながら望遠鏡を向けようと思います。なお高度と光度の条件が合わないため、L5目標のPatroclusは2024年夏以降、その他目標のDonaldjohansonは2024年晩秋以降になる見込みです。果たしてLucyの探査に追いつけるかな!?

参考:

探査機Lucyの先回りをする・Part3(L4達成)(2022/11/02)

探査機Lucyの先回りをする・Part2(2022/10/31)

探査機Lucyの先回りをする(2022/10/30)

予想光度が17.1等のOrusは、天気の心配さえなければ我が家の20cm機材で十分撮影できます。実際、左画像のとおり余裕でした。風も無く穏やかで少々透明度が悪かったけれど、それほど結露しなかったことも幸いでした。背景に星が少ないと感じるのですが、ちょうど分子雲が濃いあたりでしょうか?

もう一天体ほど写せる時間がありそうでしたから、LucyのL4目標、明るいほうのLeucus(約18.3等)か、暗いほうのPolymele(約19.1等)にするか迷いました。機材のガイドが近年に無いくらい安定していたため暗いPolymeleに絞り、2.5時間ほど露出を決行。辛くも写し取ることができました(右画像)。

この機材セットで18.5等以下の撮影は難易度が高過ぎ、これまで成功例は片手ほどもありません。偶然のたまものながら、安定した空と機材に感謝。

LucyのL4目標は残りLeucusのみとなりました。これから明るくなるので、天気と相談しながら望遠鏡を向けようと思います。なお高度と光度の条件が合わないため、L5目標のPatroclusは2024年夏以降、その他目標のDonaldjohansonは2024年晩秋以降になる見込みです。果たしてLucyの探査に追いつけるかな!?

参考:

探査機Lucyの先回りをする・Part3(L4達成)(2022/11/02)

探査機Lucyの先回りをする・Part2(2022/10/31)

探査機Lucyの先回りをする(2022/10/30)

今日の太陽 ― 2022/10/31

2022年の台風23号が発生 ― 2022/10/31

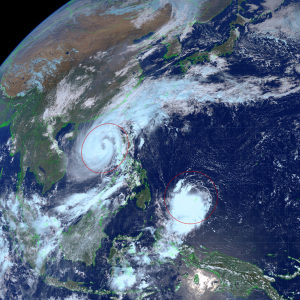

気象庁によりますと、29日3:00からパラオ近くで発生していた熱帯低気圧が、本日12:00に台風23号「バンヤン/BANYAN」になったとのこと。直前の台風22号発生から4日と3時間後、22号はまだ活動中なので現在はダブル台風状態です。

左は台風23号発生時である本日12:00の気象衛星ひまわり画像(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。赤点線が各台風中心の直径1000km円(右が23号)。ナチュラルカラー処理のため、薄水色の雲は活発に上昇した氷粒状態、白やグレイの雲は低層の水粒状態を表します。

23号は西進しており、あまり発達しないまま再び熱帯低気圧にもどる見込みです。それにしても10月最終日に今月五つ目の台風発生とはビックリですね。近年では2007年、2013年、2020年の各10月に6個発生しました。10月発生数平年値は3.4個、10月までの累積発生数は21.9個ですから、今年は平年より若干多いでしょうか。

今夕の月 ― 2022/10/31

今夕も望遠鏡調整がてら、月をぱちり。31日18時頃の撮影で、太陽黄経差は約78.08°、撮影高度は約25.60°、月齢は5.92、画像左右方向を水平にしてあり、弦傾斜は約66.43°。

明日11月1日宵は月面XやLOVEが見える予定ですが、少なくとも関東の多くは雨雲に覆われる予想。せっかくのチャンスなので惜しいですね。とりあえず…明日のことは明日考えましょう。

やはりシーイングは悪いものの、一晩前と比べるとほんの少し高度が上がっただけでも写りがよくなりますね。スミス海や縁の海付近が見やすくなりました。

ところでこのような位相ではリム近くと明暗境界近くとで輝度差が大きすぎ、どちらかを見ようとすると他方を犠牲にしなくてはなりません。たとえば撮ったままの月面を暗い明暗境界に合わせて全体レベルを上げると、右画像のようにリム近くの地形が真っ白になって判別できなくなります。

フィルムを印画紙に焼いていた頃から月面写真に親しんでいた世代なら、自分の手や団扇などを使った「覆い焼き」を駆使して輝度差を克服した経験があるでしょう。自然な仕上げになるまで職人技を究めた方々も、もうかなり高齢になりました。

実は冒頭画像は覆い焼きから着想した画像処理をデジタルで行っています。暗い明暗境界も、明るいリム地形も、無理なく判別できるような輝度にしているのです。デジタル覆い焼きとでも申しましょうか。HDRとはまた違うアプローチですね。

明日11月1日宵は月面XやLOVEが見える予定ですが、少なくとも関東の多くは雨雲に覆われる予想。せっかくのチャンスなので惜しいですね。とりあえず…明日のことは明日考えましょう。

やはりシーイングは悪いものの、一晩前と比べるとほんの少し高度が上がっただけでも写りがよくなりますね。スミス海や縁の海付近が見やすくなりました。

ところでこのような位相ではリム近くと明暗境界近くとで輝度差が大きすぎ、どちらかを見ようとすると他方を犠牲にしなくてはなりません。たとえば撮ったままの月面を暗い明暗境界に合わせて全体レベルを上げると、右画像のようにリム近くの地形が真っ白になって判別できなくなります。

フィルムを印画紙に焼いていた頃から月面写真に親しんでいた世代なら、自分の手や団扇などを使った「覆い焼き」を駆使して輝度差を克服した経験があるでしょう。自然な仕上げになるまで職人技を究めた方々も、もうかなり高齢になりました。

実は冒頭画像は覆い焼きから着想した画像処理をデジタルで行っています。暗い明暗境界も、明るいリム地形も、無理なく判別できるような輝度にしているのです。デジタル覆い焼きとでも申しましょうか。HDRとはまた違うアプローチですね。