もうすぐ土星の環が今年最大に開きます ― 2025/07/04

昨宵は月面X&LOVEディだったのに、1日くすぶっていた雲が夜になっても去りませんでした。仕方ないので早く寝て明け方の土星に賭けようと思い、最後に一度だけ窓を開けたら雲が薄くなってる!?慌てて望遠鏡をセットして撮影。その後は少しずつ回復してきましたが、月は西に低くなり、文字地形もすっかり明るくなってしまったので終了にしました。

左は3日21時ごろの撮影で、太陽黄経差は約97.54°、撮影高度は約26.72°、月齢は8.06。かなりの雲があったためかぶっています。E地形は周りに馴染んでしまって判別し辛いですね。XもLも周囲が明るいです。雲越しでもアペニン山脈はカッコいい。秤動のせいでフンボルト海がとてもよく見えました。

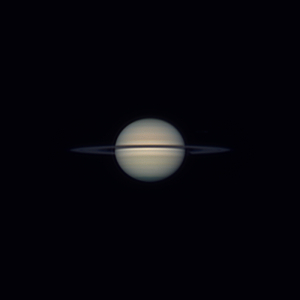

結局軽く仮眠したあとすぐ土星観察。シーイングが抜群に良かったのですが、目に見えない薄雲が流れていて撮影中ずっと光量変化に悩まされました。肉眼での土星も2等星に届かないほど暗く、時々見失います。感度と露光を増やして何とか撮れたものの、好シーイングを活かせなかったのが残念。下A画像は45分近くのデローテーション。

6月28日記事にも書きましたが、四日後の7月7日UT=日本時間8日朝に土星の環が今年いちばん開きます。昨日の天リフ作業配信で山口さんが「暗い状態なのに幅が広い環は貴重」とおっしゃっていました。正にその通りで、一番広く見える今の時期、ぜひ多くの皆さんに観てもらいたいです。(急に変わったりしませんので、前後1週間は楽しめるでしょう。)過去の観測例から推測すると、環から見た太陽高度が4°前後に達する頃にはもう環の明るさが本体並になります(下B図の緑区間)。「暗い筋が横切ってる」ように見えるのは今だけ。次に見ようと思っても15年後ですよ。

左は3日21時ごろの撮影で、太陽黄経差は約97.54°、撮影高度は約26.72°、月齢は8.06。かなりの雲があったためかぶっています。E地形は周りに馴染んでしまって判別し辛いですね。XもLも周囲が明るいです。雲越しでもアペニン山脈はカッコいい。秤動のせいでフンボルト海がとてもよく見えました。

結局軽く仮眠したあとすぐ土星観察。シーイングが抜群に良かったのですが、目に見えない薄雲が流れていて撮影中ずっと光量変化に悩まされました。肉眼での土星も2等星に届かないほど暗く、時々見失います。感度と露光を増やして何とか撮れたものの、好シーイングを活かせなかったのが残念。下A画像は45分近くのデローテーション。

6月28日記事にも書きましたが、四日後の7月7日UT=日本時間8日朝に土星の環が今年いちばん開きます。昨日の天リフ作業配信で山口さんが「暗い状態なのに幅が広い環は貴重」とおっしゃっていました。正にその通りで、一番広く見える今の時期、ぜひ多くの皆さんに観てもらいたいです。(急に変わったりしませんので、前後1週間は楽しめるでしょう。)過去の観測例から推測すると、環から見た太陽高度が4°前後に達する頃にはもう環の明るさが本体並になります(下B図の緑区間)。「暗い筋が横切ってる」ように見えるのは今だけ。次に見ようと思っても15年後ですよ。

次回の「太陽から見た土星傾斜が1°以下、かつ、地球から見て年間最大に開くチャンス」は2039年1月3日明け方。このときは完全に背面照射…つまり太陽が照らす面と反対側を地球から見る位置関係になります。おそらく今期よりも環が見えない…もしかしたら真っ暗になってしまうと思われます。夜明け前のとても見やすい位置なので、長生きしたみなさんは楽しんでくださいね。(今期および来期の背面照射については2025年4月24日記事を参照。)

今日の太陽とハロ現象、昼間の月と金星 ― 2025/06/22

昨夜から今朝は曇り+やや強い風。明け方の薄明時になってようやく雲が切れ、細くなった月と金星、カペラが見えました。朝からは快晴ですが風が強く、8m/sを越える熱風が吹きつけています。気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は759、真夏日地点数は481、猛暑日地点数は45、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの37.3度。

左は13:20過ぎの太陽。中央左下、活動領域14117・14118のプラージュが明るいですが、一昨日のXクラスフレア以来X線フラックスは落ち着いてます。左上からのダークフィラメントはやっと終わりが見えましたね。いったい何kmあるのだろう…?左端には結構な幅のプロミネンスも見えてきました。

明け方に月と金星が並んで見えたということは、日中に月が見つけられれば金星も探せるということ。さっそく昼前に探してみました。両方とも肉眼であっさり見えました(右画像は11:20ごろ撮影)。今後も7月21・22日、8月20日、9月19日…と毎月チャンスがあります。ただしどんどん太陽に近くなり、月も細身になるため、9月以降は探しにくくなるでしょう。安全な観察のため、太陽が隠れる日影で探してくださいね。

【夕方追記】18時台、低くなった太陽の左側に弱い幻日が出ていました。右は雲が厚くて見えませんでした。

左は13:20過ぎの太陽。中央左下、活動領域14117・14118のプラージュが明るいですが、一昨日のXクラスフレア以来X線フラックスは落ち着いてます。左上からのダークフィラメントはやっと終わりが見えましたね。いったい何kmあるのだろう…?左端には結構な幅のプロミネンスも見えてきました。

明け方に月と金星が並んで見えたということは、日中に月が見つけられれば金星も探せるということ。さっそく昼前に探してみました。両方とも肉眼であっさり見えました(右画像は11:20ごろ撮影)。今後も7月21・22日、8月20日、9月19日…と毎月チャンスがあります。ただしどんどん太陽に近くなり、月も細身になるため、9月以降は探しにくくなるでしょう。安全な観察のため、太陽が隠れる日影で探してくださいね。

【夕方追記】18時台、低くなった太陽の左側に弱い幻日が出ていました。右は雲が厚くて見えませんでした。

近年で最低高度の満月とStandstill ― 2025/06/12

昨年12月に「近年稀に見る最高高度の満月」を紹介してから約半年が過ぎました(→2024年12月11日記事、および2024年12月16日記事を参照)。昨夜の満月はなんと「近年稀に見る最低高度」。続け様に起きたのは偶然ではなく、日食の半月後に月食が月軌道面の反対側で起こりやすいように、最高高度と最低高度の満月も月軌道面の反対側でペアになっているからです。天体の軌道傾向は短期間ですぐ変わるものではありませんからね。一年前の2024年6月の満月も今回並に低高度でしたから、低・高・低と一年かけて同じ傾向だったことが分かるでしょう。

生憎の梅雨空で当地・茨城県南部からは実物が全く見えませんでした。残念。左画像は2024年12月15日夜半前の最高高度満月、右下図は日本経緯度原点において満月期における南中高度の年間最低値200年分を図化したもの。また最高高度の記事に倣い、1950-2050年の100年間で南中高度が低い満月期の月・トップ15(ワースト15?)を国内五ケ所で調べたデータを記事末表に掲載しました。ぜひ観察にご活用ください。次回このような低高度になるのは2042-2044年の6-7月期ですね。観察地によって南中時刻が異なるため、順位に少し変動がありますからご注意を。

今回の最低高度満月についていくつか見かけたニュースやSNSのなかで、ストロベリームーンを紹介したCNNニュースが意外に深いところを突いていました(日本語版リンク・英語版リンク)。引用しつつ、今回何が起こっていたか解説を試みます。

ニュースではこの満月時に「停滞」が起こり、長期的には「大停滞」だったため北半球から見た満月が最も低くなったとあります。なんのこっちゃ?と英語版を読むと、停滞とは「Standstill」の訳でした。こりゃまた日本語化が困難な言葉ですね。残念ながら天文学辞典にも掲載されていませんが、国立天文台の暦wikiの一角にちょっと触れられていました。また英語版Wikipediaではがっつり語られています。

天文学的に語弊があるかも知れませんが、Standstillに近いイメージなのは「至点」です。ふたつの軌道面AとBが角度を成して交わっている場合、Aから見たBとの位置関係にAを横切るふたつの点(交点)およびAから最も離れるふたつの点(至点)を定めることができます。Aが天の赤道面、Bが黄道面の場合、交点は春分点と秋分点、至点は夏至点と冬至点と呼ばれるのはご存知でしょう。交点は天体移動方向によって昇交点・降交点と呼ばれることもあります。Aの座標系で測った至点の“緯度”は軌道面が交差する角(軌道傾斜角)に一致します。夏至点・冬至点の赤緯はおおよそプラスマイナス23.4°(=黄道傾斜角)でしたね。これが原因で地上から見た太陽の出没方位角にブレ幅が生まれます。南中高度のブレ幅も然り。軌道が楕円ならアナレンマができる原因でもあります。

地上から見た日出没方位は、東西方向に対して北上と南下を行ったり来たりするように見え、最北(夏至付近)と最南(冬至付近)でいったん『立ち止まって』方向を変えます。この立ち止まりこそ正に『Standstill』であり、至点緯度がゼロでない限り生じてしまう現象です。月のStandstillは、至点のニュアンスを活かした「Lunistice」という別名もあります。(※太陽の至点はSolsticeですね。)当然、約5.145°で交差する黄道と白道でも交点と至点を定めることができ、ブレ幅やStandstillも同じことが言えます。ただし月のStandstillを考える場合は、最終的に赤道座標系や地平座標系に揃える必要がありますからご注意を。

ではニュースにあった「大停滞」とは何でしょうか?これは三つの軌道が組み合わさることで起こります。

下図は実際の月のStandstillを200年間計算したもの。赤緯が最北になるケースと、赤緯最南のケースを別々に図化しました。昨年12月の最大高度満月、および昨夜の最低高度満月は「Major Standstillの時期に1年周期の満月最北/最南のタイミングが重なり、北半球では最も高い/低い満月になった」ということでした。本来は更に変換して方位角に置き換えて考える必要がありますが、混乱を避けるため赤緯のグラフのみに留めました。ご容赦を。(※赤緯の南北はそのまま方位角の南北に反映されます。)なおこの図に見られる大きな波の周期はお馴染み約18.6年。この周期は記事末表からも推測できるでしょう。グラフからMajor Standstillの時期は数年程度は続くと読み取れますから、今年見えなかった方も今後数年内の「6-7月期・最低高度満月」や「12-1月期・最高高度満月」に期待してくださいね。

生憎の梅雨空で当地・茨城県南部からは実物が全く見えませんでした。残念。左画像は2024年12月15日夜半前の最高高度満月、右下図は日本経緯度原点において満月期における南中高度の年間最低値200年分を図化したもの。また最高高度の記事に倣い、1950-2050年の100年間で南中高度が低い満月期の月・トップ15(ワースト15?)を国内五ケ所で調べたデータを記事末表に掲載しました。ぜひ観察にご活用ください。次回このような低高度になるのは2042-2044年の6-7月期ですね。観察地によって南中時刻が異なるため、順位に少し変動がありますからご注意を。

今回の最低高度満月についていくつか見かけたニュースやSNSのなかで、ストロベリームーンを紹介したCNNニュースが意外に深いところを突いていました(日本語版リンク・英語版リンク)。引用しつつ、今回何が起こっていたか解説を試みます。

ニュースではこの満月時に「停滞」が起こり、長期的には「大停滞」だったため北半球から見た満月が最も低くなったとあります。なんのこっちゃ?と英語版を読むと、停滞とは「Standstill」の訳でした。こりゃまた日本語化が困難な言葉ですね。残念ながら天文学辞典にも掲載されていませんが、国立天文台の暦wikiの一角にちょっと触れられていました。また英語版Wikipediaではがっつり語られています。

天文学的に語弊があるかも知れませんが、Standstillに近いイメージなのは「至点」です。ふたつの軌道面AとBが角度を成して交わっている場合、Aから見たBとの位置関係にAを横切るふたつの点(交点)およびAから最も離れるふたつの点(至点)を定めることができます。Aが天の赤道面、Bが黄道面の場合、交点は春分点と秋分点、至点は夏至点と冬至点と呼ばれるのはご存知でしょう。交点は天体移動方向によって昇交点・降交点と呼ばれることもあります。Aの座標系で測った至点の“緯度”は軌道面が交差する角(軌道傾斜角)に一致します。夏至点・冬至点の赤緯はおおよそプラスマイナス23.4°(=黄道傾斜角)でしたね。これが原因で地上から見た太陽の出没方位角にブレ幅が生まれます。南中高度のブレ幅も然り。軌道が楕円ならアナレンマができる原因でもあります。

地上から見た日出没方位は、東西方向に対して北上と南下を行ったり来たりするように見え、最北(夏至付近)と最南(冬至付近)でいったん『立ち止まって』方向を変えます。この立ち止まりこそ正に『Standstill』であり、至点緯度がゼロでない限り生じてしまう現象です。月のStandstillは、至点のニュアンスを活かした「Lunistice」という別名もあります。(※太陽の至点はSolsticeですね。)当然、約5.145°で交差する黄道と白道でも交点と至点を定めることができ、ブレ幅やStandstillも同じことが言えます。ただし月のStandstillを考える場合は、最終的に赤道座標系や地平座標系に揃える必要がありますからご注意を。

ではニュースにあった「大停滞」とは何でしょうか?これは三つの軌道が組み合わさることで起こります。

BはAに対してプラスマイナス10のブレ幅がある。CはBに対してプラスマイナス3のブレ幅がある。このときCはAに対してどれくらいの値の幅になるか?

この問題を解くのは簡単でしょう。なんだか二重振り子みたいな…。Aを天の赤道、Bを黄道、Cを白道、ブレ幅はそれぞれ23.4°と5.145°に置き換えれば、月の赤緯がどんな範囲に収まるかが分かり、月出没や南中高度のブレ幅の見当がつきます。夏至のころ黄道上の天体赤緯はマイナス側に大きく離れますから、この時期に白道上の天体の赤緯がマイナス側に大きくなれば、合成された赤緯が更に小さくなります。このように二つのサイクルが強めあう方向に働いて「極大のなかの極大」になるケースを『Major Standstill』、打ち消しあってしまう「極大のなかの極小」になるケースは『Minor Standstill』と言います。「ラスボス」と「四天王の中でも最弱」との違いみたいな…?冬至点で白道上の天体赤緯がプラスに振り切る場合も符号がプラスのMajor Standstillですね。要するに、太陽のStandstillは経年変化がほとんどありませんが、月の場合は白道のブレ幅が増減され、結構大きな変化があるということです。下図は実際の月のStandstillを200年間計算したもの。赤緯が最北になるケースと、赤緯最南のケースを別々に図化しました。昨年12月の最大高度満月、および昨夜の最低高度満月は「Major Standstillの時期に1年周期の満月最北/最南のタイミングが重なり、北半球では最も高い/低い満月になった」ということでした。本来は更に変換して方位角に置き換えて考える必要がありますが、混乱を避けるため赤緯のグラフのみに留めました。ご容赦を。(※赤緯の南北はそのまま方位角の南北に反映されます。)なおこの図に見られる大きな波の周期はお馴染み約18.6年。この周期は記事末表からも推測できるでしょう。グラフからMajor Standstillの時期は数年程度は続くと読み取れますから、今年見えなかった方も今後数年内の「6-7月期・最低高度満月」や「12-1月期・最高高度満月」に期待してくださいね。

【南中高度が低い満月期の月・トップ15/1950-2050年】

| 日本経緯度原点(東京) | |||

|---|---|---|---|

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

| 1987年6月13日 00:29:05 | 25.0060 ° | 191.0085 ° | 16.01 |

| 2006年6月13日 00:31:23 | 25.0490 ° | 191.4803 ° | 16.42 |

| 1950年6月29日 23:31:09 | 25.0510 ° | 176.8732 ° | 13.94 |

| 1968年6月12日 00:30:35 | 25.0992 ° | 191.4086 ° | 15.33 |

| 2043年6月22日 23:44:09 | 25.1011 ° | 180.1835 ° | 15.17 |

| 1969年6月29日 23:30:35 | 25.1047 ° | 176.6728 ° | 14.64 |

| 1951年6月19日 23:47:26 | 25.1465 ° | 181.3167 ° | 14.92 |

| 2025年6月11日 23:54:33 | 25.2094 ° | 183.3940 ° | 15.49 |

| 2007年6月29日 22:52:16 | 25.2931 ° | 168.1887 ° | 14.44 |

| 2005年6月23日 00:12:23 | 25.3088 ° | 186.4378 ° | 15.72 |

| 1988年6月29日 23:32:36 | 25.3243 ° | 177.0664 ° | 15.22 |

| 2024年6月21日 23:17:27 | 25.3470 ° | 174.3314 ° | 15.07 |

| 2044年6月12日 00:29:21 | 25.3534 ° | 191.0318 ° | 15.49 |

| 1970年6月19日 23:47:50 | 25.3885 ° | 181.3275 ° | 15.52 |

| 2042年7月2日 23:04:47 | 25.4102 ° | 170.6509 ° | 14.76 |

| 札幌 | |||

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

| 1987年6月13日 00:22:21 | 17.5518 ° | 190.9422 ° | 16.01 |

| 1950年6月29日 23:24:26 | 17.5954 ° | 176.8088 ° | 13.94 |

| 2006年6月13日 00:24:41 | 17.5955 ° | 191.4200 ° | 16.42 |

| 1968年6月12日 00:23:51 | 17.6457 ° | 191.3426 ° | 15.33 |

| 1969年6月29日 23:23:51 | 17.6470 ° | 176.6056 ° | 14.64 |

| 2043年6月22日 23:37:29 | 17.6518 ° | 180.1314 ° | 15.17 |

| 1951年6月19日 23:40:42 | 17.6911 ° | 181.2494 ° | 14.92 |

| 2025年6月11日 23:47:53 | 17.7625 ° | 183.3413 ° | 15.49 |

| 2007年6月29日 22:45:36 | 17.8435 ° | 168.1344 ° | 14.44 |

| 2005年6月23日 00:05:39 | 17.8516 ° | 186.3719 ° | 15.72 |

| 1988年6月29日 23:25:53 | 17.8666 ° | 177.0037 ° | 15.22 |

| 2024年6月23日 00:10:40 | 17.8984 ° | 187.4324 ° | 16.11 |

| 2044年6月12日 00:22:41 | 17.9021 ° | 190.9814 ° | 15.49 |

| 1970年6月19日 23:41:07 | 17.9329 ° | 181.2640 ° | 15.51 |

| 2042年7月2日 22:58:06 | 17.9601 ° | 170.5938 ° | 14.76 |

| 大阪 | |||

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

| 1987年6月13日 00:46:45 | 25.9867 ° | 191.1828 ° | 16.02 |

| 2006年6月13日 00:49:00 | 26.0326 ° | 191.6386 ° | 16.43 |

| 1950年6月29日 23:48:49 | 26.0368 ° | 177.0425 ° | 13.96 |

| 1968年6月12日 00:48:15 | 26.0778 ° | 191.5818 ° | 15.35 |

| 2043年6月23日 00:01:39 | 26.0804 ° | 180.3206 ° | 15.19 |

| 1969年6月29日 23:48:16 | 26.0935 ° | 176.8494 ° | 14.65 |

| 1951年6月20日 00:05:07 | 26.1288 ° | 181.4935 ° | 14.93 |

| 2025年7月9日 22:58:50 | 26.1394 ° | 165.0262 ° | 14.14 |

| 2007年6月29日 23:09:48 | 26.2704 ° | 168.3315 ° | 14.46 |

| 2005年6月23日 00:30:03 | 26.2960 ° | 186.6111 ° | 15.73 |

| 2024年6月21日 23:35:02 | 26.3151 ° | 174.4838 ° | 15.08 |

| 1988年6月29日 23:50:14 | 26.3156 ° | 177.2313 ° | 15.23 |

| 2044年6月12日 00:46:50 | 26.3384 ° | 191.1644 ° | 15.50 |

| 1970年6月20日 00:05:29 | 26.3731 ° | 181.4944 ° | 15.53 |

| 2042年7月2日 23:22:21 | 26.3855 ° | 170.8009 ° | 14.77 |

| 福岡 | |||

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

| 1987年6月13日 01:08:07 | 27.0771 ° | 191.3933 ° | 16.04 |

| 2006年6月13日 01:10:16 | 27.1264 ° | 191.8299 ° | 16.45 |

| 1950年6月30日 00:10:09 | 27.1333 ° | 177.2469 ° | 13.97 |

| 1968年6月12日 01:09:37 | 27.1655 ° | 191.7912 ° | 15.36 |

| 2043年6月23日 00:22:49 | 27.1690 ° | 180.4863 ° | 15.20 |

| 1969年6月30日 00:09:39 | 27.1936 ° | 177.0629 ° | 14.67 |

| 1951年6月20日 00:26:30 | 27.2210 ° | 181.7071 ° | 14.95 |

| 2025年7月9日 23:20:01 | 27.2342 ° | 165.1967 ° | 14.16 |

| 2007年6月29日 23:31:00 | 27.3565 ° | 168.5041 ° | 14.47 |

| 2024年6月21日 23:56:16 | 27.3902 ° | 174.6680 ° | 15.10 |

| 2005年6月23日 00:51:25 | 27.3942 ° | 186.8204 ° | 15.75 |

| 1988年6月30日 00:11:32 | 27.4187 ° | 177.4306 ° | 15.25 |

| 2044年6月12日 01:07:58 | 27.4339 ° | 191.3246 ° | 15.52 |

| 1970年6月20日 00:26:48 | 27.4681 ° | 181.6961 ° | 15.55 |

| 2042年7月2日 23:43:35 | 27.4693 ° | 170.9823 ° | 14.79 |

| 那覇 | |||

| 南中日時(JST) | 高度 | 太陽黄経差 | 月齢 |

| 1987年6月13日 01:19:35 | 34.5403 ° | 191.5063 ° | 16.05 |

| 2006年6月13日 01:21:41 | 34.5889 ° | 191.9326 ° | 16.46 |

| 1950年6月30日 00:21:36 | 34.5991 ° | 177.3567 ° | 13.98 |

| 2043年6月23日 00:34:10 | 34.6248 ° | 180.5752 ° | 15.21 |

| 1968年6月12日 01:21:04 | 34.6274 ° | 191.9035 ° | 15.37 |

| 1969年6月30日 00:21:07 | 34.6627 ° | 177.1775 ° | 14.68 |

| 1951年6月20日 00:37:58 | 34.6860 ° | 181.8217 ° | 14.96 |

| 2025年7月9日 23:31:23 | 34.6943 ° | 165.2883 ° | 14.17 |

| 2007年6月29日 23:42:22 | 34.8124 ° | 168.5968 ° | 14.48 |

| 2024年6月22日 00:07:40 | 34.8421 ° | 174.7669 ° | 15.10 |

| 2005年6月23日 01:02:52 | 34.8621 ° | 186.9327 ° | 15.76 |

| 1988年6月30日 00:22:59 | 34.8878 ° | 177.5375 ° | 15.26 |

| 2044年6月12日 01:19:19 | 34.8931 ° | 191.4106 ° | 15.53 |

| 2042年7月2日 23:54:59 | 34.9256 ° | 171.0796 ° | 14.80 |

| 1970年6月20日 00:38:15 | 34.9334 ° | 181.8043 ° | 15.55 |

- 自作プログラムによる計算です。(使用暦表:JPL-DE440)

- 満月期を太陽黄経差180°プラスマイナス15°の範囲内としています。

- 満月期にこだわらなければもっと低い月もあります。

HAKUTOが降り立てなかった氷の海 ― 2025/06/06

昨夕から夜半まで晴れの予報でした。珍しく月が見える時間帯の晴れ間だったので、HAKUTO再挑戦に併せて望遠鏡を向けてみました。

雲は無いものの生憎昼間の風が残っており、望遠鏡が揺さぶられました。それがなかったとしてもシーイングが初冬並に悪く残念。それでも月を見るのがとても久しぶりでアドレナリン出まくりでした。

左画像はHAKUTOが目指していた氷の海付近(プラトーの右上)。翌朝の報道で失敗したことを知り残念な思いですが、ひとつひとつの失敗を糧に次の目標に取り組むしかありません。

南西に少し傾いたころ全景も撮ってみました。右画像は5日21:30頃の撮影で、太陽黄経差は約116.24°、撮影高度は約37.89°、月齢は9.39。宵よりもシーイングが悪化、天気がゆっくり下っているのが分かりました。欠け際は見所がたくさんですね。

左画像はHAKUTOランディングポイントのほか何ヶ所か撮影したうちの一枚。アペニン山脈はすっかり明るく、コペルニクスはちょうど夜明けです。すぐ上にあるQuincunx(→2024年3月20日記事参照)は少し遅過ぎ、サイコロの5の目よりもたくさんの点が見えてしまっていました。

ティコやマギヌス、クラビウスなどが朝を迎えた南部もなかなか素晴らしい。もうちょっとシーイングが良ければなぁ…。

夜半に月が沈む頃にはもう空が薄雲に覆われ、その後は★も全く見えなくなりました。

雲は無いものの生憎昼間の風が残っており、望遠鏡が揺さぶられました。それがなかったとしてもシーイングが初冬並に悪く残念。それでも月を見るのがとても久しぶりでアドレナリン出まくりでした。

左画像はHAKUTOが目指していた氷の海付近(プラトーの右上)。翌朝の報道で失敗したことを知り残念な思いですが、ひとつひとつの失敗を糧に次の目標に取り組むしかありません。

南西に少し傾いたころ全景も撮ってみました。右画像は5日21:30頃の撮影で、太陽黄経差は約116.24°、撮影高度は約37.89°、月齢は9.39。宵よりもシーイングが悪化、天気がゆっくり下っているのが分かりました。欠け際は見所がたくさんですね。

左画像はHAKUTOランディングポイントのほか何ヶ所か撮影したうちの一枚。アペニン山脈はすっかり明るく、コペルニクスはちょうど夜明けです。すぐ上にあるQuincunx(→2024年3月20日記事参照)は少し遅過ぎ、サイコロの5の目よりもたくさんの点が見えてしまっていました。

ティコやマギヌス、クラビウスなどが朝を迎えた南部もなかなか素晴らしい。もうちょっとシーイングが良ければなぁ…。

夜半に月が沈む頃にはもう空が薄雲に覆われ、その後は★も全く見えなくなりました。