紫金山・ATLAS彗星が明け方に見えてきた(南半球) ― 2024/09/14

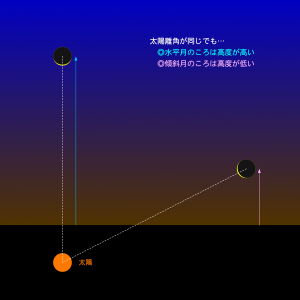

Spaceweather.comに、12日朝の低空でとらえた紫金山・ATLAS彗星(C/2023 A3)の姿が掲載されました。オーストラリアのMichael Mattiazzoさんによるものです。南半球では北半球より一週間ほど早く見え始まると考えていたので、全くその通りになりました。南緯30°から40°あたりでは太陽のほぼ真上に離れてゆくため、太陽離角が同じでも他の地域よりいち早く薄明から脱するのです。(※水平月が見やすいのと同じ理屈です→右下図参照。)来週末には日本でも観測例が出てくるでしょう。ふふふ、楽しみ。

画像には明るい薄明中でありながら、はっきりした頭部が写っています。淡い尾も上方に伸びていますね。周囲の明るさでコマ直径がかなり削られているため全光度が正しく推し量れませんが、4、5等級くらいになってる感じです。約一ヶ月前に太陽観測衛星STEREOが偶然とらえた像の等級とも連続しています。連続してるって事が重要!COBSの観測データを引用し、光度曲線と観測データをプロットしたのが左上図。観測が減ってきた7月以降も光度曲線にうまく乗っています。

赤線で示した近日点通過(9月27.73日UT)前後は極めて急角度の光度変化で、動向が読めません。CBET 5445ではJ. N. Marcusさんによるコマ光散乱モデルが紹介され、「近日点通過後も状態が保つなら10月5-13日は0等級、10月7-11日は-2等級、10月8-10日は-3等級、10月9.4日頃に-4等級を超えるピーク」という予報なんだそうです。夢の見過ぎじゃないかとも感じるけれど、良い意味でも悪い意味でも予想を裏切ってきたのが彗星の世界。どう転ぶか分かりません。

地球最接近は10月13日0:11JSTごろ(約0.47242AU)。さすがに真夜中には見えないけれど、前日の宵空低空に見えていると思います。近日点通過後も元気で生き延びて欲しいですね。

画像には明るい薄明中でありながら、はっきりした頭部が写っています。淡い尾も上方に伸びていますね。周囲の明るさでコマ直径がかなり削られているため全光度が正しく推し量れませんが、4、5等級くらいになってる感じです。約一ヶ月前に太陽観測衛星STEREOが偶然とらえた像の等級とも連続しています。連続してるって事が重要!COBSの観測データを引用し、光度曲線と観測データをプロットしたのが左上図。観測が減ってきた7月以降も光度曲線にうまく乗っています。

赤線で示した近日点通過(9月27.73日UT)前後は極めて急角度の光度変化で、動向が読めません。CBET 5445ではJ. N. Marcusさんによるコマ光散乱モデルが紹介され、「近日点通過後も状態が保つなら10月5-13日は0等級、10月7-11日は-2等級、10月8-10日は-3等級、10月9.4日頃に-4等級を超えるピーク」という予報なんだそうです。夢の見過ぎじゃないかとも感じるけれど、良い意味でも悪い意味でも予想を裏切ってきたのが彗星の世界。どう転ぶか分かりません。

地球最接近は10月13日0:11JSTごろ(約0.47242AU)。さすがに真夜中には見えないけれど、前日の宵空低空に見えていると思います。近日点通過後も元気で生き延びて欲しいですね。