チャンドラヤーン3号の着陸位置を測る ― 2023/09/08

8月14日に打ち上げられたインドの月探査機チャンドラヤーン3号。8月23日21:30JSTごろには月面に探査機を着陸させ、更に搭載していたローバーを走らせることにも成功しました。着陸地点はもう夜側になってしまったため、探査機はスリープモードに移行したとのこと。半月経ったら太陽が当たり始め発電ができるようになりますので、再活動できるか試すのだそうです。

ところで9月6日付のNASAニュースにLRO(the Lunar Reconnaissance Orbiter)の撮影画像からチャンドラヤーン3号の着陸地点を特定したという記事が出ていました。2km四方未満の狭い範囲を写した画像に、着陸船とその影が小さく映っています(下F画像/NASAニュースから引用)。本当にすごい時代になったものですね。おおよその位置は2023年8月24日記事に書いた通りですが、正確な位置の発表は初めてではないかと思います。ただ、調べた限りでは緯度経度が発表になっていませんでした。

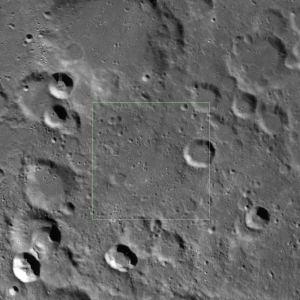

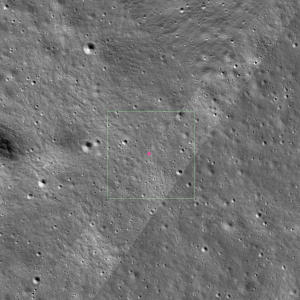

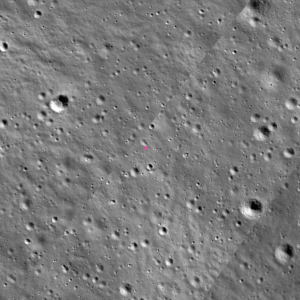

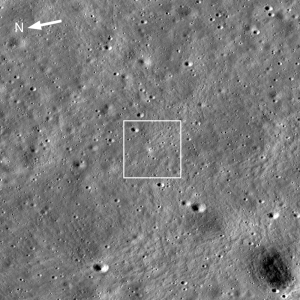

そこでNASA発表の下F画像からできるだけ正確な緯度経度を測れないかやってみました。画像はこの1枚だけ。あまりに狭い範囲なので特定が難いと思ったのですが、20分くらいで見つけ出せました。記事冒頭画像をスタートとして、下画像をAからEまで順に辿ってみてください。それぞれの画像に描いた緑矩形をズームしたものが次の画像になってます。(各画像はACTサイトによるキャプチャです。)なおF画像は月面に対して斜めから撮ったまま正規化されていないのでパースが付いており、その他の画像と向きや影の付き方も異なりますのでご注意。

計画段階の着陸予定地は南緯69.367621°、東経32.348126°でしたが、実際に着陸した位置と考えられる位置(画像D・Eのピンクマーカー)は南緯69.37345°、東経32.31325°付近(測定誤差最大10m程度)に着陸したようです。計算すると413mほどずれましたが、これは「寸分たがわない」と言ってもいいくらいの精度なのでしょうね。イチローのレーザービーム返球より正確かも知れません。日本の月着陸実証機SLIMの精度も楽しみです。

ところで9月6日付のNASAニュースにLRO(the Lunar Reconnaissance Orbiter)の撮影画像からチャンドラヤーン3号の着陸地点を特定したという記事が出ていました。2km四方未満の狭い範囲を写した画像に、着陸船とその影が小さく映っています(下F画像/NASAニュースから引用)。本当にすごい時代になったものですね。おおよその位置は2023年8月24日記事に書いた通りですが、正確な位置の発表は初めてではないかと思います。ただ、調べた限りでは緯度経度が発表になっていませんでした。

そこでNASA発表の下F画像からできるだけ正確な緯度経度を測れないかやってみました。画像はこの1枚だけ。あまりに狭い範囲なので特定が難いと思ったのですが、20分くらいで見つけ出せました。記事冒頭画像をスタートとして、下画像をAからEまで順に辿ってみてください。それぞれの画像に描いた緑矩形をズームしたものが次の画像になってます。(各画像はACTサイトによるキャプチャです。)なおF画像は月面に対して斜めから撮ったまま正規化されていないのでパースが付いており、その他の画像と向きや影の付き方も異なりますのでご注意。

計画段階の着陸予定地は南緯69.367621°、東経32.348126°でしたが、実際に着陸した位置と考えられる位置(画像D・Eのピンクマーカー)は南緯69.37345°、東経32.31325°付近(測定誤差最大10m程度)に着陸したようです。計算すると413mほどずれましたが、これは「寸分たがわない」と言ってもいいくらいの精度なのでしょうね。イチローのレーザービーム返球より正確かも知れません。日本の月着陸実証機SLIMの精度も楽しみです。

線状降水帯の表示が遅れた? ― 2023/09/08

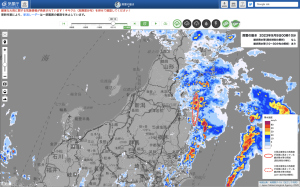

今日は台風13号の影響が関東に及び、当地・茨城やお隣の千葉で大雨警報や土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、竜巻注意情報などオンパレードでした。また両県とも線状降水帯が発生し、夕方18時現在も発生が続いています。

左は気象庁サイトからの引用で、千葉県に線状降水帯が発生し始めた9:50の降水ナウキャスト。破線で描かれているため、正確には「発生中」ではなく「間もなく発生見込み」の意味ですが、これだけ降ってるので差は無いでしょう。

ただ、この情報で不可解なことが起こり、いぶかしく感じたので書き留めておきます。気付いた人は少ないと思いますが、これ、11時頃に巻き戻して確認した画面なのです。実は約1時間前の10時ごろ確認したときは線状降水帯の線など出ていなくて、少なくとも10時までは千葉県で発生していないと認識していました。右下図は10時ごろ見たときの9:50のナウキャスト。赤線は描かれていませんね。降雨パターンはピッタリ一致しているので、左上図とは赤線以外の違いがありません。

いつ切り替わったのか今となっては確かめようも無いですが、追い炊きならぬ「追い発表」を時間を遡って行う意味はあるのでしょうか?常時最新解析に入れ替えるという点で考えるならおかしなことではないけれど、そもそもこれは国民への注意喚起が主たる目的であるはず。そうであれば、「やっぱり線状降水帯が出てました。表示が遅れてスミマセン…」という状況が一瞬でも起こってしまったのはマズイんじゃないかと感じた次第。とっくに過ぎてしまった過去情報を修正しても、必死に防災行動してる人は過去情報なんて見返す余裕ないから、何のための赤点線(先行解析)かわかりませんね。後から指摘されないよう言い訳とか世間体のため?

他にも改善して欲しいところ、例えば注意喚起文やお知らせを左上に書き足してしまうと、肝心の地図表示欄がどんどん狭くなって見づらいとか、凡例の文字が多過ぎ&細か過ぎとか、色々要望はあります。不具合ではなく設計者や運用者の何らかの意図があるんだと思いますが、多くの人に的確に伝わるよう改善して欲しいなと願います。

【追記】

夜中過ぎ、日付が9日に変わった直後には上記と逆のことが起こりました。下A図は0:19に確認した「9日0:10ナウキャスト」、下B図は2:02の確認です。全く同じ時刻でありながら、線状降水帯がある状態から無い状態へ切り替わっていました。少なくとも「9日0:15」まで同様でした。この場合「実はもう降水帯が消えていた」ということなので上記よりマシなのかも知れませんが、正確な天気情報を伝えていない点は同じで、どうにも納得できませんね。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

左は気象庁サイトからの引用で、千葉県に線状降水帯が発生し始めた9:50の降水ナウキャスト。破線で描かれているため、正確には「発生中」ではなく「間もなく発生見込み」の意味ですが、これだけ降ってるので差は無いでしょう。

ただ、この情報で不可解なことが起こり、いぶかしく感じたので書き留めておきます。気付いた人は少ないと思いますが、これ、11時頃に巻き戻して確認した画面なのです。実は約1時間前の10時ごろ確認したときは線状降水帯の線など出ていなくて、少なくとも10時までは千葉県で発生していないと認識していました。右下図は10時ごろ見たときの9:50のナウキャスト。赤線は描かれていませんね。降雨パターンはピッタリ一致しているので、左上図とは赤線以外の違いがありません。

いつ切り替わったのか今となっては確かめようも無いですが、追い炊きならぬ「追い発表」を時間を遡って行う意味はあるのでしょうか?常時最新解析に入れ替えるという点で考えるならおかしなことではないけれど、そもそもこれは国民への注意喚起が主たる目的であるはず。そうであれば、「やっぱり線状降水帯が出てました。表示が遅れてスミマセン…」という状況が一瞬でも起こってしまったのはマズイんじゃないかと感じた次第。とっくに過ぎてしまった過去情報を修正しても、必死に防災行動してる人は過去情報なんて見返す余裕ないから、何のための赤点線(先行解析)かわかりませんね。後から指摘されないよう言い訳とか世間体のため?

他にも改善して欲しいところ、例えば注意喚起文やお知らせを左上に書き足してしまうと、肝心の地図表示欄がどんどん狭くなって見づらいとか、凡例の文字が多過ぎ&細か過ぎとか、色々要望はあります。不具合ではなく設計者や運用者の何らかの意図があるんだと思いますが、多くの人に的確に伝わるよう改善して欲しいなと願います。

【追記】

夜中過ぎ、日付が9日に変わった直後には上記と逆のことが起こりました。下A図は0:19に確認した「9日0:10ナウキャスト」、下B図は2:02の確認です。全く同じ時刻でありながら、線状降水帯がある状態から無い状態へ切り替わっていました。少なくとも「9日0:15」まで同様でした。この場合「実はもう降水帯が消えていた」ということなので上記よりマシなのかも知れませんが、正確な天気情報を伝えていない点は同じで、どうにも納得できませんね。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト