2023年の台風10号が発生 ― 2023/08/25

気象庁によると、昨日発生した台風9号に続き、「台風になるかも知れない」と報道されていた残りの熱帯低気圧も本日3時に台風10号「ダムレイ/DAMREY」になったそうです。直前の台風9号発生から12時間後の発生で、ダブル台風となりました。

左は10号発生時である本日3:00の気象衛星ひまわり画像(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。各赤点線が台風中心の直径1000km円。夜間なので赤外線の白黒画像です。

10号が予報円のもっとも西寄りに進むと、28日から29日ごろに北関東から東北、あるいは北海道に上陸または接近する恐れが出てきました。最新情報を入手し、警戒しましょう。

見事に現れた二つ星と魔女 ― 2023/08/25

2023年8月19日記事に書いた通り、昨夕の月はふたつの現象を楽しめる機会でした。幸い悩みの種だった不安定な天気も少し収まってくれ、両現象とも観察することができました。各現象については2023年6月27日記事、および2023年5月9日記事を参照してください。

頭を悩ますのは天気だけではありません。まずアンペール山の二つ星。自前の予報ですが、“二つ星”が見え始まる最適時刻は14時過ぎ、つまり昼間の青空の中。しかも登りたてで高度20°にも届きません。南中する17時過ぎまで待ってもまだ太陽が出ています。また自分が観察に使える駐車場はアパート共用なので、出入りの邪魔にならないところに機材を設置する必要があり、そうすると月の出ごろは全く見えず、南中時でも隣家の屋根すれすれ。生け垣もあるため枝葉を揺らして視線を遮ります。

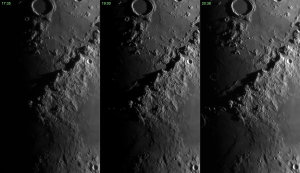

そんな訳で、最初のひとコマは日が傾いた17:35になりました。概ね1.5時間程度の間隔で3カット観察と撮影。最後のカットは高度約14°、建物と塀とのわずかな隙間から撮りました。シーイングは酷く乱れていたものの、雲もなく、全てアンペール山の二つ星を確認できました。左上画像は3カットを時系列で並べたもの。二つ星は各画像中央です。

撮影時におけるアンペール山の南の星からみた太陽高度はそれぞれ3.615°、4.295°、5.085°。二つが単独で光る最適高度を2.0°と見積もっていましたが、3°くらいまでは大丈夫そうですね。4°を越すと周囲の地形がちらほら見え始めているので、だんだん二重星団みたいになってしまいます。

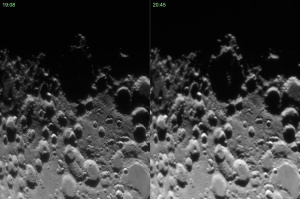

マギヌス・ウイッチ(マギヌスRay現象で魔女の顔が見える)のほうは最適予報時刻が21:40過ぎ。当地からはほぼ月没直前で見えません。建物に隠れるギリギリで撮ったのが右画像の20:45のカットです。これでも13°程度で、クレーターが原形を留めないほど揺らめいてる画像から掘り起こしました。なお魔女の顔が正位置になるよう、月の北方向を右に90°回転してあります。

19時ごろ見てみると真っ暗だったのですが、中央付近に微かな光を感じたため撮影しておきました(19:08の画像)。やはり中心付近の山に光が差し始めていたようですね。20:45の画像と照らし合わせると、唇あたりかなと思います。魔女は鼻と口元が光り始めていましたが、頬や目は全く見えませんでした。やはりもう一時間必要でしたね。

月全体は左画像のような感じでした。これは24日19:30ごろの撮影で、太陽黄経差は約90.26°、撮影高度は約22.92°、月齢は8.03。ちょうど30分あまり前が上弦瞬時でした。月面XやLOVEはもうすっかり日向で、探し難くなりつつあります。チャンドラヤーン3号が運んだ月着陸・探査機が降り立った予定の場所も見えますね。北東にはフンボルト海も見えてきましたよ。

蒸し暑いのが玉に瑕でしたが、思いがけず好天に恵まれ現象を存分に楽しめました。秋に向かって過ごしやすい好天に恵まれると良いですね。

頭を悩ますのは天気だけではありません。まずアンペール山の二つ星。自前の予報ですが、“二つ星”が見え始まる最適時刻は14時過ぎ、つまり昼間の青空の中。しかも登りたてで高度20°にも届きません。南中する17時過ぎまで待ってもまだ太陽が出ています。また自分が観察に使える駐車場はアパート共用なので、出入りの邪魔にならないところに機材を設置する必要があり、そうすると月の出ごろは全く見えず、南中時でも隣家の屋根すれすれ。生け垣もあるため枝葉を揺らして視線を遮ります。

そんな訳で、最初のひとコマは日が傾いた17:35になりました。概ね1.5時間程度の間隔で3カット観察と撮影。最後のカットは高度約14°、建物と塀とのわずかな隙間から撮りました。シーイングは酷く乱れていたものの、雲もなく、全てアンペール山の二つ星を確認できました。左上画像は3カットを時系列で並べたもの。二つ星は各画像中央です。

撮影時におけるアンペール山の南の星からみた太陽高度はそれぞれ3.615°、4.295°、5.085°。二つが単独で光る最適高度を2.0°と見積もっていましたが、3°くらいまでは大丈夫そうですね。4°を越すと周囲の地形がちらほら見え始めているので、だんだん二重星団みたいになってしまいます。

マギヌス・ウイッチ(マギヌスRay現象で魔女の顔が見える)のほうは最適予報時刻が21:40過ぎ。当地からはほぼ月没直前で見えません。建物に隠れるギリギリで撮ったのが右画像の20:45のカットです。これでも13°程度で、クレーターが原形を留めないほど揺らめいてる画像から掘り起こしました。なお魔女の顔が正位置になるよう、月の北方向を右に90°回転してあります。

19時ごろ見てみると真っ暗だったのですが、中央付近に微かな光を感じたため撮影しておきました(19:08の画像)。やはり中心付近の山に光が差し始めていたようですね。20:45の画像と照らし合わせると、唇あたりかなと思います。魔女は鼻と口元が光り始めていましたが、頬や目は全く見えませんでした。やはりもう一時間必要でしたね。

月全体は左画像のような感じでした。これは24日19:30ごろの撮影で、太陽黄経差は約90.26°、撮影高度は約22.92°、月齢は8.03。ちょうど30分あまり前が上弦瞬時でした。月面XやLOVEはもうすっかり日向で、探し難くなりつつあります。チャンドラヤーン3号が運んだ月着陸・探査機が降り立った予定の場所も見えますね。北東にはフンボルト海も見えてきましたよ。

蒸し暑いのが玉に瑕でしたが、思いがけず好天に恵まれ現象を存分に楽しめました。秋に向かって過ごしやすい好天に恵まれると良いですね。

カラフルな明けの明星 ― 2023/08/25

そろそろ金星も太陽から離れてきたので、ひょっとしたら明けの明星が見えるかも?と24日明け方に日の出ごろ見てみると、あっさり見えていました。自宅からでは隣家の屋根すれすれでしたが、見る位置を調整すれば何とかなりそう。そこで今朝さっそく撮影に挑戦してみました。

左は5時過ぎの撮影で、ちょうど日の出時刻です。金星がモニターに映った瞬間、吹きだしてしまいました。低空だから揺らぎが酷いだろうとは思っていたのですが、大気分散のことをすっかり忘れていました。狙っていた訳ではありません。最近は白黒カメラや一部の波長のみ取り出した撮影ばかりやっていたので、低空独特のこの色分離が新鮮に感じます。補正なんて無粋なことはしません。美しいのでそのままスタックし、掲載した次第。ちなみに地面方向は左下です。

日中になって雲が多くなりましたが、隙間の青空からあらためて撮影(右画像)。10:40ごろの撮影で、太陽離角は約19.133°、輝面比は約5.485%、視直径は約54.312″。気温計が41度に達しており、くらくらしました。

青空の中でも肉眼でピカピカ輝いているのが良く見えます。細かった頃とは全く違う明るさですね。こんなに見やすかったのかと感動しました。このところ急な天気雨など続いていたためなかなか撮影できませんでしたが、やっと記録できました。光っている向きが二週間前に比べてがらりと変わったので、明けの明星になったんだなぁと実感が湧きます。

前後しますが、明け方の西村彗星(C/2023 P1)も捉えました。24時間前とあまり変わりませんが、様々な方の写真を見るとかなり激しく尾が変化しているようです。

薄明時の高度がどんどん低くなるので、もう数日すると我が家からの撮影は困難になるでしょう。来月に入ると全国的にも難しくなってきます。見たい方はお早めに。

それにしても人工衛星が多すぎる…。ざっと6、7基写り込んでいるようです。困ったもんだ…。

左は5時過ぎの撮影で、ちょうど日の出時刻です。金星がモニターに映った瞬間、吹きだしてしまいました。低空だから揺らぎが酷いだろうとは思っていたのですが、大気分散のことをすっかり忘れていました。狙っていた訳ではありません。最近は白黒カメラや一部の波長のみ取り出した撮影ばかりやっていたので、低空独特のこの色分離が新鮮に感じます。補正なんて無粋なことはしません。美しいのでそのままスタックし、掲載した次第。ちなみに地面方向は左下です。

日中になって雲が多くなりましたが、隙間の青空からあらためて撮影(右画像)。10:40ごろの撮影で、太陽離角は約19.133°、輝面比は約5.485%、視直径は約54.312″。気温計が41度に達しており、くらくらしました。

青空の中でも肉眼でピカピカ輝いているのが良く見えます。細かった頃とは全く違う明るさですね。こんなに見やすかったのかと感動しました。このところ急な天気雨など続いていたためなかなか撮影できませんでしたが、やっと記録できました。光っている向きが二週間前に比べてがらりと変わったので、明けの明星になったんだなぁと実感が湧きます。

前後しますが、明け方の西村彗星(C/2023 P1)も捉えました。24時間前とあまり変わりませんが、様々な方の写真を見るとかなり激しく尾が変化しているようです。

薄明時の高度がどんどん低くなるので、もう数日すると我が家からの撮影は困難になるでしょう。来月に入ると全国的にも難しくなってきます。見たい方はお早めに。

それにしても人工衛星が多すぎる…。ざっと6、7基写り込んでいるようです。困ったもんだ…。

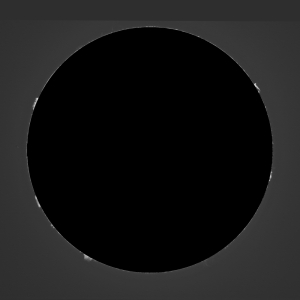

今日の太陽 ― 2023/08/25

朝から蒸し暑さがぶり返しました。南風がドライヤーの熱風のようです。気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は913、真夏日地点数は806、猛暑日地点数は130、酷暑日地点数は0。

左は10:20ごろの太陽。左半球の目立つ黒点が次第に中央へ進んできました。左下リムぎりぎりにも小さな黒点があります。右半球を飾っていたダークフィラメントの一部が光球外へ出てきましたね。しばらくは背の低いプロミネンスが続きそう。

暑い日はセミの鳴き声の種類(組み合わせの比率?)が変わるように感じます。夜は少し涼しくなってきたので秋の虫の音が多くなりました。たまーに公園の街灯でセミが鳴いているのも、いとをかし。

左は10:20ごろの太陽。左半球の目立つ黒点が次第に中央へ進んできました。左下リムぎりぎりにも小さな黒点があります。右半球を飾っていたダークフィラメントの一部が光球外へ出てきましたね。しばらくは背の低いプロミネンスが続きそう。

暑い日はセミの鳴き声の種類(組み合わせの比率?)が変わるように感じます。夜は少し涼しくなってきたので秋の虫の音が多くなりました。たまーに公園の街灯でセミが鳴いているのも、いとをかし。