部分日食が起こりました ― 2025/03/30

日本時間昨夜、3月29日18時前ごろから22時前ごろにかけて、北大西洋で部分日食が見られました。カナダの一部やヨーロッパ、ロシア、アフリカ北西部あたりで見ることができ、最も深く欠けたのはカナダのハドソン湾北西海岸付近で、およそ93%も欠ける深い部分日食だったとみられます。

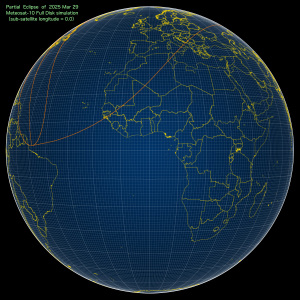

見える地域の多くが海の上でしたが、Spaceweather.comギャラリーなどに多くの投稿があるようです。私はYoutubeのライブ配信を楽しみました。また、いつものように静止気象衛星から日食月影が見えるか計算すると、経度0°の赤道上空にいるMeteosat10などで見えることが分かりました。左図は自作プログラムによるシミュレーション。オレンジ線の範囲は部分日食が見えた範囲=月の影が横切った場所です。

下A画像は8:00UTから12:00UTのMeteosat10画像を使って動画にしたもの(元画像:CIRA)。クリックして再生してみてください。地球の左上リムに沿って淡い影が北極まで移動したことが分かるでしょう。日本の気象衛星ひまわりでも僅かに見えた計算ですが部分日食の最後のほうなので視認できるほどの影にはならなかったようです。静止画としてはGONGグループのうちカナリア諸島にあるEl Teide観測所の太陽望遠鏡が捕らえていました(下B画像)。ここからは最も深いときで約30%欠けた日食になりました。欠けた太陽の底の部分は月面の南極からドリガルスキー、バイイなどがある方向で、凸凹に見える山がどこなのか気になります。

今年は9月21日UT(日本では22日明け方)にも部分日食が起こりますが、ニュージーランドや南極に行かなければ見えません。日本ではこの日食のペアとなる半月前の皆既月食(9月8日3時過ぎに最大)を楽しむとしましょう。

参考:

アーカイブ:静止気象衛星による日食月影の可視範囲

見える地域の多くが海の上でしたが、Spaceweather.comギャラリーなどに多くの投稿があるようです。私はYoutubeのライブ配信を楽しみました。また、いつものように静止気象衛星から日食月影が見えるか計算すると、経度0°の赤道上空にいるMeteosat10などで見えることが分かりました。左図は自作プログラムによるシミュレーション。オレンジ線の範囲は部分日食が見えた範囲=月の影が横切った場所です。

下A画像は8:00UTから12:00UTのMeteosat10画像を使って動画にしたもの(元画像:CIRA)。クリックして再生してみてください。地球の左上リムに沿って淡い影が北極まで移動したことが分かるでしょう。日本の気象衛星ひまわりでも僅かに見えた計算ですが部分日食の最後のほうなので視認できるほどの影にはならなかったようです。静止画としてはGONGグループのうちカナリア諸島にあるEl Teide観測所の太陽望遠鏡が捕らえていました(下B画像)。ここからは最も深いときで約30%欠けた日食になりました。欠けた太陽の底の部分は月面の南極からドリガルスキー、バイイなどがある方向で、凸凹に見える山がどこなのか気になります。

今年は9月21日UT(日本では22日明け方)にも部分日食が起こりますが、ニュージーランドや南極に行かなければ見えません。日本ではこの日食のペアとなる半月前の皆既月食(9月8日3時過ぎに最大)を楽しむとしましょう。

参考:

アーカイブ:静止気象衛星による日食月影の可視範囲

山形の板垣さんが新天体発見 ― 2025/02/26

TNSによると、山形県の板垣公一さんが25日0:15JST頃こじし座のNGC3277近くに17.4等の天体を発見したとのこと。と言ってもNGC3277から8′角も離れており、名無し銀河も無さそうなので、超新星と言うわけではないようです。

昨夜前半は薄雲があったけれど何とか晴れていたので、早速撮ってみました。該当位置には青白い星が写り、矮新星っぽい印象です。星仲間の(の)さんによると昨夜の段階で16.7等に増光していたとのこと。

撮影後に別天体を撮り始めた頃から雲が濃くなり、あっさり終了。

【追記】

Las Cumbres Observatoryチームの分光によりType2の超新星であることが確認されました(TNS Classification Report No.20470)。HOST銀河はNGC3277ということになるのでしょうか?離れ過ぎてますが、どういう説明なら成り立つのか興味津々です。

昨夜前半は薄雲があったけれど何とか晴れていたので、早速撮ってみました。該当位置には青白い星が写り、矮新星っぽい印象です。星仲間の(の)さんによると昨夜の段階で16.7等に増光していたとのこと。

撮影後に別天体を撮り始めた頃から雲が濃くなり、あっさり終了。

【追記】

Las Cumbres Observatoryチームの分光によりType2の超新星であることが確認されました(TNS Classification Report No.20470)。HOST銀河はNGC3277ということになるのでしょうか?離れ過ぎてますが、どういう説明なら成り立つのか興味津々です。

スピカ掩蔽も快星でした ― 2024/12/25

今日未明、おとめ座の一等星スピカが月に隠される掩蔽現象が起こりました。関東は概ね晴れて、当地・茨城県南部でも良く見えました。

当地では潜入が3:18過ぎ、出現が4:13前でした。2時間前には機材をセットしましたが、気掛かりなのは高度です。特に出現側はわずか21°しかなく、おまけに電線や樹木、街灯の密集エリア。望遠鏡位置を5cm刻みで入念に調整し、ぎりぎり電線にかからない場所を見つけ出しました。また出現側は高度は問題ないものの、最初の設置位置から大きく移動しなければならず、一旦望遠鏡を解体して再度別の場所に組み立てるという面倒な作業が必要でした。私は身体の半分が麻痺で動かせないため遠星は不可能で、家の前の狭い範囲でこうしたやり繰りが必要なのです。

低空でシーイングは無茶苦茶でしたが、それでも雲に邪魔されることなく全過程を楽しむことができました。左画像は潜入と出現のフレームを基準に、30秒おき各7枚ずつの経過を合成したもの。月画像は出現以降の動画からスタックしています。また、下に潜入直前と出現直後それぞれの30秒間を約1秒おきに取り出したフレームでGIFアニメ化して掲載しました。クリックして再生してください。※恒星時追尾なので、動いているのは月のほうです。大気の揺らぎで全体がゆらゆらして臨場感がありますね。虹の入江も美しい…。土星掩蔽、海王星掩蔽、スピカ掩蔽と、12月の珍現象三連コンボすべてが天気に恵まれ、十分に堪能できました。

日食の皆既帯と同様に、掩蔽が見える場所は太い帯状になっていて、月の運動に合わせて南下と北上を繰り返します。今回の掩蔽は南下の途中にあたり、日本から見えるものに限ると最後になります。2025年中に南極まで到達し、その後しばらくは世界のどこでもスピカは隠れません。2031年から再び南極をスタートし、北上した掩蔽帯が日本に届くのは2032年4月25日になります。この日は未明の西空でほぼ満月の月に隠される様子を全国で観察できるでしょう。

当地では潜入が3:18過ぎ、出現が4:13前でした。2時間前には機材をセットしましたが、気掛かりなのは高度です。特に出現側はわずか21°しかなく、おまけに電線や樹木、街灯の密集エリア。望遠鏡位置を5cm刻みで入念に調整し、ぎりぎり電線にかからない場所を見つけ出しました。また出現側は高度は問題ないものの、最初の設置位置から大きく移動しなければならず、一旦望遠鏡を解体して再度別の場所に組み立てるという面倒な作業が必要でした。私は身体の半分が麻痺で動かせないため遠星は不可能で、家の前の狭い範囲でこうしたやり繰りが必要なのです。

低空でシーイングは無茶苦茶でしたが、それでも雲に邪魔されることなく全過程を楽しむことができました。左画像は潜入と出現のフレームを基準に、30秒おき各7枚ずつの経過を合成したもの。月画像は出現以降の動画からスタックしています。また、下に潜入直前と出現直後それぞれの30秒間を約1秒おきに取り出したフレームでGIFアニメ化して掲載しました。クリックして再生してください。※恒星時追尾なので、動いているのは月のほうです。大気の揺らぎで全体がゆらゆらして臨場感がありますね。虹の入江も美しい…。土星掩蔽、海王星掩蔽、スピカ掩蔽と、12月の珍現象三連コンボすべてが天気に恵まれ、十分に堪能できました。

日食の皆既帯と同様に、掩蔽が見える場所は太い帯状になっていて、月の運動に合わせて南下と北上を繰り返します。今回の掩蔽は南下の途中にあたり、日本から見えるものに限ると最後になります。2025年中に南極まで到達し、その後しばらくは世界のどこでもスピカは隠れません。2031年から再び南極をスタートし、北上した掩蔽帯が日本に届くのは2032年4月25日になります。この日は未明の西空でほぼ満月の月に隠される様子を全国で観察できるでしょう。

明け方の月や新天体 ― 2024/12/24

昨夜から今朝も良く晴れました。未明まで仮眠を取り、その後に新天体をふたつ撮影。最後に南中を迎えた下弦過ぎの月を眺めました。薄明時はもうベガが高くなり始めていました。

左は24日5:20過ぎの撮影で、太陽黄経差は約279.94°、撮影高度は約46.17°、月齢は22.59。明日はスピカ掩蔽があるので、望遠鏡の設置位置などを細かく確認。障害物や街灯が多い方向で、悩みます。

今朝の月はシーイングガタガタでしたが、なるべく丁寧に仕上げました。flが1500mm程度の望遠鏡ながら、この時期にしては細かいところまで写っています。欠け際にたくさんのリッジがあって楽しい。直線壁が糸のように細く光っています。途中が一ヶ所途切れていますが、バート・クレーターの影がここまで伸びてるんですね。

プラトーやエラトステネスのクレーター内は真っ暗。ピコ山が良く光っています。北部のムーシェからフィロラオスGに向かうゴツゴツした谷のような地形が迫力満点。

明日のスピカ掩蔽は、東京付近でラッセルやエディントンの近くに潜入します。観察地によって大きく異なるので、こういう現象こそ多元中継が面白そうですね。北海道道南では12月13日記事に書いた通り接食掩蔽(グレージング)になります。天気が不安定ですが、お近くの方は見えるといいですね。

薄明までに撮影した天体のうちひとつは、10日6時ごろ山形県の板垣公一さんがNGC5945に発見した超新星SN2024aduf。諸般の事情で撮影するまでに時間が経ってしまいましたが、まだしっかり輝いていました(下A画像)。これはType1aだそうです。もうひとつ、23日4:30過ぎに静岡県の西村栄男さんと金子静夫さんがりゅう座に12.4等の突発天体を発見した(TCP J15094534+5651488)とのことで、該当位置を撮ってみました(下B画像)。12-13等の星は見当たらず、報告位置に元々あった暗い星が写ったのみ。一時的な増光だったのでしょうか?

左は24日5:20過ぎの撮影で、太陽黄経差は約279.94°、撮影高度は約46.17°、月齢は22.59。明日はスピカ掩蔽があるので、望遠鏡の設置位置などを細かく確認。障害物や街灯が多い方向で、悩みます。

今朝の月はシーイングガタガタでしたが、なるべく丁寧に仕上げました。flが1500mm程度の望遠鏡ながら、この時期にしては細かいところまで写っています。欠け際にたくさんのリッジがあって楽しい。直線壁が糸のように細く光っています。途中が一ヶ所途切れていますが、バート・クレーターの影がここまで伸びてるんですね。

プラトーやエラトステネスのクレーター内は真っ暗。ピコ山が良く光っています。北部のムーシェからフィロラオスGに向かうゴツゴツした谷のような地形が迫力満点。

明日のスピカ掩蔽は、東京付近でラッセルやエディントンの近くに潜入します。観察地によって大きく異なるので、こういう現象こそ多元中継が面白そうですね。北海道道南では12月13日記事に書いた通り接食掩蔽(グレージング)になります。天気が不安定ですが、お近くの方は見えるといいですね。

薄明までに撮影した天体のうちひとつは、10日6時ごろ山形県の板垣公一さんがNGC5945に発見した超新星SN2024aduf。諸般の事情で撮影するまでに時間が経ってしまいましたが、まだしっかり輝いていました(下A画像)。これはType1aだそうです。もうひとつ、23日4:30過ぎに静岡県の西村栄男さんと金子静夫さんがりゅう座に12.4等の突発天体を発見した(TCP J15094534+5651488)とのことで、該当位置を撮ってみました(下B画像)。12-13等の星は見当たらず、報告位置に元々あった暗い星が写ったのみ。一時的な増光だったのでしょうか?