天頂満月の季節 ― 2023/01/06

昨夜から今朝もほぼ快星夜。夜半までは昼間の強風が少し残ったものの、夜半からは穏やかになりました。満月期のため朝まで月明かりが残りますが、満月前の月と明け方のZTF彗星(C/2022 E3)を観察しました。

左画像は6日0時過ぎの撮影で、太陽黄経差は約165.48°、撮影高度は約68.39°、月齢13.21。月面A地形は夜半前に出現しており、高度もあって今年一番の見ごろでした。(風さえ吹いてなければ…。)ただし秤動の関係で左側にぎゅっと押しつぶされています。月面ツインAも見えていますよ。

欠け際には鍋蓋のようなピタゴラスがよく見え、リュンカー山も確認できますね。ダーウィンやラグランジュ付近の彫りの深い景色も見事。極め付けはやはりバイイでしょう。巨大クレーターが一望できました。

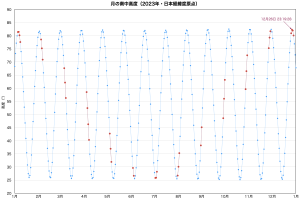

ちょうど満月期かつ月の南中高度が高い時期ですので、今年の計算をしてみました(右図/日本経緯度原点)。月が丸い時期(太陽黄経差が160.0° - 200.0°の範囲/図中の赤印)のなかで一番高いのは12月26日23:19の82.289°でしたが、次が12月28日0:15、3位が11月29日00:34、そして4位は今夜1月6日23:32です。昨夜5日22:40も5位でした。いずれも80°を越えます。東京より緯度が低いと更に高く、鹿児島付近で85°越え、沖縄や先島諸島では天頂を越えてしまいます。この時期ならではの「天頂満月」をぜひ見上げてください。

月が西空に残っていましたが、定期的に見ておきたいZTF彗星(C/2022 E3)にも望遠鏡を向けました。7等中盤なので苦労することなく導入できますね。イオンテイルが淡くてはっきり写りませんが、ダストがものすごい。このまま肉眼彗星になってくれるでしょうか。楽しみです。

それにしても人工衛星が多すぎ!!

左画像は6日0時過ぎの撮影で、太陽黄経差は約165.48°、撮影高度は約68.39°、月齢13.21。月面A地形は夜半前に出現しており、高度もあって今年一番の見ごろでした。(風さえ吹いてなければ…。)ただし秤動の関係で左側にぎゅっと押しつぶされています。月面ツインAも見えていますよ。

欠け際には鍋蓋のようなピタゴラスがよく見え、リュンカー山も確認できますね。ダーウィンやラグランジュ付近の彫りの深い景色も見事。極め付けはやはりバイイでしょう。巨大クレーターが一望できました。

ちょうど満月期かつ月の南中高度が高い時期ですので、今年の計算をしてみました(右図/日本経緯度原点)。月が丸い時期(太陽黄経差が160.0° - 200.0°の範囲/図中の赤印)のなかで一番高いのは12月26日23:19の82.289°でしたが、次が12月28日0:15、3位が11月29日00:34、そして4位は今夜1月6日23:32です。昨夜5日22:40も5位でした。いずれも80°を越えます。東京より緯度が低いと更に高く、鹿児島付近で85°越え、沖縄や先島諸島では天頂を越えてしまいます。この時期ならではの「天頂満月」をぜひ見上げてください。

月が西空に残っていましたが、定期的に見ておきたいZTF彗星(C/2022 E3)にも望遠鏡を向けました。7等中盤なので苦労することなく導入できますね。イオンテイルが淡くてはっきり写りませんが、ダストがものすごい。このまま肉眼彗星になってくれるでしょうか。楽しみです。

それにしても人工衛星が多すぎ!!

今日の太陽、Xクラスフレア発生 ― 2023/01/06

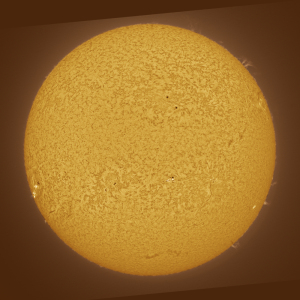

明け方の彗星観察のころから薄雲が出始めたのに気付きました。その後日が昇ると空全体が薄雲に覆われてしまいました。所々雲の薄いところがあったので、なんとかタイミングを合わせて太陽観察。

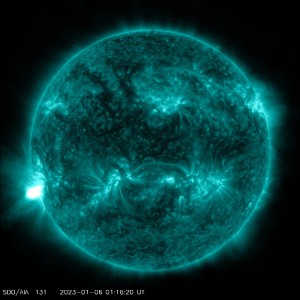

左は10:20ごろの撮影。写野に太陽を導入するなり左下リム近くがかなり明るくなっていることに気付きました。(※ここは活動領域13182と採番されました。)調べると、なんと9:57JSTをピークとするX1.22クラスのフレアが発生していたのです。自分の観察はピークからわずか20分後でした。Xクラスは久しぶり。日本から見える時間帯に発生したのは昨年春のころ以来でしょうか。

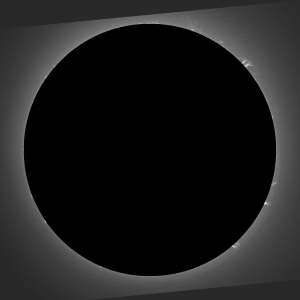

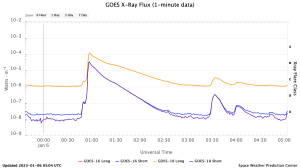

下にSDOサイトから直後の画像とNOAAサイトからX線フラックスのグラフを引用しました。まるで爆発したように見えますね。このフレアは1時間経っても収まらず、約2時間後の11時JSTでもC6.95レベルでした。その後一旦C1まで下がったものの、12:34ごろC3.6のピークを記録しています。地球側を向いていますから、しばらくは要注意ですね。強いフレアだと電子機器やGPSなどに影響が出そうです。

プロミネンスも活発です。北極域のものはまだがんばっていますよ。

【夕方追記】

低くなった太陽の左右に、小さいけれど色合いがはっきりした幻日と、淡い内暈がみえました。実は朝にも見えたようなんですが、この時間は室内におり、仮に外へ出ていたとしても東は建物が多く、低くい現象では見えなかったでしょう。

そういえば今日は二十四節気の「小寒」。空の上も氷粒で満たされていることでしょう。

左は10:20ごろの撮影。写野に太陽を導入するなり左下リム近くがかなり明るくなっていることに気付きました。(※ここは活動領域13182と採番されました。)調べると、なんと9:57JSTをピークとするX1.22クラスのフレアが発生していたのです。自分の観察はピークからわずか20分後でした。Xクラスは久しぶり。日本から見える時間帯に発生したのは昨年春のころ以来でしょうか。

下にSDOサイトから直後の画像とNOAAサイトからX線フラックスのグラフを引用しました。まるで爆発したように見えますね。このフレアは1時間経っても収まらず、約2時間後の11時JSTでもC6.95レベルでした。その後一旦C1まで下がったものの、12:34ごろC3.6のピークを記録しています。地球側を向いていますから、しばらくは要注意ですね。強いフレアだと電子機器やGPSなどに影響が出そうです。

プロミネンスも活発です。北極域のものはまだがんばっていますよ。

【夕方追記】

低くなった太陽の左右に、小さいけれど色合いがはっきりした幻日と、淡い内暈がみえました。実は朝にも見えたようなんですが、この時間は室内におり、仮に外へ出ていたとしても東は建物が多く、低くい現象では見えなかったでしょう。

そういえば今日は二十四節気の「小寒」。空の上も氷粒で満たされていることでしょう。