わずかな晴れ間に接近した月と火星を楽しむ ― 2022/09/17

昨夜は曇っていたためそのまま寝てしまいましたが、2時過ぎに起きてみると空を覆っていた雲が去ろうとしている様子。見上げた空には月と火星、アルデバランがまとまって輝いていました。これなら月と火星くらい撮影できるんじゃなかろうかと早速準備。夜明けが遅くなったおかげで1時間ほど観察タイムを捻出できました。

左は17日3:50ごろの月。太陽黄経差は約257.60°、撮影高度は約74.94°、月齢は20.44。明日が下弦ですから、欠け際がまだふっくらしていますね。アリストテレス、エウドクソスはほぼ夜。アペニン山脈あたりが夕方を迎え、切り立っている様子が見事です。ヒギヌス谷が実に立体的。この谷と直線壁は概ね方向が一緒なのですが、その間、ちょうどプトレマイオス付近にあたるエリアにも同様に平行なひっかき傷みたいな溝がたくさんありますね。

ティコの光条も目立たなくなりつつあります。コペルニクス西のチェーンクレーターが良く見えました。下弦側の月面X地形も月面LOVE地形も全て分かりやすい。明暗境界が中央に差し掛かる頃の月は見飽きることがありません。

前後しますが、月観察前にまず火星を撮りました。(接眼部が惑星仕様になっていたからです。)右は3:30頃の撮影。14日、16日、17日とほぼ同一機材で撮影しましたが、撮影時刻が少しずつ遅くなっていたため三日経っても中央経度は15°あまりしか変わらず、中央少し上にオリンポス火山、中央にタルシス三山が見えます。そろそろ違う景色が見たいぞ…。(※毎日同じ時刻に撮影したら、表面地形は一日あたり約10°西にずれますから、どんどん東側の地形が見えるのです。)まぁ、晴れないことにはどうしようもありませんね。

細かな揺らぎが多い明け方で月惑星向きとは言えませんでしたが、とにかく台風前に晴れ間が来てくれたことに感謝!

左は17日3:50ごろの月。太陽黄経差は約257.60°、撮影高度は約74.94°、月齢は20.44。明日が下弦ですから、欠け際がまだふっくらしていますね。アリストテレス、エウドクソスはほぼ夜。アペニン山脈あたりが夕方を迎え、切り立っている様子が見事です。ヒギヌス谷が実に立体的。この谷と直線壁は概ね方向が一緒なのですが、その間、ちょうどプトレマイオス付近にあたるエリアにも同様に平行なひっかき傷みたいな溝がたくさんありますね。

ティコの光条も目立たなくなりつつあります。コペルニクス西のチェーンクレーターが良く見えました。下弦側の月面X地形も月面LOVE地形も全て分かりやすい。明暗境界が中央に差し掛かる頃の月は見飽きることがありません。

前後しますが、月観察前にまず火星を撮りました。(接眼部が惑星仕様になっていたからです。)右は3:30頃の撮影。14日、16日、17日とほぼ同一機材で撮影しましたが、撮影時刻が少しずつ遅くなっていたため三日経っても中央経度は15°あまりしか変わらず、中央少し上にオリンポス火山、中央にタルシス三山が見えます。そろそろ違う景色が見たいぞ…。(※毎日同じ時刻に撮影したら、表面地形は一日あたり約10°西にずれますから、どんどん東側の地形が見えるのです。)まぁ、晴れないことにはどうしようもありませんね。

細かな揺らぎが多い明け方で月惑星向きとは言えませんでしたが、とにかく台風前に晴れ間が来てくれたことに感謝!

今日の太陽 ― 2022/09/17

朝からやや雲の多い空でした。私用で少し歩いたら汗だくになるほど蒸しています。午前中は日が差す時間帯があったものの、太陽望遠鏡まで日が差す頃には雲が勝ってしまいました。午後は更に悪化したので諦めていたところ、16時前から急に晴れ出してびっくり。太陽は低くなってしまいましたが何とか観察できました。

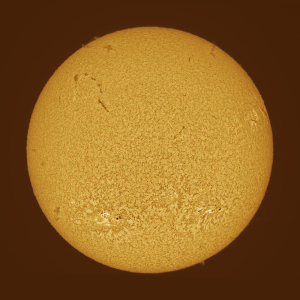

左は16:30ごろの撮影。ダークフィラメントや南半球の活動領域が継続していることは分かりますね。淡くて見づらいですが、右下リムからとても大きなプロミネンスが吹き上がっていました。これを見ることができただけでも幸せです。

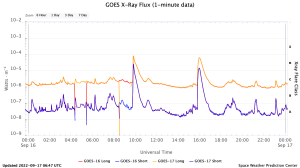

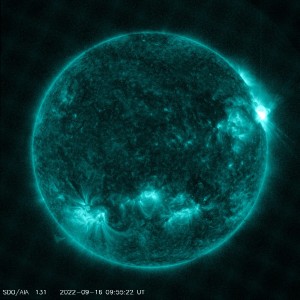

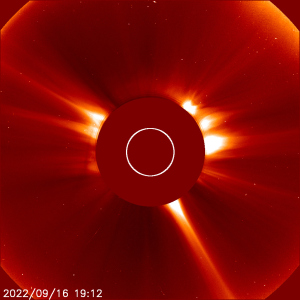

調べたところ、昨日9:49UTにM7.9クラス、同15:59にM6.2クラスの強いフレアが発生していました(下A図/NOAAから引用)。どちらも日本で日没後なのですが、領域は右上リム近くの13098です。ここは正面に見えていた頃からずっと活発でしたね。下B・C画像はピーク近くに撮影されたSDO・A131画像。またSOHO画像を見るとピーク後も強いコロナが右上に見えていました(下D画像)。一見して黒点が少ないから静穏だと勘違いしてしまいそうですが、確実に活発な時期に入っているようですね。

左は16:30ごろの撮影。ダークフィラメントや南半球の活動領域が継続していることは分かりますね。淡くて見づらいですが、右下リムからとても大きなプロミネンスが吹き上がっていました。これを見ることができただけでも幸せです。

調べたところ、昨日9:49UTにM7.9クラス、同15:59にM6.2クラスの強いフレアが発生していました(下A図/NOAAから引用)。どちらも日本で日没後なのですが、領域は右上リム近くの13098です。ここは正面に見えていた頃からずっと活発でしたね。下B・C画像はピーク近くに撮影されたSDO・A131画像。またSOHO画像を見るとピーク後も強いコロナが右上に見えていました(下D画像)。一見して黒点が少ないから静穏だと勘違いしてしまいそうですが、確実に活発な時期に入っているようですね。