いよいよ2017年の記録的短時間大雨シーズン ― 2017/06/25

昨日から九州が大雨となっていましたが、今朝明け方には紀伊半島南端の潮岬近くで「記録的短時間大雨」となりました。

左図は気象庁サイトの高解像度降水ナウキャストからの引用で、3:00の様子。この地方では2:30頃から強い雨となり、4:00近くまで豪雨エリアがしつこく残っていました。気象庁発表によると2:40にすさみ町付近で約110mm、2:50に古座川町付近で約110mm、串本町付近で約110mmの雨量となっています。今年夏以降としては初めての記録的短時間大雨です。

ここほどではありませんが、九州各地でも積算降水量が多くなっています。昨日の速報値ですが、鹿児島県・八重山で「1時間降水量の日最大値」が80.0mm(18:51)となり、1976年の観測開始以降の最大値となりました。今朝の段階では大雨の範囲がやや北に移っているようです。各地のみなさん、今後ともお気を付けください。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

左図は気象庁サイトの高解像度降水ナウキャストからの引用で、3:00の様子。この地方では2:30頃から強い雨となり、4:00近くまで豪雨エリアがしつこく残っていました。気象庁発表によると2:40にすさみ町付近で約110mm、2:50に古座川町付近で約110mm、串本町付近で約110mmの雨量となっています。今年夏以降としては初めての記録的短時間大雨です。

ここほどではありませんが、九州各地でも積算降水量が多くなっています。昨日の速報値ですが、鹿児島県・八重山で「1時間降水量の日最大値」が80.0mm(18:51)となり、1976年の観測開始以降の最大値となりました。今朝の段階では大雨の範囲がやや北に移っているようです。各地のみなさん、今後ともお気を付けください。

参考:

アーカイブ:記録的短時間大雨情報のリスト

8月の皆既日食で月影は気象衛星から見えるかな? ― 2017/06/25

昨日に月が新月を迎えました。この月が地球をもうふた巡りすると…つまり2回後の新月(2017年8月21日UT、日本時間で22日になりたての頃)のとき、北アメリカ大陸を横断する皆既日食が起こります。気軽に旅行へ行ける土地での条件良い皆既日食…ということで、日食ファンのみならず期待を寄せる方も多いでしょう。

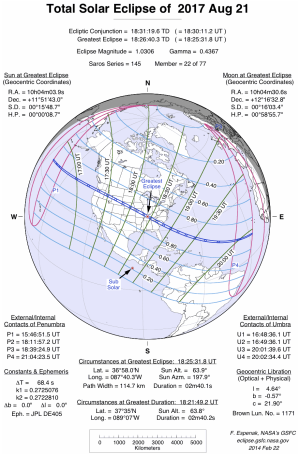

左は今回の日食図(元画像:NASA Eclipse Web Site)。アメリカを横断する日食としては約100年ぶり、という報道を見かけました。横断の定義が曖昧ですが、経路が北アメリカ大陸にかかっていたり、金環日食まで含めると結構な件数あります。

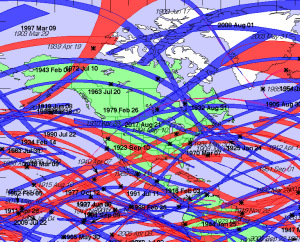

右下図は1901年以降2020年までに起こった(起こる)北アメリカ付近の日食図(引用元同じ)。もはやどこがどれだか分からなくなってますが…青ベルトが皆既、赤ベルトは金環です。まぁ、「合衆国を太平洋から大西洋まで横断する皆既日食」ということなら、1918年6月8日以来でしょう。ちなみに全く関係ないけど「アメリカ横断ウルトラクイズ」初回は1977年だそうですから、そこから40年ぶりですね。

アメリカ国内でも多くの天文ファンが活動していますから、大盛り上がりが予想されます。豊富な機材を駆使して素晴らしい映像記録が期待できるでしょう。ドローンが大流行のご時世なので、上空から観察旅行者の様子や移動してくる月の影を撮影する強者がたくさんいそうです。ただ心配なのは、現在合衆国の西半分が異常高温に見舞われていること。気温が40度を軽く超す毎日だそうで、人も機材も壊れそうです。高気温だと航空機が飛べないので、移動も大変。8月までに解消しているとよいのですが…。

さて日食旅行に行ける方はいいのですが、行けない場合はテレビやネット中継で見ることになるでしょう。当ブログでは毎度お馴染み「気象衛星」を通した月影の観察も併せてお勧めしたいところです(関連記事1・関連記事2)。でも、このアメリカ日食による月の影、日本の気象衛星から捉えられるのでしょうか?そう思って計算したのが左図。気象衛星ひまわり8号からは日食開始1時間程度なら見えそう。ただ、この頃は地球そのものの影と入り交じってはっきり見えないかも知れません。うむむ…。

そこで考えたのは、他国の気象衛星が使えないかと言うこと。例えばアメリカが管理するGOESシリーズはちょうど日食エリアをカバーしています。ひとまず地球を監視する多数の静止気象衛星のなかから4つ選び、日食図を衛星可視範囲に変換描画するプログラムを作りました。一例ですが、右下図は緯度経度とも0°上空に位置するヨーロッパのMeteosat-10による今回の日食図。大西洋まで伸びる皆既日食帯を見事にカバーしていますね。色々興味が湧いたので、2015年以降今回までの全日食についてシミュレートも行いました。 結果は別途アーカイブにまとめましたので、興味のある方は参考にしてください。時間があれば将来の日食でも行ってみようと思います。なお紫線は中心食帯(※月影の中心は必ず紫線のどこかに存在)、オレンジ線は内部で太陽がわずかでも欠けて見える範囲。日食図は何本もの曲線で構成されますが、一本一本意味があります。これも前出アーカイブの解説図をご覧ください。

原理上は衛星が静止してなくても、撮像範囲が日食エリアを向いているならば写るはず。でも周回衛星は直前にならないと正確な位置計算ができません。よって今回のシミュレーションは静止衛星のみとしました。宇宙からなら現地の天気に関係なく安心して見ることができますね。

左は今回の日食図(元画像:NASA Eclipse Web Site)。アメリカを横断する日食としては約100年ぶり、という報道を見かけました。横断の定義が曖昧ですが、経路が北アメリカ大陸にかかっていたり、金環日食まで含めると結構な件数あります。

右下図は1901年以降2020年までに起こった(起こる)北アメリカ付近の日食図(引用元同じ)。もはやどこがどれだか分からなくなってますが…青ベルトが皆既、赤ベルトは金環です。まぁ、「合衆国を太平洋から大西洋まで横断する皆既日食」ということなら、1918年6月8日以来でしょう。ちなみに全く関係ないけど「アメリカ横断ウルトラクイズ」初回は1977年だそうですから、そこから40年ぶりですね。

アメリカ国内でも多くの天文ファンが活動していますから、大盛り上がりが予想されます。豊富な機材を駆使して素晴らしい映像記録が期待できるでしょう。ドローンが大流行のご時世なので、上空から観察旅行者の様子や移動してくる月の影を撮影する強者がたくさんいそうです。ただ心配なのは、現在合衆国の西半分が異常高温に見舞われていること。気温が40度を軽く超す毎日だそうで、人も機材も壊れそうです。高気温だと航空機が飛べないので、移動も大変。8月までに解消しているとよいのですが…。

さて日食旅行に行ける方はいいのですが、行けない場合はテレビやネット中継で見ることになるでしょう。当ブログでは毎度お馴染み「気象衛星」を通した月影の観察も併せてお勧めしたいところです(関連記事1・関連記事2)。でも、このアメリカ日食による月の影、日本の気象衛星から捉えられるのでしょうか?そう思って計算したのが左図。気象衛星ひまわり8号からは日食開始1時間程度なら見えそう。ただ、この頃は地球そのものの影と入り交じってはっきり見えないかも知れません。うむむ…。

そこで考えたのは、他国の気象衛星が使えないかと言うこと。例えばアメリカが管理するGOESシリーズはちょうど日食エリアをカバーしています。ひとまず地球を監視する多数の静止気象衛星のなかから4つ選び、日食図を衛星可視範囲に変換描画するプログラムを作りました。一例ですが、右下図は緯度経度とも0°上空に位置するヨーロッパのMeteosat-10による今回の日食図。大西洋まで伸びる皆既日食帯を見事にカバーしていますね。色々興味が湧いたので、2015年以降今回までの全日食についてシミュレートも行いました。 結果は別途アーカイブにまとめましたので、興味のある方は参考にしてください。時間があれば将来の日食でも行ってみようと思います。なお紫線は中心食帯(※月影の中心は必ず紫線のどこかに存在)、オレンジ線は内部で太陽がわずかでも欠けて見える範囲。日食図は何本もの曲線で構成されますが、一本一本意味があります。これも前出アーカイブの解説図をご覧ください。

原理上は衛星が静止してなくても、撮像範囲が日食エリアを向いているならば写るはず。でも周回衛星は直前にならないと正確な位置計算ができません。よって今回のシミュレーションは静止衛星のみとしました。宇宙からなら現地の天気に関係なく安心して見ることができますね。