2025年の初日の出・初日の入りマップ ― 2024/12/31

2024年も暑い一年でした。「情熱がたぎる」ほうの“熱い”なら大いに結構なのだけれど、気温の暑さは避けようも無く、気力と体力と電力を奪い取ってゆきますね。来年はどうなってしまうのでしょうか。

2025年の初日の出と初日の入りを計算し、同時曲線として地図に起こしました。自作プログラムによる計算で、標準大気の大気差まで考慮してありますが、標高は考慮していません。地図内時刻はJST表記です。この時期は日本全土の夜明けが1.5時間程度で済んでしまうのに対して、暮れるのに2.5時間もかかり、両者に大きな差があります。弓形の国土に対する同時曲線の傾きや進行方向の違いに注目してください。

計算しているうちに前日との違いが気になったので、2024年12月31日の日の出入りも地図化しました(下A・B図)。「初日(はつひ)」の対義語…つまりその年最後の日の出入りの呼び方がよく分からなかったので、ここでは「末日(まつひ)」と言うことにしました。「終日」は意味が違うし「大晦日」はお日さまのニュアンスを含んでいませんからね。一年最後の太陽を何と呼ぶのかご存知の方がいらっしゃったらお教えください。

12月31日と翌1月1日の日の出入りを比べると興味深いことが分かります。ぱっと考えて「同じように一日ぶんずれる」と考えがちだけれど、ズレ量は日の出と日の入りとで異なるんです。元日ごろは冬至後であり、既に日没時刻が伸び始めています(→12月2日記事参照)。対して日の出はまだまだ遅くなってる最中で、1月上旬から中旬にかけて折り返し点を迎えます。

地図同士を比べると、日の出の同時曲線はほとんど一緒の位置ですが、日の入りは屋久島一個ぶんくらい北東にずれています。同じ地点で考えると、日の出は大晦日と元日とでほぼ同じ(10秒程度の差)だけれど、日の入りは1日当たり1分程度ずつ早まっているんです。よほど博識な方でも無い限り、こんなこと言われないと気付かないでしょう。私たちが頭に構築してる一日の経過って、案外勘違いしてることが多いかも知れませんよ。

参考:

日出没・暦関連の記事(ブログ内)

2025年の初日の出と初日の入りを計算し、同時曲線として地図に起こしました。自作プログラムによる計算で、標準大気の大気差まで考慮してありますが、標高は考慮していません。地図内時刻はJST表記です。この時期は日本全土の夜明けが1.5時間程度で済んでしまうのに対して、暮れるのに2.5時間もかかり、両者に大きな差があります。弓形の国土に対する同時曲線の傾きや進行方向の違いに注目してください。

計算しているうちに前日との違いが気になったので、2024年12月31日の日の出入りも地図化しました(下A・B図)。「初日(はつひ)」の対義語…つまりその年最後の日の出入りの呼び方がよく分からなかったので、ここでは「末日(まつひ)」と言うことにしました。「終日」は意味が違うし「大晦日」はお日さまのニュアンスを含んでいませんからね。一年最後の太陽を何と呼ぶのかご存知の方がいらっしゃったらお教えください。

12月31日と翌1月1日の日の出入りを比べると興味深いことが分かります。ぱっと考えて「同じように一日ぶんずれる」と考えがちだけれど、ズレ量は日の出と日の入りとで異なるんです。元日ごろは冬至後であり、既に日没時刻が伸び始めています(→12月2日記事参照)。対して日の出はまだまだ遅くなってる最中で、1月上旬から中旬にかけて折り返し点を迎えます。

地図同士を比べると、日の出の同時曲線はほとんど一緒の位置ですが、日の入りは屋久島一個ぶんくらい北東にずれています。同じ地点で考えると、日の出は大晦日と元日とでほぼ同じ(10秒程度の差)だけれど、日の入りは1日当たり1分程度ずつ早まっているんです。よほど博識な方でも無い限り、こんなこと言われないと気付かないでしょう。私たちが頭に構築してる一日の経過って、案外勘違いしてることが多いかも知れませんよ。

参考:

日出没・暦関連の記事(ブログ内)

本日はブラックムーン ― 2024/12/31

本日は2024年の大晦日ですが、都合よく新月日でもあります。新月瞬時は今朝7:27ごろでした。

今年の12月は1日も新月でしたので、一ヶ月内に二度新月になる「ブラックムーン」ということになります。新月はお月様自体が見えませんからブラックムーンであっても何も面白くはありませんが、一年の始めや終わりに新月になるのは時の流れがリセットされるようで気持ちが良いものですね。カレンダーを掛け替えたときの気分に似てます。

今回は「月間重複のブラックムーン」ですが、2025年には「二至二分に基づくブラックムーン」があります。6月21日の夏至と、9月23日の秋分との間に4回の新月があるため、3回目の新月となる2025年8月23日が該当日。通常は春分、夏至、秋分、冬至で分けられる四つの期間に3回の新月が起こります。

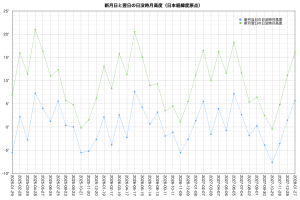

新月日と、その翌日における日没時の月高度を見てみましょう(左上図)。2025年は春の初月がかなり高く位置し、観察しやすくなります。これは2006-2009年期以来のことで、2032年ごろまで同様の傾向が続くでしょう。図中で青丸印がマイナス値のところは日没後に新月瞬時を迎えるケースです。

夕方の高度が高い傾向の時期に「夕方の水平月・逆転月」が見えるようになります。太陽からの離角が同じでも、地平方向に離れるのではなく天頂方向に離れるからです。図の期間では2026年4月18日や2027年4月8日に日本の広範囲で水平・逆転月を見ることができます。実は2025年4月28日にも広範囲で逆転月、函館や札幌あたりで水平月が見えるのですが、新月日ですから日没後すぐに月を見つけなくてはなりません。可能な方は挑戦してみましょう。2025年からしばらくは春季の新月日を意識しつつ、数日に渡って夕空の月を探してみてください。

参考:

新月当日の夕方に月は見えるのか?(2022/04/03)

今年の12月は1日も新月でしたので、一ヶ月内に二度新月になる「ブラックムーン」ということになります。新月はお月様自体が見えませんからブラックムーンであっても何も面白くはありませんが、一年の始めや終わりに新月になるのは時の流れがリセットされるようで気持ちが良いものですね。カレンダーを掛け替えたときの気分に似てます。

今回は「月間重複のブラックムーン」ですが、2025年には「二至二分に基づくブラックムーン」があります。6月21日の夏至と、9月23日の秋分との間に4回の新月があるため、3回目の新月となる2025年8月23日が該当日。通常は春分、夏至、秋分、冬至で分けられる四つの期間に3回の新月が起こります。

新月日と、その翌日における日没時の月高度を見てみましょう(左上図)。2025年は春の初月がかなり高く位置し、観察しやすくなります。これは2006-2009年期以来のことで、2032年ごろまで同様の傾向が続くでしょう。図中で青丸印がマイナス値のところは日没後に新月瞬時を迎えるケースです。

夕方の高度が高い傾向の時期に「夕方の水平月・逆転月」が見えるようになります。太陽からの離角が同じでも、地平方向に離れるのではなく天頂方向に離れるからです。図の期間では2026年4月18日や2027年4月8日に日本の広範囲で水平・逆転月を見ることができます。実は2025年4月28日にも広範囲で逆転月、函館や札幌あたりで水平月が見えるのですが、新月日ですから日没後すぐに月を見つけなくてはなりません。可能な方は挑戦してみましょう。2025年からしばらくは春季の新月日を意識しつつ、数日に渡って夕空の月を探してみてください。

参考:

新月当日の夕方に月は見えるのか?(2022/04/03)