最近日本の方が発見した天体など ― 2024/12/20

少し遡りますが、18日0:29JSTごろ静岡県の大野眞一さんがNGC2523に16.5等の超新星候補天体を発見したとのこと。昨夜宵は雲が残りましたが、徐々に晴れたので望遠鏡を向けてみました。

NGC2523はきりん座とおおぐま座の境界付近にあって、赤緯が75°もあります。赤道儀だと向けづらくて私の機材では追尾が苦手なのですが、どうにか頑張ってくれました。この天体は既に分光され、Type2とのことです。もう少し増光すると良いなあ。

同じく18日22:42ごろ、三重県の中村祐二さんがペルセウス座に15.5等の突発天体を発見したそうです。これも撮影してみました。

場所はカリフォルニア星雲の近くで天の川から外れているものの、星が多いですね。少し暗くなったようで、上の超新星とあまり変わらない感じ。

どうも像面が片ボケしているようで、月が出ていたので機材を片づけつつ撮影してみました。左画像は20日1:00頃の撮影で、太陽黄経差は約233.60°、撮影高度は約52.29°、月齢は18.40。

シーイングが悪く何とも言えませんが、北側がぼけていますかね…。光軸原因か、接眼部の緩みやスケアリングか…絞り切れません。ゆっくりメンテする時間がなかなかとれないです。うーむ…。

NGC2523はきりん座とおおぐま座の境界付近にあって、赤緯が75°もあります。赤道儀だと向けづらくて私の機材では追尾が苦手なのですが、どうにか頑張ってくれました。この天体は既に分光され、Type2とのことです。もう少し増光すると良いなあ。

同じく18日22:42ごろ、三重県の中村祐二さんがペルセウス座に15.5等の突発天体を発見したそうです。これも撮影してみました。

場所はカリフォルニア星雲の近くで天の川から外れているものの、星が多いですね。少し暗くなったようで、上の超新星とあまり変わらない感じ。

どうも像面が片ボケしているようで、月が出ていたので機材を片づけつつ撮影してみました。左画像は20日1:00頃の撮影で、太陽黄経差は約233.60°、撮影高度は約52.29°、月齢は18.40。

シーイングが悪く何とも言えませんが、北側がぼけていますかね…。光軸原因か、接眼部の緩みやスケアリングか…絞り切れません。ゆっくりメンテする時間がなかなかとれないです。うーむ…。

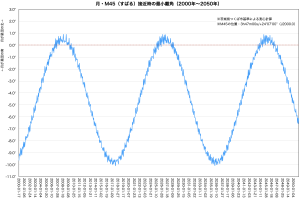

高高度の月食は起こるのか? ― 2024/12/20

2024年12月11日記事では高高度の満月を扱いました。いつも拙ブログをピックアップしてくださる天リフ・山口編集長さんが12月17日配信中に「高高度の皆既月食を見てみたい」とぼそっと放った一言がとても面白い着眼点と思ったので、深入りしてみました。

近年の皆既月食で高高度だったのは、配信中にも「たつまる」さんがチャットコメントしてた2018年1月31日のもの(上画像)。このとき皆既最大時刻(1月31日22:30ごろ)は南中の1.5-2時間前、月の赤経が夏至点と秋分点の間あたりでした。月食が日本の高い空に見えるには「月食最大時が南中に近い」かつ「月が夏至点付近にいる」場合が理想と言えそうです。夏至点とは黄道上のおうし座とふたご座の境界あたり(M1とM35の間あたり)にあって、ここに太陽が来れば夏至になる位置。太陽だけでなく、月や惑星に置き換えれば北半球で南中高度が高くなるのです(※天頂より北を通過しない北緯に限る)。ちょうど今の木星や二ヶ月前の火星がそうですね。冬の悪シーイングも最小限で済むといったメリットは大きいですよ。

月がどれくらいの頻度/周期で高高度になるのか考えてみましょう。このような考察で問題になるのは、独立した条件が二つ以上重なること。例えば「最高高度」かつ「満月期」と言ったことです。「高度が高くなる」と「満月期を迎える」は互いに独立した周期なので、いわば速度の違う長針と短針がいつ交わるか探すような話になります。

月が黄道の特定位置…例えば夏至点に最接近するのはひと月内に必ず一回あって、その周期を「1恒星月(約27.32166155日)」と呼びます。いわゆる月の公転周期ですね。対して満月になる周期はおなじみ「1朔望月(約29.53058886日)」。両者は2日あまり違うので、ある満月がぴったり夏至点にあっても、次の満月は2日ぶん夏至点から遠くなってしまうでしょう。違う周期を同時に満たすケースを拾うのは面倒なのです。ここには答えを書きませんから、時間がある方は面倒さを味わいながら解き明かしてみてください。

月食の話をする前にもう一度「高高度満月」を正確に捉えてみましょう。私たちが地上から天体の運動を考えるときは赤道儀と同じように赤道座標系を使うほうが便利です。いっぽう、月や惑星は黄道に近いところを動くため、地球軌道面の延長である黄道座標系を使うと便利。このため、両者の関係性を知る必要がありますね。

小難しく言うと、天球の赤道と黄道が交差する位置が春分点・秋分点というふたつの分点(交点)、それぞれから黄道に沿って90°離れた位置が夏至点・冬至点というふたつの至点。この四つの点は互いの位置関係を決める要になります。天体の赤緯と観測位置の緯度が決まれば南中時の最高高度は一意に決まるけれど、黄道から離れずに分布する月や惑星は四つの点を行き交って赤緯を変えてしまいます。だから分点至点を基準にふたつの座標系のずれを把握することが大事なんです。

高高度満月を考えるときも「月が夏至点付近にいる」条件は必須に思えます。ところが事態はかなり複雑。天球上で月の通り道を表す白道が黄道に対してずれているからです。黄道に対し白道は約5.1°傾斜しているので、前述の赤道・黄道の関係と同じように交点と至点を考えることができます。地球から見た太陽の交点至点と区別するため、ここでは「月の交点・至点」あるいは「白道の分点・至点」などと言うことにしましょう。右上に模式図を掲載します。ふつう地球と太陽の関係を示すのにこんな天動説みたいな図は描きませんが、月軌道との類似性を表現するため敢えてこうしました。

白道の夏至点は黄道面に対して白道が最も北に離れる点ということ。従って、もし月の夏至点と太陽の夏至点が重なることがあれば、赤道座標からのズレは黄道のズレに白道のズレが加算され、「そこを通る月は夏の太陽より高く見える」ことになるでしょう。ただしその時に満月とは限りません。満月が夏至点にいるためには、反対位置…つまり冬至点に太陽がいなければならないため「もしふたつの夏至点が重なる年の冬至ごろに満月になったら高い空を通る」ことになります。でもそれが実現する周期となると「太陽と月の夏至点方向が重なる」「月が夏至点近傍」「そのとき満月になる」という三条件の成立が必要。数が増えてしまったよ…。

事態を混乱させているのは月軌道が固定されてないこと。ゆっくりですが、月の交点至点は黄道に対してずれてしまうし、軌道面内でも近地点方向が刻々と変わってしまうんです。「もし月の夏至点と太陽の夏至点が重なることがあれば…」と書いたけれど、実は滅多に重なりません。交点のずれが元の位置に戻るのに約18.6年もかかりますから、「最高高度の満月」の実現はこの周期が支配的になってしまいます。ここまでの苦労はいったい…。

気を取り直して、いよいよ高高度月食を考えてみましょう。月食の時は太陽・地球・月が概ね一直線に並びます。前出の座標系図に照らし合わせると「月黄緯がゼロ付近でなければ月食が起きない」ことが分かります。白道が黄道から離れた位置で満月になっても太陽・地球・月は一直線になりませんよね。つまり、月食は白道の春分点(昇交点)か秋分点(降交点)で満月になる必要があるのです。これは日食も同じ。簡潔に言うと、日食も月食も黄道近辺でしか起こりません。

もし白道交点の方向がいつまでも変わらなければ毎年決まった時期に日食や月食が起こることになりますが、前述した通り白道は刻々と向きを変えます。なので、日食や月食はまんべんなく年間にばらけます。実際の周期性は図化したほうが分かりやすいかも知れません。左図は月の黄緯変化に注目したグラフ(赤線)。2020年からの2年間です。このグラフに追加して、満月瞬時(赤丸)、月の二至二分点瞬時(青丸)、地球の二至二分(緑丸)、および発生した5回の月食(灰色楕円点線)を描きました。

満月から次の満月までが1朔望月、春分から次の春分が(地球の)1年…という具合に、こんなグラフにも様々な周期が潜んでいます。また、黄道ゼロラインに沿って白道の昇交点・降交点が並んでますね。高高度満月を考えるときは白道の夏至点近くで満月になるケースを探しましたが、月食の場合は前述した通り必ず交点近くで起きるのでした。グラフ内の5回の月食もすべてそうなっています。

高高度月食はこれらの条件を満たしつつ、更に地球が冬至の時期である必要があります。月食時の月黄緯がゼロ付近と決まってるため、月食高度に白道のズレが加算される余地はありません。かくして「月食最大時が南中に近い」かつ「夏至点付近にいる満月」という最初に予想した通りの条件が必要だと確認できました。頭の中だけで頻度や周期を導くのも骨が折れますから、高高度月食に関しては記事下表に数値計算結果を掲載しておきます。表を見ると二つの条件を満たす月食は少なく、10月から3月まで分布が広がってますね。もはや黄緯が大きいアドバンテージは薄いようです。近い将来では2029年の年明けすぐに始まる皆既月食が高高度スタート。皆既最大で天頂に見える訳ではないけれど、石垣島では欠け始まりから40分足らずでほぼ天頂という好条件です。今すぐ旅行会社に予約を。

なお、面白いことを考える人がいるもので、223朔望月≒242交点月が成り立つことが古くから知られていました。これは6585.3212日≒18年11日に相当し、この周期を経て起きた日食/月食は欠け方や食分、継続時間などがとても良く似た状況を生みます。サロス周期と呼ばれるものです。「日付が同じ日に同じ形の月が見える」性質を持つ19太陽年≒235朔望月(メトン周期)も広く知られてますね。一見すると平々凡々に過ぎる日常から、自然界に折り重なった見えざる周期を見いだす探求心は人間が持つ宝と言えましょう。

近年の皆既月食で高高度だったのは、配信中にも「たつまる」さんがチャットコメントしてた2018年1月31日のもの(上画像)。このとき皆既最大時刻(1月31日22:30ごろ)は南中の1.5-2時間前、月の赤経が夏至点と秋分点の間あたりでした。月食が日本の高い空に見えるには「月食最大時が南中に近い」かつ「月が夏至点付近にいる」場合が理想と言えそうです。夏至点とは黄道上のおうし座とふたご座の境界あたり(M1とM35の間あたり)にあって、ここに太陽が来れば夏至になる位置。太陽だけでなく、月や惑星に置き換えれば北半球で南中高度が高くなるのです(※天頂より北を通過しない北緯に限る)。ちょうど今の木星や二ヶ月前の火星がそうですね。冬の悪シーイングも最小限で済むといったメリットは大きいですよ。

月がどれくらいの頻度/周期で高高度になるのか考えてみましょう。このような考察で問題になるのは、独立した条件が二つ以上重なること。例えば「最高高度」かつ「満月期」と言ったことです。「高度が高くなる」と「満月期を迎える」は互いに独立した周期なので、いわば速度の違う長針と短針がいつ交わるか探すような話になります。

月が黄道の特定位置…例えば夏至点に最接近するのはひと月内に必ず一回あって、その周期を「1恒星月(約27.32166155日)」と呼びます。いわゆる月の公転周期ですね。対して満月になる周期はおなじみ「1朔望月(約29.53058886日)」。両者は2日あまり違うので、ある満月がぴったり夏至点にあっても、次の満月は2日ぶん夏至点から遠くなってしまうでしょう。違う周期を同時に満たすケースを拾うのは面倒なのです。ここには答えを書きませんから、時間がある方は面倒さを味わいながら解き明かしてみてください。

月食の話をする前にもう一度「高高度満月」を正確に捉えてみましょう。私たちが地上から天体の運動を考えるときは赤道儀と同じように赤道座標系を使うほうが便利です。いっぽう、月や惑星は黄道に近いところを動くため、地球軌道面の延長である黄道座標系を使うと便利。このため、両者の関係性を知る必要がありますね。

小難しく言うと、天球の赤道と黄道が交差する位置が春分点・秋分点というふたつの分点(交点)、それぞれから黄道に沿って90°離れた位置が夏至点・冬至点というふたつの至点。この四つの点は互いの位置関係を決める要になります。天体の赤緯と観測位置の緯度が決まれば南中時の最高高度は一意に決まるけれど、黄道から離れずに分布する月や惑星は四つの点を行き交って赤緯を変えてしまいます。だから分点至点を基準にふたつの座標系のずれを把握することが大事なんです。

高高度満月を考えるときも「月が夏至点付近にいる」条件は必須に思えます。ところが事態はかなり複雑。天球上で月の通り道を表す白道が黄道に対してずれているからです。黄道に対し白道は約5.1°傾斜しているので、前述の赤道・黄道の関係と同じように交点と至点を考えることができます。地球から見た太陽の交点至点と区別するため、ここでは「月の交点・至点」あるいは「白道の分点・至点」などと言うことにしましょう。右上に模式図を掲載します。ふつう地球と太陽の関係を示すのにこんな天動説みたいな図は描きませんが、月軌道との類似性を表現するため敢えてこうしました。

白道の夏至点は黄道面に対して白道が最も北に離れる点ということ。従って、もし月の夏至点と太陽の夏至点が重なることがあれば、赤道座標からのズレは黄道のズレに白道のズレが加算され、「そこを通る月は夏の太陽より高く見える」ことになるでしょう。ただしその時に満月とは限りません。満月が夏至点にいるためには、反対位置…つまり冬至点に太陽がいなければならないため「もしふたつの夏至点が重なる年の冬至ごろに満月になったら高い空を通る」ことになります。でもそれが実現する周期となると「太陽と月の夏至点方向が重なる」「月が夏至点近傍」「そのとき満月になる」という三条件の成立が必要。数が増えてしまったよ…。

事態を混乱させているのは月軌道が固定されてないこと。ゆっくりですが、月の交点至点は黄道に対してずれてしまうし、軌道面内でも近地点方向が刻々と変わってしまうんです。「もし月の夏至点と太陽の夏至点が重なることがあれば…」と書いたけれど、実は滅多に重なりません。交点のずれが元の位置に戻るのに約18.6年もかかりますから、「最高高度の満月」の実現はこの周期が支配的になってしまいます。ここまでの苦労はいったい…。

気を取り直して、いよいよ高高度月食を考えてみましょう。月食の時は太陽・地球・月が概ね一直線に並びます。前出の座標系図に照らし合わせると「月黄緯がゼロ付近でなければ月食が起きない」ことが分かります。白道が黄道から離れた位置で満月になっても太陽・地球・月は一直線になりませんよね。つまり、月食は白道の春分点(昇交点)か秋分点(降交点)で満月になる必要があるのです。これは日食も同じ。簡潔に言うと、日食も月食も黄道近辺でしか起こりません。

もし白道交点の方向がいつまでも変わらなければ毎年決まった時期に日食や月食が起こることになりますが、前述した通り白道は刻々と向きを変えます。なので、日食や月食はまんべんなく年間にばらけます。実際の周期性は図化したほうが分かりやすいかも知れません。左図は月の黄緯変化に注目したグラフ(赤線)。2020年からの2年間です。このグラフに追加して、満月瞬時(赤丸)、月の二至二分点瞬時(青丸)、地球の二至二分(緑丸)、および発生した5回の月食(灰色楕円点線)を描きました。

満月から次の満月までが1朔望月、春分から次の春分が(地球の)1年…という具合に、こんなグラフにも様々な周期が潜んでいます。また、黄道ゼロラインに沿って白道の昇交点・降交点が並んでますね。高高度満月を考えるときは白道の夏至点近くで満月になるケースを探しましたが、月食の場合は前述した通り必ず交点近くで起きるのでした。グラフ内の5回の月食もすべてそうなっています。

高高度月食はこれらの条件を満たしつつ、更に地球が冬至の時期である必要があります。月食時の月黄緯がゼロ付近と決まってるため、月食高度に白道のズレが加算される余地はありません。かくして「月食最大時が南中に近い」かつ「夏至点付近にいる満月」という最初に予想した通りの条件が必要だと確認できました。頭の中だけで頻度や周期を導くのも骨が折れますから、高高度月食に関しては記事下表に数値計算結果を掲載しておきます。表を見ると二つの条件を満たす月食は少なく、10月から3月まで分布が広がってますね。もはや黄緯が大きいアドバンテージは薄いようです。近い将来では2029年の年明けすぐに始まる皆既月食が高高度スタート。皆既最大で天頂に見える訳ではないけれど、石垣島では欠け始まりから40分足らずでほぼ天頂という好条件です。今すぐ旅行会社に予約を。

なお、面白いことを考える人がいるもので、223朔望月≒242交点月が成り立つことが古くから知られていました。これは6585.3212日≒18年11日に相当し、この周期を経て起きた日食/月食は欠け方や食分、継続時間などがとても良く似た状況を生みます。サロス周期と呼ばれるものです。「日付が同じ日に同じ形の月が見える」性質を持つ19太陽年≒235朔望月(メトン周期)も広く知られてますね。一見すると平々凡々に過ぎる日常から、自然界に折り重なった見えざる周期を見いだす探求心は人間が持つ宝と言えましょう。

【高高度の月食/1900-2100年/日本経緯度原点】

| 食最大日時(JST) | 種類 | 食分 | 食最大時の 高度(°) | 食最大時の 地心距離(km) | 本影食開始時 の高度(°) | 本影食終了時 の高度(°) | 本影食内の 南中高度(°) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1901-10-28 00:14:33 | 部分 | 0.221 | 64.672 | 357457.6 | 67.391 | 58.037 | 南中なし |

| 1907-01-29 22:37:16 | 部分 | 0.710 | 65.646 | 398353.4 | 49.427 | 72.375 | 72.640 |

| 1908-01-18 22:20:52 | 半影 | -0.571 | 65.635 | 406274.4 | -- | -- | -- |

| 1911-11-07 00:36:00 | 半影 | -0.175 | 64.614 | 366009.0 | -- | -- | -- |

| 1920-10-27 23:10:54 | 皆既 | 1.400 | 66.803 | 371272.7 | 54.906 | 59.473 | 67.045 |

| 1924-02-21 01:08:11 | 皆既 | 1.601 | 59.816 | 379066.7 | 64.216 | 41.501 | 65.212 |

| 1927-12-09 02:34:26 | 皆既 | 1.352 | 47.856 | 363472.7 | 67.016 | 27.592 | 南中なし |

| 1934-01-31 01:41:59 | 部分 | 0.113 | 60.441 | 403109.5 | 67.055 | 52.629 | 南中なし |

| 1935-01-20 00:46:51 | 皆既 | 1.351 | 70.435 | 404425.7 | 70.789 | 50.090 | 74.901 |

| 1936-01-09 03:09:14 | 皆既 | 1.016 | 43.436 | 388148.0 | 63.020 | 23.212 | 南中なし |

| 1944-12-29 23:48:50 | 半影 | -0.017 | 76.310 | 381847.4 | -- | -- | -- |

| 1946-12-09 02:47:44 | 皆既 | 1.163 | 45.376 | 356805.5 | 63.958 | 26.234 | 南中なし |

| 1955-11-30 01:59:15 | 部分 | 0.119 | 54.198 | 358367.6 | 61.290 | 46.667 | 南中なし |

| 1957-11-07 23:26:46 | 皆既 | 1.029 | 69.945 | 394438.9 | 60.036 | 59.441 | 69.946 |

| 1958-10-28 00:27:06 | 半影 | -0.314 | 61.944 | 406166.1 | -- | -- | -- |

| 1961-03-02 22:27:56 | 部分 | 0.799 | 55.283 | 400747.6 | 39.988 | 61.235 | 61.331 |

| 1963-12-30 20:06:42 | 皆既 | 1.336 | 40.957 | 362027.0 | 21.110 | 61.010 | 南中なし |

| 1974-11-30 00:13:20 | 皆既 | 1.291 | 72.827 | 374396.6 | 71.142 | 54.946 | 75.854 |

| 1982-12-30 20:28:42 | 皆既 | 1.181 | 45.740 | 357153.9 | 26.641 | 64.782 | 南中なし |

| 1989-02-21 00:35:20 | 皆既 | 1.276 | 63.324 | 402843.8 | 60.854 | 47.260 | 65.124 |

| 1999-02-01 01:17:29 | 半影 | -0.025 | 62.759 | 378543.3 | -- | -- | -- |

| 食最大日時(JST) | 種類 | 食分 | 食最大時の 高度(°) | 食最大時の 地心距離(km) | 本影食開始時 の高度(°) | 本影食終了時 の高度(°) | 本影食内の 南中高度(°) |

| 2009-02-09 23:38:13 | 半影 | -0.090 | 67.221 | 364028.1 | -- | -- | -- |

| 2011-12-10 23:31:49 | 皆既 | 1.105 | 76.680 | 397268.7 | 63.515 | 63.946 | 76.687 |

| 2012-11-28 23:32:58 | 半影 | -0.189 | 74.548 | 406348.1 | -- | -- | -- |

| 2018-01-31 22:29:49 | 皆既 | 1.316 | 63.092 | 360201.9 | 45.146 | 70.553 | 70.835 |

| 2022-11-08 19:59:11 | 皆既 | 1.358 | 40.224 | 390652.9 | 18.377 | 61.075 | 南中なし |

| 2029-01-01 01:52:04 | 皆既 | 1.247 | 59.331 | 377593.5 | 76.239 | 38.564 | 南中なし |

| 2037-01-31 23:00:28 | 皆既 | 1.206 | 67.866 | 358083.4 | 51.948 | 69.156 | 71.449 |

| 2039-12-01 01:55:17 | 部分 | 0.944 | 54.754 | 404948.6 | 72.026 | 34.322 | 南中なし |

| 2046-01-22 22:01:26 | 部分 | 0.054 | 60.589 | 360847.8 | 55.821 | 65.288 | 南中なし |

| 2049-11-10 00:51:00 | 半影 | -0.355 | 63.624 | 383376.3 | -- | -- | -- |

| 2059-11-19 22:00:24 | 部分 | 0.206 | 65.524 | 367679.5 | 56.587 | 72.644 | 南中なし |

| 2066-01-12 00:03:36 | 皆既 | 1.136 | 75.105 | 399743.5 | 65.691 | 59.605 | 75.506 |

| 2066-12-31 23:28:58 | 半影 | -0.130 | 75.862 | 406023.1 | -- | -- | -- |

| 2068-11-09 20:45:48 | 皆既 | 1.016 | 49.902 | 363069.8 | 31.322 | 66.442 | 南中なし |

| 2076-12-10 20:33:41 | 皆既 | 1.445 | 48.540 | 387368.1 | 26.796 | 69.610 | 南中なし |

| 2078-11-19 21:38:50 | 半影 | -0.907 | 62.225 | 356715.2 | -- | -- | -- |

| 2087-11-10 21:04:23 | 皆既 | 1.500 | 53.035 | 356999.1 | 33.091 | 69.112 | 南中なし |

| 2091-03-06 00:57:12 | 皆既 | 1.282 | 56.408 | 359514.3 | 59.297 | 41.584 | 60.140 |

| 2094-01-02 01:58:55 | 部分 | 0.888 | 57.645 | 403587.7 | 74.297 | 37.623 | 南中なし |

| 食最大日時(JST) | 種類 | 食分 | 食最大時の 高度(°) | 食最大時の 地心距離(km) | 本影食開始時 の高度(°) | 本影食終了時 の高度(°) | 本影食内の 南中高度(°) |

- 自作プログラムによる計算です。201年間に起こる457回の月食を全て調べました。

- 本影食は皆既食前後の部分食を含む月食状態です。半影食のみの状態は含みません。

- 観察地において、食最大時・本影食開始時・終了時・本影食中の南中時のいずれかの月高度が60°以上になるケースをピックアップしました。

- 本影食の時間の中で南中が起こる場合はその高度を記しています。高高度月食になるケースは南中時間と食最大が近いケースになるでしょう。

- 「南中なし」のケースでは、食終了後に南中するか、南中後に食が始まるかのどちらかです。

- 半影月食では食最大時の高度みの判断です。

- 月の南中時刻や月高度は観察場所により変わりますが、食最大時刻は変わりません。

- 月や地球の大きさ、大気の厚さなどの定数としてどの観測値を採用するかによって食分や本影時刻が若干変動します。

素晴らしき満月びより ― 2024/12/16

昨夜の満月は二つの意味で特別でした。ひとつは2024年9月18日記事の表に載せましたが、ビーナスベルトと共にタイミング良く登ってくる満月だから。もうひとつは2024年12月11日記事に書いた通り、日本各地で今世紀トップクラスの高高度満月だからです。

中川光学研究所の中川さんが本日のブログ記事に昨夕の月出経過を掲載しています。地球影に追い立てられるように登る満月が実に見事。

左画像は満月南中の数分前に、月面を見ている望遠鏡の西側から東を向いて撮影したもの。背景には登るしし座が見えていますね。鏡筒がほとんど天頂を向いていることが分かるでしょう。望遠鏡の影も真下に落ちています。当地・茨城県南部では月の南中高度が82.3°近くでした。

この望遠鏡で撮影したのが右下画像。撮影は南中の約1時間前、15日22:40頃で、太陽黄経差は約182.59°、撮影高度は約74.63°、月齢は14.31。満月瞬時は18:01:41ごろでしたから、4.5時間以上経っています。今回の満月は黄道面の北側に4°以上離れており、南側が欠けています。シーイングが悪くてボケボケですが、南極域の山々がほとんど辿れます(2023年11月29日記事参照)。隣に並んでいた木星も撮りましたが、処理に時間がかかるため後日掲載。

それにしても天の頂にさしかかる月は素晴らしいものでした。月南中の少し前にカペラが南中しましたが、当地ではこの時点で天頂から半径約10°円の中にカペラと月が入り、15°まで広げれば木星も入ってしまいました。なんと豪華な天窓でしょうか。

高い塔やクリスマスツリーでもあれば一緒に撮りたかったけれど、行ける範囲にありません。そこで、逆に天から照らされている街並みを撮ってみました。下A・B・C画像は西南西向きベランダから見た様子。月が南中する時刻(当地では23:48ごろ)を基準に、4時間前と4時間後の三枚を掲載しました。家屋の屋根や壁に当たる月光の向き、車両や樹木の影などを見比べてみてください。もう少し暗い街だったらもっと面白かったでしょう。南中高度が高いと言うことは、月出や月没の方位も最北に近いと言うことです。日時計みたいにノモンを立てた板を用意して確かめるのも面白そう。

南中ごろ自分の影も見てみたけれど、足元に小さくまとまった影を夜に見るなんて、実に新鮮な体験でした。来年や再来年の最高高度満月もかなり高いので、今回お天気に恵まれなかった地方の方も諦めず再挑戦してくださいね。

(追記)

満月撮影の少し前に木星を観察。衝後の初観察でしたが、あまりにもシーイングが悪くてうまくスタックしてくれません。模様もボケボケです。月面クレーター一個分くらいの面積を強拡大している訳ですから、よほど運が良くないと冬はだめですねぇ…。

中川光学研究所の中川さんが本日のブログ記事に昨夕の月出経過を掲載しています。地球影に追い立てられるように登る満月が実に見事。

左画像は満月南中の数分前に、月面を見ている望遠鏡の西側から東を向いて撮影したもの。背景には登るしし座が見えていますね。鏡筒がほとんど天頂を向いていることが分かるでしょう。望遠鏡の影も真下に落ちています。当地・茨城県南部では月の南中高度が82.3°近くでした。

この望遠鏡で撮影したのが右下画像。撮影は南中の約1時間前、15日22:40頃で、太陽黄経差は約182.59°、撮影高度は約74.63°、月齢は14.31。満月瞬時は18:01:41ごろでしたから、4.5時間以上経っています。今回の満月は黄道面の北側に4°以上離れており、南側が欠けています。シーイングが悪くてボケボケですが、南極域の山々がほとんど辿れます(2023年11月29日記事参照)。隣に並んでいた木星も撮りましたが、処理に時間がかかるため後日掲載。

それにしても天の頂にさしかかる月は素晴らしいものでした。月南中の少し前にカペラが南中しましたが、当地ではこの時点で天頂から半径約10°円の中にカペラと月が入り、15°まで広げれば木星も入ってしまいました。なんと豪華な天窓でしょうか。

高い塔やクリスマスツリーでもあれば一緒に撮りたかったけれど、行ける範囲にありません。そこで、逆に天から照らされている街並みを撮ってみました。下A・B・C画像は西南西向きベランダから見た様子。月が南中する時刻(当地では23:48ごろ)を基準に、4時間前と4時間後の三枚を掲載しました。家屋の屋根や壁に当たる月光の向き、車両や樹木の影などを見比べてみてください。もう少し暗い街だったらもっと面白かったでしょう。南中高度が高いと言うことは、月出や月没の方位も最北に近いと言うことです。日時計みたいにノモンを立てた板を用意して確かめるのも面白そう。

南中ごろ自分の影も見てみたけれど、足元に小さくまとまった影を夜に見るなんて、実に新鮮な体験でした。来年や再来年の最高高度満月もかなり高いので、今回お天気に恵まれなかった地方の方も諦めず再挑戦してくださいね。

(追記)

満月撮影の少し前に木星を観察。衝後の初観察でしたが、あまりにもシーイングが悪くてうまくスタックしてくれません。模様もボケボケです。月面クレーター一個分くらいの面積を強拡大している訳ですから、よほど運が良くないと冬はだめですねぇ…。

晴れてくれたすばる掩蔽 ― 2024/12/14

今日未明から明け方にかけて、月齢12.53(太陽黄経差:約158.72°)の月がすばる(プレアデス星団/M45)に接近、一部を掩蔽しました。当地では深夜まで雨雲がかかり、直前まで雲が多かったのですが、一番良いタイミングで晴れてくれました。

左は14日4:00頃の撮影で、撮影高度は約12.98°。当然ながら月が圧倒的に明るいため、双眼鏡やファインダーでもすばるがほとんど見えませんでした。撮影は5段階露光+ハレーション防止策を講じながらスタックしています。それでもこれだけ明るいと、フェイクっぽさがにじみ出てしまいますね。寒い思いしながらちゃんと撮っているんですけど…。

覚えている方は少なくなりつつあるでしょうが、アナログ時代に皆既日食時のコロナをうまく撮影するため、中央に向かって濃度が濃くなるような「ニューカークフィルター」をつくり、フィルムやセンサー直前に取り付けて輝度差を減らす工夫が考案されましたね。今回のような満月期の掩蔽にも使えるのかなと、ふと思ったりします。一番良いのは「ピクセルごとにオートマチックに輝度圧縮をする」ことでしょうね。センサーにやって来る光をリニアにためてしまうとあっという間にオーバーフローしますから、これをかなりため込んでもなかなか溢れない回路にするだけで、輝度差が大きい対象では相当使いやすくやすくなるでしょう。(現在のデジカメもハフマン圧縮みたいなことはなされてますが、これはデータ容量を圧縮するためのものなので…。)

昨年のクリスマスにも月とすばるが大接近しましたね(→2023年12月25日記事参照)。そのとき掲載した図を再掲載します(右図)。ちょうど今年から2028年いっぱいくらいまで、月とすばるの最接近や掩蔽が続くことが分かります。

他の月齢でのチャンスもこれから巡ってくるでしょう。ぜひ眼視でも撮影でも楽しんでください。※近年の最接近例を拾い出して記事下表に掲載しました。ご参考まで。

左は14日4:00頃の撮影で、撮影高度は約12.98°。当然ながら月が圧倒的に明るいため、双眼鏡やファインダーでもすばるがほとんど見えませんでした。撮影は5段階露光+ハレーション防止策を講じながらスタックしています。それでもこれだけ明るいと、フェイクっぽさがにじみ出てしまいますね。寒い思いしながらちゃんと撮っているんですけど…。

覚えている方は少なくなりつつあるでしょうが、アナログ時代に皆既日食時のコロナをうまく撮影するため、中央に向かって濃度が濃くなるような「ニューカークフィルター」をつくり、フィルムやセンサー直前に取り付けて輝度差を減らす工夫が考案されましたね。今回のような満月期の掩蔽にも使えるのかなと、ふと思ったりします。一番良いのは「ピクセルごとにオートマチックに輝度圧縮をする」ことでしょうね。センサーにやって来る光をリニアにためてしまうとあっという間にオーバーフローしますから、これをかなりため込んでもなかなか溢れない回路にするだけで、輝度差が大きい対象では相当使いやすくやすくなるでしょう。(現在のデジカメもハフマン圧縮みたいなことはなされてますが、これはデータ容量を圧縮するためのものなので…。)

昨年のクリスマスにも月とすばるが大接近しましたね(→2023年12月25日記事参照)。そのとき掲載した図を再掲載します(右図)。ちょうど今年から2028年いっぱいくらいまで、月とすばるの最接近や掩蔽が続くことが分かります。

他の月齢でのチャンスもこれから巡ってくるでしょう。ぜひ眼視でも撮影でも楽しんでください。※近年の最接近例を拾い出して記事下表に掲載しました。ご参考まで。

【月とすばるの接近/2022-2029年/日本経緯度原点】

| 最小離角日時(JST) | M45・月離角(°角) | 月高度(°) | 太陽高度(°) | 月齢 |

|---|---|---|---|---|

| 2022-02-09 21:32:26 | 4.02 | 44.45 | -51.76 | 8.28 |

| 2022-11-10 00:30:02 | 2.79 | 75.86 | -66.36 | 15.20 |

| 2023-01-30 19:19:42 | 2.46 | 75.41 | -27.33 | 8.56 |

| 2023-10-31 01:08:47 | 1.23 | 77.15 | -58.04 | 15.93 |

| 2023-12-24 17:19:57 | 1.56 | 36.45 | -9.52 | 11.37 |

| 2024-01-21 00:47:19 | 1.03 | 21.98 | -70.28 | 9.16 |

| 2024-12-14 04:13:46 | 0.20 | 10.68 | -29.39 | 12.54 |

| 2025-03-05 23:27:10 | 0.24 | 4.26 | -59.59 | 5.57 |

| 2025-08-17 00:12:49 | 0.22 | 18.69 | -40.39 | 22.83 |

| 2025-11-07 00:49:23 | 0.62 | 77.85 | -62.89 | 16.14 |

| 2025-12-31 23:38:56 | 0.75 | 51.88 | -77.34 | 11.54 |

| 最小離角日時(JST) | M45・月離角(°角) | 月高度(°) | 太陽高度(°) | 月齢 |

| 2026-03-23 19:01:59 | 0.93 | 42.71 | -14.35 | 4.36 |

| 2026-10-01 02:43:03 | 0.90 | 79.28 | -34.98 | 19.59 |

| 2026-11-24 19:31:26 | 0.42 | 40.99 | -36.59 | 15.15 |

| 2027-01-18 17:02:12 | 0.75 | 54.87 | -2.47 | 10.49 |

| 2027-07-29 00:29:16 | 0.22 | 7.23 | -34.53 | 24.52 |

| 2027-10-18 19:09:49 | 0.13 | 7.49 | -26.57 | 18.32 |

| 2027-11-15 05:16:58 | 0.15 | 21.24 | -12.23 | 16.28 |

| 2028-01-09 01:31:26 | 0.28 | 23.13 | -63.74 | 11.85 |

| 2028-07-18 04:24:59 | 0.26 | 45.44 | -3.31 | 25.04 |

| 2028-10-08 03:03:57 | 0.51 | 75.07 | -32.48 | 18.99 |

| 2028-12-29 01:44:31 | 0.73 | 28.07 | -60.91 | 12.61 |

| 2029-02-21 18:50:55 | 0.80 | 67.54 | -17.43 | 7.97 |

| 2029-07-08 02:40:22 | 1.69 | 15.33 | -18.72 | 25.58 |

| 最小離角日時(JST) | M45・月離角(°角) | 月高度(°) | 太陽高度(°) | 月齢 |

- 自作プログラムによる計算です。

- 最接近瞬時の太陽高度が0°以下、月高度が0°以上のみをピックアップしました。(※観察地は日本経緯度原点の設定なので、ここから離れるほど位置も時刻も少しずれます。)

- 上の条件にこだわらなければ、この表以外にも「近くに見える」というチャンスはたくさんあります。