月面ス地形を観察 ― 2023/08/27

昨夜は良く晴れていましたが、天気は下り坂の予報。ひとまず月が見えているうちに、予報していた「月面ス地形」の出現を確認してみました。

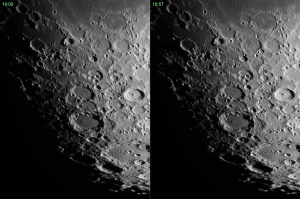

左画像は26日20:20頃の撮影で、太陽黄経差は約116.00°、撮影高度は約23.35°、月齢は10.07。月相も、視直径もずいぶん大きくなりました。月末は今年一番大きい満月を迎えます。月面ス地形は左画像・左下の黄色矢印交点位置で、カタカナの「ス」に見えている地形。大きさがコペルニクスの中にすっぽり入るくらいで、結構大きく目立ちますね。低倍率の望遠鏡で充分確認できるでしょう。

視界の都合で約1時間のインターバルで2シーンしか撮影できませんでしたが、トリミングしたものを右下に掲載します。月面ス地形からみた太陽高度は19:00が0.182°、19:57が0.489°。ちょうど見やすい頃でしたが、微妙に違うので見比べてください。この地形はスの棒が繋がるまで待つと周囲まで明るくなってしまうため、点線のスくらいで留めておくのが無難のようです。この夜のシーイングは冬並に酷く、月南中時でも全くダメでした。

ところで、欠け際の月面地形の見やすさ判断でよくやってしまいがちなのは、対象が暗いため感度や輝度を上げ過ぎてしまったり、逆にアンダー過ぎて見失ってしまうこと。前者は主に撮像や電子観望での判断を歪め、また後者は主に眼視観望での判断を歪めます。

電子媒体で暗い対象を見やすく調整してしまうと、繋がってないところまで繋がって見えたり、細い地形が太くなります。そうしなければならない理由が無い限り、見やすさ判断は月面全体が白飛びしないレベルに抑え、過剰に輝度を上げないのが重要。また眼視では逆に倍率を上げて月面の明るい部分を視野から外すことで瞳を開かせ、明暗境界の暗い地形に慣れる工夫を心がけると良いと思われます。

右画像中でス地形の右の大きなクレーターはロンゴモンタヌス。右辺中央はティコ、右上にヘシオドスとピタトゥスのコンビ、右下にクラヴィウスが見えています。クラヴィウス左のシャイナーで、点線状に光るクレーター縁の南の一部がX字に光っていました。ヘシオドス谷が長く伸びていますね。カプアヌス内に弱い起伏の小さなドームが見えるんですが、これは実在するものでしょうか?それともアルベド等による見かけ上の“模様”なのでしょうか?

月面ス地形のほか、コペルニクス周辺と、虹の入り江周辺が美しかったので撮っておきました(下A・B画像)。月面N地形はもう周囲まで明るく、分かりづらいですね。右上、エラトステネスからアペニン山脈のほうへたどると、24日に美しい光景を見せてくれたアンペール山の二つ星がどの山なのか特定できます。また、光が当たり過ぎているけれどフラマリオン谷という小さな谷が確認できたのはラッキーでした。フラマリオン谷を有するフラマリオン・クレーター(下A画像・右下)の西に接しているのが、かつて月面座標中心の目印だったメスティングA、南東のクレーターはハーシェル。

虹の入り江はちょうど夜明けで、ダイナミックな形相に言葉を失います。入り江北側にもX字に見えるところがありますね。モニターではプラトー内の小クレーターが二つしか見えなかったですが後処理で何とか炙り出しました。アルプス谷の中の細い谷もどうにか見えます。画像処理、偉大なり。でももう少しマシなシーイングで見たかったなぁ…。プラトー左上のフォントネルが面白く、クレーター壁の一部が決壊して土石流が流れ出したかのようなリッジを見せています。このあたりも丁寧に辿ると魅力的な地形に満ちあふれてますね。

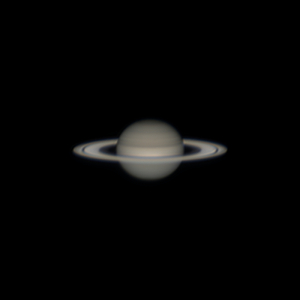

月が建物に没して少し経つと、代わって土星が屋根上に姿を現しました。衝当日まで1.5時間ほどあったけれど、雲が流れ始まってしまったのでひとまず記念撮影(下C画像)。でもシーイングは更に酷くなり、お化けのような土星でした。撮影途中で完全に雲に覆われ終了。機材を片づけ終わった3時間後には激しい雷雨になってしまいました。目まぐるしい夜ですね。

左画像は26日20:20頃の撮影で、太陽黄経差は約116.00°、撮影高度は約23.35°、月齢は10.07。月相も、視直径もずいぶん大きくなりました。月末は今年一番大きい満月を迎えます。月面ス地形は左画像・左下の黄色矢印交点位置で、カタカナの「ス」に見えている地形。大きさがコペルニクスの中にすっぽり入るくらいで、結構大きく目立ちますね。低倍率の望遠鏡で充分確認できるでしょう。

視界の都合で約1時間のインターバルで2シーンしか撮影できませんでしたが、トリミングしたものを右下に掲載します。月面ス地形からみた太陽高度は19:00が0.182°、19:57が0.489°。ちょうど見やすい頃でしたが、微妙に違うので見比べてください。この地形はスの棒が繋がるまで待つと周囲まで明るくなってしまうため、点線のスくらいで留めておくのが無難のようです。この夜のシーイングは冬並に酷く、月南中時でも全くダメでした。

ところで、欠け際の月面地形の見やすさ判断でよくやってしまいがちなのは、対象が暗いため感度や輝度を上げ過ぎてしまったり、逆にアンダー過ぎて見失ってしまうこと。前者は主に撮像や電子観望での判断を歪め、また後者は主に眼視観望での判断を歪めます。

電子媒体で暗い対象を見やすく調整してしまうと、繋がってないところまで繋がって見えたり、細い地形が太くなります。そうしなければならない理由が無い限り、見やすさ判断は月面全体が白飛びしないレベルに抑え、過剰に輝度を上げないのが重要。また眼視では逆に倍率を上げて月面の明るい部分を視野から外すことで瞳を開かせ、明暗境界の暗い地形に慣れる工夫を心がけると良いと思われます。

右画像中でス地形の右の大きなクレーターはロンゴモンタヌス。右辺中央はティコ、右上にヘシオドスとピタトゥスのコンビ、右下にクラヴィウスが見えています。クラヴィウス左のシャイナーで、点線状に光るクレーター縁の南の一部がX字に光っていました。ヘシオドス谷が長く伸びていますね。カプアヌス内に弱い起伏の小さなドームが見えるんですが、これは実在するものでしょうか?それともアルベド等による見かけ上の“模様”なのでしょうか?

月面ス地形のほか、コペルニクス周辺と、虹の入り江周辺が美しかったので撮っておきました(下A・B画像)。月面N地形はもう周囲まで明るく、分かりづらいですね。右上、エラトステネスからアペニン山脈のほうへたどると、24日に美しい光景を見せてくれたアンペール山の二つ星がどの山なのか特定できます。また、光が当たり過ぎているけれどフラマリオン谷という小さな谷が確認できたのはラッキーでした。フラマリオン谷を有するフラマリオン・クレーター(下A画像・右下)の西に接しているのが、かつて月面座標中心の目印だったメスティングA、南東のクレーターはハーシェル。

虹の入り江はちょうど夜明けで、ダイナミックな形相に言葉を失います。入り江北側にもX字に見えるところがありますね。モニターではプラトー内の小クレーターが二つしか見えなかったですが後処理で何とか炙り出しました。アルプス谷の中の細い谷もどうにか見えます。画像処理、偉大なり。でももう少しマシなシーイングで見たかったなぁ…。プラトー左上のフォントネルが面白く、クレーター壁の一部が決壊して土石流が流れ出したかのようなリッジを見せています。このあたりも丁寧に辿ると魅力的な地形に満ちあふれてますね。

月が建物に没して少し経つと、代わって土星が屋根上に姿を現しました。衝当日まで1.5時間ほどあったけれど、雲が流れ始まってしまったのでひとまず記念撮影(下C画像)。でもシーイングは更に酷くなり、お化けのような土星でした。撮影途中で完全に雲に覆われ終了。機材を片づけ終わった3時間後には激しい雷雨になってしまいました。目まぐるしい夜ですね。

今日の太陽とハロ現象 ― 2023/08/27

昨夜は台風10号関東接近の影響が出始め、夜半を待たずして雲が飛来、やがて時々雷雲も通過するようになりました。今日も同様で、青空が広がる時間もあれば雷が聞こえ、大雨の時間もありました。午後は比較的青空優勢ながら、空全体が巻雲に覆われています。上空の風向きも昨夜から変わりました。

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は911、真夏日地点数は758、猛暑日地点数は40、酷暑日地点数は0。新たに「台風になるかも知れない熱帯低気圧」が台風9号と10号の間に発生しました。日本に接近する見込みなので、今週から来週にかけて天気が大きく変わるかも知れませんね。

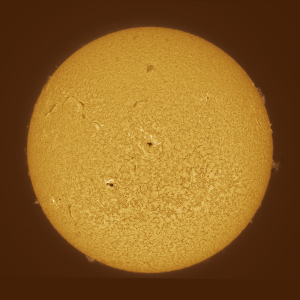

左は15時過ぎの太陽。雲間から撮りました。活動領域13413は中央子午線に到達。左下の13415も間もなくです。右リムのプロミネンス達が良く見えていますね。左端にも背の高い吹き上がりが見えます。ひと目見て活発とは言い難い太陽面ですので、もう少し元気を出してほしいなと思います。

太陽観察中から彩雲や内暈が見えました。右画像は内暈。雲の分布の影響なのか、上半分しか見えませんでした。もう少し待ったら色々見えてきそうですが…さて。

【追記】

予想通り、夕方前の1時間ほど観察していたら幻日と環天頂アークを発見しました。幻日は太陽左側のみでたいへん淡く、すぐ消えてしまいました。このころは内暈もほとんど見えませんでした。(下A画像、太陽上方向に微かに写っています。)いっぽう環天頂アークも淡かったけれど、少なくとも30分は見え続けました。もっとも、台風の影響で足早に動く低層の雲を避けつつの撮影で、大変疲れました。

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は911、真夏日地点数は758、猛暑日地点数は40、酷暑日地点数は0。新たに「台風になるかも知れない熱帯低気圧」が台風9号と10号の間に発生しました。日本に接近する見込みなので、今週から来週にかけて天気が大きく変わるかも知れませんね。

左は15時過ぎの太陽。雲間から撮りました。活動領域13413は中央子午線に到達。左下の13415も間もなくです。右リムのプロミネンス達が良く見えていますね。左端にも背の高い吹き上がりが見えます。ひと目見て活発とは言い難い太陽面ですので、もう少し元気を出してほしいなと思います。

太陽観察中から彩雲や内暈が見えました。右画像は内暈。雲の分布の影響なのか、上半分しか見えませんでした。もう少し待ったら色々見えてきそうですが…さて。

【追記】

予想通り、夕方前の1時間ほど観察していたら幻日と環天頂アークを発見しました。幻日は太陽左側のみでたいへん淡く、すぐ消えてしまいました。このころは内暈もほとんど見えませんでした。(下A画像、太陽上方向に微かに写っています。)いっぽう環天頂アークも淡かったけれど、少なくとも30分は見え続けました。もっとも、台風の影響で足早に動く低層の雲を避けつつの撮影で、大変疲れました。