風に曝されながらお月見 ― 2024/03/16

昨夕から今朝にかけて気温が高く透明度の悪い快晴。低空には薄雲も流れていました。宵と夜半過ぎは結構な風が吹き、機材を出すか迷ったのですが、天高く輝く月に誘われて望遠鏡を向けてみました。立地の関係で、宵の撮影は周囲の車両の振動や家屋排気の影響がとても大きく、昨夕はそれに風の影響も加わって散々でした。ダメ元で撮った中から二枚掲載。

左画像は朝を迎えた神酒の海付近。フラカストリウス内の細い谷が見やすい月相なのにはっきり写ってないので、それくらいのコンディションだったと理解できます。

海の西部を南北に走る低い山脈が影を落とし、その西側がまだ真っ暗です。この30分後にもう一度見たらかなり明るくなっていてびっくり。いかにこの山脈が低く“光の決壊”がしやすいか分かります。ピッコロミニからのびるアルタイ断崖の一部が光り始めていました。

神酒の海の北西に接した大きなクレーターはテオフィルス。クレーター壁の一部が朝を迎えつつありますね。テオフィルスの西隣がSLIMのいるキリルス。16日宵にはSLIMに太陽が当たり始めるでしょう。前回通信が回復したのは2月25日19時頃でしたから、電源が同一条件で再々度復活するとしたら3月26日8時JSTごろです。はたして機器は月面二夜を過ごせるでしょうか?楽しみです。

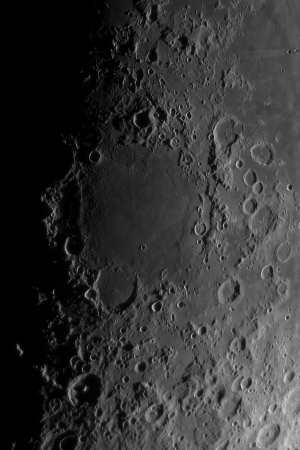

もう1枚は右画像。危難の海西部や静かの海東部、豊かの海北部あたりです。タルンティウスの連鎖クレーターは全く解像しませんでした。でもコーシー周辺やガードナーのメガドームを囲むあたりに無数に点在するドームは良く見えます。画像左上、愛の入江北部にあるレーマー近くから北へ向かう太い谷はレーマー谷。画像には半分も収まっていないほど長くのびています。まだ光が当たっていませんが、谷の西にはポシドニウスがあります。昨夕は東壁が光り始めていたので、今夜見えることでしょう。

豊かの海などに見られる表層の微妙な濃淡はなかなか表現しづらい対象です。標高のある地形なら影ができるので、明暗境界に近い位相で撮影すればはっきり分かるけれど、地質の濃淡(アルベドの違い)は影ができません。明暗境界が近いと光量が減って、かえって濃淡が分かりにくくなるなります。カラーセンサーだと色の違いになってくれるので表現しやすいのですが、白黒センサーではそれも難しい。バンドパスフィルターなどを工夫すれば炙り出せるのかも知れませんね。

左画像は朝を迎えた神酒の海付近。フラカストリウス内の細い谷が見やすい月相なのにはっきり写ってないので、それくらいのコンディションだったと理解できます。

海の西部を南北に走る低い山脈が影を落とし、その西側がまだ真っ暗です。この30分後にもう一度見たらかなり明るくなっていてびっくり。いかにこの山脈が低く“光の決壊”がしやすいか分かります。ピッコロミニからのびるアルタイ断崖の一部が光り始めていました。

神酒の海の北西に接した大きなクレーターはテオフィルス。クレーター壁の一部が朝を迎えつつありますね。テオフィルスの西隣がSLIMのいるキリルス。16日宵にはSLIMに太陽が当たり始めるでしょう。前回通信が回復したのは2月25日19時頃でしたから、電源が同一条件で再々度復活するとしたら3月26日8時JSTごろです。はたして機器は月面二夜を過ごせるでしょうか?楽しみです。

もう1枚は右画像。危難の海西部や静かの海東部、豊かの海北部あたりです。タルンティウスの連鎖クレーターは全く解像しませんでした。でもコーシー周辺やガードナーのメガドームを囲むあたりに無数に点在するドームは良く見えます。画像左上、愛の入江北部にあるレーマー近くから北へ向かう太い谷はレーマー谷。画像には半分も収まっていないほど長くのびています。まだ光が当たっていませんが、谷の西にはポシドニウスがあります。昨夕は東壁が光り始めていたので、今夜見えることでしょう。

豊かの海などに見られる表層の微妙な濃淡はなかなか表現しづらい対象です。標高のある地形なら影ができるので、明暗境界に近い位相で撮影すればはっきり分かるけれど、地質の濃淡(アルベドの違い)は影ができません。明暗境界が近いと光量が減って、かえって濃淡が分かりにくくなるなります。カラーセンサーだと色の違いになってくれるので表現しやすいのですが、白黒センサーではそれも難しい。バンドパスフィルターなどを工夫すれば炙り出せるのかも知れませんね。