かなり近くなった金星と木星 ― 2023/03/01

昨夕も金星と木星が美しく輝いていました。昼からの強風が収まらず、振動しまくりのベランダでの撮影は難儀しましたが、何とか記録できました。

左は26日から昨夕まで三日間、180mm+APS-Cの画角で狙ったものを恒星基準で合成したもの。画像上が概ね天頂方向で、かなりトリミングしてあります。また像面の歪みの関係で恒星位置がぴったり合わないため、できるだけ近くに配置してズレが目立たなくなるようにしました。

金星は下から上へ、木星は上から下へ移動しているのがよく分かりますね。それぞれの移動量や向きは、惑星ごとに異なる公転運動および視点である地球の運動を物語っている訳です。また木星周囲に微かに写っているガリレオ衛星も日々違う配置。これもまた面白い。

現代人の知識としてごく当たり前のことでも、自分の力だけで確かめたり追体験する機会は少ないでしょう。例えば今回の金星と木星の位置を測り、どういった運動を想定すればこの見かけの動きを説明できるかやってみた、と言う方はケプラーなどの時代以降ほとんどいらっしゃらないと思います。学者以外の一般市民にとって、特に学生時代を終えてしまったら「知っていても確かめない」というスタンスのほうが、私も含めて圧倒的多数派ですよね。こうした月惑星の接近現象から、あらためてたくさんのことを学び直すことができますよ。

この機材とは別に2月16日宵から50mm+APS-Cで撮り続けているシーンもあります。接近離脱がひと通り落ち着いてから合成してみようと思います。

右は2月28日宵のみの様子。直前まで雲があって困り者でした。また航空機の往来が多く、撮影した1/3のコマのどこかに何かが写っています。似た時間に撮影していたので、日がどんどん長くなっていることを体験できました。

このあと火星に並んでいた月も観察したかったけれど、22時ごろまで待っても強風に阻まれたので断念しました。金星・木星の最接近まで残り二日です。お天気がどうなることやら…

左表は1900年から200年ほどの間に起こる、今回と似たパターンの接近会合を拾い出したもの(日本経緯度原点での測心計算)。24年ごとに今回同様のシーズンに接近していますね。もちろんぴったりと言う訳ではなく、少しずつズレてしまいますが…。

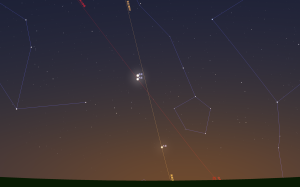

1975年、1999年、そして今年の接近日をStellariumで描いて下に掲載しました(日本から宵に見た場合)。背景の星座や黄道、天の赤道の位置関係までそっくりなことが分かるでしょう。

中川昇さんがブログで48年前の接近を思い出したり、星の広場 HAL-Newsにて橋本秋恵さんが1999年のケースを語っていてシンクロしてて面白かったので、私もここに簡単にまとめてみた次第。私自身は1975年が星にのめり始まった頃、1999年は大忙しの社会人だった頃で、どちらも見ていたはずですが、ぼんやりとしか思い出せません。一生のうち二、三回しか見ることができない“似たような光景”…ある種のデジャブを鮮明に思い出せると言うことは実に素晴らしいと感じます。

左は26日から昨夕まで三日間、180mm+APS-Cの画角で狙ったものを恒星基準で合成したもの。画像上が概ね天頂方向で、かなりトリミングしてあります。また像面の歪みの関係で恒星位置がぴったり合わないため、できるだけ近くに配置してズレが目立たなくなるようにしました。

金星は下から上へ、木星は上から下へ移動しているのがよく分かりますね。それぞれの移動量や向きは、惑星ごとに異なる公転運動および視点である地球の運動を物語っている訳です。また木星周囲に微かに写っているガリレオ衛星も日々違う配置。これもまた面白い。

現代人の知識としてごく当たり前のことでも、自分の力だけで確かめたり追体験する機会は少ないでしょう。例えば今回の金星と木星の位置を測り、どういった運動を想定すればこの見かけの動きを説明できるかやってみた、と言う方はケプラーなどの時代以降ほとんどいらっしゃらないと思います。学者以外の一般市民にとって、特に学生時代を終えてしまったら「知っていても確かめない」というスタンスのほうが、私も含めて圧倒的多数派ですよね。こうした月惑星の接近現象から、あらためてたくさんのことを学び直すことができますよ。

この機材とは別に2月16日宵から50mm+APS-Cで撮り続けているシーンもあります。接近離脱がひと通り落ち着いてから合成してみようと思います。

右は2月28日宵のみの様子。直前まで雲があって困り者でした。また航空機の往来が多く、撮影した1/3のコマのどこかに何かが写っています。似た時間に撮影していたので、日がどんどん長くなっていることを体験できました。

このあと火星に並んでいた月も観察したかったけれど、22時ごろまで待っても強風に阻まれたので断念しました。金星・木星の最接近まで残り二日です。お天気がどうなることやら…

【接近の周期性】

金星はおよそ8年周期で五つのパターンを繰り返すことが知られています(→2020年6月5日記事、2021年4月26日記事、2021年10月30日記事参照)。内外合時期や、宵の明星/明けの明星の移動などが概ね同じになるのです。これに加え、木星は約12年周期で公転しますから、両周期の最小公倍数である24年の周期で「似た時期に似た場所(星座背景)で金星と木星が接近する」のです。| 最接近日時 | 最接近離角 |

|---|---|

| 1903-01-31 13:01:43 JST | 0.686° |

| 1927-02-06 04:17:37 JST | 0.569° |

| 1951-02-12 03:53:09 JST | 0.392° |

| 1975-02-18 05:27:29 JST | 0.155° |

| 1999-02-24 04:40:46 JST | 0.133° |

| 2023-03-02 14:03:44 JST | 0.489° |

| 2047-03-08 18:44:32 JST | 0.883° |

| 2071-03-15 09:59:18 JST | 1.336° |

| 2095-03-22 04:04:34 JST | 1.827° |

1975年、1999年、そして今年の接近日をStellariumで描いて下に掲載しました(日本から宵に見た場合)。背景の星座や黄道、天の赤道の位置関係までそっくりなことが分かるでしょう。

中川昇さんがブログで48年前の接近を思い出したり、星の広場 HAL-Newsにて橋本秋恵さんが1999年のケースを語っていてシンクロしてて面白かったので、私もここに簡単にまとめてみた次第。私自身は1975年が星にのめり始まった頃、1999年は大忙しの社会人だった頃で、どちらも見ていたはずですが、ぼんやりとしか思い出せません。一生のうち二、三回しか見ることができない“似たような光景”…ある種のデジャブを鮮明に思い出せると言うことは実に素晴らしいと感じます。