SWANカメラが見たSWAN彗星 ― 2025/04/20

話題のSWAN彗星は崩壊しつつあるかも知れないということがSpaceweather.com4月18日冒頭で語られています。実際にCOBS(Comet Observation database)などを参照すると、4月7-8日にかけて7.5等級に増光したのち9-10日までには1等級落ちて、13日以降は9等以上の観測例がありません。

近日点通過は約10日後ですし、近日点距離も0.3335AUでアトラス彗星(C/2024 G3)よりずっと遠く、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)より少し近い程度ですから、崩壊を論じるのは尚早かも知れません。でも予想光度(本日時点で6.0等)よりずっと暗いのは事実です。私が観てきた印象では「低空のモヤでコマの広がりが見辛いせいかな」と思っていたのですが、それだけではないようです。

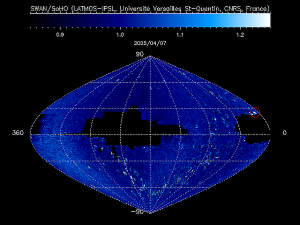

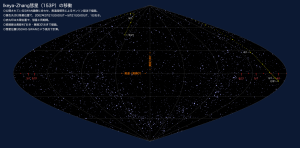

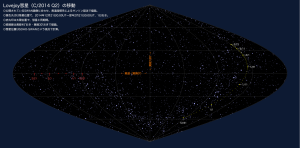

SWAN彗星を見つける発端となったSOHO-SWANカメラではどうでしょうか?大気越しではなく宇宙から観てますので、もし順調に増光しているなら地上よりはっきり写るでしょう。というわけで4月8日記事にも一度載せたSWAN画像のGIF動画を17日ぶんまで拡張して左上に掲載しました。クリックして再生してください。またご覧の通り公開されているSWAN画像は黄道座標系のサンソン=フラムスティード図法にマッピングされているため彗星位置が合ってるかどうか直感的に分かり辛いので、星図としても描き起こしてみました(右下図/縦横比は図法本来の比率に戻しています)。うん、間違いないようですね。

詳しく追ってみると、SWAN画像でも8日あたりがいちばん明るく、その後は暗くなっています。ここ数日はホットピクセルのように写っているβAndに重なってしまいよく分かりませんが、のびていた尾も見えなくなったので光度が落ちたことは間違いないでしょう。ちなみにSWANカメラがとらえるのは波長115nmから180nmまでの遠紫外線で、地上から可視光で見る光景とだいぶ違いますのでご注意。また、元々1°角あたり5×5ピクセルの小型センサー2台で全天をマッピングするという無謀なことを30年近く続けています。1990年代の技術を考えればこの荒さでも称賛に値する仕事っぷりでしょう。

せっかくなので、SWANカメラがとらえた他の彗星もご覧いただきましょう。当たり前ながらSWANにはSWAN彗星しか写ってない訳ではなく、歴代の大彗星もバッチリ写っています。いくつかセレクトしたので、星図とともに記事下にGIF動画を掲載しました。彗星マーカーは付けませんので、星図で移動位置を覚えてから動画再生すると良いでしょう。(まぁ、星図を見なくてもはっきり分かる彗星を選んでいますが…。)

私たちは地上から見た彗星の姿しか見ることができず、夜の間に地平から上がってこなければ絶対に見えません。でもSWANカメラは全球を飛び交う彗星を、天気や遮蔽物を気にせずいつでも見ることができる『唯一の視点』と言って良いでしょう。HSTやJWSTほど高解像度でなくとも良いから、こうした「リモート全天球カメラ」をもっとたくさん打ち上げればいいのにと思いました。リコリモ宇宙版でTHETAを飛ばしてくれませんかね?

近日点通過は約10日後ですし、近日点距離も0.3335AUでアトラス彗星(C/2024 G3)よりずっと遠く、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)より少し近い程度ですから、崩壊を論じるのは尚早かも知れません。でも予想光度(本日時点で6.0等)よりずっと暗いのは事実です。私が観てきた印象では「低空のモヤでコマの広がりが見辛いせいかな」と思っていたのですが、それだけではないようです。

SWAN彗星を見つける発端となったSOHO-SWANカメラではどうでしょうか?大気越しではなく宇宙から観てますので、もし順調に増光しているなら地上よりはっきり写るでしょう。というわけで4月8日記事にも一度載せたSWAN画像のGIF動画を17日ぶんまで拡張して左上に掲載しました。クリックして再生してください。またご覧の通り公開されているSWAN画像は黄道座標系のサンソン=フラムスティード図法にマッピングされているため彗星位置が合ってるかどうか直感的に分かり辛いので、星図としても描き起こしてみました(右下図/縦横比は図法本来の比率に戻しています)。うん、間違いないようですね。

詳しく追ってみると、SWAN画像でも8日あたりがいちばん明るく、その後は暗くなっています。ここ数日はホットピクセルのように写っているβAndに重なってしまいよく分かりませんが、のびていた尾も見えなくなったので光度が落ちたことは間違いないでしょう。ちなみにSWANカメラがとらえるのは波長115nmから180nmまでの遠紫外線で、地上から可視光で見る光景とだいぶ違いますのでご注意。また、元々1°角あたり5×5ピクセルの小型センサー2台で全天をマッピングするという無謀なことを30年近く続けています。1990年代の技術を考えればこの荒さでも称賛に値する仕事っぷりでしょう。

せっかくなので、SWANカメラがとらえた他の彗星もご覧いただきましょう。当たり前ながらSWANにはSWAN彗星しか写ってない訳ではなく、歴代の大彗星もバッチリ写っています。いくつかセレクトしたので、星図とともに記事下にGIF動画を掲載しました。彗星マーカーは付けませんので、星図で移動位置を覚えてから動画再生すると良いでしょう。(まぁ、星図を見なくてもはっきり分かる彗星を選んでいますが…。)

私たちは地上から見た彗星の姿しか見ることができず、夜の間に地平から上がってこなければ絶対に見えません。でもSWANカメラは全球を飛び交う彗星を、天気や遮蔽物を気にせずいつでも見ることができる『唯一の視点』と言って良いでしょう。HSTやJWSTほど高解像度でなくとも良いから、こうした「リモート全天球カメラ」をもっとたくさん打ち上げればいいのにと思いました。リコリモ宇宙版でTHETAを飛ばしてくれませんかね?

- 星図は自作プログラムによります。惑星は表示していません。彗星位置はSWANカメラ視点での計算ですが、カメラ位置を厳密に算出するのは困難なので、平均的なSOHO位置としています。

- 当たり前ですが上記計算と地心計算とを比較すると、視点によって彗星位置が少し変わることが分かります。

- SOHO-SWAN画像は原寸のままGIF加工しました。黒くなっている部分は太陽付近(前方)および地球方向(後方)を避けているせいと思われます。

- サンソン図法では通常の縦横比が1:2ですが、SWAN画像はだいたい2:3になっており、横方向が縮められています。もともと等積図法ではないため、同じ大きさの星像が同じ等級とは限りません。描画位置で変わってしまいます。

- SWANは原則1日1回の全天観測のようですが、必ずしも毎日ぶん揃っている訳ではありません。

- サンソン図法に投影するための元画像がどこかにあると思われますが、一般公開されているかどうか分かりません。元画像ではもっと詳しい挙動が分かると思われます。