δScoの月による掩蔽 ― 2022/07/11

昨夜は夜半過ぎまで良く晴れてくれました。月の赤緯がかなり低くて南中高度は明日12日に今月最低となるため、悪像を覚悟して観察しましたが、想像ほど酷くはなく、二晩前の観察時よりはるかに良シーイングでした。

左は南中をだいぶ過ぎた22:30ごろの撮影で、太陽黄経差は約134.69°、撮影高度は約24.56°、月齢は11.44。虹の入り江の北にあるJ.ハーシェル・クレーターがとても良く見えました。ここは浅いせいか、普段はあまりクレーターらしく感じないのです。アリスタルコスはやっと朝、ガッサンディやシラーは見やすい光加減です。

南中ごろを撮れれば良かったのですが、少し準備が遅れたことと、δScoの掩蔽があることを思い出したため、先に掩蔽を観察しようと観察順を入れ替えました。住宅地に囲まれた私の立地では出現の観察まで視界が確保できないため、潜入のみの観察に絞りました。下に潜入プラスマイナス2秒程度を切り取った動画を掲載します。原画ではもっと星像が小さいのですが、月の明暗境界がかなり暗いため、レベル調整したら太ってしまいました。

δScoは一応2等星ですが、近年は度々増光が観測されて「1等級」としてもおかしくない程度まで明るく見えることがあります。下A図はAAVSOによる2000年から昨日までの眼視等級とV等級。不規則ながら1等台中盤になることがしばしばあり、特にここ10年は平均値が2.0等を下回っていません。梅雨明け空で久しぶりに見あげると「いやぁ明るいなぁ」とびっくりします。

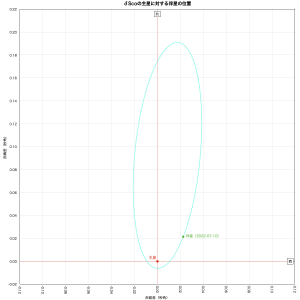

またδScoはWDSに2.39等と4.62等の二重星としても登録されています。現在分かっている軌道要素を元に自作プログラムで位置関係を描くと下B図のようになりました。周期はわずか10.8年、7月10日時点のPAは313.53°、離角は0.031秒角。離角の最小は2022年4月22日(図では主星の真南付近)で、近点を通り過ぎたばかり。もちろんアマチュアの小型望遠鏡で分離して見えるはずもありません。これこそ掩蔽での分離観測が期待できますが、少なくとも下の動画程度の撮り方では時間分解能も空間分解能も足りませんね。どこかの天文台で観測成功していないでしょうか?

左は南中をだいぶ過ぎた22:30ごろの撮影で、太陽黄経差は約134.69°、撮影高度は約24.56°、月齢は11.44。虹の入り江の北にあるJ.ハーシェル・クレーターがとても良く見えました。ここは浅いせいか、普段はあまりクレーターらしく感じないのです。アリスタルコスはやっと朝、ガッサンディやシラーは見やすい光加減です。

南中ごろを撮れれば良かったのですが、少し準備が遅れたことと、δScoの掩蔽があることを思い出したため、先に掩蔽を観察しようと観察順を入れ替えました。住宅地に囲まれた私の立地では出現の観察まで視界が確保できないため、潜入のみの観察に絞りました。下に潜入プラスマイナス2秒程度を切り取った動画を掲載します。原画ではもっと星像が小さいのですが、月の明暗境界がかなり暗いため、レベル調整したら太ってしまいました。

δScoは一応2等星ですが、近年は度々増光が観測されて「1等級」としてもおかしくない程度まで明るく見えることがあります。下A図はAAVSOによる2000年から昨日までの眼視等級とV等級。不規則ながら1等台中盤になることがしばしばあり、特にここ10年は平均値が2.0等を下回っていません。梅雨明け空で久しぶりに見あげると「いやぁ明るいなぁ」とびっくりします。

またδScoはWDSに2.39等と4.62等の二重星としても登録されています。現在分かっている軌道要素を元に自作プログラムで位置関係を描くと下B図のようになりました。周期はわずか10.8年、7月10日時点のPAは313.53°、離角は0.031秒角。離角の最小は2022年4月22日(図では主星の真南付近)で、近点を通り過ぎたばかり。もちろんアマチュアの小型望遠鏡で分離して見えるはずもありません。これこそ掩蔽での分離観測が期待できますが、少なくとも下の動画程度の撮り方では時間分解能も空間分解能も足りませんね。どこかの天文台で観測成功していないでしょうか?