2017年元日の時計合わせ ― 2016/12/29

【これまでに閏秒が挿入された日】

| 回 | 期日 | 挿入値 | UTC-TAI |

| 1 | 1972年7月1日 | +1秒 | -11秒 |

| 2 | 1973年1月1日 | +1秒 | -12秒 |

| 3 | 1974年1月1日 | +1秒 | -13秒 |

| 4 | 1975年1月1日 | +1秒 | -14秒 |

| 5 | 1976年1月1日 | +1秒 | -15秒 |

| 6 | 1977年1月1日 | +1秒 | -16秒 |

| 7 | 1978年1月1日 | +1秒 | -17秒 |

| 8 | 1979年1月1日 | +1秒 | -18秒 |

| 9 | 1980年1月1日 | +1秒 | -19秒 |

| 10 | 1981年7月1日 | +1秒 | -20秒 |

| 11 | 1982年7月1日 | +1秒 | -21秒 |

| 12 | 1983年7月1日 | +1秒 | -22秒 |

| 13 | 1985年7月1日 | +1秒 | -23秒 |

| 14 | 1988年1月1日 | +1秒 | -24秒 |

| 15 | 1990年1月1日 | +1秒 | -25秒 |

| 16 | 1991年1月1日 | +1秒 | -26秒 |

| 17 | 1992年7月1日 | +1秒 | -27秒 |

| 18 | 1993年7月1日 | +1秒 | -28秒 |

| 19 | 1994年7月1日 | +1秒 | -29秒 |

| 20 | 1996年1月1日 | +1秒 | -30秒 |

| 21 | 1997年7月1日 | +1秒 | -31秒 |

| 22 | 1999年1月1日 | +1秒 | -32秒 |

| 23 | 2006年1月1日 | +1秒 | -33秒 |

| 24 | 2009年1月1日 | +1秒 | -34秒 |

| 25 | 2012年7月1日 | +1秒 | -35秒 |

| 26 | 2015年7月1日 | +1秒 | -36秒 |

| 27 | 2017年1月1日 | +1秒 | -37秒 |

※日本時間9時直前(世界時では前日最後の瞬間)に変更されます。現在は1年の中間および年末にあたる6月末と12月末(世界時)に実施するというルールです。

少し前から告知されていますが、2017年1月1日午前9時直前にうるう秒(閏秒)が挿入されます。これは「世界時換算で2016年最後の1秒の後にもう一秒加える」ということ。会社のコンピューターシステム担当者などは、このうるう秒対策のために年末年始が休めない、という方もいらっしゃるでしょう。

正確に時刻を刻み管理する「原子時計」に対して、やや不正確な自然の時計である「地球の自転」がずれてしまうため、一定以上ずれないようにする補正がうるう秒。もちろん地球の自転は変えられないし、1秒の長さを変えたらもっと大混乱になるので、「定めた日に1秒単位で加減しよう」というルールになってます。これをしないと、極端に言えば「午前6時に夕日が沈む」ようなちぐはぐなことになるからですね。

右表はこれまでのうるう秒挿入年表。うるう秒のシステムが導入されたときすでに11秒遅れていましたが、それを含め今回の挿入時点では原子時計から37秒遅れています。前回の挿入は2015年7月1日午前9時直前でした。そのときの記事に詳しい解説がありますからお読みください。

表を見ると挿入のタイミングは不安定で、例えば1970年代や1980年代前半は毎年のように挿入されましたが、21世紀以降は3年おきくらいですね。もちろん早く進んでしまう場合は「うるう秒の削除」もあり得ますが、表を見る限り今のところ起こっていません。

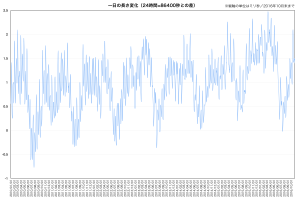

今回は前回から1年半しか経ってないので随分早い気がしました。左図は地球の自転を測って1日の長さを管理しているIERS(International Earth Rotation and Reference Systems Service/国際地球回転・基準系事業)の数値を使って、2010年初日から2016年10月末までの「1日の長さの変化」をグラフにしたもの。1日の長さって毎日変わるのですが、グラフがプラスにシフトしているときは「一日がほんのちょっと長い」と解釈してください。2013年の秋頃以降は1ミリ秒プラスマイナス1ミリ秒の範囲にほぼ収まっているので、毎日遅れてしまってるのです。

もう少し正確に計算すると、「2015年7月1日0時UT基点だと2016年10月31日終了までに0.6469309秒の遅れ」「2012年7月1日0時UT基点だと2016年10月31日終了までに1.7322491秒の遅れ」でした。前回のうるう秒挿入から今年10月末までで0.6秒だからまだ1秒は遅れていません。(※決まりでは原子時計と0.9秒以上ずれないようにする。)今年の夏に急に遅れを取り戻しているので予測し辛いこともあったでしょうね。

というわけで、お正月の9時はどんな時報が聞こえてくるか耳を傾けてくださいね。

★ブログ内で「日の出・日の入り」や「暦」をテーマに取り上げた関連記事・アーカイブは別ページにリストアップしています。日出没時刻やその最早最遅日は年や場所で変化しますから、記事日付をよく確認の上ご覧ください。

近年では最強の低気圧がいる… ― 2016/12/29

当地・茨城は年の瀬迫るこの時期に気温がぐっと低くなりました。昨日28日21:38頃には県北を震源とする震度6弱の大きな地震もあって、どうにもせわしない年末。今日も時折ミシミシと辺りが揺れています。

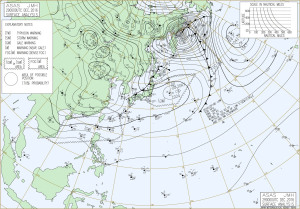

昨夜から今日午前にかけてはかなり雲が多く、日差しも弱いです。少しずつ回復しているようですが、日差しが弱いと元気が出ませんね。天気図を確認すると、一昨日に日本を荒らした低気圧や前線が発達してカムチャツカ半島北東にありました。中心付近の気圧はなんと936hPa。これは低い!低すぎる!左は本日9:00の天気図(気象庁サイトより引用/着色は筆者)。猛烈に密集した等圧線ですね。 前線下に書いてあるコメントを読むと台風並みの風が広範囲に吹いているようです。

11月28日の記事で日本付近の高い高気圧/低い低気圧について調べた表を掲載しました。気象庁から公開されている日々の天気図を使って2002年から2016年まで、11月から4月までの6ヶ月、北緯約40°以北を調べたものです。調査範囲でいちばん低かった低気圧は2011年1月17日の936hPaでした(右図)から、本日の低気圧はここ15年ほどでは1位タイ記録の低さということになるでしょう。(もちろん台風以外で、と言うことですが。)

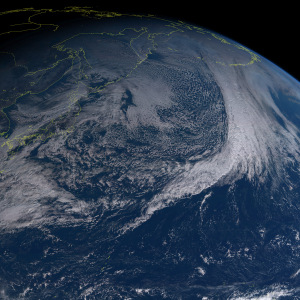

左上天気図と同時刻の気象衛星画像が右(画像元:NICTサイエンスクラウド)です。低気圧の位置には特に目立った渦などはありませんが、南に延びる寒冷前線が見事ですね。固い壁でもあるかのようです。

それにしても北半球が暗いなあ…。右画像は画像処理でかなり明るくしていますが、夏と比べて明度がかなり低いです。そんな作業を通じても冬であることを実感する次第。

昨夜から今日午前にかけてはかなり雲が多く、日差しも弱いです。少しずつ回復しているようですが、日差しが弱いと元気が出ませんね。天気図を確認すると、一昨日に日本を荒らした低気圧や前線が発達してカムチャツカ半島北東にありました。中心付近の気圧はなんと936hPa。これは低い!低すぎる!左は本日9:00の天気図(気象庁サイトより引用/着色は筆者)。猛烈に密集した等圧線ですね。 前線下に書いてあるコメントを読むと台風並みの風が広範囲に吹いているようです。

11月28日の記事で日本付近の高い高気圧/低い低気圧について調べた表を掲載しました。気象庁から公開されている日々の天気図を使って2002年から2016年まで、11月から4月までの6ヶ月、北緯約40°以北を調べたものです。調査範囲でいちばん低かった低気圧は2011年1月17日の936hPaでした(右図)から、本日の低気圧はここ15年ほどでは1位タイ記録の低さということになるでしょう。(もちろん台風以外で、と言うことですが。)

左上天気図と同時刻の気象衛星画像が右(画像元:NICTサイエンスクラウド)です。低気圧の位置には特に目立った渦などはありませんが、南に延びる寒冷前線が見事ですね。固い壁でもあるかのようです。

それにしても北半球が暗いなあ…。右画像は画像処理でかなり明るくしていますが、夏と比べて明度がかなり低いです。そんな作業を通じても冬であることを実感する次第。