曇る前に満月を拝む ― 2022/04/17

今日未明に満月を迎えました。夜半頃まで透明度が悪く薄雲通過も度々ありましたが、望遠鏡を引っ張り出して月を楽しみました。

左画像は日付が今日17日に変わる少し前の撮影で、太陽黄経差は約177.80°、撮影高度は約45.89°、月齢は15.35。だんだん曇ってしまう天気予報なのと、赤緯がマイナスで満月瞬時(17日3:55)には月高度が低くなってしまう影響を避け、満月の約3時間前・南中近くに撮影しました。左リムから下リムにかけてわずかに地形の影が確認できます。秤動によって左下を中心に見やすくなっており、バイイ・クレーターの更に奥にあるハウゼンやル・ジャンティ、ドリガルスキーなどのクレーターまでしっかり見えますね。オリエンタレ盆地外輪山やアインシュタイン・クレーターが二重になっている様子も見えて驚きました。

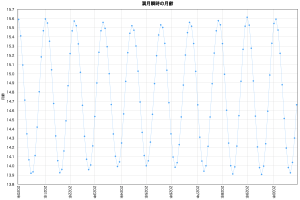

ところで今月は1日に新月でしたから満月は15日…と思いきや、17日までずれ込んだのですね。満月の平均月齢は14.8。月齢の数値は「新月からの経過日時」と考えれば良いですから、今月は満月になるまでに平均よりも日時が必要だったことになります。試しに満月瞬時の月齢をグラフ化すると下A図のようになりました。1年ほどの周期で変動が見られますが、よく見ると1年より少し長い周期ですね。今年は年の前半に満月月齢が大きいけれど、2025年のように年前半が小さいこともあります。

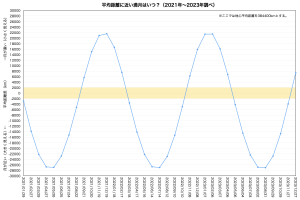

撮影中に「随分大きいなぁ」と感じたのですが、調べると今年最大の満月は7月14日なのですね(下B図/ただし測心では6月のほうが大きい)。つまり今月は大きくなりつつある途中ということでした。2019年11月13日記事に書きましたが、ここしばらくは「標準サイズ」の満月を拝めないシーズンになっていますが、強いて言うなら今年は3月と10月が標準に近いです(下C図)。わずか一ヶ月ながら、今月の満月は急速に地心距離を狭めているんですね。この一ヶ月は天候不順で月面観察がなかなか困難だったけれど、身に染み付いてる月面の感覚が錆びつくことなく役に立ってくれてホッとしました。

左画像は日付が今日17日に変わる少し前の撮影で、太陽黄経差は約177.80°、撮影高度は約45.89°、月齢は15.35。だんだん曇ってしまう天気予報なのと、赤緯がマイナスで満月瞬時(17日3:55)には月高度が低くなってしまう影響を避け、満月の約3時間前・南中近くに撮影しました。左リムから下リムにかけてわずかに地形の影が確認できます。秤動によって左下を中心に見やすくなっており、バイイ・クレーターの更に奥にあるハウゼンやル・ジャンティ、ドリガルスキーなどのクレーターまでしっかり見えますね。オリエンタレ盆地外輪山やアインシュタイン・クレーターが二重になっている様子も見えて驚きました。

ところで今月は1日に新月でしたから満月は15日…と思いきや、17日までずれ込んだのですね。満月の平均月齢は14.8。月齢の数値は「新月からの経過日時」と考えれば良いですから、今月は満月になるまでに平均よりも日時が必要だったことになります。試しに満月瞬時の月齢をグラフ化すると下A図のようになりました。1年ほどの周期で変動が見られますが、よく見ると1年より少し長い周期ですね。今年は年の前半に満月月齢が大きいけれど、2025年のように年前半が小さいこともあります。

撮影中に「随分大きいなぁ」と感じたのですが、調べると今年最大の満月は7月14日なのですね(下B図/ただし測心では6月のほうが大きい)。つまり今月は大きくなりつつある途中ということでした。2019年11月13日記事に書きましたが、ここしばらくは「標準サイズ」の満月を拝めないシーズンになっていますが、強いて言うなら今年は3月と10月が標準に近いです(下C図)。わずか一ヶ月ながら、今月の満月は急速に地心距離を狭めているんですね。この一ヶ月は天候不順で月面観察がなかなか困難だったけれど、身に染み付いてる月面の感覚が錆びつくことなく役に立ってくれてホッとしました。

今日の太陽、Xクラスフレア発生 ― 2022/04/17

昨夜から今朝にかけて薄雲が度々通過する満月夜。今日朝のうち一時的に晴れたものの、10時頃から雲が多くなりました。向こう3日ほど曇りや雨の予報です。

左は10時過ぎの太陽。雲が飛び交う隙間から撮りつないで何とかものにしました。大注目の左上リム近くはなんと2つの大きな黒点を中心に沢山の小黒点がありますね。ここは活動領域12993(北側)および12994と採番されました。12992はどこかと思ったら、右下に迫った12987のそばにできていました。左画像でプラージュが見えるところです。

プロミネンスも右上や左下で活発な姿を見せています。

左上の12993・12994近くではこの観測の約2.5時間後、12:34JSTをピークとしたX1.17クラスの大変強いフレアが発生しました。ちょうど一周前に相当すると思われる活動領域12975でも3月31日未明にX1.3クラスフレアが発生しました。活発な状態が一周回ってもまだ維持されていたのですね。

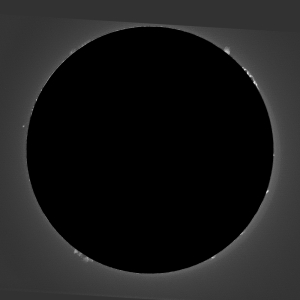

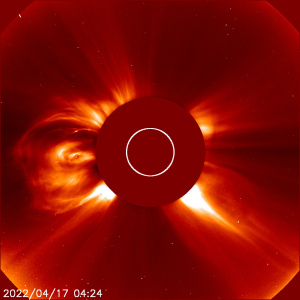

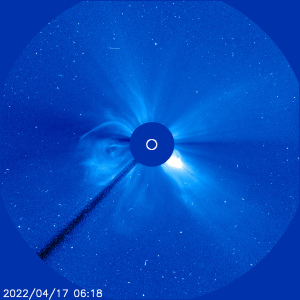

フレアを見たかったけれど昼前からは雲量10割状態。惜しいことをしました。下A画像はSDOサイトからの引用で、AIA131の画像(12:35:46JST)。眩い閃光が見えますね。また下B・C画像はSOHOサイトからの引用でフレアMAXから約50分後および2.7時間後の様子。フレアが起因と思われる爆発が左やや下に向かってどんどん広がってます。(SDOは太陽南北が画像上下のため、黄道を水平にしているSOHOカメラではフレア方向が異なります。)今後も連続観察したいけれど、今週から来週にかけて何回晴れてくれるか心配…。

左は10時過ぎの太陽。雲が飛び交う隙間から撮りつないで何とかものにしました。大注目の左上リム近くはなんと2つの大きな黒点を中心に沢山の小黒点がありますね。ここは活動領域12993(北側)および12994と採番されました。12992はどこかと思ったら、右下に迫った12987のそばにできていました。左画像でプラージュが見えるところです。

プロミネンスも右上や左下で活発な姿を見せています。

左上の12993・12994近くではこの観測の約2.5時間後、12:34JSTをピークとしたX1.17クラスの大変強いフレアが発生しました。ちょうど一周前に相当すると思われる活動領域12975でも3月31日未明にX1.3クラスフレアが発生しました。活発な状態が一周回ってもまだ維持されていたのですね。

フレアを見たかったけれど昼前からは雲量10割状態。惜しいことをしました。下A画像はSDOサイトからの引用で、AIA131の画像(12:35:46JST)。眩い閃光が見えますね。また下B・C画像はSOHOサイトからの引用でフレアMAXから約50分後および2.7時間後の様子。フレアが起因と思われる爆発が左やや下に向かってどんどん広がってます。(SDOは太陽南北が画像上下のため、黄道を水平にしているSOHOカメラではフレア方向が異なります。)今後も連続観察したいけれど、今週から来週にかけて何回晴れてくれるか心配…。