天の川に近い皆既月食 ― 2025/08/19

天リフの山口さんが2040年や2047年に起こる「天の川と皆既月食」のライブ配信を計画中とのこと。意図するところは「皆既中の月の周りにはたくさんの星が見えるよ」という状態をお茶の間に届けたいご様子。元気でいられればぜひ拝見したいところですが明日の命を繋ぐのもやっとの身。もう少し早くならないものかと思い、この先の皆既月食状況を調べてみました。

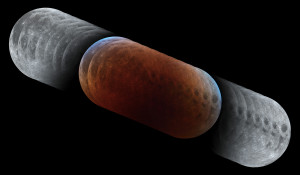

最初に種明かししてしまうと、最近仲間内で「月食とグランドクロスを一緒に撮れるだろうか」と話題にしたばかりでした。グランドクロスとは「天の川」と「黄道光」が天球上で交差する様子を表現する言葉。黄道光は「3月の宵、天文薄暮終了頃の西空」または「10月の明け方、天文薄明開始頃の東空」が見やすいのですが、それぞれちょうど天の川銀河がそそり立つ時期に差しかかるため、グランドクロスとしても見やすくなります。詳しくは2024年9月29日記事をどうぞ。2018年1月31日皆既月食(食分1.322)は月のすぐ側にプレセペ星団があって(左上画像/多段階合成)、これをワンショットで写した方も多いでしょう。赤い月が白飛びしない条件でも星団が写ったことから、天の川や黄道光との両立も可能なんです。

来月9月8日未明の皆既月食はグランドクロスにちょっぴり早いけれど見えないわけではなく、また本影食最大時刻(3:12ごろ)が天文薄明直前のため「赤い月とグランドクロスをいっぺんに写せるんじゃないか」と話していた訳です。論より証拠、ハワイのマウナケアで撮影された今年3月の皆既月食+星野画像には天の川と黄道光、それに対日照まで写っているようすがすばる望遠鏡サイトのトピックスで紹介されています。ぜひご覧ください。その他チリのヨーロッパ南天天文台サイトにもパノラマ作例があります。

上記マウナケアの例にある今年3月の食分は最大1.184でしたから、来月の食分1.368のほうがずっと暗いでしょう。残念なのは月が天の川から遠いこと。でも全周魚眼でどんな光景になるのか興味が湧きませんか?

では、もう少し詳しく分析。皆既中の月が天の川に近いかどうかはそのときの月位置を銀河座標系で表せばすぐ分かります。銀緯の絶対値が小さいほど銀河面に近いことになるからです。黄道に対する銀河赤道の昇交点は黄経270.0°、降交点は90.0°。つまり昇交点はいて座方向、降交点はふたご座方向にあるから、月が概ね黄道に沿って動くとした場合「天の川に近い皆既月食」は自ずとふたつの交点近くで起こることになるでしょう。銀緯と共に黄経も参照すれば、どちらの交点に近いが分かります。交点で満月を迎えるのは12-1月か6-7月のみですから、発生月も絞られるという理屈ですね。

記事下表は2000年から一世紀の間に起こる日本から見える皆既月食一覧。月食最大時の黄経と銀緯も併記しました。青文字は天の川銀河面から20°より離れないケースです。天リフ山口さんの最終目標(?)2047年の月食は最大時黄経が285.25°ですからいて座側ですね。でもその前に2029年1月1日(ふたご座側)があるじゃないですか。グランドクロス交点で起きる月食ながら真夜中過ぎなので一緒に見るのは困難です。でも淡い冬銀河に浮かぶ赤い月は強烈なインパクト。難易度高めだけれど、これを逃す手はありません。月食中の空を敢えて流星観察並の広視野でとらえることは、文字通り視野を広げるイノベーションになるでしょう。除夜の鐘の中で空高く始まる月食。んん〜、いいですねぇ。実質3年半先だから遠い話ではないですよ。

右上図はそのときのStellariumシミュレーション。さすがにバラ星雲や勾玉星雲より月のほうが明るいでしょうが、オリオン大星雲なら一緒に写るかも?見所ですね。しぶんぎ座流星群の期間にも入ってますから、明るく大きな流れ星が期待できそう。その他、来月の月食よりは天の川に近いケースも幾つかあるので練習(?)にどうぞ。また来年2026年3月3日のようにグランドクロスと一緒に狙いやすいチャンスもあります。ひとつひとつの月食の見所をじっくり探してみてくださいね。

最初に種明かししてしまうと、最近仲間内で「月食とグランドクロスを一緒に撮れるだろうか」と話題にしたばかりでした。グランドクロスとは「天の川」と「黄道光」が天球上で交差する様子を表現する言葉。黄道光は「3月の宵、天文薄暮終了頃の西空」または「10月の明け方、天文薄明開始頃の東空」が見やすいのですが、それぞれちょうど天の川銀河がそそり立つ時期に差しかかるため、グランドクロスとしても見やすくなります。詳しくは2024年9月29日記事をどうぞ。2018年1月31日皆既月食(食分1.322)は月のすぐ側にプレセペ星団があって(左上画像/多段階合成)、これをワンショットで写した方も多いでしょう。赤い月が白飛びしない条件でも星団が写ったことから、天の川や黄道光との両立も可能なんです。

来月9月8日未明の皆既月食はグランドクロスにちょっぴり早いけれど見えないわけではなく、また本影食最大時刻(3:12ごろ)が天文薄明直前のため「赤い月とグランドクロスをいっぺんに写せるんじゃないか」と話していた訳です。論より証拠、ハワイのマウナケアで撮影された今年3月の皆既月食+星野画像には天の川と黄道光、それに対日照まで写っているようすがすばる望遠鏡サイトのトピックスで紹介されています。ぜひご覧ください。その他チリのヨーロッパ南天天文台サイトにもパノラマ作例があります。

上記マウナケアの例にある今年3月の食分は最大1.184でしたから、来月の食分1.368のほうがずっと暗いでしょう。残念なのは月が天の川から遠いこと。でも全周魚眼でどんな光景になるのか興味が湧きませんか?

では、もう少し詳しく分析。皆既中の月が天の川に近いかどうかはそのときの月位置を銀河座標系で表せばすぐ分かります。銀緯の絶対値が小さいほど銀河面に近いことになるからです。黄道に対する銀河赤道の昇交点は黄経270.0°、降交点は90.0°。つまり昇交点はいて座方向、降交点はふたご座方向にあるから、月が概ね黄道に沿って動くとした場合「天の川に近い皆既月食」は自ずとふたつの交点近くで起こることになるでしょう。銀緯と共に黄経も参照すれば、どちらの交点に近いが分かります。交点で満月を迎えるのは12-1月か6-7月のみですから、発生月も絞られるという理屈ですね。

記事下表は2000年から一世紀の間に起こる日本から見える皆既月食一覧。月食最大時の黄経と銀緯も併記しました。青文字は天の川銀河面から20°より離れないケースです。天リフ山口さんの最終目標(?)2047年の月食は最大時黄経が285.25°ですからいて座側ですね。でもその前に2029年1月1日(ふたご座側)があるじゃないですか。グランドクロス交点で起きる月食ながら真夜中過ぎなので一緒に見るのは困難です。でも淡い冬銀河に浮かぶ赤い月は強烈なインパクト。難易度高めだけれど、これを逃す手はありません。月食中の空を敢えて流星観察並の広視野でとらえることは、文字通り視野を広げるイノベーションになるでしょう。除夜の鐘の中で空高く始まる月食。んん〜、いいですねぇ。実質3年半先だから遠い話ではないですよ。

右上図はそのときのStellariumシミュレーション。さすがにバラ星雲や勾玉星雲より月のほうが明るいでしょうが、オリオン大星雲なら一緒に写るかも?見所ですね。しぶんぎ座流星群の期間にも入ってますから、明るく大きな流れ星が期待できそう。その他、来月の月食よりは天の川に近いケースも幾つかあるので練習(?)にどうぞ。また来年2026年3月3日のようにグランドクロスと一緒に狙いやすいチャンスもあります。ひとつひとつの月食の見所をじっくり探してみてくださいね。

【日本から見える皆既月食一覧/2000〜2100年】※高度は日本経緯度原点(東京)の参考値

| 月食最大日時(JST) | 月齢 | 食分 | 本影食開始(JST) 高度 | 本影食終了(JST) 高度 | 本影食継続 時間(分) | 最大時黄経 | 最大時銀緯 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000年7月16日 22:55:33 31.05° | 14.77 | 1.773 | 7月16日 20:58:00 20.06° | 7月17日 00:54:35 30.46° | 236.6 | 294.35° | -21.34° |

| 2001年1月10日 05:20:33 17.27° | 15.12 | 1.193 | 1月10日 03:42:41 36.21° | 1月10日 06:59:37 -0.73° | 196.9 | 108.85° | 16.14° |

| 2007年8月28日 19:37:20 15.47° | 15.48 | 1.482 | 8月28日 17:51:32 -4.58° | 8月28日 21:24:24 32.99° | 212.9 | 335.10° | -52.75° |

| 2010年12月21日 17:16:56 8.42° | 15.61 | 1.262 | 12月21日 15:32:57 -9.12° | 12月21日 19:02:18 28.20° | 209.3 | 90.00° | -0.13° |

| 2011年12月10日 23:31:49 76.68° | 15.35 | 1.110 | 12月10日 21:46:11 63.52° | 12月11日 01:18:58 63.95° | 212.8 | 77.95° | -10.74° |

| 2014年10月8日 19:54:35 32.22° | 14.20 | 1.172 | 10月8日 18:15:03 12.77° | 10月8日 21:35:17 49.91° | 200.2 | 15.32° | -57.14° |

| 2018年1月31日 22:29:49 63.09° | 14.47 | 1.322 | 1月31日 20:48:41 45.14° | 2月1日 00:12:06 70.55° | 203.4 | 131.78° | 34.97° |

| 2021年5月26日 20:18:42 15.40° | 14.68 | 1.016 | 5月26日 18:45:10 0.47° | 5月26日 21:53:22 26.81° | 188.2 | 245.94° | 20.66° |

| 2022年11月8日 19:59:10 40.22° | 14.01 | 1.363 | 11月8日 18:09:39 18.38° | 11月8日 21:50:03 61.07° | 220.4 | 46.13° | -37.17° |

| 2025年9月8日 03:11:47 24.20° | 15.50 | 1.368 | 9月8日 01:27:22 39.63° | 9月8日 04:57:28 4.93° | 210.1 | 344.20° | -57.13° |

| 2026年3月3日 20:33:41 35.23° | 13.98 | 1.155 | 3月3日 18:50:27 15.51° | 3月3日 22:18:12 52.26° | 207.7 | 163.23° | 55.64° |

| 2029年1月1日 01:52:04 59.33° | 15.62 | 1.252 | 1月1日 00:08:00 76.24° | 1月1日 03:37:30 38.56° | 209.5 | 99.77° | 8.46° |

| 2032年4月26日 00:13:39 39.08° | 15.52 | 1.198 | 4月25日 22:28:25 37.53° | 4月26日 02:00:18 29.68° | 211.9 | 215.67° | 44.09° |

| 2032年10月19日 04:02:29 21.95° | 14.23 | 1.109 | 10月19日 02:24:44 40.64° | 10月19日 05:41:24 2.77° | 196.7 | 24.62° | -51.91° |

| 2033年4月15日 04:12:40 11.12° | 15.06 | 1.098 | 4月15日 02:25:39 29.56° | 4月15日 06:01:13 -9.81° | 215.6 | 204.21° | 51.98° |

| 2033年10月8日 19:55:12 31.87° | 14.89 | 1.355 | 10月8日 18:14:15 12.19° | 10月8日 21:37:18 49.68° | 203.1 | 15.39° | -57.75° |

| 2037年1月31日 23:00:27 67.87° | 15.18 | 1.212 | 1月31日 21:22:01 51.95° | 2月1日 00:40:06 69.16° | 198.1 | 131.76° | 35.35° |

| 2040年5月26日 20:45:11 18.81° | 15.35 | 1.540 | 5月26日 19:00:06 2.91° | 5月26日 22:31:28 29.33° | 211.4 | 245.95° | 20.28° |

| 2040年11月19日 04:03:30 26.95° | 14.01 | 1.401 | 11月19日 02:13:40 48.47° | 11月19日 05:54:41 5.77° | 221.0 | 55.66° | -29.34° |

| 2043年3月25日 23:30:52 51.96° | 14.22 | 1.120 | 3月25日 21:43:56 42.96° | 3月26日 01:19:14 46.35° | 215.3 | 184.54° | 59.74° |

| 2044年3月14日 04:37:22 14.94° | 13.98 | 1.207 | 3月14日 02:53:10 34.90° | 3月14日 06:22:50 -6.08° | 209.7 | 172.75° | 58.29° |

| 2044年9月7日 20:19:33 27.17° | 15.43 | 1.049 | 9月7日 18:36:53 8.07° | 9月7日 22:03:40 42.74° | 206.8 | 345.13° | -57.32° |

| 2047年7月7日 19:34:35 5.78° | 14.00 | 1.758 | 7月7日 17:45:36 -13.32° | 7月7日 21:24:46 21.58° | 219.2 | 285.25° | -13.58° |

| 月食最大日時(JST) | 月齢 | 食分 | 本影食開始(JST) 高度 | 本影食終了(JST) 高度 | 本影食継続 時間(分) | 最大時黄経 | 最大時銀緯 |

| 2051年10月20日 04:10:39 20.12° | 14.93 | 1.417 | 10月20日 02:28:47 39.58° | 10月20日 05:53:41 0.23° | 204.9 | 24.67° | -52.44° |

| 2058年6月7日 04:14:37 1.62° | 15.37 | 1.666 | 6月7日 02:28:13 17.87° | 6月7日 06:02:14 -17.63° | 214.0 | 254.83° | 12.71° |

| 2061年9月29日 18:37:02 13.60° | 15.54 | 1.169 | 9月29日 16:56:08 -6.49° | 9月29日 20:19:16 33.33° | 203.1 | 6.44° | -60.74° |

| 2062年9月19日 03:32:51 22.62° | 15.41 | 1.153 | 9月19日 01:47:04 40.36° | 9月19日 05:20:05 2.14° | 213.0 | 354.41° | -59.61° |

| 2065年1月22日 18:57:48 23.33° | 15.61 | 1.229 | 1月22日 17:13:40 3.72° | 1月22日 20:43:19 43.98° | 209.7 | 122.89° | 28.12° |

| 2065年7月18日 02:47:29 18.10° | 14.02 | 1.619 | 7月18日 00:59:37 29.29° | 7月18日 04:36:33 1.17° | 216.9 | 294.11° | -21.14° |

| 2066年1月12日 00:03:36 75.10° | 15.27 | 1.141 | 1月11日 22:16:31 65.69° | 1月12日 01:52:13 59.60° | 215.7 | 110.72° | 17.56° |

| 2068年11月9日 20:45:48 49.91° | 14.31 | 1.021 | 11月9日 19:10:54 31.33° | 11月9日 22:21:52 66.44° | 191.0 | 47.39° | -36.02° |

| 2072年3月5日 00:21:56 58.65° | 14.55 | 1.251 | 3月4日 22:42:27 56.06° | 3月5日 02:02:35 47.25° | 200.1 | 164.02° | 55.74° |

| 2072年8月29日 01:04:31 40.67° | 14.61 | 1.172 | 8月28日 23:14:46 44.18° | 8月29日 02:55:45 26.14° | 221.0 | 334.76° | -51.82° |

| 2073年8月18日 02:41:30 24.86° | 14.03 | 1.105 | 8月18日 00:56:07 36.98° | 8月18日 04:28:15 7.14° | 212.1 | 323.67° | -44.88° |

| 2076年12月10日 20:33:41 48.54° | 14.00 | 1.450 | 12月10日 18:43:46 26.80° | 12月10日 22:24:57 69.61° | 221.2 | 78.72° | -9.86° |

| 2079年10月11日 02:29:19 38.74° | 15.56 | 1.086 | 10月11日 00:50:16 54.05° | 10月11日 04:09:42 19.86° | 199.4 | 15.78° | -57.22° |

| 2080年4月4日 20:22:27 25.98° | 13.97 | 1.350 | 4月4日 18:36:00 6.80° | 4月4日 22:10:10 41.08° | 214.2 | 195.26° | 56.30° |

| 2083年2月3日 03:25:34 39.22° | 15.61 | 1.211 | 2月3日 01:41:33 59.03° | 2月3日 05:11:00 18.21° | 209.4 | 132.47° | 35.70° |

| 2087年5月18日 00:54:09 31.38° | 14.92 | 1.459 | 5月17日 22:59:18 33.81° | 5月18日 02:50:31 18.20° | 231.2 | 235.69° | 28.96° |

| 2087年11月10日 21:04:22 53.04° | 15.02 | 1.505 | 11月10日 19:21:22 33.10° | 11月10日 22:48:33 69.11° | 207.2 | 47.43° | -36.39° |

| 2091年3月6日 00:57:12 56.41° | 15.26 | 1.288 | 3月5日 23:16:50 59.30° | 3月6日 02:38:46 41.58° | 201.9 | 164.00° | 56.30° |

| 2094年12月22日 04:55:21 21.23° | 14.00 | 1.467 | 12月22日 03:05:31 42.64° | 12月22日 06:46:32 0.94° | 221.0 | 88.35° | -1.58° |

| 2098年4月16日 04:03:37 12.01° | 13.97 | 1.441 | 4月16日 02:16:03 30.23° | 4月16日 05:52:27 -8.87° | 216.4 | 204.53° | 51.29° |

| 2098年10月10日 18:18:47 13.60° | 15.37 | 1.328 | 10月10日 16:28:43 -8.22° | 10月10日 20:10:18 35.61° | 221.6 | 16.72° | -56.66° |

| 月食最大日時(JST) | 月齢 | 食分 | 本影食開始(JST) 高度 | 本影食終了(JST) 高度 | 本影食継続 時間(分) | 最大時黄経 | 最大時銀緯 |

- 自作プログラムによる計算です。高度は日本経緯度原点(東京)の値ですが、月食の開始・最大・終了時刻や食分などは世界中どこで見ても同じです。

- 月食最大時に空に見えていないものは省きました。月食最大時に見えていても薄明/薄暮途中の場合がありますからご注意。

- 天の川の近くで皆既月食になるケースを探すため、月食最大時の黄経と銀緯も記載しました(それぞれ2000年分点)。

- 天の川の近くで皆既月食になるもの(銀緯がプラスマイナス20°)は青文字で表記しました。

- 天の川近くの満月は銀緯がゼロに近づくと共に、黄経が90°または270°に近くなります。90°の場合はふたご座近くの冬銀河の中、270°の場合はいて座近くの夏銀河の中です。

- 食分の値は資料によって少し異なるかも知れません。月直径や大気を考慮した本影の広がりについてどんな値を採用するかによって結果が変わるからです。例えば国立天文台とNASAでは採用している月直径が違います。時代によるエビデンスの変遷もあります。

今日の太陽 ― 2025/08/18

昨夜は薄曇り。今朝も淡い雲が残っていましたが、午後は不安定になる予報でしたので早いうちに太陽を観察。

左は9:20ごろの撮影。薄雲越しなので1フレームの露出が1.5倍くらいになってます。黒点はいずれも極小となり、プラージュも活発さを失いつつあります。ダークフィラメントは多いですね。左上に大規模なプロミネンスが見えました。微かなほうは10時ごろまでに見えなくなったようですが、濃いほうは15時半現在もまだ残っています。いつ千切れるでしょうか。

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は896、真夏日地点数は694、猛暑日地点数は150、国内最高気温は東京都府中ポイントの39.0度。ジリジリと暑さがぶり返しています。南西諸島南には台風になりそうな熱帯低気圧が北上中。週末までには九州へ接近する可能性があるようです。

左は9:20ごろの撮影。薄雲越しなので1フレームの露出が1.5倍くらいになってます。黒点はいずれも極小となり、プラージュも活発さを失いつつあります。ダークフィラメントは多いですね。左上に大規模なプロミネンスが見えました。微かなほうは10時ごろまでに見えなくなったようですが、濃いほうは15時半現在もまだ残っています。いつ千切れるでしょうか。

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は896、真夏日地点数は694、猛暑日地点数は150、国内最高気温は東京都府中ポイントの39.0度。ジリジリと暑さがぶり返しています。南西諸島南には台風になりそうな熱帯低気圧が北上中。週末までには九州へ接近する可能性があるようです。

今日の太陽 ― 2025/08/17

昨夜は曇り。今日夜明けに少しだけ晴れ間があり、少し離れて縦並びに輝く金星と木星が見えました。昼前から回復、蒸し暑くなりました。そう言えば久しぶりに熱中症警戒アラートが出ていました。

左は13:20過ぎの太陽。どろっとした大気のおかげか、シーイングがとても良かったです。中央の活動領域14180がとても明るく、Cクラスのフレアが出ていたようです。左上には奇妙な形のプロミネンス。左端やや下にも明るいプロミネンスが見えました。根っこに何かあるような…?

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は846、真夏日地点数は691、猛暑日地点数は124、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの37.7度。さて、8月後半はどうなりますやら。

左は13:20過ぎの太陽。どろっとした大気のおかげか、シーイングがとても良かったです。中央の活動領域14180がとても明るく、Cクラスのフレアが出ていたようです。左上には奇妙な形のプロミネンス。左端やや下にも明るいプロミネンスが見えました。根っこに何かあるような…?

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は846、真夏日地点数は691、猛暑日地点数は124、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの37.7度。さて、8月後半はどうなりますやら。

これからのプレアデス星団掩蔽のために ― 2025/08/17

お盆休暇の最終夜を飾るはずだった月によるプレアデス星団の掩蔽(すばる食)。残念ながら当地・茨城県南部は雲が多く、時々雲の薄いところから月が顔を出すような状態でした。こんなときムリに撮影てもあたふたするだけなのできっぱり諦め、双眼鏡での実視に徹しました。からたわで天リフさんのライブ配信も一緒に楽しみました。

左は17日0:00JST・日本経緯度原点における月とすばるの様子。驚くほど月がどっぷり星団に浸かってますね。何度もこの掩蔽を見てきましたが、こんな見事な陣形(?)は初めてかも。

多くの資料ではプレアデス星団の代表点がアルキオネのすぐ側に設定されていますが、今回は代表点と月中心との最小離角が0.255°でした。月半径と同等の量です。アルキオネの接食掩蔽ラインが国内を通過したことを知っていれば、計算するまでもなく最小離角が月の半径程度なんだなと分かるでしょう。

今後の楽しい観察のためにも、いくつか要点を絞って資料を残しておきます。まずは期間と離角の推移。ご存知の通りプレアデス星団やプレセペ星団、あるいはアルデバランやアンタレス、スピカ等の掩蔽は約18.6年のイベント周期があります。(※18.6年ごとに1回しか起きないのではなく、一定の期間内に何度も起きやすくなる。他の恒星食や星団食も同様。)18.6年ごとに月軌道がすばるに近づき、それ以外は離れてしまうと言うことです。月そのものは一朔望月で空を巡りますから、毎月おうし座を通ることは間違いありません。でも、その度にすばるを隠したり、掠めたりする訳ではありません。

下A図は2000年から一世紀分、すばると月とが一番近いときをピックアップして離角を計算したもの。赤線に近いほどすばる代表点近くを通ります。確かに19年くらいの波で赤線に接近したり遠くなってますね。掩蔽が起こらない時はあまり意識しませんが、遠い時は10°近く南に離れてしまうのもびっくり。遠い時期はすばるの真南を月が通過する時、ヒアデス星団よりも赤緯が低くなってしまうんです。

下B図は今期の様子を詳しく見るため、A図の中で2024年から2028年まで抜き出して拡大したもの。全ての接近が日本から見える訳ではなく、見えるチャンスは赤丸のタイミングだけです。二回前の2024年12月14日の観察はこの記事に記載、また一回前の2025年3月5日は天気が悪くて見えませんでした。グラフ外ですが2023年のクリスマスイブにも大接近しています。

冒頭Stellarium画像で、赤いレチクルの内側は直径が1°、外側は2°。プレアデス星団の主要な星はほぼ1°円に収まり、周囲の暗い星を入れたら2°程度の広がりがある散開星団です。いっぽう月の平均視直径は約0.52°なので、どう足掻いても全ての星を隠せません。例えば今回の天リフさんの配信を引用して23:30から15分おきの画像をキャプチャして合成すると、右画像のような月の動きが浮かび上がりました。タイゲタやメローペはギリギリ隠されないルートだったことが分かりますね。

アルキオネ近くの星団代表点に対して北側を通過するか、南側か、あるいは真ん中のルートかによって隠れる星や隠れない星がふるい分けられ、毎回異なる掩蔽状況を楽しめるのがプレアデス掩蔽の醍醐味と言っていいでしょう。主要な星はみんな3-5等台と明るく、ネームド以外にも6-8等の星がたくさんありますから、高倍率でも複数の星の見え隠れを味わえます。現象の度に月齢も違いますから、それも面白いところ。来年2026年3月23日宵、西空高くに月齢4.4の月が輝き出すとすぐ側にすばるが見えるはずです。この時は北側に離れ過ぎて掩蔽は起こらないけれど、薄暮の中で大接近した光景はみなさんの心を鷲掴みにするでしょう。

天リフさんのライブで「月の動きが速い」「速度を感じられる」と言うコメントがありました。普段から月面や掩蔽を観察していれば月の移動速度が体に染みついてきます。では実際にどれくらいの速さなのでしょうか。計算してみました。ひとくちに速さと言っても色々ありますが、ここでは二種類×二種類のものを比べてみましょう。すなわち「恒星に対して天球を移動する見かけの速さ」と「実際の宇宙空間を月が公転する速さ」。そして、それを「地球中心を基準に測る(地心計算)」か、または「地上の人間が測る(測心計算)」かという違いです。

記事下C・D図をご覧ください。C図は地心計算による二種類の速度、D図は測心計算(日本経緯度原点基準)です。地心計算では双方とも1年2回程度の振動があり、全体では緩やかな変化もありますが、極端には変わりませんね。ところが実際に地上の私たちが見る月は想像以上に複雑な動き方をしていました。D図の通り2本のグラフには強い相関があるものの、上下変化はすごいことになってますね。これは、月の公転よりも地球の自転のほうがずっと速く、その視点移動が月速度に大きな影響を与えているからです。

皆既月食を撮影して地球の影を炙り出そうとするとき、恒星時追尾の架台に載せたカメラでインターバル撮影すれば勝手に月が移動するから、何もしなくても比較明で地球影画像になるだろう…といった考え方が間違いなことを、2022年12月14日の記事に書きました。このとき取り上げた「見かけ上の月の複雑な運動」が、まさに下D図を乱している原因と思われます。これには計算した私自身が驚かされました。多くの参考本や関連雑誌、サイトなどには地心計算の結果しか書いてないことがほとんどですが、宇宙はそんなに単純じゃないよ、ってことですね。(※記事末の囲みメモにもご注意を。)

まぁそんな難しいこと考えずぼーっと楽しむのも良し、複雑なカガクに切り込むのも良し、がっつりと掩蔽観測するのもいい。色々な楽しみ方を体験してゆきたいものです。婚期…じゃなかった、今期を逃すと次は2043年ごろまでお預けになるでしょう。そんなに待てない方は向こう3年くらい集中して楽しんでくださいませ。

左は17日0:00JST・日本経緯度原点における月とすばるの様子。驚くほど月がどっぷり星団に浸かってますね。何度もこの掩蔽を見てきましたが、こんな見事な陣形(?)は初めてかも。

多くの資料ではプレアデス星団の代表点がアルキオネのすぐ側に設定されていますが、今回は代表点と月中心との最小離角が0.255°でした。月半径と同等の量です。アルキオネの接食掩蔽ラインが国内を通過したことを知っていれば、計算するまでもなく最小離角が月の半径程度なんだなと分かるでしょう。

今後の楽しい観察のためにも、いくつか要点を絞って資料を残しておきます。まずは期間と離角の推移。ご存知の通りプレアデス星団やプレセペ星団、あるいはアルデバランやアンタレス、スピカ等の掩蔽は約18.6年のイベント周期があります。(※18.6年ごとに1回しか起きないのではなく、一定の期間内に何度も起きやすくなる。他の恒星食や星団食も同様。)18.6年ごとに月軌道がすばるに近づき、それ以外は離れてしまうと言うことです。月そのものは一朔望月で空を巡りますから、毎月おうし座を通ることは間違いありません。でも、その度にすばるを隠したり、掠めたりする訳ではありません。

下A図は2000年から一世紀分、すばると月とが一番近いときをピックアップして離角を計算したもの。赤線に近いほどすばる代表点近くを通ります。確かに19年くらいの波で赤線に接近したり遠くなってますね。掩蔽が起こらない時はあまり意識しませんが、遠い時は10°近く南に離れてしまうのもびっくり。遠い時期はすばるの真南を月が通過する時、ヒアデス星団よりも赤緯が低くなってしまうんです。

下B図は今期の様子を詳しく見るため、A図の中で2024年から2028年まで抜き出して拡大したもの。全ての接近が日本から見える訳ではなく、見えるチャンスは赤丸のタイミングだけです。二回前の2024年12月14日の観察はこの記事に記載、また一回前の2025年3月5日は天気が悪くて見えませんでした。グラフ外ですが2023年のクリスマスイブにも大接近しています。

冒頭Stellarium画像で、赤いレチクルの内側は直径が1°、外側は2°。プレアデス星団の主要な星はほぼ1°円に収まり、周囲の暗い星を入れたら2°程度の広がりがある散開星団です。いっぽう月の平均視直径は約0.52°なので、どう足掻いても全ての星を隠せません。例えば今回の天リフさんの配信を引用して23:30から15分おきの画像をキャプチャして合成すると、右画像のような月の動きが浮かび上がりました。タイゲタやメローペはギリギリ隠されないルートだったことが分かりますね。

アルキオネ近くの星団代表点に対して北側を通過するか、南側か、あるいは真ん中のルートかによって隠れる星や隠れない星がふるい分けられ、毎回異なる掩蔽状況を楽しめるのがプレアデス掩蔽の醍醐味と言っていいでしょう。主要な星はみんな3-5等台と明るく、ネームド以外にも6-8等の星がたくさんありますから、高倍率でも複数の星の見え隠れを味わえます。現象の度に月齢も違いますから、それも面白いところ。来年2026年3月23日宵、西空高くに月齢4.4の月が輝き出すとすぐ側にすばるが見えるはずです。この時は北側に離れ過ぎて掩蔽は起こらないけれど、薄暮の中で大接近した光景はみなさんの心を鷲掴みにするでしょう。

天リフさんのライブで「月の動きが速い」「速度を感じられる」と言うコメントがありました。普段から月面や掩蔽を観察していれば月の移動速度が体に染みついてきます。では実際にどれくらいの速さなのでしょうか。計算してみました。ひとくちに速さと言っても色々ありますが、ここでは二種類×二種類のものを比べてみましょう。すなわち「恒星に対して天球を移動する見かけの速さ」と「実際の宇宙空間を月が公転する速さ」。そして、それを「地球中心を基準に測る(地心計算)」か、または「地上の人間が測る(測心計算)」かという違いです。

記事下C・D図をご覧ください。C図は地心計算による二種類の速度、D図は測心計算(日本経緯度原点基準)です。地心計算では双方とも1年2回程度の振動があり、全体では緩やかな変化もありますが、極端には変わりませんね。ところが実際に地上の私たちが見る月は想像以上に複雑な動き方をしていました。D図の通り2本のグラフには強い相関があるものの、上下変化はすごいことになってますね。これは、月の公転よりも地球の自転のほうがずっと速く、その視点移動が月速度に大きな影響を与えているからです。

皆既月食を撮影して地球の影を炙り出そうとするとき、恒星時追尾の架台に載せたカメラでインターバル撮影すれば勝手に月が移動するから、何もしなくても比較明で地球影画像になるだろう…といった考え方が間違いなことを、2022年12月14日の記事に書きました。このとき取り上げた「見かけ上の月の複雑な運動」が、まさに下D図を乱している原因と思われます。これには計算した私自身が驚かされました。多くの参考本や関連雑誌、サイトなどには地心計算の結果しか書いてないことがほとんどですが、宇宙はそんなに単純じゃないよ、ってことですね。(※記事末の囲みメモにもご注意を。)

まぁそんな難しいこと考えずぼーっと楽しむのも良し、複雑なカガクに切り込むのも良し、がっつりと掩蔽観測するのもいい。色々な楽しみ方を体験してゆきたいものです。婚期…じゃなかった、今期を逃すと次は2043年ごろまでお預けになるでしょう。そんなに待てない方は向こう3年くらい集中して楽しんでくださいませ。

【切り抜きにご用心】

上のC・D図は「月がすばるに一番接近する瞬時」のみ拾い出して繋げたものです。実際はひとつの接近から次の接近まで約一朔望月経っている訳で、その間にも移動速度は変化しています。C・D図だけ見ると「なんだ、今回の掩蔽は月が遅いじゃないか」と誤解されそうなのですが、それは他の掩蔽時と比べた話であり、平均的な月の動きと比較したら今回はかなり速かったのです。

8月全体の速度を図化すると左のようになります。今回は8月15日3:06ごろ近地点を通過したばかりで、17日0時ごろはまだ移動に勢いがついている状態です。測心計算では自分が24時間周期で回っている速度が加減されますから、結構大きく上下しますね。こうした日々の変化から接近瞬時だけ切り抜いて繋げるとC・D図のように複雑になったよ、ということなのです。

毎日9時の気温測定だけで年間変動を分かった気になったり、一県一病院の患者数分布だけで病気の流行を推し量るような『危うい見方』をしているかも知れない、と言うことを気にしていただければと思います。ネットの『恣意的な切り抜き記事』みたいに誤解しやすいポイントなので、書いておきました。

上のC・D図は「月がすばるに一番接近する瞬時」のみ拾い出して繋げたものです。実際はひとつの接近から次の接近まで約一朔望月経っている訳で、その間にも移動速度は変化しています。C・D図だけ見ると「なんだ、今回の掩蔽は月が遅いじゃないか」と誤解されそうなのですが、それは他の掩蔽時と比べた話であり、平均的な月の動きと比較したら今回はかなり速かったのです。

8月全体の速度を図化すると左のようになります。今回は8月15日3:06ごろ近地点を通過したばかりで、17日0時ごろはまだ移動に勢いがついている状態です。測心計算では自分が24時間周期で回っている速度が加減されますから、結構大きく上下しますね。こうした日々の変化から接近瞬時だけ切り抜いて繋げるとC・D図のように複雑になったよ、ということなのです。

毎日9時の気温測定だけで年間変動を分かった気になったり、一県一病院の患者数分布だけで病気の流行を推し量るような『危うい見方』をしているかも知れない、と言うことを気にしていただければと思います。ネットの『恣意的な切り抜き記事』みたいに誤解しやすいポイントなので、書いておきました。