安定した夜明けの空の土星 ― 2024/07/05

昨夜から今朝は快晴・のち薄雲。安定した空でした。ということで、前夜に捉えられなかった土星に挑戦。

薄明の最中に南中前の30分ほどかけて撮影したのですが、シーイングは非常に良好でした。後半に薄雲がかかってしまい、ちょっと暗くなったけれど、まぁ画像処理でなんとかなりました。環の傾きが最小レベルから少しずつ増加に転じていますが、まだまだ環はぺったんこですね。本体の縞も良く見えました。5月末に撮影したときよりもひと回り大きくなった感じです。

まだ低いため撮影はしませんでしたが、火星や木星も良く見えました。早くもカペラが20°くらいまで昇っています。土星撮影の準備中にスターリンク・トレイン(多分G8-9)が通り過ぎたのには驚かされました。日の出直前の細月も見たかったけれど、夜明けと共に雲が多くなってしまいました。

繰り返しになりますが、来年春に2回起こる「土星の環の消失」はいずれも条件が悪過ぎて見えません。今年環の傾きが最小である今のうちにぜひ見ておきましょう。7月後半から8月はもう環が傾きはじめ、初冬までは傾斜が大きくなってしまいます。

薄明の最中に南中前の30分ほどかけて撮影したのですが、シーイングは非常に良好でした。後半に薄雲がかかってしまい、ちょっと暗くなったけれど、まぁ画像処理でなんとかなりました。環の傾きが最小レベルから少しずつ増加に転じていますが、まだまだ環はぺったんこですね。本体の縞も良く見えました。5月末に撮影したときよりもひと回り大きくなった感じです。

まだ低いため撮影はしませんでしたが、火星や木星も良く見えました。早くもカペラが20°くらいまで昇っています。土星撮影の準備中にスターリンク・トレイン(多分G8-9)が通り過ぎたのには驚かされました。日の出直前の細月も見たかったけれど、夜明けと共に雲が多くなってしまいました。

繰り返しになりますが、来年春に2回起こる「土星の環の消失」はいずれも条件が悪過ぎて見えません。今年環の傾きが最小である今のうちにぜひ見ておきましょう。7月後半から8月はもう環が傾きはじめ、初冬までは傾斜が大きくなってしまいます。

2025年1月のうるう秒挿入はありません ― 2024/07/05

国際地球回転・基準系事業(INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE /IERS)から毎年1月と7月各初旬に発表される報道のうち、本日に「2025年1月1日(前年12月末UT)のうるう秒挿入はない」と発表されました(→IERS News:2024年7月4日UT付けBULLETIN-C68)。これにより、少なくとも次の閏秒調整対象日である2025年6月末UTまではUTC-TAI = -37秒が維持されることが確定しました。

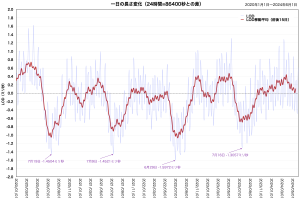

恒例により左に、2017年のうるう秒挿入直後を原点として1日ごとのLOD(Length of Day:1日の実測長)差分値を足し(水色線)、正確な時を刻む原子時計に対して自然に基づく時計がどれだけずれているか(緑線)を表したグラフを掲載しました。また、LODと24時間=86400秒との差の日々の値(薄青線)、および31日移動平均(赤線)をグラフ化したのが右下図です。これで2017年から続く「うるう秒無し確定期間」は観測史上最長を更新し続けています。

右図から分かるように毎年夏は大きく落ち込むのですが、今年は極めて緩やかな下降しか起きていません。これから急に落ち込むとしても例年より随分遅いことになるでしょう。人間にとっては一日=86400秒と言う値は短期間で大きく変わってほしくない重要な値ですが、自然物である地球にとって「一定値に留まらなくてはいけない」などという必然性はありません。ここ一年ほど“じっと堪える”ように値が変化しなくなったのはどうしてなのでしょう?何か天変地異の前触れでなければ良いのだけれど…。

当ブログで度々取り上げてきた「初の閏秒削除の可能性」や「2035年までに閏秒を無くすことを決定」といったことは、現状を観る限り何もしなくても良いような状態。逆に言うと、いま安定しているうちに強固な時間管理システムを構築しなさいと言う思し召しかも知れませんね。

参考:

日出没・暦関連の記事(ブログ内)

恒例により左に、2017年のうるう秒挿入直後を原点として1日ごとのLOD(Length of Day:1日の実測長)差分値を足し(水色線)、正確な時を刻む原子時計に対して自然に基づく時計がどれだけずれているか(緑線)を表したグラフを掲載しました。また、LODと24時間=86400秒との差の日々の値(薄青線)、および31日移動平均(赤線)をグラフ化したのが右下図です。これで2017年から続く「うるう秒無し確定期間」は観測史上最長を更新し続けています。

右図から分かるように毎年夏は大きく落ち込むのですが、今年は極めて緩やかな下降しか起きていません。これから急に落ち込むとしても例年より随分遅いことになるでしょう。人間にとっては一日=86400秒と言う値は短期間で大きく変わってほしくない重要な値ですが、自然物である地球にとって「一定値に留まらなくてはいけない」などという必然性はありません。ここ一年ほど“じっと堪える”ように値が変化しなくなったのはどうしてなのでしょう?何か天変地異の前触れでなければ良いのだけれど…。

当ブログで度々取り上げてきた「初の閏秒削除の可能性」や「2035年までに閏秒を無くすことを決定」といったことは、現状を観る限り何もしなくても良いような状態。逆に言うと、いま安定しているうちに強固な時間管理システムを構築しなさいと言う思し召しかも知れませんね。

参考:

日出没・暦関連の記事(ブログ内)

2024年でいちばん太陽が小さく見える日です ― 2024/07/05

今日も朝から良い天気。雲はほとんどありません。当地の気温は9時台に30度を突破しました。気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は870、真夏日地点数は646、猛暑日地点数は153、国内最高気温は三重県粥見(カユミ)ポイントの39.7度。昨日の猛暑日地点数は64地点でしたから、倍以上になりました。

左は12時前の太陽。シーイングが良く細部まで分かります。左下の活動領域13736が段々目立ってきました。左端やや下からまた小さな黒点が登場しています。ここにある大きなプロミネンスは三日経つのにまだ継続中。ずいぶん自転したと思うんですが、回り込んでる感じがしません。

ところで本日は地球が太陽から最も遠くなる「遠日点通過日」。正確には2024年7月5日14:06:08JSTが遠日点通過の瞬時です。今年の近日点通過は2024年1月3日9:38:40JSTでした。残念ながらこの日は天気が悪かったので、翌日に撮った太陽と大きさを比較したのが下A画像。もちろん機材は統一してます。夏場はシーイングが良くなりますね。

また本日の太陽がどんな向きなのか経緯線を入れたのが下B画像。この時期は北半球が少しだけ多めに見える(太陽北極が地球側に向いている)ことが分かるでしょう。下C図に示したように、中央緯度がプラスの状態は9月9日ごろに極大を迎え、12月7日ごろまで続きます。

参考:

太陽面の「向き」のお話し(2017/07/04)

左は12時前の太陽。シーイングが良く細部まで分かります。左下の活動領域13736が段々目立ってきました。左端やや下からまた小さな黒点が登場しています。ここにある大きなプロミネンスは三日経つのにまだ継続中。ずいぶん自転したと思うんですが、回り込んでる感じがしません。

ところで本日は地球が太陽から最も遠くなる「遠日点通過日」。正確には2024年7月5日14:06:08JSTが遠日点通過の瞬時です。今年の近日点通過は2024年1月3日9:38:40JSTでした。残念ながらこの日は天気が悪かったので、翌日に撮った太陽と大きさを比較したのが下A画像。もちろん機材は統一してます。夏場はシーイングが良くなりますね。

また本日の太陽がどんな向きなのか経緯線を入れたのが下B画像。この時期は北半球が少しだけ多めに見える(太陽北極が地球側に向いている)ことが分かるでしょう。下C図に示したように、中央緯度がプラスの状態は9月9日ごろに極大を迎え、12月7日ごろまで続きます。

参考:

太陽面の「向き」のお話し(2017/07/04)

今期初の宵の明星をとらえる ― 2024/07/05

夕方ベランダに出ると、沈んでゆく太陽が見えました。少し経つと没した方向に湧いていた積乱雲が目立ち始め、雲の影が上空へ伸びる「反薄明光線」が現れました(左画像)。当地では夏の風物詩です。

6月5日の内合後に何回か宵の明星・金星を探したのですが、主に天候的な理由で未だ発見できず…。今日こそはと日没位置をしっかり確かめます。現在は太陽と金星の赤緯がほぼ一緒なので、太陽位置を覚えておけば数十分後に金星が同じ場所を通るからです。今日は左画像の中央にある電柱の少し上を太陽が通りました。念のためその位置に向けてカメラをセットしておきます。

指定時間が過ぎる頃ふたたび該当位置を探します。双眼鏡も駆使して10分ほど探索したけれど見えず仕舞い。でも平行して撮影した画像にはしっかり写っていました(右画像)。とても淡い像なので、等倍像をインサートしてマーカーを付けてあります。ちなみに撮影時の太陽高度はまだ3°以上あって、日没前です。

この方向には航空機なども多いので、念のため1、2分かけて20枚ほど撮影、日周による移動とそのスピードも確認。飛行機や別の移動天体、ホットピクセルなどではなく、天球上の恒星・惑星に準じた動きであることの裏付けが取れました。こうした確認は地味過ぎてサボりがちですが、実はとても重要と思います。

もう半月ほど経てばもっと見やすくなるでしょう。天気次第ですけどね。今期の金星は12月頃まで地面を這うように移動するため、しばらくは宵の明星が見えていたことすら気付かれないかも知れません。

6月5日の内合後に何回か宵の明星・金星を探したのですが、主に天候的な理由で未だ発見できず…。今日こそはと日没位置をしっかり確かめます。現在は太陽と金星の赤緯がほぼ一緒なので、太陽位置を覚えておけば数十分後に金星が同じ場所を通るからです。今日は左画像の中央にある電柱の少し上を太陽が通りました。念のためその位置に向けてカメラをセットしておきます。

指定時間が過ぎる頃ふたたび該当位置を探します。双眼鏡も駆使して10分ほど探索したけれど見えず仕舞い。でも平行して撮影した画像にはしっかり写っていました(右画像)。とても淡い像なので、等倍像をインサートしてマーカーを付けてあります。ちなみに撮影時の太陽高度はまだ3°以上あって、日没前です。

この方向には航空機なども多いので、念のため1、2分かけて20枚ほど撮影、日周による移動とそのスピードも確認。飛行機や別の移動天体、ホットピクセルなどではなく、天球上の恒星・惑星に準じた動きであることの裏付けが取れました。こうした確認は地味過ぎてサボりがちですが、実はとても重要と思います。

もう半月ほど経てばもっと見やすくなるでしょう。天気次第ですけどね。今期の金星は12月頃まで地面を這うように移動するため、しばらくは宵の明星が見えていたことすら気付かれないかも知れません。