ガリレオ衛星密集イベントは雲に阻まれる ― 2024/01/03

本日1月3日宵に木星の四大衛星がとても狭い範囲に集う予報を出していました。当地・茨城県南部は日没後30分後頃まで雲間から木星が見えていたものの、その後は二方向からやってきた雨雲に阻まれてしまいました。早くに機材をセットしていましたが無駄になってしまいました。

ガリレオ衛星配置関連として次の注目は今月28日の「エウロパ・ガニメデ・カリストが正三角形に並ぶ」イベントでしょう。三辺が揃うのは20:23:38頃の予定です。

この組み合わせでの正三角形は2023年11月14日にも発生しましたが、今回は三辺離角が前回より更に揃っており、また三角位置が木星にとても近いです(左上図/Stellariumによるシミュレーション)。倍率が低い眼視や電子観望などでは木星本体とガニメデが一体化してしまうかも知れませんからご注意を。兎にも角にも晴れたらぜひご覧になってください。

参考:木星の衛星配列に関する記事

またガリレオ衛星が密集しました(2023/12/10)

またまたガリレオ衛星が正三角形になりました(2023/11/15)

木星の衛星が正三角に並びました(2023/10/30)

ガリレオ衛星が狭い範囲に並ぶ(2023/09/26)

久しぶりに木星衛星がきれいな三角を作る(2023/09/10)

再びきれいな三角形に並んだガリレオ衛星たち(2022/11/19)

きれいな三角形を作ったガリレオ衛星たち(2022/10/01)

ガリレオ衛星配置関連として次の注目は今月28日の「エウロパ・ガニメデ・カリストが正三角形に並ぶ」イベントでしょう。三辺が揃うのは20:23:38頃の予定です。

この組み合わせでの正三角形は2023年11月14日にも発生しましたが、今回は三辺離角が前回より更に揃っており、また三角位置が木星にとても近いです(左上図/Stellariumによるシミュレーション)。倍率が低い眼視や電子観望などでは木星本体とガニメデが一体化してしまうかも知れませんからご注意を。兎にも角にも晴れたらぜひご覧になってください。

参考:木星の衛星配列に関する記事

またガリレオ衛星が密集しました(2023/12/10)

またまたガリレオ衛星が正三角形になりました(2023/11/15)

木星の衛星が正三角に並びました(2023/10/30)

ガリレオ衛星が狭い範囲に並ぶ(2023/09/26)

久しぶりに木星衛星がきれいな三角を作る(2023/09/10)

再びきれいな三角形に並んだガリレオ衛星たち(2022/11/19)

きれいな三角形を作ったガリレオ衛星たち(2022/10/01)

今日の太陽 ― 2024/01/04

カーチス・クロスが見える ― 2024/01/05

昨夜から今朝にかけて概ね良い天気でした。シーイングは終始悪く、明け方に見た月面はかなり残念な様子。でも全く晴れないよりは良いですね。合間合間にしぶんぎ群の流星を探したのですがひとつも見えず。

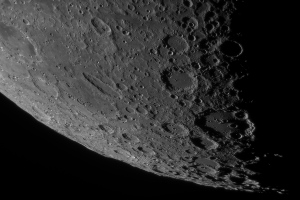

左画像は虹の入り江付近。明日には明暗境界がやって来そうな暮れ具合でした。入り江の北西、ジュラ山脈が終わったあたりにシャープ谷が見えます。この谷は画像に写っている倍はあろうかという長さなのですが、谷の幅に緩急があって、細いところはなかなか見えません。入り江の東、直線山脈(山列)の影がテネリフェ山脈まで届きそう。パスカルがとても明るいのが印象的でした。

右画像はシラーやロンゴモンタヌス付近。クラヴィウスがだいぶ影になりました。ティコは縁だけ光っています。バイイもそろそろ影が多くなって見やすくなる月齢ですが、残念ながら秤動がどんどん不利になっており、むこう二、三日でリムに追いやられてしまうでしょう。

実は今朝日の出ごろのタイミングでピタトゥスのRay現象が見えたはずで、できれば観てみようと思ったのですが、お月見を始めて30分くらいしたら雲が多くなってしまい、残念ながら明るいままのピタトゥスしか見えませんでした。(ピタトゥスRayが見える時間幅は比較的狭いです。)

代わりに(?)別の事象に気付きました。「月世界への招待」サイトで東田さんが紹介していた「カーチス・クロス」です。ほとんど堆積物に埋もれているフラマウロの北東に「十字架」が見えるというのです。面白いことにこの十字架は解像度の低い望遠鏡やシーイングが悪いときほど十字架らしく見え、拡大し過ぎたり高精細に撮った画像では十字架と認識できません。

下A画像はコペルニクスからブリアルドゥスにかけての領域をとらえたもの。フラマウロが中央右寄りに写っています。カーチス・クロス付近をトリミングしたのが下B画像。画像左側はスタック直後の未処理、画像右側は復元処理等を施して仕上げたもの。十字架がどこにあるかは下C画像・赤点丸をご覧ください。(※C画像はシーイングが悪い日に拡大率の低い機材で撮影したもの。)言われてみると確かに十字架が見えますね。ブログのサムネイル画像のほうが見やすいかも知れません。

今朝はピント合わせができないくらいシーイングが悪く、明暗境界が良いタイミングだったのですぐ気付けました。この十字架を捉えたいなら、拡大してゴリゴリに画像処理しなくて構わないし、大きな望遠鏡を使わなくて良いのです。なかなかドンピシャのタイミングが訪れませんが、次は2024年6月1日や11月25日の未明に見えるかも知れません。

左画像は虹の入り江付近。明日には明暗境界がやって来そうな暮れ具合でした。入り江の北西、ジュラ山脈が終わったあたりにシャープ谷が見えます。この谷は画像に写っている倍はあろうかという長さなのですが、谷の幅に緩急があって、細いところはなかなか見えません。入り江の東、直線山脈(山列)の影がテネリフェ山脈まで届きそう。パスカルがとても明るいのが印象的でした。

右画像はシラーやロンゴモンタヌス付近。クラヴィウスがだいぶ影になりました。ティコは縁だけ光っています。バイイもそろそろ影が多くなって見やすくなる月齢ですが、残念ながら秤動がどんどん不利になっており、むこう二、三日でリムに追いやられてしまうでしょう。

実は今朝日の出ごろのタイミングでピタトゥスのRay現象が見えたはずで、できれば観てみようと思ったのですが、お月見を始めて30分くらいしたら雲が多くなってしまい、残念ながら明るいままのピタトゥスしか見えませんでした。(ピタトゥスRayが見える時間幅は比較的狭いです。)

代わりに(?)別の事象に気付きました。「月世界への招待」サイトで東田さんが紹介していた「カーチス・クロス」です。ほとんど堆積物に埋もれているフラマウロの北東に「十字架」が見えるというのです。面白いことにこの十字架は解像度の低い望遠鏡やシーイングが悪いときほど十字架らしく見え、拡大し過ぎたり高精細に撮った画像では十字架と認識できません。

下A画像はコペルニクスからブリアルドゥスにかけての領域をとらえたもの。フラマウロが中央右寄りに写っています。カーチス・クロス付近をトリミングしたのが下B画像。画像左側はスタック直後の未処理、画像右側は復元処理等を施して仕上げたもの。十字架がどこにあるかは下C画像・赤点丸をご覧ください。(※C画像はシーイングが悪い日に拡大率の低い機材で撮影したもの。)言われてみると確かに十字架が見えますね。ブログのサムネイル画像のほうが見やすいかも知れません。

今朝はピント合わせができないくらいシーイングが悪く、明暗境界が良いタイミングだったのですぐ気付けました。この十字架を捉えたいなら、拡大してゴリゴリに画像処理しなくて構わないし、大きな望遠鏡を使わなくて良いのです。なかなかドンピシャのタイミングが訪れませんが、次は2024年6月1日や11月25日の未明に見えるかも知れません。

2024年の日出最遅シーズン到来 ― 2024/01/05

新年も5日を過ぎ、徐々に2024という数字に馴染み始まってきたかと感じる今日このごろ。でもまだ日付を書くときつい2023と書いてしまいます…。

冬至から折り返して昼間時間が僅かずつ長くなってきましたが、いっぽうでお正月ごろは日出時刻がまだ遅くなり続けていました。でも左の日出最遅日マップが示す通り、3日の北海道道北を皮切りに「今年いちばん遅い日の出」が南下を始めており、今日は東北北部、来週頭の連休には本州の半分が「日の出が早まる」方向に転じます。以降、夏至に向かってどんどん日が長くなるでしょう。

雪深い地域はまだしばらく降雪が続くと思われますが、今年は総じて雪が少なめの傾向らしいので夏の“水がめ”が心配ですね。きっと「地球沸騰」と言われた昨年同様に暑いでしょうから。まだ冬なのに夏の心配だなんて鬼に笑われますが、適度の雪や雨が日本を支えていることは確かです。どうかご用心くださいませ。

さて、明け方に曇った空は日が高くなると共に解消しました。当地近くのアメダス気温は14時時点で13度近くまで上がっています。

左は10:10過ぎの太陽。左端やや下に新たな黒点群が出てきました。昼時点でまだ採番されていませんが、黒点数は多そうです。近くにプロミネンスも出ています。

参考:

日出没・暦関連の記事(ブログ内)

冬至から折り返して昼間時間が僅かずつ長くなってきましたが、いっぽうでお正月ごろは日出時刻がまだ遅くなり続けていました。でも左の日出最遅日マップが示す通り、3日の北海道道北を皮切りに「今年いちばん遅い日の出」が南下を始めており、今日は東北北部、来週頭の連休には本州の半分が「日の出が早まる」方向に転じます。以降、夏至に向かってどんどん日が長くなるでしょう。

雪深い地域はまだしばらく降雪が続くと思われますが、今年は総じて雪が少なめの傾向らしいので夏の“水がめ”が心配ですね。きっと「地球沸騰」と言われた昨年同様に暑いでしょうから。まだ冬なのに夏の心配だなんて鬼に笑われますが、適度の雪や雨が日本を支えていることは確かです。どうかご用心くださいませ。

さて、明け方に曇った空は日が高くなると共に解消しました。当地近くのアメダス気温は14時時点で13度近くまで上がっています。

左は10:10過ぎの太陽。左端やや下に新たな黒点群が出てきました。昼時点でまだ採番されていませんが、黒点数は多そうです。近くにプロミネンスも出ています。

参考:

日出没・暦関連の記事(ブログ内)