火星の地図を作ってみました ― 2016/06/07

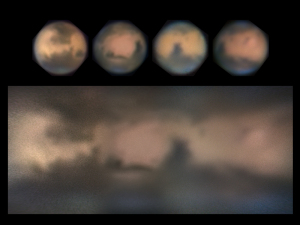

地球接近前後の5月23日から6月5日にかけて撮影した火星画像を使い、惑星面の展開図を作る真似事をしてみました。撮った火星は球形ですが、明暗を伴う地形模様が写っています。うまく隣同士の模様をつなげば、「火星の地図」ができ上がるはずです。いままで連続して火星を撮影したことがなく、いつかやりたいと思っていたことのひとつでした。

もともと16cm反射望遠鏡+関東の空+惑星撮影に不慣れな技量という条件だから、たいした画質で撮影できるわけではありません。できあがりの質はひどいものと覚悟はしてましたが、でもそんなことより「遠い星の地図を自分で撮影して作り上げる」ワクワク感の方が何倍も勝ります。

球面→平面への展開プログラムから設計しようとも思いましたが小難しいので、今回はステライメージ+Photoshopの機能を使って展開合成しました。できあがりが左上画像です。上列に4日分の使用画像を対応して提示しましたが、実際は7日分の画像を組み込みました。撮影当日の気象条件、撮影条件、画像処理条件がバラバラですので、色合いや画質が不連続なのはご容赦いただきたいですが、おおむね地形図のようなものができていると思われます。(※極地方は歪みが大きすぎるためトリミングしました。)

NASAのMARS TREKにある火星地図を引用し検証しました。仕上がった地図の範囲は右図の緑線矩形内です。地形の濃淡は概ね合っているようですね。でもまだ全体の撮影を終えないまま梅雨になってしまいました。撮り残したのは火星最大(太陽系最大?)の火山「オリンポス山」周囲のエリア。楽しみは二年後、2018年の大接近までとっておくとしましょうか。

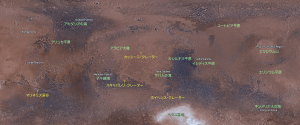

自分の頭を整理するため、撮影エリア内の火星地形を簡単にメモしておきました(下図)。火星には月面と同じようにクレーターがありますが、他にも山(Mons)、山脈(Montes)、峡谷(Valles)、谷(Chasma)、大陸(Terra)、平原(Planitia)、高原(Planum)、丘(Colles)、卓状台地(Mensae)、迷路(Labyrinthus)、地溝帯(Fossae)、砂丘(Undae)、カオス(Chaos)、湖(Lacus)といった地形が細かく命名されています。また地形以外に気象現象も見られ、各地を覆う白い雲や砂嵐なども地球から確認できます。なお、「湖」とか日本で「湾」や「海」と呼ばれる地名のところに実物の湖や海があるわけではありません。月面の「海」と同じ感覚で名が付けられたのだと思います。

調べていくと、日本での呼び方が違っていたり、曖昧なものが結構ありました。「ここからここまでを○○と呼ぶ」と正確に定めた資料も見つかりませんでした。(NASAの中でも資料によって違う呼び方だったりします。)下地図の日本名は「たびたび耳にする呼び方」として書いておきました。25cmから30cmくらいの大きな望遠鏡としっかりした撮影技術、安定した空があれば、かなり緻密な火星地図が作れそうな気がします。今ならもちろんアマチュアで十分可能でしょう。昔から火星にどっぷり魅了された天文学者たちの初心に触れた気がしました。

参考:

標高データで火星図を描いてみました(2017/05/26)

2016年火星の地球接近・アンタレス接近に関する記事(ブログ内)

もともと16cm反射望遠鏡+関東の空+惑星撮影に不慣れな技量という条件だから、たいした画質で撮影できるわけではありません。できあがりの質はひどいものと覚悟はしてましたが、でもそんなことより「遠い星の地図を自分で撮影して作り上げる」ワクワク感の方が何倍も勝ります。

球面→平面への展開プログラムから設計しようとも思いましたが小難しいので、今回はステライメージ+Photoshopの機能を使って展開合成しました。できあがりが左上画像です。上列に4日分の使用画像を対応して提示しましたが、実際は7日分の画像を組み込みました。撮影当日の気象条件、撮影条件、画像処理条件がバラバラですので、色合いや画質が不連続なのはご容赦いただきたいですが、おおむね地形図のようなものができていると思われます。(※極地方は歪みが大きすぎるためトリミングしました。)

NASAのMARS TREKにある火星地図を引用し検証しました。仕上がった地図の範囲は右図の緑線矩形内です。地形の濃淡は概ね合っているようですね。でもまだ全体の撮影を終えないまま梅雨になってしまいました。撮り残したのは火星最大(太陽系最大?)の火山「オリンポス山」周囲のエリア。楽しみは二年後、2018年の大接近までとっておくとしましょうか。

自分の頭を整理するため、撮影エリア内の火星地形を簡単にメモしておきました(下図)。火星には月面と同じようにクレーターがありますが、他にも山(Mons)、山脈(Montes)、峡谷(Valles)、谷(Chasma)、大陸(Terra)、平原(Planitia)、高原(Planum)、丘(Colles)、卓状台地(Mensae)、迷路(Labyrinthus)、地溝帯(Fossae)、砂丘(Undae)、カオス(Chaos)、湖(Lacus)といった地形が細かく命名されています。また地形以外に気象現象も見られ、各地を覆う白い雲や砂嵐なども地球から確認できます。なお、「湖」とか日本で「湾」や「海」と呼ばれる地名のところに実物の湖や海があるわけではありません。月面の「海」と同じ感覚で名が付けられたのだと思います。

調べていくと、日本での呼び方が違っていたり、曖昧なものが結構ありました。「ここからここまでを○○と呼ぶ」と正確に定めた資料も見つかりませんでした。(NASAの中でも資料によって違う呼び方だったりします。)下地図の日本名は「たびたび耳にする呼び方」として書いておきました。25cmから30cmくらいの大きな望遠鏡としっかりした撮影技術、安定した空があれば、かなり緻密な火星地図が作れそうな気がします。今ならもちろんアマチュアで十分可能でしょう。昔から火星にどっぷり魅了された天文学者たちの初心に触れた気がしました。

参考:

標高データで火星図を描いてみました(2017/05/26)

2016年火星の地球接近・アンタレス接近に関する記事(ブログ内)

気象衛星が見たカムチャッカ半島の火災 ― 2016/06/08

こちらのニュースによると、カムチャッカ半島で大きな森林火災(野火/ニュースではwildfiresと表現)が起こっているようです。

早速NASA・FIRMSのサイトで調べてみました。左は6月7日時点のカムチャッカ半島を含むエリアで起こった火災場所。半島西海岸近くに赤マークが多数点在していますね。地図左下には北海道が描かれています。過去に遡って調べると、該当箇所で最初の火災が確認されたのは5月25日でした。

この範囲なら気象衛星ひまわりが撮影しているはずだと思い、閲覧してみました。下は6月5日から7日まで三日間の各正午に撮影された画像(画像元:NICTサイエンスクラウド)。中でも6日の画像では火災による煙が西側オホーツク海へ向かい、その後は蛇行しながら南下して日本近海まで来ている様子がはっきり写っていました。半島右下には6月初め北日本に寒気をもたらした低気圧が次々とやってきて立派な渦を作ってますね。火災の煙はこの低気圧に吸い込まれているようなイメージです。

2016年でいちばん日の出が早い日は… ― 2016/06/09

【ご注意】この記事やデータは2016年のものです。

お調べになりたい年号に合ってますか?もし違うなら、下の赤枠に従って目的の記事を探しましょう。

梅雨に入ってしまったため、日本の多くの地域では晴天時に比べて暗く寒いと感じるかも知れません。まるで季節が戻ってしまったような…。だから太陽の話をしても実感が湧きませんが、今週から来週にかけて日本を「日の出が一番早い時期」が縦断します。季節は確実に巡っているのです。

日の出や日の入りの時刻は場所によってかなり違いが出ます。また秒のオーダーですが、年によっても若干の差があります(→2016年2月29日の記事を参照)。全国県庁所在地での日出没を計算できる当ブログのユーティリティ:太陽と月の時刻表/夜空の時刻表には、場所と年を指定して「日出没の最大最小」がいつなのか計算できる機能があります。ぜひお住まいの場所で計算してみてください。

右表はこのユーティリティで計算した2016年の結果から「日の出が最も早い日と日出時刻」のみを取りだして、日付が早い順に並べたもの。(※日本で一番早く日が昇る場所はどこか、という表ではありません。念のため。)一年で一番日の出が早い日がやって来るのは南のほうからなんですね。今日9日は沖縄地方、今週末には九州にたどり着きますよ。

見比べると、南西の地方ほど日付は早くても日の出時刻そのものは遅く、北東の地方は逆に日付は遅いのに時刻が早いですね。どうしてなのか考えてみてください。

あと二週間足らずで夏至。そして6月末から7月頭にかけて、今度は「日の入りがもっとも遅い日」がやってきます。

参考:

2016年でいちばん日の入りが遅い日は…(2016/06/24)

お調べになりたい年号に合ってますか?もし違うなら、下の赤枠に従って目的の記事を探しましょう。

★ブログ内で「日の出・日の入り」や「暦」をテーマに取り上げた関連記事・アーカイブは別ページにリストアップしています。日出没時刻やその最早最遅日は年や場所で変化しますから、記事日付をよく確認の上ご覧ください。

【日の出が最も早い日と日出時刻・2016年調べ】

| 場所 | 最早日・日出時刻 |

|---|---|

| 日本最南端(東京都・沖ノ鳥島) | 6月 6日(月)05:15 |

| 日本最東端(東京都・南鳥島) | 6月 8日(水)03:55 |

| 沖縄県(石垣市) | 6月 8日(水)05:54 |

| 日本最西端(沖縄県・与那国島) | 6月 8日(水)05:59 |

| 沖縄県(那覇市) | 6月 9日(木)05:36 |

| 東京都(小笠原村) | 6月10日(金)04:36 |

| 鹿児島県(奄美市) | 6月10日(金)05:23 |

| 宮崎県(宮崎市) | 6月11日(土)05:07 |

| 鹿児島県(鹿児島市) | 6月11日(土)05:12 |

| 東京都(八丈町) | 6月12日(日)04:29 |

| 三重県(津市) | 6月12日(日)04:39 |

| 奈良県(奈良市) | 6月12日(日)04:41 |

| 大阪府(大阪市) | 6月12日(日)04:43 |

| 兵庫県(神戸市) | 6月12日(日)04:44 |

| 和歌山県(和歌山市) | 6月12日(日)04:46 |

| 徳島県(徳島市) | 6月12日(日)04:49 |

| 岡山県(岡山市) | 6月12日(日)04:50 |

| 香川県(高松市) | 6月12日(日)04:51 |

| 高知県(高知市) | 6月12日(日)04:55 |

| 愛媛県(松山市) | 6月12日(日)04:56 |

| 広島県(広島市) | 6月12日(日)04:57 |

| 山口県(山口市) | 6月12日(日)05:00 |

| 大分県(大分市) | 6月12日(日)05:03 |

| 福岡県(福岡市) | 6月12日(日)05:07 |

| 熊本県(熊本市) | 6月12日(日)05:07 |

| 佐賀県(佐賀市) | 6月12日(日)05:08 |

| 長崎県(長崎市) | 6月12日(日)05:11 |

| 福島県(福島市) | 6月13日(月)04:14 |

| 富士山山頂 | 6月13日(月)04:17 |

| 茨城県(水戸市) | 6月13日(月)04:19 |

| 栃木県(宇都宮市) | 6月13日(月)04:19 |

| 新潟県(新潟市) | 6月13日(月)04:20 |

| 茨城県(つくば市) | 6月13日(月)04:21 |

| 群馬県(前橋市) | 6月13日(月)04:23 |

| 千葉県(千葉市) | 6月13日(月)04:23 |

| 東京都(新宿区) | 6月13日(月)04:23 |

| 埼玉県(さいたま市) | 6月13日(月)04:24 |

| 長野県(長野市) | 6月13日(月)04:24 |

| 東京都(日本経緯度原点) | 6月13日(月)04:25 |

| 神奈川県(横浜市) | 6月13日(月)04:25 |

| 山梨県(甲府市) | 6月13日(月)04:26 |

| 富山県(富山市) | 6月13日(月)04:31 |

| 静岡県(静岡市) | 6月13日(月)04:31 |

| 石川県(金沢市) | 6月13日(月)04:34 |

| 愛知県(名古屋市) | 6月13日(月)04:36 |

| 福井県(福井市) | 6月13日(月)04:37 |

| 岐阜県(岐阜市) | 6月13日(月)04:37 |

| 滋賀県(大津市) | 6月13日(月)04:40 |

| 京都府(京都市) | 6月13日(月)04:41 |

| 鳥取県(鳥取市) | 6月13日(月)04:47 |

| 島根県(松江市) | 6月13日(月)04:51 |

| 青森県(青森市) | 6月14日(火)04:04 |

| 岩手県(盛岡市) | 6月14日(火)04:04 |

| 秋田県(秋田市) | 6月14日(火)04:10 |

| 宮城県(仙台市) | 6月14日(火)04:11 |

| 山形県(山形市) | 6月14日(火)04:11 |

| 北海道(根室市) | 6月15日(水)03:35 |

| 北海道(稚内市) | 6月15日(水)03:43 |

| 北海道(札幌市) | 6月15日(水)03:53 |

| 北海道(函館市) | 6月15日(水)04:01 |

| 日本最北端(北海道・択捉島) | 6月16日(木)03:15 |

日の出や日の入りの時刻は場所によってかなり違いが出ます。また秒のオーダーですが、年によっても若干の差があります(→2016年2月29日の記事を参照)。全国県庁所在地での日出没を計算できる当ブログのユーティリティ:太陽と月の時刻表/夜空の時刻表には、場所と年を指定して「日出没の最大最小」がいつなのか計算できる機能があります。ぜひお住まいの場所で計算してみてください。

右表はこのユーティリティで計算した2016年の結果から「日の出が最も早い日と日出時刻」のみを取りだして、日付が早い順に並べたもの。(※日本で一番早く日が昇る場所はどこか、という表ではありません。念のため。)一年で一番日の出が早い日がやって来るのは南のほうからなんですね。今日9日は沖縄地方、今週末には九州にたどり着きますよ。

見比べると、南西の地方ほど日付は早くても日の出時刻そのものは遅く、北東の地方は逆に日付は遅いのに時刻が早いですね。どうしてなのか考えてみてください。

あと二週間足らずで夏至。そして6月末から7月頭にかけて、今度は「日の入りがもっとも遅い日」がやってきます。

参考:

2016年でいちばん日の入りが遅い日は…(2016/06/24)