土星の影のおはなし ― 2024/06/25

夜明け前の空で徐々に見やすくなっている土星。黄経の衝は2024年9月8日13:35:11ごろ(赤経の衝は9月9日10:47:36ごろ)とまだ先ですが、土星の「影」に注目するなら今がチャンス。衝から離れた時期ならではの姿が楽しめます。本記事ではなかなか注目してもらえない土星の影について考えてみましょう。

地上から観察可能な土星の影は大きく2種類あります。ひとつは環を照らす太陽光が土星本体に遮られることで見える影、もうひとつは密度の高い環が太陽光を遮ることで見える本体表面上の影です。もっと言うなら本体上の本体の影や衛星の影などもありますが、本記事では省きます。

左画像は2022年9月10日に撮影した土星。環に投影された本体の影がはっきり見えます。もちろん眼視でも見えました。このとき本体に投影された環の影もあったはずですが、環に重なる時期だったため見えませんでした。また内側のC環はA環やB環に比べて薄暗いため、これを影と勘違いしてしまいそうですが、もちろん影ではありません。強い画像処理(ウェーブレットや畳み込みフィルターなどの復元系)をすると偽模様が出て影のように見えることがあります。小口径による撮影ほど偽模様が無視できないので慎重に判断しましょう。

長く観察していると、2種類の影は見える時期が限られていることが分かります。影の出方はどちらも「太陽と土星の位置関係」と「地球(観察者)と土星の位置関係」によって決まるため、「土星の公転周期」および「地球と土星の会合周期」のふたつの周期が内在すると想像つくでしょう。特に土星に対する光源の位置は重要です。地球や火星に四季があるように、土星も赤道面(≒環がある面)を挟んで太陽が南北に動き、そのサイクルは土星の公転周期です。

右図は太陽中心(日心)から見た土星中点の位置(Subsolar Point)を計算・図化したもの。ただし経度値は土星の自転でどんどん変わって扱い難いため、地心から見た中心経度を引いた「差分値」にしてあります。簡単に言うと、この緯度(赤線)と経度(青線)が地球から見た土星中心に対する太陽照射方向のばらつきのこと。ばらつきは影の方向のバリエーションに直結します。図にはついでに地球から見た環の傾斜角も描き加えました(青線)。縦軸は角度(単位は°)です。(※環の傾斜角は直接的に計算しています。以前の記事で掲載した「中点の惑心緯度」での代用値とは少し異なります。)

赤線を見ると、太陽が土星の北半球上空にある場合(プラス値)と、南半球上空にある場合(マイナス値)があります。北半球から照らせば環の影は南側に延びますから、本体の南半球に投影されます。マイナス値ならこの逆ですね。宇宙のどこから見てもこの事実は変わりません。

もし地球から見ると、青線の通り環自身の傾斜が日心中点緯度に対してプラスマイナス3°弱ほど変動しますので、環が影を隠してしまう場合があります。赤線がプラス値のときに環の影を見るには、青線が赤線より下方向に離れてる「極小期」の必要があります。逆に赤線がマイナス値のときは青線が極大期なら見えることになるでしょう。

2023年6月1日(赤線プラス/青線極小期)、2023年11月1日(赤線プラス/青線極大期)、2026年8月1日(赤線マイナス/青線極小期)、2026年12月1日(赤線マイナス/青線極大期)の各土星をStellariumで比較してみました。グラフの変動に対応した「環の影の見え方」のイメージが掴めるでしょうか?

さて、もうひとつの影、環に投影される本体の影はどうでしょうか?これは考え易くて、前出図の緑線がプラス値のときは西側(北を上にしたとき右側)、マイナス値なら東側に延びます。東西が切り替わるタイミングは衝と合。衝の1ヶ月前と1ヶ月後に観察すると影の位置が切り替わったことがよく分かります。前出図を見ると青線と緑線がなんとなくシンクロしているように見えますが、微妙にズレています。これは地球が土星の環の面を南北に行き来することと、太陽が地球-土星を結ぶ線に対して東西に行き来することが、本来別の事象だからだと思われます。土星の自転軸が傾いていることも要因のひとつですね。長期にわたって計算すると、土星の自転軸の見かけの方向角が東西で入れ替わるときにシンクロが半周期ずつずれ込んでしまうことが分かります。特定期間を描いた前述図だけを見たら誤解しやすいところなのでご注意。

ひととおり述べてきましたが、例外の時期もあります。環の傾斜が非常に大きいときです。この時期はどんなに待っても環の影が環自身に隠されて見えません。いっぽう環に投影される本体の影は常に見え続けることになります(右図/Stellariumによる2017年12月1日の例)。約15年ごとにこの例外時期が訪れます。

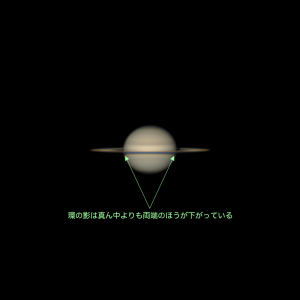

現在はと言うと、前出図から分かる通り赤線がプラス、青線が極小、緑線が極大なので、「環の傾きが年内最小」「環の影が本体の南半球側に投影され、かつ見やすい」「本体の影が環の西側に投影され、かつ見やすい」という三つの喜びが得られる状況。6月20日早朝に撮影した土星でもはっきり分かりました(左画像)。ぜひ実物をご覧になってください。

少し脱線しますが、みなさんはここまで説明してきた土星の影がどのような形をしているか、想像だけで描けますか?曲線が曲面に投影されるって意外に想像し難しいですよね。環に投影される本体の影なら、平面に置かれたボールの影の上半分と考えればなんとかなりそうですが、その逆は……?うーむ。

我が家に宇宙関連の書籍がたくさんあるのですが、古い時代の本は職業イラストレーターによる手描き宇宙画がたくさん掲載されています。今なら宇宙望遠鏡や探査機が撮った写真、コンピューター・グラフィクスによる実写さながらの精巧な図版が大半を占め、手描きイラストなんて絶滅危惧種。でも古書のイラストは想像力をかき立てられるエネルギーが宿っています。一般的なSFイラストと天文画・宇宙画との違いは「できるだけ科学的事実に則って描く」という方向性です。

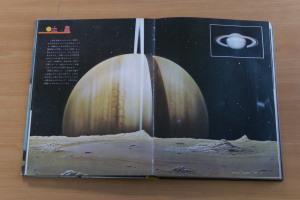

1900年初頭から活躍したアメリカのチェスリー・ボーンステルさんは著名な宇宙画家でした。我が家にあるライフ ネーチュア ライブラリー「宇宙」(タイム・ライフ・ブックス・1975年刊)に彼の描いた有名な土星の絵が載ってます。直接載せてしまうと版権的に問題あるので、蔵書の遠景として下A画像に掲載します。また日本が誇る精密天文画家の岩崎一彰さん(旧表記:岩崎賀都彰)による土星イラスト(小学館の学習百科図鑑「宇宙・星と観測」・1975年刊)が下B画像。どちらも環の影が見える土星が描いてあり、しかも同じ“影の形の間違い”があるのです。ノーヒントで発見できるでしょうか?

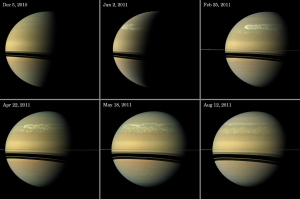

土星の環の影が本体に投影されるとき何らかの弧を描くことは想像できますが、多くの方は光源や観測位置にかかわらず「環と同じように赤道から離れない曲線になる」と考えるでしょう。模式的に描いた下C図の上側のように、仮に影が環に沿うなら正面から外れると共に赤道に平行になるわけですが、実際にシミュレートしたり模型を作って確かめるとこうなりません。正しくは下C図下側のように正面から外れると影も赤道から離れ、極側に近づくのです。これは土星探査機カッシニの実写画像を見れば一目瞭然(下D画像/NASAサイトから引用)。麦わら帽子をかぶり、斜め前から日光を浴びたとき、帽子のつばの影は頬から両耳辺りであご側にカーブするんですよ。

前出のC.ボーンステルさん、および岩崎一彰さんの初期のイラストはどちらも赤道に段々平行になる影として描かれていました。岩崎さんは後にこの間違いに気付き、それまで描いてきた土星の絵を全て修正したそうです。例えば講談社・ブルーバックスの「太陽系45億年の旅」(著者:宮本正太郎さん)の表紙絵は環の影が極側にカーブしていますね。岩崎さんは活動初期のころ本名の「敏二」の名でサインを入れていますので、そのころの絵なら間違ったカーブの絵かも知れません。もし古い図鑑などお持ちの方は調べてみてください。

上に掲載した6月20日の土星でも、環の影が外側にいくに連れて南極側(画像下側)にカーブしていることが分かるでしょう(下E画像)。環の影が見やすい今の時期ならではの観察ポイントだと思います。

余談ですが、若いころ地元で開催された岩崎さんとボーンステルさんの原画展を拝見し、小さな原画のなかに描かれた膨大緻密な情報量に驚かされた経験は今も忘れません。人間の手は計り知れない能力を秘めているのですね。岩崎さんはご自身が熱心な観測家でもあったので、絵の才能だけでなくきちんと実物を観測しつつ、地上からは分からないところは想像力を膨らませて補ったのでしょう。当時私も天体や生物の細密画にはまって毎日描いてたのですが、こうした手作り文化が廃れてしまうのはもったいないと思います。

ともあれ、土星に望遠鏡を向けた際には観察力を最大に発揮して、日向も影も全部楽しんでくださいませ。

地上から観察可能な土星の影は大きく2種類あります。ひとつは環を照らす太陽光が土星本体に遮られることで見える影、もうひとつは密度の高い環が太陽光を遮ることで見える本体表面上の影です。もっと言うなら本体上の本体の影や衛星の影などもありますが、本記事では省きます。

左画像は2022年9月10日に撮影した土星。環に投影された本体の影がはっきり見えます。もちろん眼視でも見えました。このとき本体に投影された環の影もあったはずですが、環に重なる時期だったため見えませんでした。また内側のC環はA環やB環に比べて薄暗いため、これを影と勘違いしてしまいそうですが、もちろん影ではありません。強い画像処理(ウェーブレットや畳み込みフィルターなどの復元系)をすると偽模様が出て影のように見えることがあります。小口径による撮影ほど偽模様が無視できないので慎重に判断しましょう。

長く観察していると、2種類の影は見える時期が限られていることが分かります。影の出方はどちらも「太陽と土星の位置関係」と「地球(観察者)と土星の位置関係」によって決まるため、「土星の公転周期」および「地球と土星の会合周期」のふたつの周期が内在すると想像つくでしょう。特に土星に対する光源の位置は重要です。地球や火星に四季があるように、土星も赤道面(≒環がある面)を挟んで太陽が南北に動き、そのサイクルは土星の公転周期です。

右図は太陽中心(日心)から見た土星中点の位置(Subsolar Point)を計算・図化したもの。ただし経度値は土星の自転でどんどん変わって扱い難いため、地心から見た中心経度を引いた「差分値」にしてあります。簡単に言うと、この緯度(赤線)と経度(青線)が地球から見た土星中心に対する太陽照射方向のばらつきのこと。ばらつきは影の方向のバリエーションに直結します。図にはついでに地球から見た環の傾斜角も描き加えました(青線)。縦軸は角度(単位は°)です。(※環の傾斜角は直接的に計算しています。以前の記事で掲載した「中点の惑心緯度」での代用値とは少し異なります。)

赤線を見ると、太陽が土星の北半球上空にある場合(プラス値)と、南半球上空にある場合(マイナス値)があります。北半球から照らせば環の影は南側に延びますから、本体の南半球に投影されます。マイナス値ならこの逆ですね。宇宙のどこから見てもこの事実は変わりません。

もし地球から見ると、青線の通り環自身の傾斜が日心中点緯度に対してプラスマイナス3°弱ほど変動しますので、環が影を隠してしまう場合があります。赤線がプラス値のときに環の影を見るには、青線が赤線より下方向に離れてる「極小期」の必要があります。逆に赤線がマイナス値のときは青線が極大期なら見えることになるでしょう。

2023年6月1日(赤線プラス/青線極小期)、2023年11月1日(赤線プラス/青線極大期)、2026年8月1日(赤線マイナス/青線極小期)、2026年12月1日(赤線マイナス/青線極大期)の各土星をStellariumで比較してみました。グラフの変動に対応した「環の影の見え方」のイメージが掴めるでしょうか?

さて、もうひとつの影、環に投影される本体の影はどうでしょうか?これは考え易くて、前出図の緑線がプラス値のときは西側(北を上にしたとき右側)、マイナス値なら東側に延びます。東西が切り替わるタイミングは衝と合。衝の1ヶ月前と1ヶ月後に観察すると影の位置が切り替わったことがよく分かります。前出図を見ると青線と緑線がなんとなくシンクロしているように見えますが、微妙にズレています。これは地球が土星の環の面を南北に行き来することと、太陽が地球-土星を結ぶ線に対して東西に行き来することが、本来別の事象だからだと思われます。土星の自転軸が傾いていることも要因のひとつですね。長期にわたって計算すると、土星の自転軸の見かけの方向角が東西で入れ替わるときにシンクロが半周期ずつずれ込んでしまうことが分かります。特定期間を描いた前述図だけを見たら誤解しやすいところなのでご注意。

ひととおり述べてきましたが、例外の時期もあります。環の傾斜が非常に大きいときです。この時期はどんなに待っても環の影が環自身に隠されて見えません。いっぽう環に投影される本体の影は常に見え続けることになります(右図/Stellariumによる2017年12月1日の例)。約15年ごとにこの例外時期が訪れます。

現在はと言うと、前出図から分かる通り赤線がプラス、青線が極小、緑線が極大なので、「環の傾きが年内最小」「環の影が本体の南半球側に投影され、かつ見やすい」「本体の影が環の西側に投影され、かつ見やすい」という三つの喜びが得られる状況。6月20日早朝に撮影した土星でもはっきり分かりました(左画像)。ぜひ実物をご覧になってください。

少し脱線しますが、みなさんはここまで説明してきた土星の影がどのような形をしているか、想像だけで描けますか?曲線が曲面に投影されるって意外に想像し難しいですよね。環に投影される本体の影なら、平面に置かれたボールの影の上半分と考えればなんとかなりそうですが、その逆は……?うーむ。

我が家に宇宙関連の書籍がたくさんあるのですが、古い時代の本は職業イラストレーターによる手描き宇宙画がたくさん掲載されています。今なら宇宙望遠鏡や探査機が撮った写真、コンピューター・グラフィクスによる実写さながらの精巧な図版が大半を占め、手描きイラストなんて絶滅危惧種。でも古書のイラストは想像力をかき立てられるエネルギーが宿っています。一般的なSFイラストと天文画・宇宙画との違いは「できるだけ科学的事実に則って描く」という方向性です。

1900年初頭から活躍したアメリカのチェスリー・ボーンステルさんは著名な宇宙画家でした。我が家にあるライフ ネーチュア ライブラリー「宇宙」(タイム・ライフ・ブックス・1975年刊)に彼の描いた有名な土星の絵が載ってます。直接載せてしまうと版権的に問題あるので、蔵書の遠景として下A画像に掲載します。また日本が誇る精密天文画家の岩崎一彰さん(旧表記:岩崎賀都彰)による土星イラスト(小学館の学習百科図鑑「宇宙・星と観測」・1975年刊)が下B画像。どちらも環の影が見える土星が描いてあり、しかも同じ“影の形の間違い”があるのです。ノーヒントで発見できるでしょうか?

土星の環の影が本体に投影されるとき何らかの弧を描くことは想像できますが、多くの方は光源や観測位置にかかわらず「環と同じように赤道から離れない曲線になる」と考えるでしょう。模式的に描いた下C図の上側のように、仮に影が環に沿うなら正面から外れると共に赤道に平行になるわけですが、実際にシミュレートしたり模型を作って確かめるとこうなりません。正しくは下C図下側のように正面から外れると影も赤道から離れ、極側に近づくのです。これは土星探査機カッシニの実写画像を見れば一目瞭然(下D画像/NASAサイトから引用)。麦わら帽子をかぶり、斜め前から日光を浴びたとき、帽子のつばの影は頬から両耳辺りであご側にカーブするんですよ。

前出のC.ボーンステルさん、および岩崎一彰さんの初期のイラストはどちらも赤道に段々平行になる影として描かれていました。岩崎さんは後にこの間違いに気付き、それまで描いてきた土星の絵を全て修正したそうです。例えば講談社・ブルーバックスの「太陽系45億年の旅」(著者:宮本正太郎さん)の表紙絵は環の影が極側にカーブしていますね。岩崎さんは活動初期のころ本名の「敏二」の名でサインを入れていますので、そのころの絵なら間違ったカーブの絵かも知れません。もし古い図鑑などお持ちの方は調べてみてください。

上に掲載した6月20日の土星でも、環の影が外側にいくに連れて南極側(画像下側)にカーブしていることが分かるでしょう(下E画像)。環の影が見やすい今の時期ならではの観察ポイントだと思います。

余談ですが、若いころ地元で開催された岩崎さんとボーンステルさんの原画展を拝見し、小さな原画のなかに描かれた膨大緻密な情報量に驚かされた経験は今も忘れません。人間の手は計り知れない能力を秘めているのですね。岩崎さんはご自身が熱心な観測家でもあったので、絵の才能だけでなくきちんと実物を観測しつつ、地上からは分からないところは想像力を膨らませて補ったのでしょう。当時私も天体や生物の細密画にはまって毎日描いてたのですが、こうした手作り文化が廃れてしまうのはもったいないと思います。

ともあれ、土星に望遠鏡を向けた際には観察力を最大に発揮して、日向も影も全部楽しんでくださいませ。

穏やかな晴れ間の月と土星 ― 2024/06/20

昨夜から今朝にかけて穏やかな晴れ間が訪れました。T-CrBの増光がまだなのを確認してから月に望遠鏡を向けました。

昨夜は月面南部にあるワルゲンティンの影がバットマンのマークに見える予報の日。ただし月の南中高度がかなり低く、細かに震えるようなシーイングだったため拡大撮影には向きませんでした。でも貴重な晴れ間ですから、経過を追ってみることにしました。

左画像は欠け際南部をとらえたもの。湿りの海周辺やシッカルト、シラーあたりが見えています。シッカルトのすぐ下にあるのがワルゲンティン。ワルゲンティンにおける太陽高度がおよそ0.1°間隔になる時刻を三回に分けて撮ったのが右下画像です。時刻に併記した括弧書き数値はワルゲンティンにおける太陽高度。やはり細部は見辛くバットマンのマークは解像しません。ですがかなり複雑な凹凸のある影であることは見て取れます。月の赤緯が低い時期にこれだけ見えればまぁ及第点です。

他に二枚掲載。下A画像は虹の入江付近。秤動はセンタームーンに近かったのですが、入江があまり潰れず円形に感じたのが印象に残りました。明暗境界にはピタゴラスが見えています。中央丘のてっぺんだけ光っていて面白い。少し分かり辛いけれどオイノピデスの内部でRay現象が起きています。手前のクレーター壁がかなり複雑なのですね。グルイテュイゼン・ガンマの頂上付近にある小さな火口?も見えています。

下B画像はアリスタルコス付近。画像上部には朝を迎えたリュンカー山。周囲のリッジが複雑で見飽きません。プリンツ谷やアリスタルコス谷、マリウス谷など細い谷も何とか見えます。マリウス周囲には無数に散らばるドーム地形。そこから伸びるライナー・ガンマもすっかり朝を迎えました。このあたりは平坦な地形が広がってるため、明暗境界が折れ曲がらず、滑らかな楕円を描くのが気に入っています。

本日は国内の一部で低空のアンタレス掩蔽or接食掩蔽(当地では見えず)、22日は満月を迎えます。

一眠りしたあと、明け方の土星にも望遠鏡を向けました。薄雲が空の半分を覆っていて時々土星にもかかりましたが、シーイングはかなり良好でした。今期撮影した中では一番良い像になりました。

左画像の青矢印のところが少し暗くなっているのが分かるでしょうか?これはカッシーニの間隙がある部分です。これだけ環が寝てしまうと小口径の撮影ではさすがに間隙として見えませんが、画像処理によってこのように環の濃淡またはくびれのように写ることがあります。

昨夜は月面南部にあるワルゲンティンの影がバットマンのマークに見える予報の日。ただし月の南中高度がかなり低く、細かに震えるようなシーイングだったため拡大撮影には向きませんでした。でも貴重な晴れ間ですから、経過を追ってみることにしました。

左画像は欠け際南部をとらえたもの。湿りの海周辺やシッカルト、シラーあたりが見えています。シッカルトのすぐ下にあるのがワルゲンティン。ワルゲンティンにおける太陽高度がおよそ0.1°間隔になる時刻を三回に分けて撮ったのが右下画像です。時刻に併記した括弧書き数値はワルゲンティンにおける太陽高度。やはり細部は見辛くバットマンのマークは解像しません。ですがかなり複雑な凹凸のある影であることは見て取れます。月の赤緯が低い時期にこれだけ見えればまぁ及第点です。

他に二枚掲載。下A画像は虹の入江付近。秤動はセンタームーンに近かったのですが、入江があまり潰れず円形に感じたのが印象に残りました。明暗境界にはピタゴラスが見えています。中央丘のてっぺんだけ光っていて面白い。少し分かり辛いけれどオイノピデスの内部でRay現象が起きています。手前のクレーター壁がかなり複雑なのですね。グルイテュイゼン・ガンマの頂上付近にある小さな火口?も見えています。

下B画像はアリスタルコス付近。画像上部には朝を迎えたリュンカー山。周囲のリッジが複雑で見飽きません。プリンツ谷やアリスタルコス谷、マリウス谷など細い谷も何とか見えます。マリウス周囲には無数に散らばるドーム地形。そこから伸びるライナー・ガンマもすっかり朝を迎えました。このあたりは平坦な地形が広がってるため、明暗境界が折れ曲がらず、滑らかな楕円を描くのが気に入っています。

本日は国内の一部で低空のアンタレス掩蔽or接食掩蔽(当地では見えず)、22日は満月を迎えます。

一眠りしたあと、明け方の土星にも望遠鏡を向けました。薄雲が空の半分を覆っていて時々土星にもかかりましたが、シーイングはかなり良好でした。今期撮影した中では一番良い像になりました。

左画像の青矢印のところが少し暗くなっているのが分かるでしょうか?これはカッシーニの間隙がある部分です。これだけ環が寝てしまうと小口径の撮影ではさすがに間隙として見えませんが、画像処理によってこのように環の濃淡またはくびれのように写ることがあります。

今年最小の環まで残り十日 ― 2024/06/14

雲の少ない夜明けの土星 ― 2024/06/08

昨夜から今朝はやや雲があったものの、明け方に向かって少なくなりました。昨宵の月を見たかったのですが、低空の雲に邪魔され見えず終い。気分を切り替え、明け方の土星に望遠鏡を向けます。

左画像は薄明中の撮影。なるべく高度を稼ぐため、空が白んでくるまで待ちました。所々に薄雲はあったものの、雲だらけだった5月30日の撮影より楽でした。ただシーイングはかなり悪かったです。

今年いちばん環が寝てしまう日まで残り二週間あまり。梅雨の時期ではありますが、チャンスがあれば逃さずご覧ください。

左画像は薄明中の撮影。なるべく高度を稼ぐため、空が白んでくるまで待ちました。所々に薄雲はあったものの、雲だらけだった5月30日の撮影より楽でした。ただシーイングはかなり悪かったです。

今年いちばん環が寝てしまう日まで残り二週間あまり。梅雨の時期ではありますが、チャンスがあれば逃さずご覧ください。