星図は静かに嘘をつく ― 2025/07/17

いつもブログを楽しく拝見しているTaizoさんが「Janus(ヤヌス)チャレンジ」と題して、土星の第10番衛星ヤヌス(Janus)を検出しようと苦戦してる記事をアップされていました。応援がてら、星図アプリで陥りがちな『ワナ』があることを多くのみなさんに知っていただき、注意喚起したいと思います。

星空を表示できるアプリケーションは課金の有無があるけれど、ステラナビゲーターをはじめ、海外勢にも好評なStellarium、スマホやタブレットで使えるSkySafari、iステラなど挙げ切れないくらい様々なものが出回るようになりました。またWebアプリとしてオンライン表示できたり、天文台が作った全天写真星図を表示できるサイトもありますね。望遠鏡と繋げて連動さえできるようになりました。初代の3.5インチフロッピー版ステナビから使ってきた私には隔世の感があります。星空だけでなく、月地形に特化したVirtual Moon Atlasとか、惑星や彗星探しに便利なものもあります。

星空のシミュレーションソフトは見た目のリアルさや多機能性よりもまずは「正確さ」を追求する流儀が求められます。何度もバージョンアップを重ねて改善するわけですが、いつまでも直らなかったり、正確なんだけど表示が遅い、止まってしまう、メモリー食い過ぎ…といった不具合はいつの時代も残り続けます。ハードとソフトはイタチごっこだから仕方ないのかも知れません。

さて、Taizoさんがヤヌスに挑戦する際、普段は土星に近くて見えないヤヌスの位置を確認するのに使ったのはSkySafariだそうです。7月13日3:19JSTごろヤヌスが土星から東側に一番遠くなる時(東方最大離角)を狙って撮影する、という観測フローですね。このときのSkySafariのスクリーンショットがTaizoさんのブログ記事に残っていますので確認してみてください。※根拠にした星図画面を保存しておくことはとても大事です。

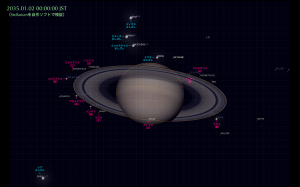

同じ時刻の土星を、私が常用するStellariumで表示したのが冒頭画像。ヤヌスは赤丸のところですが、なんと土星の西側ではありませんか。しかも最大離角じゃないし。ミマスやレア、テティスの位置も微妙に差があります。これをみて「ははーん、あれだな」と思い当たる節がありました。2018年ごろ木星の「四大衛星以外を写す」ことに挑戦した際、Stellariumの衛星表示が大幅にズレていることに気付いたのです(→2018年4月19日記事などを参照)。どんなアプリもブラックボックスである以上、どこまで信用に値するか素人目には分かりません。Stellariumの間違いが判明してからは、暗い衛星を探すための正確な位置表示プログラムを個人的に用意する必要がありました。右下図は冒頭図と同じ日時の土星衛星を自作ソフトでなるべく正確に描いたもの。ヤヌス全然違うじゃん…。ヤヌスだけじゃなく、アトラスとかパンドラとか、マイナーな衛星たちはことごとくズレてました。後述の検証図通りメジャー衛星でも時期によって少しズレます。

天体の誤表示というのは、星図アプリで最も避けなければいけないことでしょう。何千何万も星が表示されているのに、そのうちのひとつだけ場所が違うよって言われても困ります。しかも15等以下…。絶望しかありません。「ウォーリーをさがせ」より難易度高い。「本物そっくりの(または流用した)フェイク」は、昨今のAI問題を持ち出さなくてもNG。言い方は悪いけれど、星図アプリのマイナー衛星群は大抵位置が間違っていて、例え意図してなくてもユーザーを混乱させるディープフェイクになってしまうんです。気付ける人は少ないから指摘もされないでしょう。うーん。

操作ミス、あるいはユーザーが軌道要素を更新し忘れて表示位置が違った、というならまだ分かるし改善もできるでしょう。(そのために前述したように根拠となるスクリーンショットが大事なのです。)でも、アプリ内のバグその他に原因があるなら、ユーザーはブラックボックスに手を突っ込む訳にはいきませんね。

惑星や衛星に限って話をすると、実は精度良く位置を計算するには膨大なリソースを内包しなくはならない、という越え難い壁があります。天文計算プログラミングをした方は分かると思いますが、太陽や月惑星の位置をなるべく正確に計算するには、簡略式でも何百行に渡る多項式計算を組み込まなくてはなりません。それでも精度を保証できるのは2000年プラスマイナス50年程度。過去や未来を広くカバーするとなれば、多項式の係数を時代に応じて最適化した巨大なファイルを保持する必要があります。メモリー制限があるソフトやwebアプリではそうしたファイルを持てないし、仮に使ったとしても計算コストがかかり過ぎてもたつきます。とりわけスマホやタブレット用では資源節約上、どうしたって簡単に済ませる計算方法に逃げなくてはなりません。しかしながら、簡略式では数分どころか数時間相当の移動ズレが生じることも多々発生します。

アプリ開発者ではないから想像でしか言えませんが、こうした諸々の事情があって惑星の衛星位置がずれてしまってるのが現状だと思われます。加えて、次々に見つかる木星や土星の新入り衛星たちは観測の歴史が浅過ぎるから、古参の四大衛星などと比較すると正確な計算式を構成しするための観測が不足してると言う理由もあるでしょう。ここ20年の観測を元に1000年前や1000年後の位置は正しく計算できないよ、というわけです。

下A〜D図に、様々な時期の土星と衛星を、Stellariumと自作ソフトによる正確な位置とを重ねて検証した例を掲載しておきました。小さな衛星たちは壊滅的にずれてますね。これは木星など他の惑星系でも同様です。みなさんの常用アプリでも確かめてみてください。なお土星と環の描画に最大1°の回転誤差があります。衛星とは別に描いているため相互位置に影響はありませんが、どの段階のバグなのか今のところ不明。ご容赦を。→自分の補正ミスでした。修正しました。

ちなみに、時刻から天体位置を算出する仕組みを持つ係数群を「天文暦」とか「暦表」(DE:Development Ephemeris)と言います。天文現象カレンダーそのものじゃなく、その計算を支える膨大な基礎データのほう。現在その最高精度を誇るデータセットはNASA-JPLが開発・保守しているJPL-DEシリーズ。惑星探査用に作られただけあって、遠くまで探査機を飛ばしても惑星や衛星に衝突したり変な方向を撮影しない程度の十分な精度があります。また探査で得られた現実との誤差を暦表にフィードバックして、更に精度向上が図られます。私が当サイトの天文計算に良く使うDE440は100MB越え、長期計算用のDE441は3GB越え。

果敢にも暦表を内包するソフトとしては、例えば月の掩蔽計算で有名な「Occult」があります。でも特化型計算アプリなのでグリグリとバーチャル星空表示させることはできません。今は使う人が少ない「Giude」と言うソフトにも、確かJPL-DEが組み込まれてたと記憶しています。これも優れた精度の星図を作れるアプリですが、一枚ものの星図に特化されていました。

左はGuideによる冒頭と同じ時刻設定の土星。レア、ミマス、テティスは1ピクセルも狂いなく合っているのに、アトラス(S15)やパンドラ(S17)などは大きくズレていました。ヤヌスは登録されていませんでした。引き出しの奥に眠っていた古いバージョンなので古いままの暦表データが使われているせいと思われます。(発見順に軌道が解明されるわけではない。)

水難事故で溺れる人は音も無く沈むそうです。漫画のようにバシャバシャしながら「助けてくれぇ!!」なんて言う間もなくスッと消えるので、監視してない限り誰も気付けません。だから怖いんです。同様に、「星図ソフトは静かに嘘をつく」ということを肝に銘じる必要があるのかも知れません。暗い衛星を探す、なんて物好きはTaizoさんや私くらいかも知れませんが…。

だいぶ前ですが、天リフさんが「スペースXの「Starlink」打ち上げ・星空への影響は?」と題したコラムを組んだことがあって、仮想スターリンクと星空をステラナビゲーターで合体表示した画像を提供したことがありました。このとき、当時使っていたステナビに衛星表示のバグがあることを知らずご迷惑をおかけしてしまいました。積極的にバージョンチェックしてなかった私が悪いのですが、今もトラウマです…。美麗な天体画像があふれる昨今なのに、目の前の画像をいちいち「疑いを持って見なければならない時代」だなんて、なんとなく悲しいですね。疑心暗鬼、極まれり。

オマケとして記事末に、JPL-HORIZONSを使った「衛星の最大離角を見つける方法」を載せておきます。星図は作れないし手間もかかるけれど、プログラムを作れなくても表計算で何とかなるので、必要ならやってみてください。

星空を表示できるアプリケーションは課金の有無があるけれど、ステラナビゲーターをはじめ、海外勢にも好評なStellarium、スマホやタブレットで使えるSkySafari、iステラなど挙げ切れないくらい様々なものが出回るようになりました。またWebアプリとしてオンライン表示できたり、天文台が作った全天写真星図を表示できるサイトもありますね。望遠鏡と繋げて連動さえできるようになりました。初代の3.5インチフロッピー版ステナビから使ってきた私には隔世の感があります。星空だけでなく、月地形に特化したVirtual Moon Atlasとか、惑星や彗星探しに便利なものもあります。

星空のシミュレーションソフトは見た目のリアルさや多機能性よりもまずは「正確さ」を追求する流儀が求められます。何度もバージョンアップを重ねて改善するわけですが、いつまでも直らなかったり、正確なんだけど表示が遅い、止まってしまう、メモリー食い過ぎ…といった不具合はいつの時代も残り続けます。ハードとソフトはイタチごっこだから仕方ないのかも知れません。

さて、Taizoさんがヤヌスに挑戦する際、普段は土星に近くて見えないヤヌスの位置を確認するのに使ったのはSkySafariだそうです。7月13日3:19JSTごろヤヌスが土星から東側に一番遠くなる時(東方最大離角)を狙って撮影する、という観測フローですね。このときのSkySafariのスクリーンショットがTaizoさんのブログ記事に残っていますので確認してみてください。※根拠にした星図画面を保存しておくことはとても大事です。

同じ時刻の土星を、私が常用するStellariumで表示したのが冒頭画像。ヤヌスは赤丸のところですが、なんと土星の西側ではありませんか。しかも最大離角じゃないし。ミマスやレア、テティスの位置も微妙に差があります。これをみて「ははーん、あれだな」と思い当たる節がありました。2018年ごろ木星の「四大衛星以外を写す」ことに挑戦した際、Stellariumの衛星表示が大幅にズレていることに気付いたのです(→2018年4月19日記事などを参照)。どんなアプリもブラックボックスである以上、どこまで信用に値するか素人目には分かりません。Stellariumの間違いが判明してからは、暗い衛星を探すための正確な位置表示プログラムを個人的に用意する必要がありました。右下図は冒頭図と同じ日時の土星衛星を自作ソフトでなるべく正確に描いたもの。ヤヌス全然違うじゃん…。ヤヌスだけじゃなく、アトラスとかパンドラとか、マイナーな衛星たちはことごとくズレてました。後述の検証図通りメジャー衛星でも時期によって少しズレます。

天体の誤表示というのは、星図アプリで最も避けなければいけないことでしょう。何千何万も星が表示されているのに、そのうちのひとつだけ場所が違うよって言われても困ります。しかも15等以下…。絶望しかありません。「ウォーリーをさがせ」より難易度高い。「本物そっくりの(または流用した)フェイク」は、昨今のAI問題を持ち出さなくてもNG。言い方は悪いけれど、星図アプリのマイナー衛星群は大抵位置が間違っていて、例え意図してなくてもユーザーを混乱させるディープフェイクになってしまうんです。気付ける人は少ないから指摘もされないでしょう。うーん。

操作ミス、あるいはユーザーが軌道要素を更新し忘れて表示位置が違った、というならまだ分かるし改善もできるでしょう。(そのために前述したように根拠となるスクリーンショットが大事なのです。)でも、アプリ内のバグその他に原因があるなら、ユーザーはブラックボックスに手を突っ込む訳にはいきませんね。

惑星や衛星に限って話をすると、実は精度良く位置を計算するには膨大なリソースを内包しなくはならない、という越え難い壁があります。天文計算プログラミングをした方は分かると思いますが、太陽や月惑星の位置をなるべく正確に計算するには、簡略式でも何百行に渡る多項式計算を組み込まなくてはなりません。それでも精度を保証できるのは2000年プラスマイナス50年程度。過去や未来を広くカバーするとなれば、多項式の係数を時代に応じて最適化した巨大なファイルを保持する必要があります。メモリー制限があるソフトやwebアプリではそうしたファイルを持てないし、仮に使ったとしても計算コストがかかり過ぎてもたつきます。とりわけスマホやタブレット用では資源節約上、どうしたって簡単に済ませる計算方法に逃げなくてはなりません。しかしながら、簡略式では数分どころか数時間相当の移動ズレが生じることも多々発生します。

アプリ開発者ではないから想像でしか言えませんが、こうした諸々の事情があって惑星の衛星位置がずれてしまってるのが現状だと思われます。加えて、次々に見つかる木星や土星の新入り衛星たちは観測の歴史が浅過ぎるから、古参の四大衛星などと比較すると正確な計算式を構成しするための観測が不足してると言う理由もあるでしょう。ここ20年の観測を元に1000年前や1000年後の位置は正しく計算できないよ、というわけです。

下A〜D図に、様々な時期の土星と衛星を、Stellariumと自作ソフトによる正確な位置とを重ねて検証した例を掲載しておきました。小さな衛星たちは壊滅的にずれてますね。これは木星など他の惑星系でも同様です。みなさんの常用アプリでも確かめてみてください。なお土星と環の描画に最大1°の回転誤差があります。衛星とは別に描いているため相互位置に影響はありませんが、どの段階のバグなのか今のところ不明。ご容赦を。→自分の補正ミスでした。修正しました。

ちなみに、時刻から天体位置を算出する仕組みを持つ係数群を「天文暦」とか「暦表」(DE:Development Ephemeris)と言います。天文現象カレンダーそのものじゃなく、その計算を支える膨大な基礎データのほう。現在その最高精度を誇るデータセットはNASA-JPLが開発・保守しているJPL-DEシリーズ。惑星探査用に作られただけあって、遠くまで探査機を飛ばしても惑星や衛星に衝突したり変な方向を撮影しない程度の十分な精度があります。また探査で得られた現実との誤差を暦表にフィードバックして、更に精度向上が図られます。私が当サイトの天文計算に良く使うDE440は100MB越え、長期計算用のDE441は3GB越え。

果敢にも暦表を内包するソフトとしては、例えば月の掩蔽計算で有名な「Occult」があります。でも特化型計算アプリなのでグリグリとバーチャル星空表示させることはできません。今は使う人が少ない「Giude」と言うソフトにも、確かJPL-DEが組み込まれてたと記憶しています。これも優れた精度の星図を作れるアプリですが、一枚ものの星図に特化されていました。

左はGuideによる冒頭と同じ時刻設定の土星。レア、ミマス、テティスは1ピクセルも狂いなく合っているのに、アトラス(S15)やパンドラ(S17)などは大きくズレていました。ヤヌスは登録されていませんでした。引き出しの奥に眠っていた古いバージョンなので古いままの暦表データが使われているせいと思われます。(発見順に軌道が解明されるわけではない。)

★ ★ ★ ★ ★

水難事故で溺れる人は音も無く沈むそうです。漫画のようにバシャバシャしながら「助けてくれぇ!!」なんて言う間もなくスッと消えるので、監視してない限り誰も気付けません。だから怖いんです。同様に、「星図ソフトは静かに嘘をつく」ということを肝に銘じる必要があるのかも知れません。暗い衛星を探す、なんて物好きはTaizoさんや私くらいかも知れませんが…。

だいぶ前ですが、天リフさんが「スペースXの「Starlink」打ち上げ・星空への影響は?」と題したコラムを組んだことがあって、仮想スターリンクと星空をステラナビゲーターで合体表示した画像を提供したことがありました。このとき、当時使っていたステナビに衛星表示のバグがあることを知らずご迷惑をおかけしてしまいました。積極的にバージョンチェックしてなかった私が悪いのですが、今もトラウマです…。美麗な天体画像があふれる昨今なのに、目の前の画像をいちいち「疑いを持って見なければならない時代」だなんて、なんとなく悲しいですね。疑心暗鬼、極まれり。

オマケとして記事末に、JPL-HORIZONSを使った「衛星の最大離角を見つける方法」を載せておきます。星図は作れないし手間もかかるけれど、プログラムを作れなくても表計算で何とかなるので、必要ならやってみてください。

【JPL-HORIZONSを使って衛星の最大離角を探す】

精度が良いけれど多機能過ぎるHORIZONSですが、惑星を回る衛星の最大離角を比較的簡単に求めることができます。ヤヌスで試してみましょう。

今回は2025年7月12日16:00:00UTから20:00:00UTまで、5分刻みで試す。

入力が終わったらGenerate Ephemerisをクリック。

長期間でなければすぐ下に結果が出る。Download Resultsでテキスト保存も可能。

結果を見ると各種パラメータ、計算結果、glossaryが載っている。$$SOEから$$EOEまでが計算結果。

冒頭のパラメータ内に{source: sat415_merged_DE437}などと書いてあるのが、計算に使われた暦表の種類。

今回の計算結果は以下のような始まり。

ICRFの赤経赤緯はほぼJ2000(2000年分点)の赤経赤緯相当。

「X_(sat-primary)_Y」が今回の主役。satは土星(Saturn)じゃなく衛星(satellite)。primaryが主星(母天体)なので、今回はヤヌス位置から土星位置を引き算したよ、となる。

つまり、母天体との見かけの相対離角がX(赤経方向)とY(赤緯方向)、母天体から見た衛星の方向角(天の北方向が0°/反時計回りに測定)がSatPANG。

7月12日16:00UTのヤヌスは土星中心から東に18.590秒角、南に2.049秒角離れていると分かる。PANGがだんだん減ってるから、時計回りに運動していることも分かる。

Xが正なら母天体より東側、負なら西側、Yが正なら北側、負なら南側。赤経は伝統的にeast(left) positiveだが、通常の数学で描く「X軸:右に行くほど大きくなる(right positive)」の感覚と真逆なのでご注意。

従って、Xの極大極小を探せば「赤経の最大離角」が見つかることになる。

土星の地軸が天の北を向いてない時期は、赤経の最大離角が本来の離角から少し外れるのでご注意。気になる場合はこの結果を表計算ソフトなどに取り込み、Yも含めて球面三角法で離角を計算すれば良い。

今回の計算では17:35UTにXのピーク(22.632秒角)が見つかった。Taizoさんが撮影した時刻より少し前だったことが分かる。

XまたはXYから計算した真の離角を時系列でグラフにすれば、天文年鑑などに載っている衛星の「運動図」を描くことができる。右図は一例で、ガリレオ衛星の運動図。

この位置座標からステラナビゲーターのadfファイルを作るスキルがあれば、星図に起こすことも不可能ではない。

精度が良いけれど多機能過ぎるHORIZONSですが、惑星を回る衛星の最大離角を比較的簡単に求めることができます。ヤヌスで試してみましょう。

- サイトに入ったら基本設定を行う。時刻設定はUTなので0時JSTを越える計算などはご注意。

- Observer Locationをご自身の観測位置にすると測心計算ができる。地球に近い天体は測心のほうが良い。

Ephemeris Type:Observer Table Target Body:Janus (SX) Observer Location:Geocentric (※地心計算) Time Specification:お好きな時間帯、5分〜10分間隔 Table Settings: 最低限「1」と「6」があれば良い。瞬時の視位置が必要なら「2」も選択。

******************************************************************************* Date__(UT)__HR:MN:SS R.A._____(ICRF)_____DEC X_(sat-primary)_Y SatPANG **************************************************************************** $$SOE 2025-Jul-12 16:00:00 00 09 26.55 -01 28 31.3 18.590 -2.049 96.289 2025-Jul-12 16:05:00 00 09 26.58 -01 28 31.4 18.988 -2.040 96.133 2025-Jul-12 16:10:00 00 09 26.61 -01 28 31.4 19.367 -2.030 95.983 2025-Jul-12 16:15:00 00 09 26.63 -01 28 31.5 19.727 -2.017 95.839 (以下略)

今日の太陽とハロ現象 ― 2025/07/17

一昨日、昨日と立て続けに雷雨に見舞われました。今日は朝から急回復したものの、巻雲がしつこくこびりついています。おまけに昼前から強い南風。午後は7m/s近くになりました。

左は13:40前の太陽。四日ぶりなのですっかり様変わりしてますね。中央右上にたくさんの黒点が集まってます。他にも多数の黒点群があり、一見活発そうですが、X線フラックスは低レベルに落ち着いていました。左端付近にプロミネンスやダークフィラメントが集中しています。

昼前後にかけて、かなりクッキリした内暈が出たり消えたりしました。今日から週末にかけては回復に向かう予報ですが、安定するかどうかは微妙なところ。

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は856、真夏日地点数は545、猛暑日地点数は62、国内最高気温は福岡県前原ポイントの38.0度でした。

左は13:40前の太陽。四日ぶりなのですっかり様変わりしてますね。中央右上にたくさんの黒点が集まってます。他にも多数の黒点群があり、一見活発そうですが、X線フラックスは低レベルに落ち着いていました。左端付近にプロミネンスやダークフィラメントが集中しています。

昼前後にかけて、かなりクッキリした内暈が出たり消えたりしました。今日から週末にかけては回復に向かう予報ですが、安定するかどうかは微妙なところ。

気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は856、真夏日地点数は545、猛暑日地点数は62、国内最高気温は福岡県前原ポイントの38.0度でした。