ハイブリッド日食まで残り1週間 ― 2023/04/13

4月20日のハイブリッド日食まで残り1週間となりました。新型肺炎が蔓延していたころに比べ緩和されたとは言え、積極的に海外へ日食を観に行こうといった機運はまだ高まりませんね。今回は皆既帯のほとんどが洋上ということもあって、かつての熱狂的日食ブームのようにいくつもツアーが企画されるような状況でも無いようです。

とは言え、貴重な日食現象です。海外は難しくとも国内でいくつかの県を移動する程度なら可能かも…という方は、部分日食の観察旅行を検討してみるのはいかがでしょう?短時間ながら、みなさんのお住まい近くで見えるかも知れませんよ。

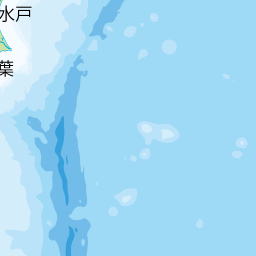

右下はNASA-Eclipse Webによる今回の日食図。このうち日本付近を横切る線…つまり部分日食可視エリア北限を当記事末尾の地図に紫線で示しました。南九州以南…などと宣伝されているけれど、例えば関東近郊でも千葉の房総半島南部や神奈川の三浦半島南部、静岡の伊豆半島なども可視圏内です。かなり正確な予報のひとつなので、行けそうな場所があったら拡大して調べてみましょう。

一例として三浦半島最南東端の剱埼灯台付近で計算すると、食分1.00855、14:40:34JSTプラスマイナス約7分間は日食になるでしょう。快晴なら見ない選択肢は無いはず。お近くの方は検討してみましょう。紫で示した北限ラインからできるだけ南側に離れてください。また日食時刻帯は観測地によって変わりますから、できるだけ正確なシミュレーションソフトで計算してくださいね。

ところで、今回の日食は何がハイブリッドなのでしょうか?計算が少し古いけれどNASA・Eclipse-Webには-1999年から3000年までのハイブリッド日食が569件載っています。種類を問わなければ平均毎年数件発生する日食のうち、ハイブリッドタイプは平均およそ8年あまりに一回しか起こらないことになります。

日食のとき、太陽中心(日心)と月中心(月心)を結ぶ線のことを月影軸と言います。月影軸と地球表面との交点が「皆既日食や金環日食が起こるところ」。太陽や月の移動および地球自転によってこの交点も刻々と変わり、移動に伴って描かれる線が日食中心線です。日食帯(日食が一瞬でも見える範囲)は日食中心線を含む幅の狭い帯状の広がりになります。

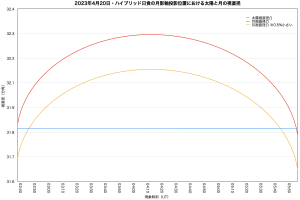

実は今回の日食、中心線のどこで見るかによって金環食になるところと皆既食になるところがあるのです。思考実験として、時間軸に添って「月影軸と地球表面との交点」を高速で移動しながら月と太陽の視直径を計算すると、左のA図のようになります。全体的に月のほうが大きいので皆既食傾向なのですが、両天体の視直径は僅差です。(※縦軸ひと目盛り=0.1′角=6″角は、地球から見た天王星の視直径の2倍弱程度。)特に開始点(日食帯の西端付近)や終了点(東端付近)で「ほぼ一致」もしくは「逆転(太陽より月が小さい=金環食)」するのです。ここがハイブリッドと呼ばれる所以。今回のように「金環・皆既・金環」となることもあれば、「金環・皆既」または「皆既・金環」と、片方の金環が無い(月影軸が地球外へ出てしまう)こともあります。

このような日食予報計算で難しいのは「月縁が凸凹している」こと。月面はツルッとした簡素な球や回転楕円体で代用できるものではありません。例えば2020年11月1日記事に掲載した満月瞬時の画像をご覧ください。周囲を見ると欠けていない南半球でもきれいな円にならず、あちこちが凸凹していることに気付くでしょう。月縁の凸凹位置は秤動で変わりますが、今回の日食最大点から最大時刻に見たときの月縁凸凹をデフォルメして描いたのが当記事冒頭の図です(エクリプスナビゲーターによる)。黄色線が月縁で、左下リムにはブヴァール峡谷からインギラミ、ピンレあたりの激しい起伏が出てますし、右リムはフンボルト海や縁の海、スミス海といった低標高を含む凹凸が見えます。黒い影で示された「平均月縁」で計算すると太陽をうまく隠せても、凹みから光が漏れてしまったら皆既日食になりません。逆に考えると、もし皆既と金環の境界付近で観察したらベイリービーズだけで構成されたような途切れ途切れの金環日食になるでしょう。それはそれで素晴らしい!?

確実な皆既食を保証するためには、例えば月の視直径を実際より小さめに設定するような担保が必要になります。A図のなかで赤線は月の平均直径をそのまま使った月視直径、オレンジ線は平均直径が0.5%小さいものとして計算した視直径です。この予報では日食帯の東端や西端で太陽のほうが大きく見え、従って金環日食になる可能性が高いと分かるでしょう。比較のため、今回のように日本の南・赤道付近を日食帯が通った2016年3月9日の皆既日食で同じ計算をすると、右のB図のようになります。この場合、月を小さめに設定してもなお太陽のほうがかなり小さいため、日食帯のどこで見ても確実に皆既日食になることが分かるでしょう。

月面の凸凹の他にも、例えば観測地の標高(※地球だって回転楕円体ではない)とか、境界がはっきりしないガス天体である太陽直径はどこまでを指すのか、あるいは天体の運動力学上の中心と幾何的な中心のずれをどう見積もるか、といったやや不確実性・複雑性を伴う要因も日食予報を難しくします。厄介なのは国際天文連合(IAU)とNASAとで太陽や月の平均実直径とか視位置が異なる場合。色々な考え方や観測値があるのは分かりますが、ダブルスタンダードでは世の中にいくつもの微妙に異なる予報が出回ることになり、混乱を招くでしょう。ハイブリッド日食と一言で言ってもなかなか奥が深いのです。ともあれ、晴れないことには始まりません。日食を楽しむ方々のため、快晴になることを祈っております。

とは言え、貴重な日食現象です。海外は難しくとも国内でいくつかの県を移動する程度なら可能かも…という方は、部分日食の観察旅行を検討してみるのはいかがでしょう?短時間ながら、みなさんのお住まい近くで見えるかも知れませんよ。

右下はNASA-Eclipse Webによる今回の日食図。このうち日本付近を横切る線…つまり部分日食可視エリア北限を当記事末尾の地図に紫線で示しました。南九州以南…などと宣伝されているけれど、例えば関東近郊でも千葉の房総半島南部や神奈川の三浦半島南部、静岡の伊豆半島なども可視圏内です。かなり正確な予報のひとつなので、行けそうな場所があったら拡大して調べてみましょう。

一例として三浦半島最南東端の剱埼灯台付近で計算すると、食分1.00855、14:40:34JSTプラスマイナス約7分間は日食になるでしょう。快晴なら見ない選択肢は無いはず。お近くの方は検討してみましょう。紫で示した北限ラインからできるだけ南側に離れてください。また日食時刻帯は観測地によって変わりますから、できるだけ正確なシミュレーションソフトで計算してくださいね。

ところで、今回の日食は何がハイブリッドなのでしょうか?計算が少し古いけれどNASA・Eclipse-Webには-1999年から3000年までのハイブリッド日食が569件載っています。種類を問わなければ平均毎年数件発生する日食のうち、ハイブリッドタイプは平均およそ8年あまりに一回しか起こらないことになります。

日食のとき、太陽中心(日心)と月中心(月心)を結ぶ線のことを月影軸と言います。月影軸と地球表面との交点が「皆既日食や金環日食が起こるところ」。太陽や月の移動および地球自転によってこの交点も刻々と変わり、移動に伴って描かれる線が日食中心線です。日食帯(日食が一瞬でも見える範囲)は日食中心線を含む幅の狭い帯状の広がりになります。

実は今回の日食、中心線のどこで見るかによって金環食になるところと皆既食になるところがあるのです。思考実験として、時間軸に添って「月影軸と地球表面との交点」を高速で移動しながら月と太陽の視直径を計算すると、左のA図のようになります。全体的に月のほうが大きいので皆既食傾向なのですが、両天体の視直径は僅差です。(※縦軸ひと目盛り=0.1′角=6″角は、地球から見た天王星の視直径の2倍弱程度。)特に開始点(日食帯の西端付近)や終了点(東端付近)で「ほぼ一致」もしくは「逆転(太陽より月が小さい=金環食)」するのです。ここがハイブリッドと呼ばれる所以。今回のように「金環・皆既・金環」となることもあれば、「金環・皆既」または「皆既・金環」と、片方の金環が無い(月影軸が地球外へ出てしまう)こともあります。

このような日食予報計算で難しいのは「月縁が凸凹している」こと。月面はツルッとした簡素な球や回転楕円体で代用できるものではありません。例えば2020年11月1日記事に掲載した満月瞬時の画像をご覧ください。周囲を見ると欠けていない南半球でもきれいな円にならず、あちこちが凸凹していることに気付くでしょう。月縁の凸凹位置は秤動で変わりますが、今回の日食最大点から最大時刻に見たときの月縁凸凹をデフォルメして描いたのが当記事冒頭の図です(エクリプスナビゲーターによる)。黄色線が月縁で、左下リムにはブヴァール峡谷からインギラミ、ピンレあたりの激しい起伏が出てますし、右リムはフンボルト海や縁の海、スミス海といった低標高を含む凹凸が見えます。黒い影で示された「平均月縁」で計算すると太陽をうまく隠せても、凹みから光が漏れてしまったら皆既日食になりません。逆に考えると、もし皆既と金環の境界付近で観察したらベイリービーズだけで構成されたような途切れ途切れの金環日食になるでしょう。それはそれで素晴らしい!?

確実な皆既食を保証するためには、例えば月の視直径を実際より小さめに設定するような担保が必要になります。A図のなかで赤線は月の平均直径をそのまま使った月視直径、オレンジ線は平均直径が0.5%小さいものとして計算した視直径です。この予報では日食帯の東端や西端で太陽のほうが大きく見え、従って金環日食になる可能性が高いと分かるでしょう。比較のため、今回のように日本の南・赤道付近を日食帯が通った2016年3月9日の皆既日食で同じ計算をすると、右のB図のようになります。この場合、月を小さめに設定してもなお太陽のほうがかなり小さいため、日食帯のどこで見ても確実に皆既日食になることが分かるでしょう。

月面の凸凹の他にも、例えば観測地の標高(※地球だって回転楕円体ではない)とか、境界がはっきりしないガス天体である太陽直径はどこまでを指すのか、あるいは天体の運動力学上の中心と幾何的な中心のずれをどう見積もるか、といったやや不確実性・複雑性を伴う要因も日食予報を難しくします。厄介なのは国際天文連合(IAU)とNASAとで太陽や月の平均実直径とか視位置が異なる場合。色々な考え方や観測値があるのは分かりますが、ダブルスタンダードでは世の中にいくつもの微妙に異なる予報が出回ることになり、混乱を招くでしょう。ハイブリッド日食と一言で言ってもなかなか奥が深いのです。ともあれ、晴れないことには始まりません。日食を楽しむ方々のため、快晴になることを祈っております。

2023年4月20日・日本での部分日食可視エリア(紫線より南側)

地図中央位置:北緯 34° 6′ 東経 135° 6′

- 2023年4月20日日食図のうち、日本付近で部分日食が見える北限を紫線で表示しています。データはエクリプスナビゲータ(ver4.5)で計算したKMLを利用しています。

- エクリプスナビゲーターは月縁補正をしていることが宣伝文句になっていますが、何をどう補正してるかと言った手法までは明確にされていません。ですので、このラインは概ね平均月縁に沿った予報値と見なし、実際の月縁の凹凸誤差補正を期待しないで観測に臨んだほうが良いでしょう。(それで損することは無いでしょう。)その上で、部分日食を確実に観察したいならラインからできるだけ南側に離れるべきと思われます。

- 中央の+カーソル座標値を地図下に示しました。観測地検討にご利用ください。

- 最新のブラウザでご覧ください。古いと表示できません。JavaScriptを有効にしてください。

明け方に下弦前の月 ― 2023/04/13

昨日は一日雲の多いお天気。夜になると昼間吹き荒れた風も次第に収まり、今日未明からは雲もすっかり取れました。あちこちで黄砂が観測されたようですが、当地・茨城県南部は春霞なのか黄砂なのか分からない程度。薄明が始まったころ電柱と隣家との狭い視野に下弦前の月が見えたので、記念に撮影しました。

左は4:30前の撮影で、太陽黄経差は約262.46°、撮影高度は約24.09°、月齢22.09。昨日12日に赤緯最南を迎えたので、この月はまだ下弦前だと言うのにやたら低いです。ちなみに月は南斗六星近くにいました。大気のゆらぎが酷過ぎて撮影中は細部が全く見えませんでしたが、各種画像処理のおかげで何とか見えるように仕上がりました。

アペニン山脈からコーカサス山脈にかけて夜を迎えつつあり、山頂が途切れ途切れです。アルキメデスやアリスティルスからプラトーへ向かうリッジが確認できますね。南半球には直線壁が光っています。下弦では崖が切り立った側が照らされるため、明るい直線壁なのですね。クラヴィウスやシラー、シッカルトが縁に追いやられ潰れている変わりに、プラトーや虹の入り江が随分丸く感じます。北極域には鍋蓋のようなピタゴラス、その奥にはパスカルやブリアンションといった数学者エリアのクレーター達も見えます。

月は本日13日18:11ごろ下弦を迎え、どんどん太陽に近づき、20日の日食を迎えます。

左は4:30前の撮影で、太陽黄経差は約262.46°、撮影高度は約24.09°、月齢22.09。昨日12日に赤緯最南を迎えたので、この月はまだ下弦前だと言うのにやたら低いです。ちなみに月は南斗六星近くにいました。大気のゆらぎが酷過ぎて撮影中は細部が全く見えませんでしたが、各種画像処理のおかげで何とか見えるように仕上がりました。

アペニン山脈からコーカサス山脈にかけて夜を迎えつつあり、山頂が途切れ途切れです。アルキメデスやアリスティルスからプラトーへ向かうリッジが確認できますね。南半球には直線壁が光っています。下弦では崖が切り立った側が照らされるため、明るい直線壁なのですね。クラヴィウスやシラー、シッカルトが縁に追いやられ潰れている変わりに、プラトーや虹の入り江が随分丸く感じます。北極域には鍋蓋のようなピタゴラス、その奥にはパスカルやブリアンションといった数学者エリアのクレーター達も見えます。

月は本日13日18:11ごろ下弦を迎え、どんどん太陽に近づき、20日の日食を迎えます。

今日の太陽 ― 2023/04/13

昨日は曇り、今日は未明から快晴になり、日中もあまり雲は見かけません。ただ全体的に春霞が濃いような白さで、関東まで来ている黄砂の影響もあるのでしょう。

左は9:20ごろの太陽。やや減光していたことから、拡散させている物質が大気中にあるようです。水蒸気かも知れないし黄砂かも知れません。活動領域が増え、13279まで採番されていました。左下からの追加ははまだ続いています。プラージュも見えてますね。北極域のプロミネンスは今日も豪華。他もあちこち出てますね。右端リム近くのダークフィラメントがそろそろ光球外へ顔を出しそうですよ。

以下は2017年4月23日記事に掲載した画像で、大量の黄砂が観測された日の光環と、すっきり晴れた日の夕日を比べたもの(ほぼ同じ場所で撮影)。今日はこの黄砂による光環が各地で見えたようです。黄砂は花粉のように粒子直径の分散が小さい(一定の値に集中)訳ではないため、虹色に分離することはなく、ぼうっと広がる光源に接した一次環しか見えません。(この環を区別してオーレオールと呼ぶこともあります。)今日も何度か空を観察したのですが、当地では太陽周囲に視直径の大きい拡散光が見えるものの、黄砂が原因と断定できる理由は見つかりませんでした。

左は9:20ごろの太陽。やや減光していたことから、拡散させている物質が大気中にあるようです。水蒸気かも知れないし黄砂かも知れません。活動領域が増え、13279まで採番されていました。左下からの追加ははまだ続いています。プラージュも見えてますね。北極域のプロミネンスは今日も豪華。他もあちこち出てますね。右端リム近くのダークフィラメントがそろそろ光球外へ顔を出しそうですよ。

以下は2017年4月23日記事に掲載した画像で、大量の黄砂が観測された日の光環と、すっきり晴れた日の夕日を比べたもの(ほぼ同じ場所で撮影)。今日はこの黄砂による光環が各地で見えたようです。黄砂は花粉のように粒子直径の分散が小さい(一定の値に集中)訳ではないため、虹色に分離することはなく、ぼうっと広がる光源に接した一次環しか見えません。(この環を区別してオーレオールと呼ぶこともあります。)今日も何度か空を観察したのですが、当地では太陽周囲に視直径の大きい拡散光が見えるものの、黄砂が原因と断定できる理由は見つかりませんでした。