皆既月食とサロス周期 ― 2025/08/20

天リフ・山口さんが昔の夏休み絵日記と共に月食とサロスについてツイートされていました。可愛らしいので下に引用。おそかったのに、がんばって見たのはえらかったですね。

サロス周期(18年10or11日8時間)が引き合いに出されるのはたいてい皆既日食ですが、すべての月食にもサロス番号が付いています。同じサロス番号の三つ先の日食(約54年1ヶ月後)は場所や時間帯、種類が似ています。これは月食にも当てはまるよ、というのが山口さんのつぶやき。とても大切なポイントです。

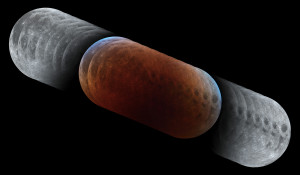

あくまで「似ている」だけなので、全く同じにはなりません。例えば2021年11月19日に「限りなく皆既に近い部分月食」というフレーズが今も耳に残る月食が起きましたが、同じサロスで54年前の1967年10月18日は皆既月食でした。日食も月食も、同じサロスの中で少しずつ状態が遷移するのです。月食なら「スカ→半影→部分→皆既→部分→半影→スカ」、日食なら「スカ→部分→皆既(金環)→部分→スカ」ですね。スカとはギリギリ起こらないということ。(※日食では金環→ハイブリッド→皆既または皆既→ハイブリッド→金環の二種類に分かれます。)月食図を描くと、地球影を横切るルートが徐々に南下したり北上したりと何世紀もかけて変化することが分かるでしょう。

月食とサロスについてあまり資料がないので、みなさんの参考になればと思い、1900年から二世紀ぶんの「日本で見える皆既月食」を計算し、記事下に掲載しました。サロスごとに分類、および時系列の二種類を表にしてあります。サロス番号と共に、月食最大時の直下点緯度・経度も計算しました。その位置から見ると最も深い月食が天頂に見えるよ、ということです。直下点経度も約54年1ヶ月で近い位置になります。また緯度は南下したり北上したりして、長期的に見ると南北の回帰線緯度の間を行ったり来たりします。何度も月食を見てきた方、これからたくさん見たい方、ぜひこのサロスを意識してみてください。

サロス周期(18年10or11日8時間)が引き合いに出されるのはたいてい皆既日食ですが、すべての月食にもサロス番号が付いています。同じサロス番号の三つ先の日食(約54年1ヶ月後)は場所や時間帯、種類が似ています。これは月食にも当てはまるよ、というのが山口さんのつぶやき。とても大切なポイントです。

あくまで「似ている」だけなので、全く同じにはなりません。例えば2021年11月19日に「限りなく皆既に近い部分月食」というフレーズが今も耳に残る月食が起きましたが、同じサロスで54年前の1967年10月18日は皆既月食でした。日食も月食も、同じサロスの中で少しずつ状態が遷移するのです。月食なら「スカ→半影→部分→皆既→部分→半影→スカ」、日食なら「スカ→部分→皆既(金環)→部分→スカ」ですね。スカとはギリギリ起こらないということ。(※日食では金環→ハイブリッド→皆既または皆既→ハイブリッド→金環の二種類に分かれます。)月食図を描くと、地球影を横切るルートが徐々に南下したり北上したりと何世紀もかけて変化することが分かるでしょう。

月食とサロスについてあまり資料がないので、みなさんの参考になればと思い、1900年から二世紀ぶんの「日本で見える皆既月食」を計算し、記事下に掲載しました。サロスごとに分類、および時系列の二種類を表にしてあります。サロス番号と共に、月食最大時の直下点緯度・経度も計算しました。その位置から見ると最も深い月食が天頂に見えるよ、ということです。直下点経度も約54年1ヶ月で近い位置になります。また緯度は南下したり北上したりして、長期的に見ると南北の回帰線緯度の間を行ったり来たりします。何度も月食を見てきた方、これからたくさん見たい方、ぜひこのサロスを意識してみてください。

2025年9月8日(月)未明は皆既月食!この月食は54年と1ヶ月前の1971年8月7日に、日本からも見られた皆既月食とほぼ同じ条件となります。(画像は当時小学2年生だった天リフ編集長の夏休みの絵日記^^;)… pic.twitter.com/GURcGxrtd1

— 天リフ編集部 (@tenmonReflexion) August 19, 2025

【1900年〜2100年に日本から見える皆既月食:サロスごとの分類】

| 日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |

|---|---|---|---|---|

| サロス:120 | ||||

| 1902年4月23日 03:51:56 | 120 | 12.540 | -12.306 | 76.423 |

| サロス:121 | ||||

| 1913年3月22日 20:57:05 | 121 | 35.553 | -0.356 | 182.481 |

| 1931年4月3日 05:07:11 | 121 | 3.909 | -4.610 | 59.170 |

| 1967年4月24日 21:06:20 | 121 | 28.883 | -12.454 | 178.082 |

| 2021年5月26日 20:18:41 | 121 | 15.401 | -20.737 | 189.735 |

| サロス:122 | ||||

| 1924年2月21日 01:08:11 | 122 | 59.817 | 11.080 | 121.339 |

| 1978年3月25日 01:22:19 | 122 | 45.910 | -1.654 | 115.934 |

| 2032年4月26日 00:13:39 | 122 | 39.083 | -13.835 | 130.969 |

| サロス:123 | ||||

| 1917年1月8日 16:44:04 | 123 | 0.137 | 22.519 | 245.603 |

| 1935年1月20日 00:46:51 | 123 | 70.436 | 20.653 | 125.959 |

| 1989年2月21日 00:35:20 | 123 | 63.324 | 11.008 | 129.720 |

| 2043年3月25日 23:30:53 | 123 | 51.961 | -1.616 | 143.944 |

| サロス:124 | ||||

| 1909年11月27日 17:53:57 | 124 | 15.981 | 20.789 | 223.352 |

| 1927年12月9日 02:34:27 | 124 | 47.854 | 22.400 | 94.306 |

| 1963年12月30日 20:06:41 | 124 | 40.956 | 22.909 | 193.871 |

| 1982年1月10日 04:55:50 | 124 | 21.835 | 21.765 | 62.832 |

| 2018年1月31日 22:29:49 | 124 | 63.092 | 16.996 | 160.843 |

| 2072年3月5日 00:21:56 | 124 | 58.655 | 5.610 | 132.299 |

| サロス:125 | ||||

| 1920年10月27日 23:10:54 | 125 | 66.803 | 13.049 | 143.115 |

| 1974年11月30日 00:13:20 | 125 | 72.828 | 21.782 | 128.713 |

| 2010年12月21日 17:16:56 | 125 | 8.416 | 23.747 | 235.285 |

| 2029年1月1日 01:52:04 | 125 | 59.330 | 23.327 | 107.873 |

| 2065年1月22日 18:57:48 | 125 | 23.335 | 19.805 | 213.586 |

| 2083年2月3日 03:25:35 | 125 | 39.218 | 16.902 | 87.196 |

| サロス:126 | ||||

| 1913年9月15日 21:47:35 | 126 | 42.803 | -3.318 | 166.917 |

| 1931年9月27日 04:47:45 | 126 | 8.745 | 0.883 | 60.982 |

| 1967年10月18日 19:15:04 | 126 | 26.418 | 9.149 | 202.694 |

| 1985年10月29日 02:42:20 | 126 | 39.682 | 12.946 | 90.518 |

| サロス:127 | ||||

| 1906年8月4日 21:59:26 | 127 | 30.387 | -17.373 | 166.474 |

| 1960年9月5日 20:21:06 | 127 | 26.376 | -6.495 | 189.269 |

| 1978年9月17日 04:04:10 | 127 | 16.019 | -2.280 | 72.579 |

| 2014年10月8日 19:54:35 | 127 | 32.224 | 6.307 | 193.134 |

| 2032年10月19日 04:02:29 | 127 | 21.948 | 10.425 | 70.503 |

| 2068年11月9日 20:45:49 | 127 | 49.906 | 17.620 | 179.449 |

| サロス:128 | ||||

| 1953年7月26日 21:20:26 | 128 | 23.929 | -19.454 | 176.444 |

| 1971年8月7日 04:43:08 | 128 | 1.613 | -16.794 | 65.706 |

| 2007年8月28日 19:37:20 | 128 | 15.475 | -9.955 | 201.099 |

| 2025年9月8日 03:11:47 | 128 | 24.204 | -6.003 | 86.645 |

| 2061年9月29日 18:37:02 | 128 | 13.599 | 2.363 | 213.486 |

| 2079年10月11日 02:29:19 | 128 | 38.738 | 6.531 | 94.639 |

| サロス:129 | ||||

| 1928年6月3日 21:09:13 | 129 | 21.040 | -22.602 | 177.037 |

| 1946年6月15日 03:38:33 | 129 | 7.527 | -23.473 | 80.276 |

| 2000年7月16日 22:55:33 | 129 | 31.054 | -21.224 | 152.628 |

| 2072年8月29日 01:04:31 | 129 | 40.665 | -8.919 | 119.063 |

| サロス:130 | ||||

| 1939年5月4日 00:10:59 | 130 | 37.804 | -15.181 | 131.482 |

| 1993年6月4日 22:00:25 | 130 | 26.614 | -22.311 | 164.467 |

| 2047年7月7日 19:34:34 | 130 | 5.780 | -22.620 | 202.626 |

| 2065年7月18日 02:47:30 | 130 | 18.101 | -21.126 | 94.779 |

| サロス:131 | ||||

| 1986年4月24日 21:42:33 | 131 | 33.120 | -13.205 | 168.737 |

| 2040年5月26日 20:45:11 | 131 | 18.807 | -21.458 | 182.935 |

| 2058年6月7日 04:14:37 | 131 | 1.621 | -22.849 | 71.054 |

| サロス:132 | ||||

| 2033年4月15日 04:12:41 | 132 | 11.121 | -9.386 | 71.960 |

| 2087年5月18日 00:54:09 | 132 | 31.383 | -19.300 | 120.685 |

| サロス:133 | ||||

| 1917年12月28日 18:45:47 | 133 | 24.798 | 22.892 | 213.759 |

| 1936年1月9日 03:09:14 | 133 | 43.436 | 21.921 | 89.149 |

| 1972年1月30日 19:53:21 | 133 | 33.375 | 17.460 | 199.815 |

| 1990年2月10日 04:11:03 | 133 | 28.305 | 14.210 | 75.625 |

| 2026年3月3日 20:33:41 | 133 | 35.231 | 6.402 | 189.378 |

| 2044年3月14日 04:37:22 | 133 | 14.941 | 2.140 | 67.794 |

| 2080年4月4日 20:22:28 | 133 | 25.979 | -6.378 | 189.993 |

| 2098年4月16日 04:03:37 | 133 | 12.008 | -10.369 | 74.054 |

| サロス:134 | ||||

| 1928年11月27日 18:01:03 | 134 | 17.853 | 21.510 | 221.452 |

| 1946年12月9日 02:47:44 | 134 | 45.376 | 23.103 | 90.888 |

| 1982年12月30日 20:28:43 | 134 | 45.742 | 23.557 | 188.412 |

| 2001年1月10日 05:20:34 | 134 | 17.270 | 22.379 | 56.709 |

| 2037年1月31日 23:00:27 | 134 | 67.865 | 17.543 | 153.316 |

| 2091年3月6日 00:57:12 | 134 | 56.405 | 6.092 | 123.701 |

| サロス:135 | ||||

| 1957年11月7日 23:26:46 | 135 | 69.945 | 15.922 | 139.280 |

| 2011年12月10日 23:31:48 | 135 | 76.680 | 22.554 | 140.212 |

| 2066年1月12日 00:03:36 | 135 | 75.104 | 21.357 | 136.030 |

| サロス:136 | ||||

| 1968年10月6日 20:41:51 | 136 | 40.646 | 5.537 | 181.381 |

| 1986年10月18日 04:17:57 | 136 | 18.462 | 9.621 | 66.711 |

| 2022年11月8日 19:59:11 | 136 | 40.223 | 16.852 | 191.039 |

| 2040年11月19日 04:03:29 | 136 | 26.955 | 19.706 | 70.384 |

| 2076年12月10日 20:33:40 | 136 | 48.542 | 23.193 | 184.858 |

| 2094年12月22日 04:55:21 | 136 | 21.230 | 23.616 | 60.806 |

| サロス:137 | ||||

| 1979年9月6日 19:54:10 | 137 | 21.030 | -7.001 | 196.217 |

| 1997年9月17日 03:46:37 | 137 | 19.227 | -2.778 | 77.137 |

| 2033年10月8日 19:55:11 | 137 | 31.872 | 5.810 | 193.153 |

| 2051年10月20日 04:10:39 | 137 | 20.120 | 9.917 | 68.643 |

| 2087年11月10日 21:04:22 | 137 | 53.039 | 17.067 | 174.986 |

| サロス:138 | ||||

| 2044年9月7日 20:19:33 | 138 | 27.168 | -5.366 | 189.375 |

| 2062年9月19日 03:32:51 | 138 | 22.620 | -1.229 | 80.128 |

| 2098年10月10日 18:18:47 | 138 | 13.594 | 7.146 | 217.006 |

| サロス:139 | ||||

| 2073年8月18日 02:41:30 | 139 | 24.864 | -13.390 | 95.748 |

| 日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |

- 自作プログラムによる計算です。

- 月食最大時高度は日本経緯度原点(東京)の値で、これが0°より大きいもののみリストにしています。

- サロス番号は部分月食や半影月食にもすべて付いています。必ずしも同じサロスが全て皆既や部分にきちんと分かれる訳ではありません。

【1900年〜2100年に日本から見える皆既月食:時系列】

| 日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |

|---|---|---|---|---|

| 1902年4月23日 03:51:56 | 120 | 12.540 | -12.306 | 76.423 |

| 1906年8月4日 21:59:26 | 127 | 30.387 | -17.373 | 166.474 |

| 1909年11月27日 17:53:57 | 124 | 15.981 | 20.789 | 223.352 |

| 1913年3月22日 20:57:05 | 121 | 35.553 | -0.356 | 182.481 |

| 1913年9月15日 21:47:35 | 126 | 42.803 | -3.318 | 166.917 |

| 1917年1月8日 16:44:04 | 123 | 0.137 | 22.519 | 245.603 |

| 1917年12月28日 18:45:47 | 133 | 24.798 | 22.892 | 213.759 |

| 1920年10月27日 23:10:54 | 125 | 66.803 | 13.049 | 143.115 |

| 1924年2月21日 01:08:11 | 122 | 59.817 | 11.080 | 121.339 |

| 1927年12月9日 02:34:27 | 124 | 47.854 | 22.400 | 94.306 |

| 1928年6月3日 21:09:13 | 129 | 21.040 | -22.602 | 177.037 |

| 1928年11月27日 18:01:03 | 134 | 17.853 | 21.510 | 221.452 |

| 1931年4月3日 05:07:11 | 121 | 3.909 | -4.610 | 59.170 |

| 1931年9月27日 04:47:45 | 126 | 8.745 | 0.883 | 60.982 |

| 1935年1月20日 00:46:51 | 123 | 70.436 | 20.653 | 125.959 |

| 1936年1月9日 03:09:14 | 133 | 43.436 | 21.921 | 89.149 |

| 1939年5月4日 00:10:59 | 130 | 37.804 | -15.181 | 131.482 |

| 1946年6月15日 03:38:33 | 129 | 7.527 | -23.473 | 80.276 |

| 1946年12月9日 02:47:44 | 134 | 45.376 | 23.103 | 90.888 |

| 1953年7月26日 21:20:26 | 128 | 23.929 | -19.454 | 176.444 |

| 1957年11月7日 23:26:46 | 135 | 69.945 | 15.922 | 139.280 |

| 1960年9月5日 20:21:06 | 127 | 26.376 | -6.495 | 189.269 |

| 1963年12月30日 20:06:41 | 124 | 40.956 | 22.909 | 193.871 |

| 1967年4月24日 21:06:20 | 121 | 28.883 | -12.454 | 178.082 |

| 1967年10月18日 19:15:04 | 126 | 26.418 | 9.149 | 202.694 |

| 1968年10月6日 20:41:51 | 136 | 40.646 | 5.537 | 181.381 |

| 1971年8月7日 04:43:08 | 128 | 1.613 | -16.794 | 65.706 |

| 1972年1月30日 19:53:21 | 133 | 33.375 | 17.460 | 199.815 |

| 1974年11月30日 00:13:20 | 125 | 72.828 | 21.782 | 128.713 |

| 1978年3月25日 01:22:19 | 122 | 45.910 | -1.654 | 115.934 |

| 1978年9月17日 04:04:10 | 127 | 16.019 | -2.280 | 72.579 |

| 1979年9月6日 19:54:10 | 137 | 21.030 | -7.001 | 196.217 |

| 1982年1月10日 04:55:50 | 124 | 21.835 | 21.765 | 62.832 |

| 1982年12月30日 20:28:43 | 134 | 45.742 | 23.557 | 188.412 |

| 1985年10月29日 02:42:20 | 126 | 39.682 | 12.946 | 90.518 |

| 1986年4月24日 21:42:33 | 131 | 33.120 | -13.205 | 168.737 |

| 1986年10月18日 04:17:57 | 136 | 18.462 | 9.621 | 66.711 |

| 1989年2月21日 00:35:20 | 123 | 63.324 | 11.008 | 129.720 |

| 1990年2月10日 04:11:03 | 133 | 28.305 | 14.210 | 75.625 |

| 1993年6月4日 22:00:25 | 130 | 26.614 | -22.311 | 164.467 |

| 1997年9月17日 03:46:37 | 137 | 19.227 | -2.778 | 77.137 |

| 2000年7月16日 22:55:33 | 129 | 31.054 | -21.224 | 152.628 |

| 2001年1月10日 05:20:34 | 134 | 17.270 | 22.379 | 56.709 |

| 2007年8月28日 19:37:20 | 128 | 15.475 | -9.955 | 201.099 |

| 2010年12月21日 17:16:56 | 125 | 8.416 | 23.747 | 235.285 |

| 2011年12月10日 23:31:48 | 135 | 76.680 | 22.554 | 140.212 |

| 2014年10月8日 19:54:35 | 127 | 32.224 | 6.307 | 193.134 |

| 2018年1月31日 22:29:49 | 124 | 63.092 | 16.996 | 160.843 |

| 2021年5月26日 20:18:41 | 121 | 15.401 | -20.737 | 189.735 |

| 2022年11月8日 19:59:11 | 136 | 40.223 | 16.852 | 191.039 |

| 2025年9月8日 03:11:47 | 128 | 24.204 | -6.003 | 86.645 |

| 2026年3月3日 20:33:41 | 133 | 35.231 | 6.402 | 189.378 |

| 2029年1月1日 01:52:04 | 125 | 59.330 | 23.327 | 107.873 |

| 2032年4月26日 00:13:39 | 122 | 39.083 | -13.835 | 130.969 |

| 2032年10月19日 04:02:29 | 127 | 21.948 | 10.425 | 70.503 |

| 2033年4月15日 04:12:41 | 132 | 11.121 | -9.386 | 71.960 |

| 2033年10月8日 19:55:11 | 137 | 31.872 | 5.810 | 193.153 |

| 2037年1月31日 23:00:27 | 134 | 67.865 | 17.543 | 153.316 |

| 2040年5月26日 20:45:11 | 131 | 18.807 | -21.458 | 182.935 |

| 2040年11月19日 04:03:29 | 136 | 26.955 | 19.706 | 70.384 |

| 2043年3月25日 23:30:53 | 123 | 51.961 | -1.616 | 143.944 |

| 2044年3月14日 04:37:22 | 133 | 14.941 | 2.140 | 67.794 |

| 2044年9月7日 20:19:33 | 138 | 27.168 | -5.366 | 189.375 |

| 2047年7月7日 19:34:34 | 130 | 5.780 | -22.620 | 202.626 |

| 2051年10月20日 04:10:39 | 137 | 20.120 | 9.917 | 68.643 |

| 2058年6月7日 04:14:37 | 131 | 1.621 | -22.849 | 71.054 |

| 2061年9月29日 18:37:02 | 128 | 13.599 | 2.363 | 213.486 |

| 2062年9月19日 03:32:51 | 138 | 22.620 | -1.229 | 80.128 |

| 2065年1月22日 18:57:48 | 125 | 23.335 | 19.805 | 213.586 |

| 2065年7月18日 02:47:30 | 130 | 18.101 | -21.126 | 94.779 |

| 2066年1月12日 00:03:36 | 135 | 75.104 | 21.357 | 136.030 |

| 2068年11月9日 20:45:49 | 127 | 49.906 | 17.620 | 179.449 |

| 2072年3月5日 00:21:56 | 124 | 58.655 | 5.610 | 132.299 |

| 2072年8月29日 01:04:31 | 129 | 40.665 | -8.919 | 119.063 |

| 2073年8月18日 02:41:30 | 139 | 24.864 | -13.390 | 95.748 |

| 2076年12月10日 20:33:40 | 136 | 48.542 | 23.193 | 184.858 |

| 2079年10月11日 02:29:19 | 128 | 38.738 | 6.531 | 94.639 |

| 2080年4月4日 20:22:28 | 133 | 25.979 | -6.378 | 189.993 |

| 2083年2月3日 03:25:35 | 125 | 39.218 | 16.902 | 87.196 |

| 2087年5月18日 00:54:09 | 132 | 31.383 | -19.300 | 120.685 |

| 2087年11月10日 21:04:22 | 137 | 53.039 | 17.067 | 174.986 |

| 2091年3月6日 00:57:12 | 134 | 56.405 | 6.092 | 123.701 |

| 2094年12月22日 04:55:21 | 136 | 21.230 | 23.616 | 60.806 |

| 2098年4月16日 04:03:37 | 133 | 12.008 | -10.369 | 74.054 |

| 2098年10月10日 18:18:47 | 138 | 13.594 | 7.146 | 217.006 |

| 日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |

- 諸条件は上グラフと同じです。

これからのプレアデス星団掩蔽のために ― 2025/08/17

お盆休暇の最終夜を飾るはずだった月によるプレアデス星団の掩蔽(すばる食)。残念ながら当地・茨城県南部は雲が多く、時々雲の薄いところから月が顔を出すような状態でした。こんなときムリに撮影てもあたふたするだけなのできっぱり諦め、双眼鏡での実視に徹しました。かたわらで天リフさんのライブ配信も一緒に楽しみました。

左は17日0:00JST・日本経緯度原点における月とすばるの様子。驚くほど月がどっぷり星団に浸かってますね。何度もこの掩蔽を見てきましたが、こんな見事な陣形(?)は初めてかも。

多くの資料ではプレアデス星団の代表点がアルキオネのすぐ側に設定されていますが、今回は代表点と月中心との最小離角が0.255°でした。月半径と同等の量です。アルキオネの接食掩蔽ラインが国内を通過したことを知っていれば、計算するまでもなく最小離角が月の半径程度なんだなと分かるでしょう。

今後の楽しい観察のためにも、いくつか要点を絞って資料を残しておきます。まずは期間と離角の推移。ご存知の通りプレアデス星団やプレセペ星団、あるいはアルデバランやアンタレス、スピカ等の掩蔽は約18.6年のイベント周期があります。(※18.6年ごとに1回しか起きないのではなく、一定の期間内に何度も起きやすくなる。他の恒星食や星団食も同様。)18.6年ごとに月軌道がすばるに近づき、それ以外は離れてしまうと言うことです。月そのものは一朔望月で空を巡りますから、毎月おうし座を通ることは間違いありません。でも、その度にすばるを隠したり、掠めたりする訳ではありません。

下A図は2000年から一世紀分、すばると月とが一番近いときをピックアップして離角を計算したもの。赤線に近いほどすばる代表点近くを通ります。確かに19年くらいの波で赤線に接近したり遠くなってますね。掩蔽が起こらない時はあまり意識しませんが、遠い時は10°近く南に離れてしまうのもびっくり。遠い時期はすばるの真南を月が通過する時、ヒアデス星団よりも赤緯が低くなってしまうんです。

下B図は今期の様子を詳しく見るため、A図の中で2024年から2028年まで抜き出して拡大したもの。全ての接近が日本から見える訳ではなく、見えるチャンスは赤丸のタイミングだけです。二回前の2024年12月14日の観察はこの記事に記載、また一回前の2025年3月5日は天気が悪くて見えませんでした。グラフ外ですが2023年のクリスマスイブにも大接近しています。

冒頭Stellarium画像で、赤いレチクルの内側は直径が1°、外側は2°。プレアデス星団の主要な星はほぼ1°円に収まり、周囲の暗い星を入れたら2°程度の広がりがある散開星団です。いっぽう月の平均視直径は約0.52°なので、どう足掻いても全ての星を隠せません。例えば今回の天リフさんの配信を引用して23:30から15分おきの画像をキャプチャして合成すると、右画像のような月の動きが浮かび上がりました。タイゲタやメローペはギリギリ隠されないルートだったことが分かりますね。

アルキオネ近くの星団代表点に対して北側を通過するか、南側か、あるいは真ん中のルートかによって隠れる星や隠れない星がふるい分けられ、毎回異なる掩蔽状況を楽しめるのがプレアデス掩蔽の醍醐味と言っていいでしょう。主要な星はみんな3-5等台と明るく、ネームド以外にも6-8等の星がたくさんありますから、高倍率でも複数の星の見え隠れを味わえます。現象の度に月齢も違いますから、それも面白いところ。来年2026年3月23日宵、西空高くに月齢4.4の月が輝き出すとすぐ側にすばるが見えるはずです。この時は北側に離れ過ぎて掩蔽は起こらないけれど、薄暮の中で大接近した光景はみなさんの心を鷲掴みにするでしょう。

天リフさんのライブで「月の動きが速い」「速度を感じられる」と言うコメントがありました。普段から月面や掩蔽を観察していれば月の移動速度が体に染みついてきます。では実際にどれくらいの速さなのでしょうか。計算してみました。ひとくちに速さと言っても色々ありますが、ここでは二種類×二種類のものを比べてみましょう。すなわち「恒星に対して天球を移動する見かけの速さ」と「実際の宇宙空間を月が公転する速さ」。そして、それを「地球中心を基準に測る(地心計算)」か、または「地上の人間が測る(測心計算)」かという違いです。

記事下C・D図をご覧ください。C図は地心計算による二種類の速度、D図は測心計算(日本経緯度原点基準)です。地心計算では双方とも1年2回程度の振動があり、全体では緩やかな変化もありますが、極端には変わりませんね。ところが実際に地上の私たちが見る月は想像以上に複雑な動き方をしていました。D図の通り2本のグラフには強い相関があるものの、上下変化はすごいことになってますね。これは、月の公転よりも地球の自転のほうがずっと速く、その視点移動が月速度に大きな影響を与えているからです。

皆既月食を撮影して地球の影を炙り出そうとするとき、恒星時追尾の架台に載せたカメラでインターバル撮影すれば勝手に月が移動するから、何もしなくても比較明で地球影画像になるだろう…といった考え方が間違いなことを、2022年12月14日の記事に書きました。このとき取り上げた「見かけ上の月の複雑な運動」が、まさに下D図を乱している原因と思われます。これには計算した私自身が驚かされました。多くの参考本や関連雑誌、サイトなどには地心計算の結果しか書いてないことがほとんどですが、宇宙はそんなに単純じゃないよ、ってことですね。(※記事末の囲みメモにもご注意を。)

まぁそんな難しいこと考えずぼーっと楽しむのも良し、複雑なカガクに切り込むのも良し、がっつりと掩蔽観測するのもいい。色々な楽しみ方を体験してゆきたいものです。婚期…じゃなかった、今期を逃すと次は2043年ごろまでお預けになるでしょう。そんなに待てない方は向こう3年くらい集中して楽しんでくださいませ。

左は17日0:00JST・日本経緯度原点における月とすばるの様子。驚くほど月がどっぷり星団に浸かってますね。何度もこの掩蔽を見てきましたが、こんな見事な陣形(?)は初めてかも。

多くの資料ではプレアデス星団の代表点がアルキオネのすぐ側に設定されていますが、今回は代表点と月中心との最小離角が0.255°でした。月半径と同等の量です。アルキオネの接食掩蔽ラインが国内を通過したことを知っていれば、計算するまでもなく最小離角が月の半径程度なんだなと分かるでしょう。

今後の楽しい観察のためにも、いくつか要点を絞って資料を残しておきます。まずは期間と離角の推移。ご存知の通りプレアデス星団やプレセペ星団、あるいはアルデバランやアンタレス、スピカ等の掩蔽は約18.6年のイベント周期があります。(※18.6年ごとに1回しか起きないのではなく、一定の期間内に何度も起きやすくなる。他の恒星食や星団食も同様。)18.6年ごとに月軌道がすばるに近づき、それ以外は離れてしまうと言うことです。月そのものは一朔望月で空を巡りますから、毎月おうし座を通ることは間違いありません。でも、その度にすばるを隠したり、掠めたりする訳ではありません。

下A図は2000年から一世紀分、すばると月とが一番近いときをピックアップして離角を計算したもの。赤線に近いほどすばる代表点近くを通ります。確かに19年くらいの波で赤線に接近したり遠くなってますね。掩蔽が起こらない時はあまり意識しませんが、遠い時は10°近く南に離れてしまうのもびっくり。遠い時期はすばるの真南を月が通過する時、ヒアデス星団よりも赤緯が低くなってしまうんです。

下B図は今期の様子を詳しく見るため、A図の中で2024年から2028年まで抜き出して拡大したもの。全ての接近が日本から見える訳ではなく、見えるチャンスは赤丸のタイミングだけです。二回前の2024年12月14日の観察はこの記事に記載、また一回前の2025年3月5日は天気が悪くて見えませんでした。グラフ外ですが2023年のクリスマスイブにも大接近しています。

冒頭Stellarium画像で、赤いレチクルの内側は直径が1°、外側は2°。プレアデス星団の主要な星はほぼ1°円に収まり、周囲の暗い星を入れたら2°程度の広がりがある散開星団です。いっぽう月の平均視直径は約0.52°なので、どう足掻いても全ての星を隠せません。例えば今回の天リフさんの配信を引用して23:30から15分おきの画像をキャプチャして合成すると、右画像のような月の動きが浮かび上がりました。タイゲタやメローペはギリギリ隠されないルートだったことが分かりますね。

アルキオネ近くの星団代表点に対して北側を通過するか、南側か、あるいは真ん中のルートかによって隠れる星や隠れない星がふるい分けられ、毎回異なる掩蔽状況を楽しめるのがプレアデス掩蔽の醍醐味と言っていいでしょう。主要な星はみんな3-5等台と明るく、ネームド以外にも6-8等の星がたくさんありますから、高倍率でも複数の星の見え隠れを味わえます。現象の度に月齢も違いますから、それも面白いところ。来年2026年3月23日宵、西空高くに月齢4.4の月が輝き出すとすぐ側にすばるが見えるはずです。この時は北側に離れ過ぎて掩蔽は起こらないけれど、薄暮の中で大接近した光景はみなさんの心を鷲掴みにするでしょう。

天リフさんのライブで「月の動きが速い」「速度を感じられる」と言うコメントがありました。普段から月面や掩蔽を観察していれば月の移動速度が体に染みついてきます。では実際にどれくらいの速さなのでしょうか。計算してみました。ひとくちに速さと言っても色々ありますが、ここでは二種類×二種類のものを比べてみましょう。すなわち「恒星に対して天球を移動する見かけの速さ」と「実際の宇宙空間を月が公転する速さ」。そして、それを「地球中心を基準に測る(地心計算)」か、または「地上の人間が測る(測心計算)」かという違いです。

記事下C・D図をご覧ください。C図は地心計算による二種類の速度、D図は測心計算(日本経緯度原点基準)です。地心計算では双方とも1年2回程度の振動があり、全体では緩やかな変化もありますが、極端には変わりませんね。ところが実際に地上の私たちが見る月は想像以上に複雑な動き方をしていました。D図の通り2本のグラフには強い相関があるものの、上下変化はすごいことになってますね。これは、月の公転よりも地球の自転のほうがずっと速く、その視点移動が月速度に大きな影響を与えているからです。

皆既月食を撮影して地球の影を炙り出そうとするとき、恒星時追尾の架台に載せたカメラでインターバル撮影すれば勝手に月が移動するから、何もしなくても比較明で地球影画像になるだろう…といった考え方が間違いなことを、2022年12月14日の記事に書きました。このとき取り上げた「見かけ上の月の複雑な運動」が、まさに下D図を乱している原因と思われます。これには計算した私自身が驚かされました。多くの参考本や関連雑誌、サイトなどには地心計算の結果しか書いてないことがほとんどですが、宇宙はそんなに単純じゃないよ、ってことですね。(※記事末の囲みメモにもご注意を。)

まぁそんな難しいこと考えずぼーっと楽しむのも良し、複雑なカガクに切り込むのも良し、がっつりと掩蔽観測するのもいい。色々な楽しみ方を体験してゆきたいものです。婚期…じゃなかった、今期を逃すと次は2043年ごろまでお預けになるでしょう。そんなに待てない方は向こう3年くらい集中して楽しんでくださいませ。

【切り抜きにご用心】

上のC・D図は「月がすばるに一番接近する瞬時」のみ拾い出して繋げたものです。実際はひとつの接近から次の接近まで約一朔望月経っている訳で、その間にも移動速度は変化しています。C・D図だけ見ると「なんだ、今回の掩蔽は月が遅いじゃないか」と誤解されそうなのですが、それは他の掩蔽時と比べた話であり、平均的な月の動きと比較したら今回はかなり速かったのです。

8月全体の速度を図化すると左のようになります。今回は8月15日3:06ごろ近地点を通過したばかりで、17日0時ごろはまだ移動に勢いがついている状態です。測心計算では自分が24時間周期で回っている速度が加減されますから、結構大きく上下しますね。こうした日々の変化から接近瞬時だけ切り抜いて繋げるとC・D図のように複雑になったよ、ということなのです。

毎日9時の気温測定だけで年間変動を分かった気になったり、一県一病院の患者数分布だけで病気の流行を推し量るような『危うい見方』をしているかも知れない、と言うことを気にしていただければと思います。ネットの『恣意的な切り抜き記事』みたいに誤解しやすいポイントなので、書いておきました。

上のC・D図は「月がすばるに一番接近する瞬時」のみ拾い出して繋げたものです。実際はひとつの接近から次の接近まで約一朔望月経っている訳で、その間にも移動速度は変化しています。C・D図だけ見ると「なんだ、今回の掩蔽は月が遅いじゃないか」と誤解されそうなのですが、それは他の掩蔽時と比べた話であり、平均的な月の動きと比較したら今回はかなり速かったのです。

8月全体の速度を図化すると左のようになります。今回は8月15日3:06ごろ近地点を通過したばかりで、17日0時ごろはまだ移動に勢いがついている状態です。測心計算では自分が24時間周期で回っている速度が加減されますから、結構大きく上下しますね。こうした日々の変化から接近瞬時だけ切り抜いて繋げるとC・D図のように複雑になったよ、ということなのです。

毎日9時の気温測定だけで年間変動を分かった気になったり、一県一病院の患者数分布だけで病気の流行を推し量るような『危うい見方』をしているかも知れない、と言うことを気にしていただければと思います。ネットの『恣意的な切り抜き記事』みたいに誤解しやすいポイントなので、書いておきました。

月食直前の満月とビーナスベルトも楽しもう ― 2025/08/10

昨夜は満月でしたが、当地は雲が多く、ほとんど見えませんでした。約一ヶ月後の満月瞬時は9月8日3:08:53ごろで、この前後に「皆既月食」を見ることができるでしょう。更に一ヶ月後は「中秋の名月」と続きます。

月食を起こす月が昇るのは前日9月7日ですから、くれぐれも日付を間違えないようにしましょう。このとき2024年9月18日記事内の表に書いた通り、地球影とビーナスベルトに包まれて昇る美麗な月を拝むことができます。夕暮れと月の出が極めて理想的なタイミング。月食と共にこちらもぜひ楽しんでください。

右図は2025年2月13日記事にも掲載した地球影と満月期の位置関係。この関係によって満月の明るさ・ビーナスベルト&地球影の色彩やコントラスト・前景とのタイミングの善し悪しなどが決まります。(もちろん雲行きや大気の透明度など、不確定要素も絡みます。)

今回は国内の多くの地域で月の出から7時間以上経ったころ本影による部分食が始まるので、月の出ごろの地球本影+半影は月よりも東に離れており、月に続いて地平から昇ってきます。いっぽう、月出前に先行して本影が昇ってしまう昨宵のようなケースでは、ビーナスベルトがすっかり終わったころに月が見えてきますから、一緒に見えることはありません。月が本影の北側にあるか南側なのかでもタイミングは変わります。ベストのときってなかなか起きないんですよ。

下A〜E図は9月7日・日本経緯度原点における月や影の出のタイミングと空の色あいがどんな具合なのか、Stellariumの大気シミュレーションで描いたもの。四角マス目は1°四方です。地平に沿って低空が暗くなっているところが地球影。地球影を宇宙空間にずっと延ばした先に本影と半影の境界があります。つまり本影や半影の高度によってビーナスベルトの位置が決まる訳です。必ずしもこの通りの色や明るさになる訳ではありませんが、狙い時を絞ることができるでしょう。月は時間とともに東向き(地球本影のほう)に移動しますから、「さぁ、これから地球本影に入って月食を起こすぞ」という位置関係になってることが実感しやすいですね。

低空の出来事ではあるけれど、東が開けたところなら小型双眼鏡やスマホのカメラでも十分楽しめます。この宵空の移ろいから月食後の夜明けの色彩に至るまでが一連の月食イベントだと、個人的に思っています。ただ、宵から翌朝まで集中して空を見ると体力を相当削られますからほどほどに。

【追記】

8月10日1時前にチラッと見えた満月。ごく淡い内暈を伴っていましたが、この画像で分かるかどうか微妙…。

月食を起こす月が昇るのは前日9月7日ですから、くれぐれも日付を間違えないようにしましょう。このとき2024年9月18日記事内の表に書いた通り、地球影とビーナスベルトに包まれて昇る美麗な月を拝むことができます。夕暮れと月の出が極めて理想的なタイミング。月食と共にこちらもぜひ楽しんでください。

右図は2025年2月13日記事にも掲載した地球影と満月期の位置関係。この関係によって満月の明るさ・ビーナスベルト&地球影の色彩やコントラスト・前景とのタイミングの善し悪しなどが決まります。(もちろん雲行きや大気の透明度など、不確定要素も絡みます。)

今回は国内の多くの地域で月の出から7時間以上経ったころ本影による部分食が始まるので、月の出ごろの地球本影+半影は月よりも東に離れており、月に続いて地平から昇ってきます。いっぽう、月出前に先行して本影が昇ってしまう昨宵のようなケースでは、ビーナスベルトがすっかり終わったころに月が見えてきますから、一緒に見えることはありません。月が本影の北側にあるか南側なのかでもタイミングは変わります。ベストのときってなかなか起きないんですよ。

下A〜E図は9月7日・日本経緯度原点における月や影の出のタイミングと空の色あいがどんな具合なのか、Stellariumの大気シミュレーションで描いたもの。四角マス目は1°四方です。地平に沿って低空が暗くなっているところが地球影。地球影を宇宙空間にずっと延ばした先に本影と半影の境界があります。つまり本影や半影の高度によってビーナスベルトの位置が決まる訳です。必ずしもこの通りの色や明るさになる訳ではありませんが、狙い時を絞ることができるでしょう。月は時間とともに東向き(地球本影のほう)に移動しますから、「さぁ、これから地球本影に入って月食を起こすぞ」という位置関係になってることが実感しやすいですね。

低空の出来事ではあるけれど、東が開けたところなら小型双眼鏡やスマホのカメラでも十分楽しめます。この宵空の移ろいから月食後の夜明けの色彩に至るまでが一連の月食イベントだと、個人的に思っています。ただ、宵から翌朝まで集中して空を見ると体力を相当削られますからほどほどに。

【追記】

8月10日1時前にチラッと見えた満月。ごく淡い内暈を伴っていましたが、この画像で分かるかどうか微妙…。

群馬の小嶋さんが突発天体発見&今朝の土星 ― 2025/07/27

7月25日21:30少し前、群馬県の小嶋正さんがへびつかい座に13.8等の突発天体を発見したとのこと。昨夕は薄雲が流れっぱなしで風もやや強かったのですが、雲間から撮れるかも知れないと望遠鏡を向けてみました。

発見位置には若干青みを帯びた白っぽい星がありました。モニターでも余裕で見える明るさです。矮新星…かな?

(補記)

大きな初期スーパーハンプ振幅を伴う可能性があるWZ Sge型の矮新星かも知れないのこと(via:vsnet-alert 28092)。

その後少し仮眠したのですが、未明になっても雲はとれません。せっかくなので土星を撮影。途中で何度も減光し、また風に煽られて飛び跳ねました。36分デローテーションをどうにかまとめてみました。シャープさが少し落ちてますね。

環の左下はタイタン。土星の向こう側を東(左)へ移動してるのですが、赤道面からずいぶん外れてるように見えますね。軌道傾斜は0.3°程度だからほぼ赤道面を回ってるのですが、軌道半径が大きいため、地球から見た環の傾斜が少しでも大きくなると環の面から外れてしまったように錯覚するのです。

衛星の軌道を描くと分かり易いでしょう(右図/Stellariumによる)。環の消失が起こった3月24日に一番近く、今朝のようにタイタンが土星の向こう側にいる日時と比較してみました。

環の消失の頃は他の衛星とともに環の軌道がまるで環そのもののように東西に伸びて分布し、南北方向が潰れています。従ってタイタンも環に乗ったような位置にいます。ところが今朝の環の面は-3.48°傾いていました(惑心換算)。一見して小さい値ですが、土星から遠いところを回るタイタンの軌道は地球から見てかなり大きな楕円(A環外周の約9倍相当)になります。このため南北方向にも離れてしまうのです。

今後11月24日頃まで再び環の傾斜が無くなってゆくため、タイタンもまた環に近くなります。11月14・15日、または11月30日・12月1日はタイタンが土星の向こう側、環のすぐ下を通ってゆきます。ぜひ確認してみてください。

発見位置には若干青みを帯びた白っぽい星がありました。モニターでも余裕で見える明るさです。矮新星…かな?

(補記)

大きな初期スーパーハンプ振幅を伴う可能性があるWZ Sge型の矮新星かも知れないのこと(via:vsnet-alert 28092)。

その後少し仮眠したのですが、未明になっても雲はとれません。せっかくなので土星を撮影。途中で何度も減光し、また風に煽られて飛び跳ねました。36分デローテーションをどうにかまとめてみました。シャープさが少し落ちてますね。

環の左下はタイタン。土星の向こう側を東(左)へ移動してるのですが、赤道面からずいぶん外れてるように見えますね。軌道傾斜は0.3°程度だからほぼ赤道面を回ってるのですが、軌道半径が大きいため、地球から見た環の傾斜が少しでも大きくなると環の面から外れてしまったように錯覚するのです。

衛星の軌道を描くと分かり易いでしょう(右図/Stellariumによる)。環の消失が起こった3月24日に一番近く、今朝のようにタイタンが土星の向こう側にいる日時と比較してみました。

環の消失の頃は他の衛星とともに環の軌道がまるで環そのもののように東西に伸びて分布し、南北方向が潰れています。従ってタイタンも環に乗ったような位置にいます。ところが今朝の環の面は-3.48°傾いていました(惑心換算)。一見して小さい値ですが、土星から遠いところを回るタイタンの軌道は地球から見てかなり大きな楕円(A環外周の約9倍相当)になります。このため南北方向にも離れてしまうのです。

今後11月24日頃まで再び環の傾斜が無くなってゆくため、タイタンもまた環に近くなります。11月14・15日、または11月30日・12月1日はタイタンが土星の向こう側、環のすぐ下を通ってゆきます。ぜひ確認してみてください。