元日の月と板垣さん発見の超新星を観察 ― 2023/01/02

昨夕は若干風が残ったものの、星月を見るのに差し支えない程度。山形県の板垣公一さんが2022年大晦日に発見した超新星と、月面を観察撮影しました。

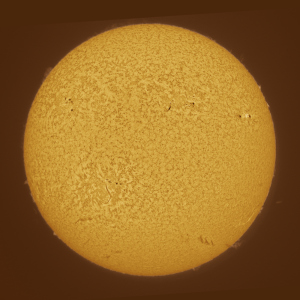

まずは月から。左は21:20過ぎの撮影で、太陽黄経差は約119.37°、撮影高度は約55.88°、月齢9.09。ひと晩前より若干シーイングが良かったものの、冬期の若干は無いに等しい…。それでも欠け際などの地形巡りは十分楽しめました。コペルニクス・クレーターが朝を迎えつつありましたが、月面N地形はまだ夜明け前。月面I地形のみ確認できました。前夜に見えたヒラヤマ・クレーターもぎりぎり見えていました。

ナイスタイミングだったのはロンゴモンタヌスのRay現象が見えたこと。片手ほどの回数しか見たことなかったので、ラッキーでした。下A画像は左画像の原画切り抜きで、Ray現象が見やすいよう明度を調整してあります。(※実際はとても暗い現象なので、電子観望向きです。)

下B図に今年の太陽と月の地心視赤緯グラフを掲載しました。満月に関する状態の日付を書いておくと、年間最南の満月は7月3日、年間最北の満月は12月27日、年間最遠(最小)の満月は2月6日、年間最近(最大)の満月は8月31日です。晴れたらぜひご覧ください。

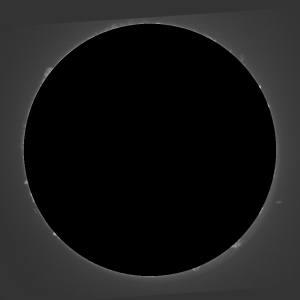

月に先立ち、薄暮終了ごろから板垣さんの発見したSN2022aeduを撮影。この超新星は暮れも押し迫る31日18時JST過ぎに発見されたもので、場所はペガスス座・秋の四辺形内にあるNGC7769、発見等級は16.9等でした。

連絡をいただいたときはまだAT2022aeduでしたが、その後すぐ京都大学のせいめいによって分光されています(タイプは不明?)。急に暗くなったり明るくなったりはしていないようですね。

カラーで撮影したのですが、使用カメラの不調なのかまたしてもフラットがメチャクチャになったため、白黒化した上で銀河周囲のみ大幅トリミングしてあります。(それでも画像内にセンサーゴミによるフラットエラーが出ています。酷い画質でごめんなさい。)時間を作って再撮影しようと思います。

日付が2日に変わったころから低空に少し雲が出始めました。最初は気にも留めなかったけれどだんだん上空へ。明け方にパンスターズ彗星(C/2022 A2)とZTF彗星(C/2022 E3)を撮影するころには少し写野を横切るようになりました。機材を変え、十分気温に慣らし、ピントをしっかり合わせたつもりでしたが、下画像は星像が甘いですね。数十コマのコンポジットでピントが合ってる(様に見える)コマもあるので、シーイング悪化の影響かも知れません。星の像はほんとうにデリケートです。

まずは月から。左は21:20過ぎの撮影で、太陽黄経差は約119.37°、撮影高度は約55.88°、月齢9.09。ひと晩前より若干シーイングが良かったものの、冬期の若干は無いに等しい…。それでも欠け際などの地形巡りは十分楽しめました。コペルニクス・クレーターが朝を迎えつつありましたが、月面N地形はまだ夜明け前。月面I地形のみ確認できました。前夜に見えたヒラヤマ・クレーターもぎりぎり見えていました。

ナイスタイミングだったのはロンゴモンタヌスのRay現象が見えたこと。片手ほどの回数しか見たことなかったので、ラッキーでした。下A画像は左画像の原画切り抜きで、Ray現象が見やすいよう明度を調整してあります。(※実際はとても暗い現象なので、電子観望向きです。)

下B図に今年の太陽と月の地心視赤緯グラフを掲載しました。満月に関する状態の日付を書いておくと、年間最南の満月は7月3日、年間最北の満月は12月27日、年間最遠(最小)の満月は2月6日、年間最近(最大)の満月は8月31日です。晴れたらぜひご覧ください。

月に先立ち、薄暮終了ごろから板垣さんの発見したSN2022aeduを撮影。この超新星は暮れも押し迫る31日18時JST過ぎに発見されたもので、場所はペガスス座・秋の四辺形内にあるNGC7769、発見等級は16.9等でした。

連絡をいただいたときはまだAT2022aeduでしたが、その後すぐ京都大学のせいめいによって分光されています(タイプは不明?)。急に暗くなったり明るくなったりはしていないようですね。

カラーで撮影したのですが、使用カメラの不調なのかまたしてもフラットがメチャクチャになったため、白黒化した上で銀河周囲のみ大幅トリミングしてあります。(それでも画像内にセンサーゴミによるフラットエラーが出ています。酷い画質でごめんなさい。)時間を作って再撮影しようと思います。

日付が2日に変わったころから低空に少し雲が出始めました。最初は気にも留めなかったけれどだんだん上空へ。明け方にパンスターズ彗星(C/2022 A2)とZTF彗星(C/2022 E3)を撮影するころには少し写野を横切るようになりました。機材を変え、十分気温に慣らし、ピントをしっかり合わせたつもりでしたが、下画像は星像が甘いですね。数十コマのコンポジットでピントが合ってる(様に見える)コマもあるので、シーイング悪化の影響かも知れません。星の像はほんとうにデリケートです。