中秋の“名満月”8時間前の月 ― 2021/09/21

本日夜(21日宵から22日明け方)は中秋の名月。ただ、太平洋側など一部地域で雲が多かったり降雨の予報もあります。当地・茨城県もちょっと微妙なお天気。そこで、昨夜から今朝の月を名月イブとして楽しむことにしました。

もともと今月の満月瞬時は21日8:55ごろ。つまり満月は朝のうちに過ぎてしまうわけですから、より真ん丸に近い前夜に楽しんでも何ら不満はありません。左は21日0:30前の撮影で、太陽黄経差は約175.72°、撮影高度は約44.6°、月齢は13.60。満月まで残り8時間あまりですから、いい感じに丸いですね。なお先月8月の満月が二至二分によるブルームーンでしたので、今回は夏至から秋分の間に起こる四度目の満月となります。ひと季節四度目の満月は2019年6月17日の満月以来です。

一晩前の月同様に秤動量が大きく、月の北側をすり抜けつつある影が北極域のクレーターを目立たせています。フンボルト海の更に遠方の山岳地が目立っているのに驚かされました。Comptonクレーター壁あたりまで見えたのは初めてかも知れません。月面Aの出現タイミングは前日昼に終わっているため、もうA地形周囲は明るいです。それでもAの形がわかるでしょう。

近年は満月のたびに何らかの形容が施されたニュースが多くなりました。ブルームーン、スーパームーンなどもそうだし、「今世紀最大」とか「実に〇〇年ぶり」とか…諸々。今回の名月では「8年ぶりに名月が満月になった」といったキャッチコピーが目立ちました。特徴に注目することは良いことですが、深く突っ込まないで語呂や受けの良さを狙っただけと思われるコピペ記事も多数見受けられ、少し悲しくも感じます。何らかの飾りをつけないと月に目を向けない、美しさにも気付けないのかという思いも。名月だから美しいのではなく、美しいから名月なんです。人の数だけ美しさがあって良いんです。

「8年ぶりに名月が満月になった」という文言を逆説的に考えると、「ここ8年で月や名月に親しむようになった方々は『名月は満月じゃない』と思ってる」ことになるでしょうか。もっと長く月を見てきた方々は「名月が必ずしも満月にならないことを常識として知ってる」かも知れません。じゃあ、どれくらいの頻度なのでしょう?

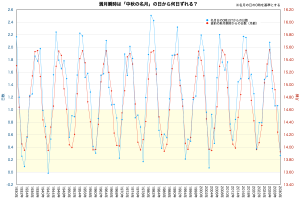

中秋の名月は旧暦(太陰太陽暦)8月15日なので、この日を新暦に換算したとき0:00から23:59までに満月瞬時になれば「名月の日=満月の日」となるでしょう。そこで、旧暦8月15日の0:00JSTから満月瞬時まで何日の差があるか、1930年から2030年までの101年間で計算してみました。時刻も秒に至るまで少数化して織り込んであります。結果は右図の青グラフの通り。青ドットが0以上、1未満(図中の淡黄色範囲)であれば名月と満月の日は一致するんです。例えば2021年は0.37132日=当日0時から8時間55分後に満月(前述の通り)ということ。

日数は概ね9年ほどの周期で0から2以上を行き来してることがわかりますね。一致する日は意外に多く、グラフ範囲では37回ありました。平均して3回に1回以上ですから「珍しい」というほどではありません。日数が2以上の年、例えば2016年・2017年は2日遅れの満月日でした。稀さで言ったらこういう年からネタを拾ったほうが良いわけです。

新月日を1日とする旧暦の仕組みからすると「満月瞬時は旧暦8月15日より前に来ない」と思いがちです。(私も勘違いしてました。)ですがグラフを見ると1942年は旧暦8月15日の前日が満月です。これは新月瞬時から満月瞬時までの日数…つまり月齢(右図赤グラフ)が減少する時期だったことに加え、新月瞬時が一日の始まりである0:00に極めて近かった偶然が為せる技。新月がもう30分ほど遅かったらマイナスにならなかったでしょう。こちらのほうがよほど珍しいと言えます。尤も、戦争で月見どころじゃなかったでしょうけれど…。「約9年の周期」は何が理由なのか宿題にしておきますから考えてみてください。(※あくまで現代の旧暦計算法を過去未来に適用した話なので、実際の名月の日がどう決められたかという歴史要素は考慮しません。)

はてさて、今夜の名月は拝めるでしょうか?楽しみ、楽しみ。

もともと今月の満月瞬時は21日8:55ごろ。つまり満月は朝のうちに過ぎてしまうわけですから、より真ん丸に近い前夜に楽しんでも何ら不満はありません。左は21日0:30前の撮影で、太陽黄経差は約175.72°、撮影高度は約44.6°、月齢は13.60。満月まで残り8時間あまりですから、いい感じに丸いですね。なお先月8月の満月が二至二分によるブルームーンでしたので、今回は夏至から秋分の間に起こる四度目の満月となります。ひと季節四度目の満月は2019年6月17日の満月以来です。

一晩前の月同様に秤動量が大きく、月の北側をすり抜けつつある影が北極域のクレーターを目立たせています。フンボルト海の更に遠方の山岳地が目立っているのに驚かされました。Comptonクレーター壁あたりまで見えたのは初めてかも知れません。月面Aの出現タイミングは前日昼に終わっているため、もうA地形周囲は明るいです。それでもAの形がわかるでしょう。

近年は満月のたびに何らかの形容が施されたニュースが多くなりました。ブルームーン、スーパームーンなどもそうだし、「今世紀最大」とか「実に〇〇年ぶり」とか…諸々。今回の名月では「8年ぶりに名月が満月になった」といったキャッチコピーが目立ちました。特徴に注目することは良いことですが、深く突っ込まないで語呂や受けの良さを狙っただけと思われるコピペ記事も多数見受けられ、少し悲しくも感じます。何らかの飾りをつけないと月に目を向けない、美しさにも気付けないのかという思いも。名月だから美しいのではなく、美しいから名月なんです。人の数だけ美しさがあって良いんです。

「8年ぶりに名月が満月になった」という文言を逆説的に考えると、「ここ8年で月や名月に親しむようになった方々は『名月は満月じゃない』と思ってる」ことになるでしょうか。もっと長く月を見てきた方々は「名月が必ずしも満月にならないことを常識として知ってる」かも知れません。じゃあ、どれくらいの頻度なのでしょう?

中秋の名月は旧暦(太陰太陽暦)8月15日なので、この日を新暦に換算したとき0:00から23:59までに満月瞬時になれば「名月の日=満月の日」となるでしょう。そこで、旧暦8月15日の0:00JSTから満月瞬時まで何日の差があるか、1930年から2030年までの101年間で計算してみました。時刻も秒に至るまで少数化して織り込んであります。結果は右図の青グラフの通り。青ドットが0以上、1未満(図中の淡黄色範囲)であれば名月と満月の日は一致するんです。例えば2021年は0.37132日=当日0時から8時間55分後に満月(前述の通り)ということ。

日数は概ね9年ほどの周期で0から2以上を行き来してることがわかりますね。一致する日は意外に多く、グラフ範囲では37回ありました。平均して3回に1回以上ですから「珍しい」というほどではありません。日数が2以上の年、例えば2016年・2017年は2日遅れの満月日でした。稀さで言ったらこういう年からネタを拾ったほうが良いわけです。

新月日を1日とする旧暦の仕組みからすると「満月瞬時は旧暦8月15日より前に来ない」と思いがちです。(私も勘違いしてました。)ですがグラフを見ると1942年は旧暦8月15日の前日が満月です。これは新月瞬時から満月瞬時までの日数…つまり月齢(右図赤グラフ)が減少する時期だったことに加え、新月瞬時が一日の始まりである0:00に極めて近かった偶然が為せる技。新月がもう30分ほど遅かったらマイナスにならなかったでしょう。こちらのほうがよほど珍しいと言えます。尤も、戦争で月見どころじゃなかったでしょうけれど…。「約9年の周期」は何が理由なのか宿題にしておきますから考えてみてください。(※あくまで現代の旧暦計算法を過去未来に適用した話なので、実際の名月の日がどう決められたかという歴史要素は考慮しません。)

はてさて、今夜の名月は拝めるでしょうか?楽しみ、楽しみ。