アマチュアが天王星の環を観測できる時代 ― 2025/08/21

少し前のことですが、8月12日天リフ作業配信にコメントしていたMira-Aoさんが「自作ドブソニアンで天王星の環を写した画像がAstro-Binに上がってた」と発言されていたのを見て驚き、早速サイトを訪れてみました。その画像はここにあります。Image of the Day常連のTom Williamsさんではないですか。24インチF4.5ドブソニアン…60cm越えです。カプセルホテルかな?。

地上から撮ったとは思えない氏の画像にどんな言葉の賛辞もチープ過ぎます。何よりも撮ってみようという発想が生まれることに驚かされました。技術も自分も進歩しているのだから、やってやれないことはない。アマチュア天文はかくあるべきと言う矜持を垣間見た気がします。

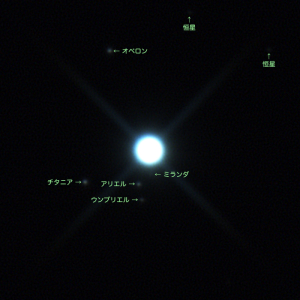

天王星や海王星の表面模様を捉えたアマチュア画像は幾つか見たことがあります。でも天王星の環は写るものなのでしょうか?少ないながら私の経験では衛星なら左の庭撮り画像のとおり容易に写るし、動きが速いので公転も記録できます。ですが露出を伸ばすとたちまち本体が膨れて近い衛星を覆い隠してしまい、環の検出など到底無理そうな気が…。一番明るい環の直径は左画像ミランダ軌道の1/3しかありません。万が一写ったとしても単なる「円形の光」だから、例えばデコンボリューションで発生する二重リムのようなアーティファクトを誤認する可能性もあります。そもそも天王星の環に関して知らなさ過ぎるため、簡単ながら分析してみましょう。

ご存知の通り天王星は自身の公転面に対して自転軸が約97.77°も傾斜しています。ほぼ横倒し。公転面自体は地球の黄道面に対して約0.77°しか傾斜していませんから、同じ平面と見なせるでしょう。つまり天王星の自転軸傾斜はそのまま地球から見た「環の傾き」に直結します。土星でよく見かける「環の傾き」グラフをそっくり利用して天王星でも描けるでしょう。ということで、記事末のA図が天王星版・環の傾きグラフです。ここで環は天王星の赤道面に沿って広がっていると仮定しています。

天王星の公転周期はおおよそ84年だから、地球から見える面は42年で北側と南側が入れ替わることが分かります。入れ替わる時は環の面を地球や太陽が横切るため、環が消失します。土星と一緒ですね。(太陽から見た消失日のみA図に書いてあります。)また環が最大に開くと傾斜が80°を越え、北極や南極から真下を見下ろしたような絵面になることも分かるでしょう。北側の最大傾斜は2030年4月。今年の傾斜も既に65°を越しています。この条件だけ考えるなら向こう10年間は環の北側が最も見やすい時期であると言って良いでしょう。

左図はこの条件を元に、4通りの時期に天王星と環が地球からどのような形/向きに見えるか、Stellariumで描かせたもの。Stellariumでは環が細い線状に描かれます。実際はある程度の幅を持って広がっているようです。右上画像は2005年にハッブル宇宙望遠鏡が撮影したもの。HSTは地球圏から撮ってますので向きなどは地上観察とほぼ変わらず、左側の白っぽくなっている辺りは北極じゃなくて南極だと分かりますね。

念のため自作プログラムで検証したところ、左図Stellariumの環の直径や明るさ、衛星位置は少しずれているようでした。一番外側に描かれている明るい環はμ環と思われますが、実際は非常に暗い環です。位置は合致するものの、Stellariumが描く中で一番明るい環として表示されるのは誤解を生みますね。本来の一番明るい環はε環で、Stellariumでは該当する位置に表示がありませんでした。(※2030年の図のみ緑色の円として後付けで描いてあります。)おおよそ天王星直径の倍だから、Tom Williamsさんの画像が本物とすればε環を写したことになるでしょう。本物かどうか確認するには長期(数十年レベル)に渡って撮影を続け、予想通り形が変化するかを確かめるのが良いと思われます。二重リムのようなアーティファクトは輝度差が大きい縁に沿って発生しますから、環の傾斜が浅くなってもアーティファクトが楕円になったりしないでしょう。ただ、長期戦となると人ひとりでは成しえないこと。天文アマチュアの世界も老人会で茶飲み話をしてるだけじゃなく、『観測やノウハウのバトン』を次世代へ受け渡すことが必要な時期を迎えています。(※そういう意味でもリザルトシェア構想は重要です。)

折りしも一昨日8月19日、JWST撮影画像から天王星の新しい衛星が発見されたとNASAニュースが報じていました。右画像はニュースからの引用です。この近赤外画像に写っている、新衛星やオフィーリアに接するような明るい環がε環です。本体の眩しさや環との輝度差の条件は地上と変わらないはず。違うとすれば大気の影響によって滲んだり分解能が低下することでしょうか。やはり空気の薄いところで観る長焦点大口径は惑星観測の正解なのか?でもなぁ、アマチュアではなかなか難しいですよね…。

さて、見かけの大きさに影響する距離の変化も気になるところ。記事下B図は天王星距離と視直径を計算したグラフです。あわせて、環の視直径(長径方向)も計算しました。(※距離は左の目盛、視直径は右の目盛で読み取ってください。)日心距離は遠日点と近日点とを緩やかに行ったり来たりします。加えて地心距離では地球公転半径ぶんが加減されるので、プラスマイナス1AUの変動があります。ただ、天王星はかなり遠いため、本体視直径は3.7秒角前後で変わらず、地球からの観察にはあまり影響しないようです。

地上からアマチュアが撮影する前提なら、環が最も明るく大きな時期を狙いたいでしょう。今世紀でε環がもっとも大きいのは2050年ごろですが、100年分計算しても高々1秒角しか変わりません。ならば一番開いた(傾斜が大きい)時を狙ったほうが写りやすいかも知れません。環の明るさは位相角や観測波長によって変化するようですので、アマチュアが地上から狙える範疇なら長期の観測テーマにもってこいです。天気の心配が不要な宇宙望遠鏡でも天王星観測に避けるテレスコープタイムは限られますが、アマチュアが協力しあえば隙間時間にどんどん撮影できますからね。

私が惑星を撮る時はピクセルあたり0.05秒角前後の合成焦点距離にしてます(シーイングは考えないとして)。これはJWSTの短波長センサー0.031arcsec/pxや長波長センサー0.063arcsec/pxとあまり変わりません。財布や場所が許せばいくらでも口径を大きくしたいけれど、そうも行かないのが趣味の世界。それこそ世界各地にリモート惑星観測所が実現するのなら、毎日でも撮影して立派なデータセットを築くことが可能ではないでしょうか。天王星の1公転を撮り切るくらい、アマチュア観測の環が後世までつながるのを願っています。

地上から撮ったとは思えない氏の画像にどんな言葉の賛辞もチープ過ぎます。何よりも撮ってみようという発想が生まれることに驚かされました。技術も自分も進歩しているのだから、やってやれないことはない。アマチュア天文はかくあるべきと言う矜持を垣間見た気がします。

天王星や海王星の表面模様を捉えたアマチュア画像は幾つか見たことがあります。でも天王星の環は写るものなのでしょうか?少ないながら私の経験では衛星なら左の庭撮り画像のとおり容易に写るし、動きが速いので公転も記録できます。ですが露出を伸ばすとたちまち本体が膨れて近い衛星を覆い隠してしまい、環の検出など到底無理そうな気が…。一番明るい環の直径は左画像ミランダ軌道の1/3しかありません。万が一写ったとしても単なる「円形の光」だから、例えばデコンボリューションで発生する二重リムのようなアーティファクトを誤認する可能性もあります。そもそも天王星の環に関して知らなさ過ぎるため、簡単ながら分析してみましょう。

ご存知の通り天王星は自身の公転面に対して自転軸が約97.77°も傾斜しています。ほぼ横倒し。公転面自体は地球の黄道面に対して約0.77°しか傾斜していませんから、同じ平面と見なせるでしょう。つまり天王星の自転軸傾斜はそのまま地球から見た「環の傾き」に直結します。土星でよく見かける「環の傾き」グラフをそっくり利用して天王星でも描けるでしょう。ということで、記事末のA図が天王星版・環の傾きグラフです。ここで環は天王星の赤道面に沿って広がっていると仮定しています。

天王星の公転周期はおおよそ84年だから、地球から見える面は42年で北側と南側が入れ替わることが分かります。入れ替わる時は環の面を地球や太陽が横切るため、環が消失します。土星と一緒ですね。(太陽から見た消失日のみA図に書いてあります。)また環が最大に開くと傾斜が80°を越え、北極や南極から真下を見下ろしたような絵面になることも分かるでしょう。北側の最大傾斜は2030年4月。今年の傾斜も既に65°を越しています。この条件だけ考えるなら向こう10年間は環の北側が最も見やすい時期であると言って良いでしょう。

左図はこの条件を元に、4通りの時期に天王星と環が地球からどのような形/向きに見えるか、Stellariumで描かせたもの。Stellariumでは環が細い線状に描かれます。実際はある程度の幅を持って広がっているようです。右上画像は2005年にハッブル宇宙望遠鏡が撮影したもの。HSTは地球圏から撮ってますので向きなどは地上観察とほぼ変わらず、左側の白っぽくなっている辺りは北極じゃなくて南極だと分かりますね。

念のため自作プログラムで検証したところ、左図Stellariumの環の直径や明るさ、衛星位置は少しずれているようでした。一番外側に描かれている明るい環はμ環と思われますが、実際は非常に暗い環です。位置は合致するものの、Stellariumが描く中で一番明るい環として表示されるのは誤解を生みますね。本来の一番明るい環はε環で、Stellariumでは該当する位置に表示がありませんでした。(※2030年の図のみ緑色の円として後付けで描いてあります。)おおよそ天王星直径の倍だから、Tom Williamsさんの画像が本物とすればε環を写したことになるでしょう。本物かどうか確認するには長期(数十年レベル)に渡って撮影を続け、予想通り形が変化するかを確かめるのが良いと思われます。二重リムのようなアーティファクトは輝度差が大きい縁に沿って発生しますから、環の傾斜が浅くなってもアーティファクトが楕円になったりしないでしょう。ただ、長期戦となると人ひとりでは成しえないこと。天文アマチュアの世界も老人会で茶飲み話をしてるだけじゃなく、『観測やノウハウのバトン』を次世代へ受け渡すことが必要な時期を迎えています。(※そういう意味でもリザルトシェア構想は重要です。)

折りしも一昨日8月19日、JWST撮影画像から天王星の新しい衛星が発見されたとNASAニュースが報じていました。右画像はニュースからの引用です。この近赤外画像に写っている、新衛星やオフィーリアに接するような明るい環がε環です。本体の眩しさや環との輝度差の条件は地上と変わらないはず。違うとすれば大気の影響によって滲んだり分解能が低下することでしょうか。やはり空気の薄いところで観る長焦点大口径は惑星観測の正解なのか?でもなぁ、アマチュアではなかなか難しいですよね…。

さて、見かけの大きさに影響する距離の変化も気になるところ。記事下B図は天王星距離と視直径を計算したグラフです。あわせて、環の視直径(長径方向)も計算しました。(※距離は左の目盛、視直径は右の目盛で読み取ってください。)日心距離は遠日点と近日点とを緩やかに行ったり来たりします。加えて地心距離では地球公転半径ぶんが加減されるので、プラスマイナス1AUの変動があります。ただ、天王星はかなり遠いため、本体視直径は3.7秒角前後で変わらず、地球からの観察にはあまり影響しないようです。

地上からアマチュアが撮影する前提なら、環が最も明るく大きな時期を狙いたいでしょう。今世紀でε環がもっとも大きいのは2050年ごろですが、100年分計算しても高々1秒角しか変わりません。ならば一番開いた(傾斜が大きい)時を狙ったほうが写りやすいかも知れません。環の明るさは位相角や観測波長によって変化するようですので、アマチュアが地上から狙える範疇なら長期の観測テーマにもってこいです。天気の心配が不要な宇宙望遠鏡でも天王星観測に避けるテレスコープタイムは限られますが、アマチュアが協力しあえば隙間時間にどんどん撮影できますからね。

私が惑星を撮る時はピクセルあたり0.05秒角前後の合成焦点距離にしてます(シーイングは考えないとして)。これはJWSTの短波長センサー0.031arcsec/pxや長波長センサー0.063arcsec/pxとあまり変わりません。財布や場所が許せばいくらでも口径を大きくしたいけれど、そうも行かないのが趣味の世界。それこそ世界各地にリモート惑星観測所が実現するのなら、毎日でも撮影して立派なデータセットを築くことが可能ではないでしょうか。天王星の1公転を撮り切るくらい、アマチュア観測の環が後世までつながるのを願っています。

2025年の台風12号が発生 ― 2025/08/21

気象庁によると、8月18日9時から台風になるかも知れないと告知され、その後「台風にならないだろう」と取り消されていた熱帯低気圧が、本日21日9時に台風12号「レンレン/LINGLING」になりました。直前の台風11号発生から13日と6時間後の発生、11号消滅から6日と18時間後の発生です。なんで取り消したん?

左画像は発生時刻の気象衛星ひまわり画像(画像元:RAMMB/画像処理・地図等は筆者)。赤点線円は台風中心の直径1000km円。ナチュラルカラー処理のため、薄水色の雲は活発に上昇した氷粒状態、白やグレイの雲は低層の水粒状態を表します。

既に南西諸島を通り抜けて北上し、九州に上陸しようとしています。先日豪雨被害があった地域ですから心配です。どうかこれ以上の被害が出ませんように。