シリウス伴星の動きを観てみよう ― 2025/01/25

23日夜に惑星観察を終えた後、ちょうど南中していたシリウスが目に留まったので撮影してみました。シーイングは3/10程度、でも伴星はしっかり見えていました。結構頻繁に眼視では観ていたけれど、きちんと撮影したのは2023年10月以来。2024年が抜けてしまったなーと思いつつも、そろそろ移動しているのが分かるかも知れないと過去撮影を引っ張り出してみました。

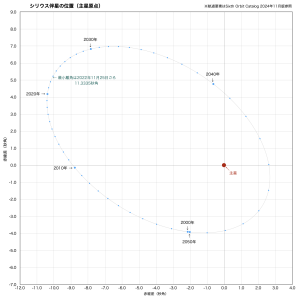

ご存知の通りシリウスBは楕円軌道を描いており、地球から見て主星から最も離れた点は2022年の終盤に通過し終えています。宇宙のどこから見るかによって見かけ上の離角は変化しますので「主星との離角が遠い」=「楕円軌道の遠点」とは限りませんが、地球から見たシリウスB軌道面がかなりそそり立っていることから、見た感じの近点・遠点がおおむね離角に反映されています(右下図参照)。実物の軌道は離心率が0.6弱なので、正面から見ればこの図より正円寄りですね。なお伴星の遠点通過は2019年7月頃でした。

何年か前に「シリウスBチャレンジ」と言うキャンペーンが展開されていたけれど2024年4月に終わってしまいました。こういうイベントは「見頃のときしか見ない」「見えたらお終い」という傾向があって、とても残念です。微小ながらも変化を追えるものは、それを確かめることこそ一番面白いところではないでしょうか。特にシリウスBは公転周期が50年余りとハレー彗星公転より短いですから、うまく長生きすれば一周ぶん観察できてしまうんですよ。せめてあと5年はキャンペーン続けてほしかった…。

ともあれ、過去画像から四つの日を選んでGIF動画にしてみました(下に掲載/上方向が天の北方向)。アハ体験みたいですが、4年ほどの間に伴星が僅かずつ移動していることが分かりますね。元画像は撮影パラメータやセンサーピッチの変更、シーイングなどの影響で主星の膨らみ具合が変わり、統一感のない画質群でした。でも主砲は全て同じのため、副鏡スパイダーを頼りに伴星の方向角基準を統一することができます。これは副鏡支持具がない屈折系やシュミカセ系では得られない最大のメリット。動画にする前に各画像のスパイダー交点を一致させ、画像倍率もできるだけ統一しています。そう言えば以前に天王星の衛星の公転を撮影したときも同じ方法でした。

現在は見かけの移動が最も遅い時期で、伴星の方向角変化は一年あたりマイナス1.85°程度(※マイナス値は時計回り)。でも5年も観察したら10°近く回るので、画像上ではっきりズレているでしょう。2030年には一年あたりマイナス2.12°まで速度が上がってますから、移動は今より見やすくなりますね。ぜひ統一した機器で観察してみてください。なおスパイダーの方向によっては重なってしまう時期もあるでしょう。私の望遠鏡も5年後あたりは厳しい。副鏡支持具はデメリットも合わせ持ってる訳ですね。これからやってみようと言う方、機材選びは慎重に。(※スパイダーが出ない光学系でも、鏡筒に印を付け、そこに糸を張ってあげることで方向角基準になるスパイダーを発生させることができます。糸は一本でも十分で、十字に張る必要はありません。ただし毎回正確な位置に!)

ご存知の通りシリウスBは楕円軌道を描いており、地球から見て主星から最も離れた点は2022年の終盤に通過し終えています。宇宙のどこから見るかによって見かけ上の離角は変化しますので「主星との離角が遠い」=「楕円軌道の遠点」とは限りませんが、地球から見たシリウスB軌道面がかなりそそり立っていることから、見た感じの近点・遠点がおおむね離角に反映されています(右下図参照)。実物の軌道は離心率が0.6弱なので、正面から見ればこの図より正円寄りですね。なお伴星の遠点通過は2019年7月頃でした。

何年か前に「シリウスBチャレンジ」と言うキャンペーンが展開されていたけれど2024年4月に終わってしまいました。こういうイベントは「見頃のときしか見ない」「見えたらお終い」という傾向があって、とても残念です。微小ながらも変化を追えるものは、それを確かめることこそ一番面白いところではないでしょうか。特にシリウスBは公転周期が50年余りとハレー彗星公転より短いですから、うまく長生きすれば一周ぶん観察できてしまうんですよ。せめてあと5年はキャンペーン続けてほしかった…。

ともあれ、過去画像から四つの日を選んでGIF動画にしてみました(下に掲載/上方向が天の北方向)。アハ体験みたいですが、4年ほどの間に伴星が僅かずつ移動していることが分かりますね。元画像は撮影パラメータやセンサーピッチの変更、シーイングなどの影響で主星の膨らみ具合が変わり、統一感のない画質群でした。でも主砲は全て同じのため、副鏡スパイダーを頼りに伴星の方向角基準を統一することができます。これは副鏡支持具がない屈折系やシュミカセ系では得られない最大のメリット。動画にする前に各画像のスパイダー交点を一致させ、画像倍率もできるだけ統一しています。そう言えば以前に天王星の衛星の公転を撮影したときも同じ方法でした。

現在は見かけの移動が最も遅い時期で、伴星の方向角変化は一年あたりマイナス1.85°程度(※マイナス値は時計回り)。でも5年も観察したら10°近く回るので、画像上ではっきりズレているでしょう。2030年には一年あたりマイナス2.12°まで速度が上がってますから、移動は今より見やすくなりますね。ぜひ統一した機器で観察してみてください。なおスパイダーの方向によっては重なってしまう時期もあるでしょう。私の望遠鏡も5年後あたりは厳しい。副鏡支持具はデメリットも合わせ持ってる訳ですね。これからやってみようと言う方、機材選びは慎重に。(※スパイダーが出ない光学系でも、鏡筒に印を付け、そこに糸を張ってあげることで方向角基準になるスパイダーを発生させることができます。糸は一本でも十分で、十字に張る必要はありません。ただし毎回正確な位置に!)