三重の中村祐二さんが突発天体発見 ― 2024/12/03

今日の太陽 ― 2024/12/03

今日の太陽 ― 2024/12/04

土星の接食掩蔽ラインはどこ? ― 2024/12/05

本記事は大量のデータを内包しているため、回線が細かったりPC処理能力が弱いと表示がもっさりします。ご注意ください。

まもなく土星の掩蔽(土星食)ですが、ふと「どこが接食ラインなのだろう」と思いました。これだけ情報が溢れているのに、デジタルマップとして提示している情報源が見当たりません。画像としての地図が数件見つかる程度です。何と言うことでしょう…。早速計算し、作ってみました。記事末に掲載しますので、活用できる方は自由にお使いください。GoogleMapではありませんが、似たようなインターフェースなので操作は簡単でしょう。右上アイコンで地図種別が変えられます。

この掩蔽は全国どこでも見える訳ではなく、日本海側で見えないところがあります。恒星の掩蔽なら対象が点像のため、見えるところと見えないところが地図上のひとつの曲線で明確に分けられます。いわゆる「接食限界線」です。「接触」ではなく「接食(グレージング)」ですのでお間違えなく。月の北側をかすめる場合は限界線の南で掩蔽になるため「北限界線」と呼ばれ、南側をかすめるときは逆に「南限界線」になります。

実際の月面は平坦ではないため、限界線の計算は「平均月縁」に対して行うことになります。平均月縁に対して凸凹がある場合、恒星は「一瞬パッと隠れる→パッと現れる」という単純な現象ではなく、数分間にわたって明滅を繰り返します。地球にいながら月面の凸凹を感じ取れますから、まさにこれが接食掩蔽の醍醐味ですね。重星などの場合は段階的に光度の減少・増加が観測できることもあり、面白味が増します。

惑星掩蔽の場合は対象が大きさを持っていますから、パッと隠れたりしません。特に土星は環もありますから、「環の先端だけ隠れる」とか「本体が隠れてるのに環が見える」といった様々なケースが起こるでしょう。そう思って冒頭に述べた通り接食地図を探した訳ですが見つかりません。なので自力で描いたと言うお話しに戻るわけです。

今回はOccultというアプリに自作プログラムを加味して各種データを算出しました。掩蔽やグレージングの精密予報に役立つこのソフトは無料なのにとても優秀です。ただ独特の癖があるので、手足のように使えるまでには修行期間が必要かも知れません。

下の地図には2本のラインが描いてあります。ひとつは土星本体が平均月縁に内側から接するように見えるライン(inner)、もうひとつは外側から接するライン(outer)。ラインをクリックすればどちらかが分かります。innerのすぐ南では土星本体が完全に隠れ、環だけが見えます。outerとinnerの中間では土星本体の一部が隠れます。outerのすぐ北では土星本体が隠れず、環の一部が隠れます。outerからだいぶ離れると土星も環も月に隠されません。

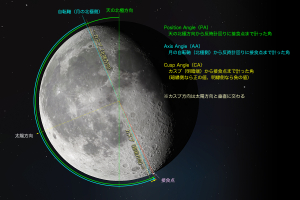

拡大するとライン上に等間隔でドーナツアイコンが並んで見えますね。アイコンをクリックするとその地点での詳しいデータがポップアップされます。(赤いドーナツは切りの良い経度のところです。)接食掩蔽は右上図のように様々な角度が定義されていますが、小難しい情報は分からなくて構いません。時刻と場所さえ分かれば該当現象が起こるのですから、よほどみっちり観測する人以外は不要でしょう。ただしこのデータはその地点の標高をゼロとして計算してますから、実際は高度に応じて微小な補正が必要です。(補正に使うのがTanZの数値。)まぁこれも恒星のグレージングほどシビアではないので、気にしなくて大丈夫と思います。

それから、この限界線から見た月縁がどうなってるかを示したのが左図。月縁プロファイルなどと言います。左図は東経135°上の限界点で描いてありますが、他の地点でも概ね同じです。(月の円周方向に沿って少々ズレるだけです。)

また、白い下向き曲線が平均月縁、平均月縁と中央で接する横軸が、土星が通過する線。横軸は時間経過を意味しており、下辺に1分ごとの目盛りがあるように、時間とともに左から右へ移動します。薄黄色で描かれた月縁の凸凹は大きいところでも1秒角も無いため、土星が背後にあっても凸凹に見えるかどうかは分かりません。強拡大で観察を予定している方は中央の谷や左側の高い山が見えるかどうか確認してみましょう。

掩蔽や接食のとき、地上からどう見えるかという図はたくさん見つかるけれど、こうした接食地図のようなものをめっきり見かけなくなりました。気のせいでしょうか?惑星でも恒星でも接食掩蔽は大変貴重で、限界線はどこなのかと言う情報も極めて大事だと思います。今回の惑星掩蔽のように最高の条件が期待できるチャンスは稀でしょう。地図の限界線近くにお住まいの方は歳末福引き一等賞に当たったようなもの。二度と見ることができない絶景をぜひ堪能してくださいませ。(ちなみに今月25日明け方のスピカ接食掩蔽ラインは右のようになります。もし必要なら掲載いたします。※右図は画像のため拡大縮小はできません。)

参考:前回日本の一部で「夜に」見えた土星掩蔽は2002年3月20日。下画像は望遠鏡にコンデジをコリメートして撮影したもの。下リンクの画像集なども参照。次回、日本の広範囲で「夜に」見える土星掩蔽は2037年2月2日明け方や同年3月28日宵など。

月世界への招待・土星食

アストロアーツ天文ニュース・3月20日の土星食ギャラリー