今度はSOHOに写り始めた紫金山・ATLAS彗星 ― 2024/10/08

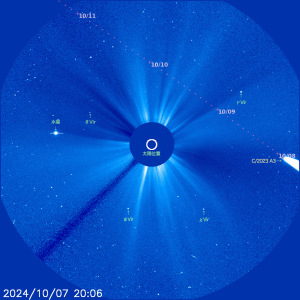

見かけの上で太陽に近づく紫金山・ATLAS彗星(C/2023 A3)が、ついに太陽観測衛星SOHOのLASCO-C3カメラ写野に現れ始めました。日本時間で日付が8日に変わる少し前からです。左画像はSOHOサイトからの引用で、7日20:06UTC(8日5:06JST)の画像。今後どんどん全体が見えてくるので、もう少し溜まったらアニメーションにしてみましょう。約三日後に写野を脱し、宵空へステージを移します。

画像内の日付マーカーは2024年10月5日記事掲載の進路予報を組み合わせたもの。UTC表記で2時間おきにマークしてあります。また、10月8日0:00JST現在の軌道要素で計算すると次の通り。

SOHOのカメラに写るほど太陽に近いと言うことは「位相角」が180°に近いと言うこと(下A図)。位相角とは「彗星」ご本人から見た太陽と地球の離角です。つまり「地球-彗星-太陽」の順に直線状に並んでいるのです(下B図・リンク)。金星で言うと内合に近い状態ですね。地球はしっぽ側から彗星を見ていることになり、その先に太陽があります。

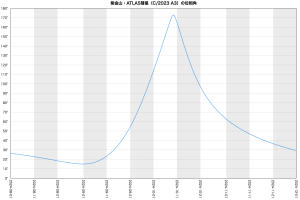

太陽や地球に接近する彗星が明るく見えるのは「天体が光源に近い」「観察者が天体に近い」といった距離の効果が大きいおかげですが、もうひとつ、今回のような合の位置に近い彗星は身に纏った粒子が「前方散乱」を起こすことによって想定より光度が増す事例が少なからずあるようです。現在の紫金山・ATLAS彗星が予報を大きく上回っているのもそのせいではないかと言われます。いずれ観測と研究が進んで諸々判明したら嬉しいですね。

なお「前方散乱」と「衝効果」は似て非なるものですからお間違え無きように。そもそも彗星は今「衝」にいません。(衝および外合は位相角がゼロに近い。)衝効果を引き合いに出すなら寧ろ「後方散乱」で、視線方向は真逆です。

画像内の日付マーカーは2024年10月5日記事掲載の進路予報を組み合わせたもの。UTC表記で2時間おきにマークしてあります。また、10月8日0:00JST現在の軌道要素で計算すると次の通り。

・近日点通過日: 2024年9月27日 17:45:36 UTC(0.391411 AU)

・地心太陽離角最小: 2024年10月9日 09:56:54 UTC(3.497°)

・地球最接近: 2024年10月12日 15:11:30 UTC(0.472419 AU)

・地心太陽離角最小: 2024年10月9日 09:56:54 UTC(3.497°)

・地球最接近: 2024年10月12日 15:11:30 UTC(0.472419 AU)

SOHOのカメラに写るほど太陽に近いと言うことは「位相角」が180°に近いと言うこと(下A図)。位相角とは「彗星」ご本人から見た太陽と地球の離角です。つまり「地球-彗星-太陽」の順に直線状に並んでいるのです(下B図・リンク)。金星で言うと内合に近い状態ですね。地球はしっぽ側から彗星を見ていることになり、その先に太陽があります。

太陽や地球に接近する彗星が明るく見えるのは「天体が光源に近い」「観察者が天体に近い」といった距離の効果が大きいおかげですが、もうひとつ、今回のような合の位置に近い彗星は身に纏った粒子が「前方散乱」を起こすことによって想定より光度が増す事例が少なからずあるようです。現在の紫金山・ATLAS彗星が予報を大きく上回っているのもそのせいではないかと言われます。いずれ観測と研究が進んで諸々判明したら嬉しいですね。

なお「前方散乱」と「衝効果」は似て非なるものですからお間違え無きように。そもそも彗星は今「衝」にいません。(衝および外合は位相角がゼロに近い。)衝効果を引き合いに出すなら寧ろ「後方散乱」で、視線方向は真逆です。

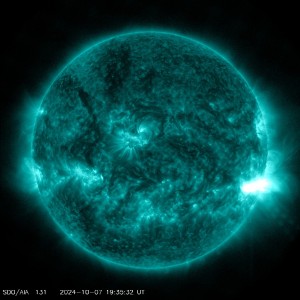

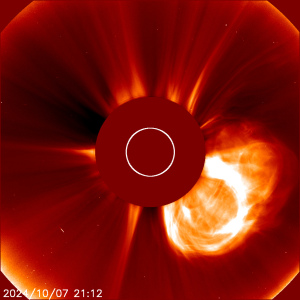

彗星と関係ありませんが、朝に太陽データをまとめていたらXクラスフレアが発生していました。右下に活動領域が密集し過ぎて位置特定が困難ですが、活動領域13839かな?

NOAAによるX線フラックスは下C図の通りです。途中M7クラスまで落ちてはいますが、トータル2時間以上強い状態が続きました。SDOやSOHOの画像でも激しい爆発の様子が確認できます。これ、彗星にぶつかる???

NOAAによるX線フラックスは下C図の通りです。途中M7クラスまで落ちてはいますが、トータル2時間以上強い状態が続きました。SDOやSOHOの画像でも激しい爆発の様子が確認できます。これ、彗星にぶつかる???