天の川に近い皆既月食 ― 2025/08/19

天リフの山口さんが2040年や2047年に起こる「天の川と皆既月食」のライブ配信を計画中とのこと。意図するところは「皆既中の月の周りにはたくさんの星が見えるよ」という状態をお茶の間に届けたいご様子。元気でいられればぜひ拝見したいところですが明日の命を繋ぐのもやっとの身。もう少し早くならないものかと思い、この先の皆既月食状況を調べてみました。

最初に種明かししてしまうと、最近仲間内で「月食とグランドクロスを一緒に撮れるだろうか」と話題にしたばかりでした。グランドクロスとは「天の川」と「黄道光」が天球上で交差する様子を表現する言葉。黄道光は「3月の宵、天文薄暮終了頃の西空」または「10月の明け方、天文薄明開始頃の東空」が見やすいのですが、それぞれちょうど天の川銀河がそそり立つ時期に差しかかるため、グランドクロスとしても見やすくなります。詳しくは2024年9月29日記事をどうぞ。2018年1月31日皆既月食(食分1.322)は月のすぐ側にプレセペ星団があって(左上画像/多段階合成)、これをワンショットで写した方も多いでしょう。赤い月が白飛びしない条件でも星団が写ったことから、天の川や黄道光との両立も可能なんです。

来月9月8日未明の皆既月食はグランドクロスにちょっぴり早いけれど見えないわけではなく、また本影食最大時刻(3:12ごろ)が天文薄明直前のため「赤い月とグランドクロスをいっぺんに写せるんじゃないか」と話していた訳です。論より証拠、ハワイのマウナケアで撮影された今年3月の皆既月食+星野画像には天の川と黄道光、それに対日照まで写っているようすがすばる望遠鏡サイトのトピックスで紹介されています。ぜひご覧ください。その他チリのヨーロッパ南天天文台サイトにもパノラマ作例があります。

上記マウナケアの例にある今年3月の食分は最大1.184でしたから、来月の食分1.368のほうがずっと暗いでしょう。残念なのは月が天の川から遠いこと。でも全周魚眼でどんな光景になるのか興味が湧きませんか?

では、もう少し詳しく分析。皆既中の月が天の川に近いかどうかはそのときの月位置を銀河座標系で表せばすぐ分かります。銀緯の絶対値が小さいほど銀河面に近いことになるからです。黄道に対する銀河赤道の昇交点は黄経270.0°、降交点は90.0°。つまり昇交点はいて座方向、降交点はふたご座方向にあるから、月が概ね黄道に沿って動くとした場合「天の川に近い皆既月食」は自ずとふたつの交点近くで起こることになるでしょう。銀緯と共に黄経も参照すれば、どちらの交点に近いが分かります。交点で満月を迎えるのは12-1月か6-7月のみですから、発生月も絞られるという理屈ですね。

記事下表は2000年から一世紀の間に起こる日本から見える皆既月食一覧。月食最大時の黄経と銀緯も併記しました。青文字は天の川銀河面から20°より離れないケースです。天リフ山口さんの最終目標(?)2047年の月食は最大時黄経が285.25°ですからいて座側ですね。でもその前に2029年1月1日(ふたご座側)があるじゃないですか。グランドクロス交点で起きる月食ながら真夜中過ぎなので一緒に見るのは困難です。でも淡い冬銀河に浮かぶ赤い月は強烈なインパクト。難易度高めだけれど、これを逃す手はありません。月食中の空を敢えて流星観察並の広視野でとらえることは、文字通り視野を広げるイノベーションになるでしょう。除夜の鐘の中で空高く始まる月食。んん〜、いいですねぇ。実質3年半先だから遠い話ではないですよ。

右上図はそのときのStellariumシミュレーション。さすがにバラ星雲や勾玉星雲より月のほうが明るいでしょうが、オリオン大星雲なら一緒に写るかも?見所ですね。しぶんぎ座流星群の期間にも入ってますから、明るく大きな流れ星が期待できそう。その他、来月の月食よりは天の川に近いケースも幾つかあるので練習(?)にどうぞ。また来年2026年3月3日のようにグランドクロスと一緒に狙いやすいチャンスもあります。ひとつひとつの月食の見所をじっくり探してみてくださいね。

最初に種明かししてしまうと、最近仲間内で「月食とグランドクロスを一緒に撮れるだろうか」と話題にしたばかりでした。グランドクロスとは「天の川」と「黄道光」が天球上で交差する様子を表現する言葉。黄道光は「3月の宵、天文薄暮終了頃の西空」または「10月の明け方、天文薄明開始頃の東空」が見やすいのですが、それぞれちょうど天の川銀河がそそり立つ時期に差しかかるため、グランドクロスとしても見やすくなります。詳しくは2024年9月29日記事をどうぞ。2018年1月31日皆既月食(食分1.322)は月のすぐ側にプレセペ星団があって(左上画像/多段階合成)、これをワンショットで写した方も多いでしょう。赤い月が白飛びしない条件でも星団が写ったことから、天の川や黄道光との両立も可能なんです。

来月9月8日未明の皆既月食はグランドクロスにちょっぴり早いけれど見えないわけではなく、また本影食最大時刻(3:12ごろ)が天文薄明直前のため「赤い月とグランドクロスをいっぺんに写せるんじゃないか」と話していた訳です。論より証拠、ハワイのマウナケアで撮影された今年3月の皆既月食+星野画像には天の川と黄道光、それに対日照まで写っているようすがすばる望遠鏡サイトのトピックスで紹介されています。ぜひご覧ください。その他チリのヨーロッパ南天天文台サイトにもパノラマ作例があります。

上記マウナケアの例にある今年3月の食分は最大1.184でしたから、来月の食分1.368のほうがずっと暗いでしょう。残念なのは月が天の川から遠いこと。でも全周魚眼でどんな光景になるのか興味が湧きませんか?

では、もう少し詳しく分析。皆既中の月が天の川に近いかどうかはそのときの月位置を銀河座標系で表せばすぐ分かります。銀緯の絶対値が小さいほど銀河面に近いことになるからです。黄道に対する銀河赤道の昇交点は黄経270.0°、降交点は90.0°。つまり昇交点はいて座方向、降交点はふたご座方向にあるから、月が概ね黄道に沿って動くとした場合「天の川に近い皆既月食」は自ずとふたつの交点近くで起こることになるでしょう。銀緯と共に黄経も参照すれば、どちらの交点に近いが分かります。交点で満月を迎えるのは12-1月か6-7月のみですから、発生月も絞られるという理屈ですね。

記事下表は2000年から一世紀の間に起こる日本から見える皆既月食一覧。月食最大時の黄経と銀緯も併記しました。青文字は天の川銀河面から20°より離れないケースです。天リフ山口さんの最終目標(?)2047年の月食は最大時黄経が285.25°ですからいて座側ですね。でもその前に2029年1月1日(ふたご座側)があるじゃないですか。グランドクロス交点で起きる月食ながら真夜中過ぎなので一緒に見るのは困難です。でも淡い冬銀河に浮かぶ赤い月は強烈なインパクト。難易度高めだけれど、これを逃す手はありません。月食中の空を敢えて流星観察並の広視野でとらえることは、文字通り視野を広げるイノベーションになるでしょう。除夜の鐘の中で空高く始まる月食。んん〜、いいですねぇ。実質3年半先だから遠い話ではないですよ。

右上図はそのときのStellariumシミュレーション。さすがにバラ星雲や勾玉星雲より月のほうが明るいでしょうが、オリオン大星雲なら一緒に写るかも?見所ですね。しぶんぎ座流星群の期間にも入ってますから、明るく大きな流れ星が期待できそう。その他、来月の月食よりは天の川に近いケースも幾つかあるので練習(?)にどうぞ。また来年2026年3月3日のようにグランドクロスと一緒に狙いやすいチャンスもあります。ひとつひとつの月食の見所をじっくり探してみてくださいね。

【日本から見える皆既月食一覧/2000〜2100年】※高度は日本経緯度原点(東京)の参考値

| 月食最大日時(JST) | 月齢 | 食分 | 本影食開始(JST) 高度 | 本影食終了(JST) 高度 | 本影食継続 時間(分) | 最大時黄経 | 最大時銀緯 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000年7月16日 22:55:33 31.05° | 14.77 | 1.773 | 7月16日 20:58:00 20.06° | 7月17日 00:54:35 30.46° | 236.6 | 294.35° | -21.34° |

| 2001年1月10日 05:20:33 17.27° | 15.12 | 1.193 | 1月10日 03:42:41 36.21° | 1月10日 06:59:37 -0.73° | 196.9 | 108.85° | 16.14° |

| 2007年8月28日 19:37:20 15.47° | 15.48 | 1.482 | 8月28日 17:51:32 -4.58° | 8月28日 21:24:24 32.99° | 212.9 | 335.10° | -52.75° |

| 2010年12月21日 17:16:56 8.42° | 15.61 | 1.262 | 12月21日 15:32:57 -9.12° | 12月21日 19:02:18 28.20° | 209.3 | 90.00° | -0.13° |

| 2011年12月10日 23:31:49 76.68° | 15.35 | 1.110 | 12月10日 21:46:11 63.52° | 12月11日 01:18:58 63.95° | 212.8 | 77.95° | -10.74° |

| 2014年10月8日 19:54:35 32.22° | 14.20 | 1.172 | 10月8日 18:15:03 12.77° | 10月8日 21:35:17 49.91° | 200.2 | 15.32° | -57.14° |

| 2018年1月31日 22:29:49 63.09° | 14.47 | 1.322 | 1月31日 20:48:41 45.14° | 2月1日 00:12:06 70.55° | 203.4 | 131.78° | 34.97° |

| 2021年5月26日 20:18:42 15.40° | 14.68 | 1.016 | 5月26日 18:45:10 0.47° | 5月26日 21:53:22 26.81° | 188.2 | 245.94° | 20.66° |

| 2022年11月8日 19:59:10 40.22° | 14.01 | 1.363 | 11月8日 18:09:39 18.38° | 11月8日 21:50:03 61.07° | 220.4 | 46.13° | -37.17° |

| 2025年9月8日 03:11:47 24.20° | 15.50 | 1.368 | 9月8日 01:27:22 39.63° | 9月8日 04:57:28 4.93° | 210.1 | 344.20° | -57.13° |

| 2026年3月3日 20:33:41 35.23° | 13.98 | 1.155 | 3月3日 18:50:27 15.51° | 3月3日 22:18:12 52.26° | 207.7 | 163.23° | 55.64° |

| 2029年1月1日 01:52:04 59.33° | 15.62 | 1.252 | 1月1日 00:08:00 76.24° | 1月1日 03:37:30 38.56° | 209.5 | 99.77° | 8.46° |

| 2032年4月26日 00:13:39 39.08° | 15.52 | 1.198 | 4月25日 22:28:25 37.53° | 4月26日 02:00:18 29.68° | 211.9 | 215.67° | 44.09° |

| 2032年10月19日 04:02:29 21.95° | 14.23 | 1.109 | 10月19日 02:24:44 40.64° | 10月19日 05:41:24 2.77° | 196.7 | 24.62° | -51.91° |

| 2033年4月15日 04:12:40 11.12° | 15.06 | 1.098 | 4月15日 02:25:39 29.56° | 4月15日 06:01:13 -9.81° | 215.6 | 204.21° | 51.98° |

| 2033年10月8日 19:55:12 31.87° | 14.89 | 1.355 | 10月8日 18:14:15 12.19° | 10月8日 21:37:18 49.68° | 203.1 | 15.39° | -57.75° |

| 2037年1月31日 23:00:27 67.87° | 15.18 | 1.212 | 1月31日 21:22:01 51.95° | 2月1日 00:40:06 69.16° | 198.1 | 131.76° | 35.35° |

| 2040年5月26日 20:45:11 18.81° | 15.35 | 1.540 | 5月26日 19:00:06 2.91° | 5月26日 22:31:28 29.33° | 211.4 | 245.95° | 20.28° |

| 2040年11月19日 04:03:30 26.95° | 14.01 | 1.401 | 11月19日 02:13:40 48.47° | 11月19日 05:54:41 5.77° | 221.0 | 55.66° | -29.34° |

| 2043年3月25日 23:30:52 51.96° | 14.22 | 1.120 | 3月25日 21:43:56 42.96° | 3月26日 01:19:14 46.35° | 215.3 | 184.54° | 59.74° |

| 2044年3月14日 04:37:22 14.94° | 13.98 | 1.207 | 3月14日 02:53:10 34.90° | 3月14日 06:22:50 -6.08° | 209.7 | 172.75° | 58.29° |

| 2044年9月7日 20:19:33 27.17° | 15.43 | 1.049 | 9月7日 18:36:53 8.07° | 9月7日 22:03:40 42.74° | 206.8 | 345.13° | -57.32° |

| 2047年7月7日 19:34:35 5.78° | 14.00 | 1.758 | 7月7日 17:45:36 -13.32° | 7月7日 21:24:46 21.58° | 219.2 | 285.25° | -13.58° |

| 月食最大日時(JST) | 月齢 | 食分 | 本影食開始(JST) 高度 | 本影食終了(JST) 高度 | 本影食継続 時間(分) | 最大時黄経 | 最大時銀緯 |

| 2051年10月20日 04:10:39 20.12° | 14.93 | 1.417 | 10月20日 02:28:47 39.58° | 10月20日 05:53:41 0.23° | 204.9 | 24.67° | -52.44° |

| 2058年6月7日 04:14:37 1.62° | 15.37 | 1.666 | 6月7日 02:28:13 17.87° | 6月7日 06:02:14 -17.63° | 214.0 | 254.83° | 12.71° |

| 2061年9月29日 18:37:02 13.60° | 15.54 | 1.169 | 9月29日 16:56:08 -6.49° | 9月29日 20:19:16 33.33° | 203.1 | 6.44° | -60.74° |

| 2062年9月19日 03:32:51 22.62° | 15.41 | 1.153 | 9月19日 01:47:04 40.36° | 9月19日 05:20:05 2.14° | 213.0 | 354.41° | -59.61° |

| 2065年1月22日 18:57:48 23.33° | 15.61 | 1.229 | 1月22日 17:13:40 3.72° | 1月22日 20:43:19 43.98° | 209.7 | 122.89° | 28.12° |

| 2065年7月18日 02:47:29 18.10° | 14.02 | 1.619 | 7月18日 00:59:37 29.29° | 7月18日 04:36:33 1.17° | 216.9 | 294.11° | -21.14° |

| 2066年1月12日 00:03:36 75.10° | 15.27 | 1.141 | 1月11日 22:16:31 65.69° | 1月12日 01:52:13 59.60° | 215.7 | 110.72° | 17.56° |

| 2068年11月9日 20:45:48 49.91° | 14.31 | 1.021 | 11月9日 19:10:54 31.33° | 11月9日 22:21:52 66.44° | 191.0 | 47.39° | -36.02° |

| 2072年3月5日 00:21:56 58.65° | 14.55 | 1.251 | 3月4日 22:42:27 56.06° | 3月5日 02:02:35 47.25° | 200.1 | 164.02° | 55.74° |

| 2072年8月29日 01:04:31 40.67° | 14.61 | 1.172 | 8月28日 23:14:46 44.18° | 8月29日 02:55:45 26.14° | 221.0 | 334.76° | -51.82° |

| 2073年8月18日 02:41:30 24.86° | 14.03 | 1.105 | 8月18日 00:56:07 36.98° | 8月18日 04:28:15 7.14° | 212.1 | 323.67° | -44.88° |

| 2076年12月10日 20:33:41 48.54° | 14.00 | 1.450 | 12月10日 18:43:46 26.80° | 12月10日 22:24:57 69.61° | 221.2 | 78.72° | -9.86° |

| 2079年10月11日 02:29:19 38.74° | 15.56 | 1.086 | 10月11日 00:50:16 54.05° | 10月11日 04:09:42 19.86° | 199.4 | 15.78° | -57.22° |

| 2080年4月4日 20:22:27 25.98° | 13.97 | 1.350 | 4月4日 18:36:00 6.80° | 4月4日 22:10:10 41.08° | 214.2 | 195.26° | 56.30° |

| 2083年2月3日 03:25:34 39.22° | 15.61 | 1.211 | 2月3日 01:41:33 59.03° | 2月3日 05:11:00 18.21° | 209.4 | 132.47° | 35.70° |

| 2087年5月18日 00:54:09 31.38° | 14.92 | 1.459 | 5月17日 22:59:18 33.81° | 5月18日 02:50:31 18.20° | 231.2 | 235.69° | 28.96° |

| 2087年11月10日 21:04:22 53.04° | 15.02 | 1.505 | 11月10日 19:21:22 33.10° | 11月10日 22:48:33 69.11° | 207.2 | 47.43° | -36.39° |

| 2091年3月6日 00:57:12 56.41° | 15.26 | 1.288 | 3月5日 23:16:50 59.30° | 3月6日 02:38:46 41.58° | 201.9 | 164.00° | 56.30° |

| 2094年12月22日 04:55:21 21.23° | 14.00 | 1.467 | 12月22日 03:05:31 42.64° | 12月22日 06:46:32 0.94° | 221.0 | 88.35° | -1.58° |

| 2098年4月16日 04:03:37 12.01° | 13.97 | 1.441 | 4月16日 02:16:03 30.23° | 4月16日 05:52:27 -8.87° | 216.4 | 204.53° | 51.29° |

| 2098年10月10日 18:18:47 13.60° | 15.37 | 1.328 | 10月10日 16:28:43 -8.22° | 10月10日 20:10:18 35.61° | 221.6 | 16.72° | -56.66° |

| 月食最大日時(JST) | 月齢 | 食分 | 本影食開始(JST) 高度 | 本影食終了(JST) 高度 | 本影食継続 時間(分) | 最大時黄経 | 最大時銀緯 |

- 自作プログラムによる計算です。高度は日本経緯度原点(東京)の値ですが、月食の開始・最大・終了時刻や食分などは世界中どこで見ても同じです。

- 月食最大時に空に見えていないものは省きました。月食最大時に見えていても薄明/薄暮途中の場合がありますからご注意。

- 天の川の近くで皆既月食になるケースを探すため、月食最大時の黄経と銀緯も記載しました(それぞれ2000年分点)。

- 天の川の近くで皆既月食になるもの(銀緯がプラスマイナス20°)は青文字で表記しました。

- 天の川近くの満月は銀緯がゼロに近づくと共に、黄経が90°または270°に近くなります。90°の場合はふたご座近くの冬銀河の中、270°の場合はいて座近くの夏銀河の中です。

- 食分の値は資料によって少し異なるかも知れません。月直径や大気を考慮した本影の広がりについてどんな値を採用するかによって結果が変わるからです。例えば国立天文台とNASAでは採用している月直径が違います。時代によるエビデンスの変遷もあります。

今日の太陽 ― 2025/08/19

昨夜は曇り。今日は徐々に回復し、蒸し暑い青空が広がりました。

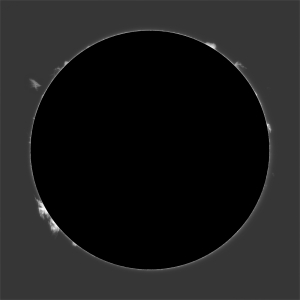

左は12:40過ぎの太陽。左端やや下から黒点を伴った活動領域14188が出てきました。この近くで13:37をピークとするM1.13クラスフレアが発生したようです。黒点は少なくなってしまったけれど相変わらずダークフィラメントが多く、左上リムの高く上がったプロミネンスも消えていません。左下リムのも明るく大きいですね。今日のプロミネンスはいつまでも見ていて飽きませんでした。

気象庁アメダス速報値の本日0時から16時までの集計による夏日地点数は818、真夏日地点数は691、猛暑日地点数は159、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの38.5度。蒸し暑さはしばらく続くようです。

左は12:40過ぎの太陽。左端やや下から黒点を伴った活動領域14188が出てきました。この近くで13:37をピークとするM1.13クラスフレアが発生したようです。黒点は少なくなってしまったけれど相変わらずダークフィラメントが多く、左上リムの高く上がったプロミネンスも消えていません。左下リムのも明るく大きいですね。今日のプロミネンスはいつまでも見ていて飽きませんでした。

気象庁アメダス速報値の本日0時から16時までの集計による夏日地点数は818、真夏日地点数は691、猛暑日地点数は159、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの38.5度。蒸し暑さはしばらく続くようです。