アーカイブ:月面の観察 ― 1971/02/01

見どころの紹介や観察の仕方などは諸先輩が積み上げた優良サイト・ガイドブックに勝るものはありません。このアーカイブでは観察を補うデータやファインディングチャートなどを提供します。うまく組み合わせて使ってください。また日々のブログ記事にも私自身の観察リポートや考察/解説記事がありますので、併せてご利用ください。

《アーカイブ「月面の観察」概要》

このアーカイブには以下のサブメニューがあります。今後少しずつ拡充予定です。(※2019年7月現在、今までの月面地形関連コンテンツを統廃合中です。当面のあいだ予告なく記事削除やリンク変更をすることがありますのでご容赦ください。)

- 月面文字地形の観察(月面X、月面A、月面LOVEなど)

- アポロ着陸地点の観察

- ユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」

《地形の日照と観察のしやすさ》

月面の観察の面白味はVRさながらに「地形が立体的に感じる」ところではないでしょうか。ですが、この体験を最大限楽しむには観察日時が重要になります。行き当たりばったりで「今日は何が見えるかな?」という方針なら問題ありませんが、見たい地形が決まっているとき…例えば「月面Xを見たい」と思ったとき、観察日時を絞り込まず偶然に頼っていては一生かかってしまうかも知れません。

見たい地形を特定して観察を試みるとき、デコボコがはっきり見えるかどうかを左右するのは「月が空に登っているか」だけでなく、「対象地形に日が差しているか」「しっかりした陰影ができているタイミングか」が重要です。例えば月の西側にあるコペルニクス・クレーターや虹の入り江は、上弦前に見ることはできないし、満月前後は光って見えても影がなく、のっぺりしてしまうでしょう。1日違うだけでもずいぶん見栄えが違います(右画像参照)。鋭い人なら1時間でも陰影の変化が分かるんですよ。

そこで、いくつかの観察地形について日が差す日時/差さなくなる日時を計算できる機能を用意しました。それがユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」です。

数年間みっちり月面観察すれば地形の配置が頭の中に出来上がり、ベストタイミングを体が覚えてくれます。でも、そこに至る前に挫折する方も多いと聞きます。どんなに詳しい月面図を眺めても、いつ見たら良いかは分かりません。そんなときは「月面地形の日照カレンダー」を参考にしてください。観察初心者が中堅レベルに成長するお手伝いをするのが当ブログの大きな目的です。

《観察地形の計算基点》

観察地形が適切に見えるかどうかは、「月面の観察地形に立ったとき、太陽が見えるか否か」「太陽高度はどれくらいか」と言う計算に帰着します。月面での日出没計算をする場合、大きなクレーターや山脈など面積のある地形では具体的な基点を定める必要があるでしょう。当アーカイブでは以下を基本に代表点を定めています。

- 上弦と下弦の両方で見える場合は中心付近を代表点とする。…ほとんどの地形はこちらのケース。

- 上弦か下弦か片方のみで見える地形は、その地形内で太陽の対面側(上弦なら西側/下弦なら東側)の適切な最高地点(最初に日が当たると考えられる地点)を代表点とする。…月面Xなどの文字地形は日照方向に依存するのでこちらのケースになる。

- 極小クレーターや宇宙船着陸地などはNASAやIAUなどが公的に定める特定点とする。

- あまりにも広い地形が対象の場合は分割して考える。…広い海や長い山脈など。

例えば地球で「○月△日、世界各国の日出時刻」を計算するとき、各国の『代表点の決め方』を最初に定める必要があるのと同じ理屈です。一国内ですらばらつきが出ますから、「日本の日出時刻」等とひとくくりに決まるわけではありません。首都で計算するのか、最高峰のてっぺんが良いか、標準時子午線上にするか、それとも東に突き出た岬に設定するのか、という議論になるでしょう。場所にかかわらず計算は可能ですから、本質的には「一意に決まるならどんなルールでも良い」のです。

アーカイブ:月面文字地形の観察 ― 1971/02/02

《月面文字地形の日照日時》

各文字地形の日照日時は、ユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」を使ってください。年/文字種類/観察場所(都道府県単位)を指定すると一覧表を表示できます。月高度などの観察条件も併せて調べることが可能です。下のリンクからどうぞ。(※リンク先で番号や条件を変えることもできますので、どこから入っても構いません。)また月面LOVE四文字が揃う条件判断は「月面LOVEの日照タイミング」をご覧ください。

《文字地形はいつ見える?》

【文字地形の位置】…当ブログ独自基準の計算代表点です

| 対象名 | 月面経度 | 月面緯度 | 月面標高 |

|---|---|---|---|

| X地形 | 0.34180° | -25.60352° | 2252m |

| A地形 | -73.58789° | 0.16992° | 2239m |

| L地形 | -1.79102° | -54.66602° | 1027m |

| O地形 | 6.74023° | -26.61914° | 2037m |

| V地形 | 1.60352° | 7.97070° | 1657m |

| E地形 | -1.42773° | -48.25586° | 1135m |

| K地形 | 48.40430° | -29.21289° | 1839m |

「X・A・L・O・V・E」の6文字地形は上弦側(新月から満月の間)に限られます。また「K」は下弦側(満月から新月の間)に限られます。字形が日射方向に強く依存するため、位相が反対になると位置は特定できても字形感が薄れてしまうからです。

文字地形の見え始めは、月面上で地形に太陽が差し込む高度に左右されます。(注意:地球での太陽高度と勘違いしないようにしましょう。)いわゆるピーク時間とは「字形を作る山頂全体に太陽が当たっているけれど低地は暗い」ような状態のこと。暗闇にぽっかりと文字が浮かぶような時間帯はかなりシビアに計算する必要があります。具体的な日時を月齢や太陽黄経差だけで導くことはできませんが、おおよその目安は下表のようになるでしょう。

月面LOVEについては四文字が揃うタイミングが秤動で変わってしまうため、判断が難しいところ。これはユーティリティ「月面LOVEの日照タイミング」で一連の可視タイミングを一括表示することで条件の良し悪しが分かるでしょう。短時間で四つ全部が揃い、かつ月が高く見えるタイミングがごく稀にあります。チャンスを逃さず狙ってください。

これら以外にも面白い形は存在すると思われます。もしなにか発見したらアーカイブで計算できるように加えますから、ぜひお知らせください。あまり注目されない下弦側を探すのも面白いですよ。

【文字地形・観察タイミングの目安】

| 文字地形名 | 明暗境界となる月齢範囲 | 明暗境界となる太陽黄経差範囲 |

|---|---|---|

| 月面X地形 | 6.9 − 7.8 | 81.1° − 97.6° |

| 月面A地形 | 13.0 − 13.9 | 157.6° − 168.7° |

| 月面L地形 | 7.0 − 8.1 | 81.8° − 100.9° |

| 月面O地形 | 6.4 − 7.3 | 74.9° − 91.4° |

| 月面V地形 | 6.8 − 7.7 | 80.4° − 96.0° |

| 月面E地形 | 7.0 − 8.0 | 81.8° − 100.1° |

| 月面K地形 | 17.4 − 18.8 | 212.6° − 230.0° |

- 各地形が明暗境界に一致する月齢および太陽黄経差を概算しました。主に秤動によって月面の向きがゆるやかに振動するため、月齢値なら約1、太陽黄経差なら約15°の揺らぎ幅があります。

- 各地形が明暗境界(=欠け際)に達する前後の数時間内にピーク時間がやってきます。見頃の正確な日時は前項のユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」をご利用ください。

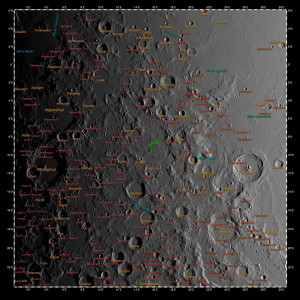

《文字地形ファインディングチャート》

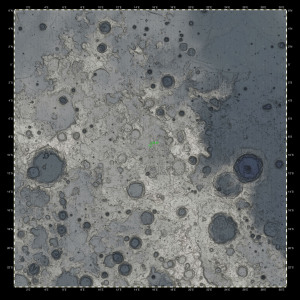

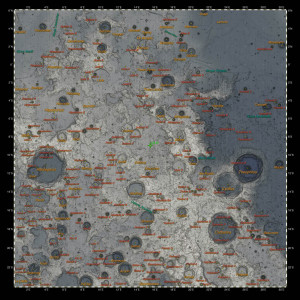

詳細な位置について、ファインディングチャートを掲載します。自由にお使いください。CGマップはNASAが公開するLRO月面標高データを使い、自作プログラムで描きました。このため実際の日照陰影と若干異なりますのでご了承ください。

- すべての図は月面の北を上向きにして描きました。月縁に近い地形ほど形が潰れます。従って見かけ上の文字地形に比べ、上図の縦横比や向きが一致しない場合があります。

- A…各地形付近の傾斜量+標高+名称マップ。概ね20°四方内外の範囲です。文字地形位置は淡い緑線で縁取りました。濃い色ほど急斜面、明るい色は平坦地、ブルーグレイ色ほど低く、ベージュ色ほど高い土地です。裏技ですが、この地図画像をPhotoshopなどで彩度100%にすると青と黄色にクッキリ分かれますので、標高0mがどこなのか分かります。なお地形名と位置はIAU(国際天文学連合)のデータに基づくものです。

- B行からE行まではCGマップです。標高データを使って日照をシミュレートし、それを地形正面から見た地図として描きました。太陽高度はユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」の太陽高度に対応します。

- 上弦地形の場合、B行からE行までの順に対象地形代表点から見た太陽高度がマイナス2°からプラス1°まで1°おきに変化させました。

- 下弦地形の場合、B行からE行までの順に対象地形代表点から見た太陽高度がプラス2°からマイナス1°まで1°おきに変化させました。

- 上弦地形の場合、太陽方位角はほぼ90°(真東)、下弦の場合はほぼ270°(真西)に位置します。多くの日照現象で太陽方位の影響を受けるのは日照タイミングのみですが、シビアな地形の場合は太陽方位で見える見えないが左右されることもあります。

- 実際の明暗境界付近はかなり暗いため、CGシミュレートは意図的に明度を上げました。眼視観察では見え始めに気付けないことがあるのでご注意ください。

《ブログ記事リンク》

当ブログ内で文字地形の観察や考察を扱った記事のリンク集です。

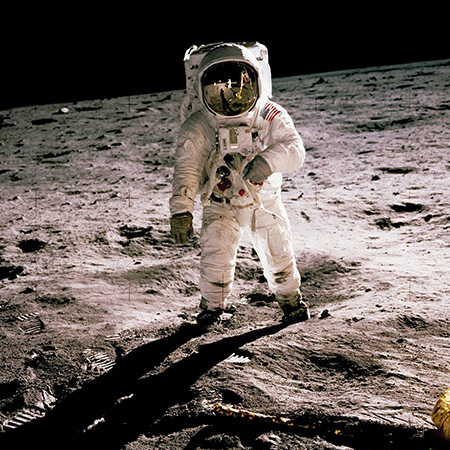

アーカイブ:アポロ着陸地点の観察 ― 1971/02/03

(C)NASA

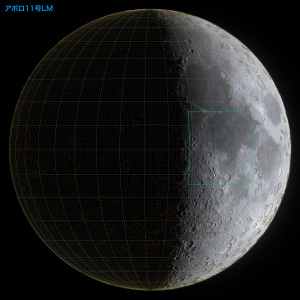

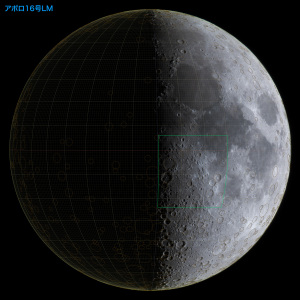

《アポロLMの日照日時》

各LMの日照日時は、ユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」を使ってください。年/LM番号/上弦下弦/観察場所(都道府県単位)を指定すると一覧表を表示できます。月高度などの観察条件も併せて調べることが可能です。(※リンク先で番号や条件を変えることもできますので、どこから入っても構いません。)

《アポロLM付近はいつ見える?》

【アポロ着陸点の位置】

| 対象名 | 月面経度 | 月面緯度 | 月面標高 |

|---|---|---|---|

| 11号LM | 23.47314° | 0.67416° | -1250m |

| 12号LM | -23.42190° | -3.01280° | 486m |

| 14号LM | -17.47194° | -3.64589° | -322m |

| 15号LM | 3.63330° | 26.13239° | -2019m |

| 16号LM | 15.50110° | -8.97340° | -1220m |

| 17号LM | 30.77230° | 20.19110° | -2589m |

右表値に基づいて各LMの日出(上弦側で欠け際に達すること)と日没(下弦側で欠け際に達すること)を迎えるタイミングを計算すると、月齢や太陽黄経差の値が下表のようになりました。例えば11号ポイントは五日月ごろに日が当たり始めるので、この日以後の数日間が見頃だと分かります。観察の大雑把な予定を立てるなら、これで十分でしょう。下弦の場合は下表に達する前の数日間が見頃なので、前後を間違えないようにしてください。

初めからダイレクトに位置を特定することは難しいと思います。最初は近い月齢で大きい海や目立つクレーターを探し出せるようになってください。各LMポイント近くの大きなクレーターが分かるようになれば素晴らしい。一度にがんばらなくて良いですから、月面探険を楽しみつつ、焦らず探しましょう。アーカイブ「月の形」には太陽黄経差3°ごとに撮り分けた月面画像がありますので、下表を頼りに画像を選んで練習することができますよ。

【アポロ宇宙船・Lunar Module付近の日照タイミング】

| 対象名(月相) | 明暗境界に達する月齢幅 | 明暗境界に達する太陽黄経差幅 |

|---|---|---|

| 11号LM(上弦) | 5.0 − 5.9 | 59.6° − 74.3° |

| 11号LM(下弦) | 19.8 − 20.7 | 239.7° − 254.5° |

| 12号LM(上弦) | 8.9 − 9.7 | 105.3° − 120.2° |

| 12号LM(下弦) | 23.6 − 24.6 | 285.8° − 300.5° |

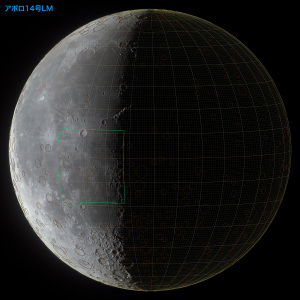

| 14号LM(上弦) | 8.4 − 9.2 | 99.4° − 114.4° |

| 14号LM(下弦) | 23.1 − 24.1 | 279.8° − 294.7° |

| 15号LM(上弦) | 6.6 − 7.6 | 78.0° − 94.5° |

| 15号LM(下弦) | 21.4 − 22.3 | 258.4° − 274.8° |

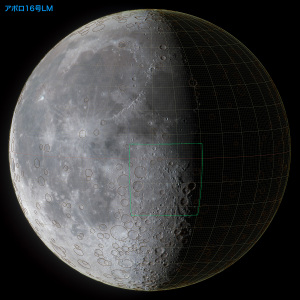

| 16号LM(上弦) | 5.7 − 6.5 | 67.1° − 82.3° |

| 16号LM(下弦) | 20.4 − 21.4 | 247.5° − 262.7° |

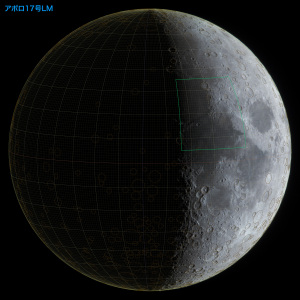

| 17号LM(上弦) | 4.4 − 5.3 | 52.2° − 67.4° |

| 17号LM(下弦) | 19.1 − 20.1 | 232.5° − 247.6° |

- 各LMが明暗境界に一致する月齢および太陽黄経差を概算しました。主に秤動によって月面の向きがゆるやかに振動するため、月齢値なら約1.0、太陽黄経差なら約15°の揺らぎ幅があります。

- 上弦の場合、各LMが明暗境界(=欠け際)に達してから約2日間が見頃です。下弦の場合、各LMが明暗境界に達する前の約2日間が見頃です。

- 各LMが明暗境界に一致する正確な日時を調べる場合はユーティリティ「月面地形の日照カレンダー」をご利用ください。

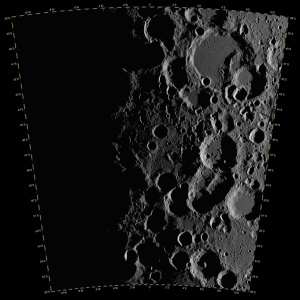

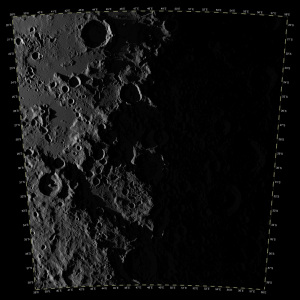

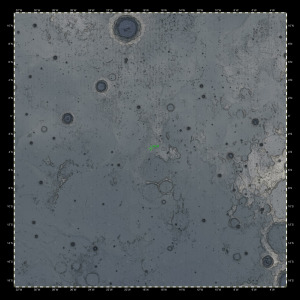

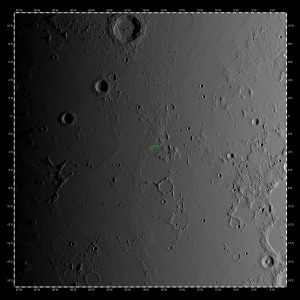

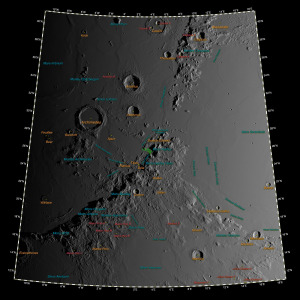

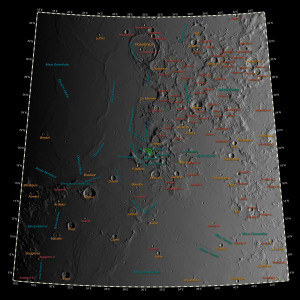

《アポロLMファインディングチャート》

全体的な位置、および詳細な位置について、月面実写やCGを使ったシミュレートマップを掲載します。自由にお使いください。CGマップはNASAが公開する月面標高データを使い、自作プログラムで描いてます。このため実際の日照陰影と若干異なりますのでご了承ください。

【主な月面地形表記】

| 表記(複数形表記) | 日本語表記 |

|---|---|

| Catena | 連鎖クレーター |

| Dorsa(Dorsum) | 尾根 |

| Lacus | 湖 |

| Mare/Oceanus | 海 |

| Mons | 山 |

| Montes | 山脈 |

| Palus | 沼 |

| Promontorium | 岬 |

| Rima(Rimae) | 谷 |

| Rupes | 断崖 |

| Sinus | 入江 |

| Terra | 大陸 |

| Vallis | 峡谷 |

- A行とB行の緑矩形は各LMを中心とした経度30°×緯度30°の範囲です。

- 見かけの位置は観察日の秤動によって少し変わります。また月縁に近いほど歪みます。

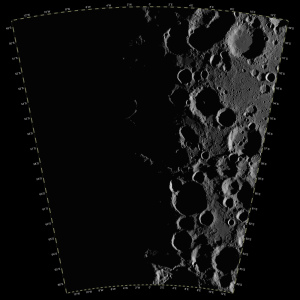

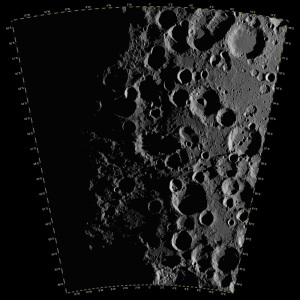

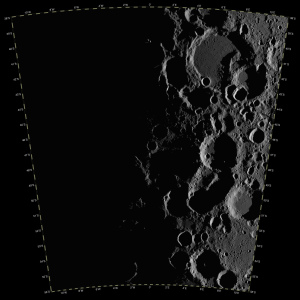

- A…上弦側での位置の目安です。緑矩形全体に日が差し、かつ矩形西端が明暗境界に近い実写画像を使っています。

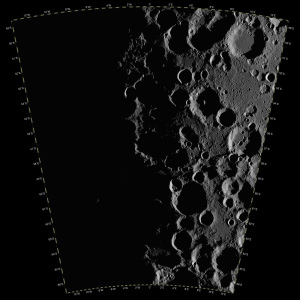

- B…下弦側での位置の目安です。緑矩形全体に日が差し、かつ矩形東端が明暗境界に近い実写画像を使っています。

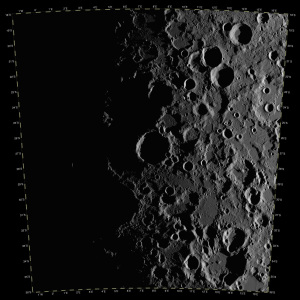

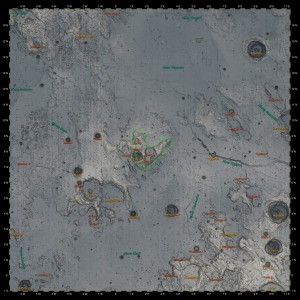

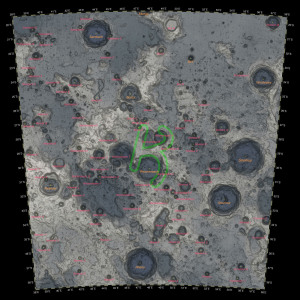

- C行からF行までは標高データを使ったシミュレートマップです。各LMを中心に、A・B図の緑矩形(経度30°×緯度30°)を地図図法で描きました。低緯度地はメルカトル図法、中緯度地はランベルト正角円錐図法です。

- C…傾斜量+標高マップです。濃い色ほど急斜面、明るい色は平坦地、ブルーグレイ色ほど低く、ベージュ色ほど高い土地です。裏技ですが、この地図画像をPhotoshopなどで彩度100%にすると青と黄色にクッキリ分かれますので、標高0mがどこなのか分かります。

- D…Cに地形名を加えた図です。

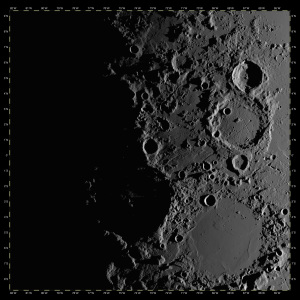

- E…日射シミュレートマップです。実写ではありません。太陽がほぼ真東、高度15.0°にあるときの陰影や明度を示します。これは日照カレンダーで各LMの太陽高度が0°になってからおよそ30時間後の状態と考えてよいでしょう。

- F…Eに地形名を加えた図です。

- DとFは最小直径8km以上のクレーターと従属クレーター名を全て書きましたが、地図端や地形の重なりが多過ぎるところ等は一部省きました。敢えて日本語表記ではなく国際表記にしました(右上表)。国際表記での検索に慣れることでNASA等を含む世界中の資料/画像閲覧のチャンスが増えると考えるからです。

- 地形名と位置はIAU(国際天文学連合)のデータに基づくものです。

《資料:アポロ月探査のスケジュール表》

アポロ計画年表を調べるとき、混乱の元になるのが時刻表記。主に次のような理由が考えられます。

- 資料によって微妙に時刻が違うことがある。NASA内でも一元化されていない。

- 一次情報に辿り着けない、出典元が書かれていない等。

- 世界時(UT)で書かれる場合と米国の標準時で書かれる場合がある。

- 打ち上げ時期によって、米国東部標準時が夏時間(EDT)と冬時間(EST)とで分かれている。

- 日本語訳されるときに日本標準時(JST)に直っている場合と直してない場合がある。

- 書かれている時刻が何基準か分からない(UTやESTなどの表記がない)場合がある。

以下の表はNASAのSpace Science Data Coordinated Archive(NSSDCA)のMaster Catalog SearchからSpacecraft Queryに従って調べた各日時(UT)と、それをJSTに変換した値を掲載しました。

【アポロ月探査のスケジュール表】

| 月探査機 | 打ち上げ日時 | 月着陸日時 月齢(月面太陽高度) | 月出発日時 月齢(月面太陽高度) | 地球着水日時 | ミッション 総時間 |

|---|---|---|---|---|---|

| アポロ11号 1969年 | 7月16日 13:32:00 UT (7月16日 22:32:00 JST) | 7月20日 20:17:40 UT (7月21日 5:17:40 JST) 6.25(10.70°) | 7月21日 17:54:01 UT (7月22日 2:54:01 JST) 7.16(21.71°) | 7月24日 16:50:35 UT (7月25日 1:50:35 JST) | 195時間 18分35秒 |

| アポロ12号 1969年 | 11月14日 16:22:00 UT (11月15日 1:22:00 JST) | 11月19日 6:54:35 UT (11月19日 15:54:35 JST) 9.36(5.17°) | 11月20日 14:25:47 UT (11月20日 23:25:47 JST) 10.68(21.10°) | 11月24日 20:58:24 UT (11月25日 5:58:24 JST) | 244時間 36分24秒 |

| アポロ14号 1971年 | 1月31日 21:03:02 UT (2月1日 6:03:02 JST) | 2月5日 9:18:11 UT (2月5日 18:18:11 JST) 9.43(10.35°) | 2月6日 18:48:42 UT (2月7日 3:48:42 JST) 10.83(27.26°) | 2月9日 21:05:00 UT (2月10日 6:05:00 JST) | 216時間 1分58秒 |

| アポロ15号 1971年 | 7月26日 13:34:00 UT (7月26日 22:34:00 JST) | 7月30日 22:16:29 UT (7月31日 7:16:29 JST) 8.54(12.02°) | 8月2日 17:11:22 UT (8月3日 2:11:22 JST) 11.33(41.40°) | 8月7日 20:45:53 UT (8月8日 5:45:53 JST) | 295時間 11分53秒 |

| アポロ16号 1972年 | 4月16日 17:54:00 UT (4月17日 2:54:00 JST) | 4月21日 2:23:35 UT (4月21日 11:23:35 JST) 7.25(14.74°) | 4月24日 1:25:48 UT (4月24日 10:25:48 JST) 10.21(50.00°) | 4月27日 19:45:05 UT (4月28日 4:45:05 JST) | 265時間 51分5秒 |

| アポロ17号 1972年 | 12月7日 5:33:00 UT (12月7日 14:33:00 JST) | 12月11日 19:54:57 UT (12月12日 4:54:57 JST) 5.98(13.36°) | 12月14日 22:54:37 UT (12月15日 7:54:37 JST) 9.11(47.81°) | 12月19日 19:24:59 UT (12月20日 4:24:59 JST) | 301時間 51分59秒 |

- 参考までに、11号船長アームストロングさんが人類最初の一歩を標した日時は、1969年7月21日 2:56:15 UT(1969年7月21日 11:56:15 JST)です。「人類が月に到達した」と言うとき、月着陸船着陸日時とアームストロングさんが降り立った日時とがゴッチャになっている資料もあるのでご注意。

- ミッション総時間は打ち上げから着水までとしました。

- 月齢および月面太陽高度は自作プログラムによる計算値です。

ユーティリティ:月面地形日照カレンダー ― 1971/02/10

- 到達時刻・太陽方位角の文字色分けは観察地域での月高度を示します。月が沈んで見えない、月高度10°未満、20°未満、30°未満、40°未満、50°未満、60°未満、60°以上となります。

- 「文字地形」観察の場合、大雑把に言うと「見頃の目安となる日時が黄色や明るいオレンジ色の文字で、かつ時刻が日没後のケースは最良条件」と言えるでしょう。水色や青色文字の場合は低空なので、大気の揺らぎやモヤのため地形判別が困難な場合があります。「黄色や明るいオレンジ色の文字だけれど日没前」というケースでは昼間の白い月として観察できるかも知れません。雲や霞がないクリアな青空の時は観察してみましょう。望遠鏡を太陽に向けないよう、くれぐれもご注意ください。

- 「アポロ着陸地」観察の場合、上弦なら太陽高度5°程度から観察地周囲が明るくなってきます。2日間くらい観察しやすいでしょう。下弦なら暗くなる5°の日時ごろまでの2日間に観察しましょう。

- 時刻表記が24時を越える場合があります。例えば9月7日36:45ならば、9月7日12:45+24:00=9月8日12:45のことです。一連の時刻が日付をまたぐ場合、この様に日付を変えず24時を越えて時刻加算する表記がしばしば使われます。

- 太陽方位角は月面上での真北(月の北極方向)を0°として、東回りに測った角度です。真東は90°、真南は180°、真西は270°になります。この角度は対象地形の影方向が微妙に変わることを示します。(※地球から見た天の北極からの方向角(PA:Position Angle)ではありませんのでご注意!!)

- 月面中央経度と緯度は、対象月面地形の太陽高度が0.0°になった瞬間における計算値です。地球中心から月面を見たとき、中央位置を月面経緯度で表した値で、秤動によって月面がどちらに向いているかを示します。月縁に近い地形の観察では見やすさを決める重要な値です。(※実際は観察者の位置と観察時刻によって変化する日周秤動が更に加わりますが、当サイトでは計算しません。)

- 計算は自作プログラムによります。気軽に楽しむ目安程度の精度のため、精密観測には向きませんのでご了承ください。内容や仕様を予告なく変更することがあります。

- 表の概要は目次ページに書いてありますから、そちらもお読みください。